书法史讲座(十一)

扰乱中国的五胡与汉族渐相同化的过程中,最晚进入中原的、鲜卑族一支拓跋魏后起兴盛。386年道武帝拓跋珪建立时初称代国,后改国号魏,406年建都平城;439年太武帝拓跋焘统一了黄河流域,且深入到西域,结束了永嘉以来中国北方的乱局;493年,孝文帝拓拔宏将魏都自平城迁至洛阳,随即大力革易旧俗,从服装、语言到将拓拔氏改为元氏、与中原士族通婚等,推行了生活方式、意识形态等诸多方面变革,实现了拓跋氏部族从草原文化向农业文化的加速转变,更是一次历史性的民族大融合。

北魏政权维持了将近一百五十年,权臣高欢、宇文泰各立一君,遂分裂为东魏、西魏,550年东魏被北齐所篡,557年西魏被北周取代。577年北齐被北周所灭。此时中国的南方经历着东晋、宋、齐、梁、陈的更替,南北虽互有征伐,“南北对峙”的局势自晋元帝立国江东计二百七十余载。

这一时期除极个别铭刻作品,如传为南朝陶弘景所书《瘗鹤铭》流播较广以外,绝大多数作品都散置于荒山野岭、郊外地下沉寂逾千年,无人问津。直至清代朴学大师阮元作《南北书派论》《北碑南帖论》,此铭刻系统之大量摩崖、碑志始获重见天日。包世臣著《艺舟双辑》,以笔法为核心,以审美为旨归,对此一系统大有构建、煽扬之功。而欲将以“二王”为主流之帖学系统瓦解、推翻,以碑学取而代之者,乃近代维新运动的领袖康有为,康夫子对碑刻作品颁定了品级,还颁发了“碑学十大名家”的封号。千百年后,南北朝碑学之理论·杰作·名家的体系,在阮、包、康三家的笔下被“重构”起来。

魏碑的概念几乎可以涵盖魏晋南北朝间的全部铭刻作品,所见相关著述,多作囫囵之说。或将摩崖误作碑刻,或以造像谬称墓志,凡此种种,难究其理。所谓纲未举而目难张,名不正则言不顺,有鉴于此,我们以两讲分为碑刻、墓志、造像、摩崖四类,并依循北魏、南朝、东魏、西魏、北齐、北周之序甄选介绍。

一、南北朝碑刻四品

1.《中岳嵩高灵庙碑》

《中岳嵩高灵庙碑》,立于太和二年(456年),叶昌炽《语石》云:“释迦氏之教,虽东汉即入震旦,精蓝象设,六朝始盛。寇谦之《嵩高灵庙碑》,为道流立碑之始。”寇谦之卒于太平真君九年(448年),此碑或据《大代华岳庙碑》仿制而立。康有为将其《碑阴》举为“神品”,称“《爨龙颜》为雄强茂美之宗,《灵庙碑阴》辅之”。

2.《张猛龙碑》

《张猛龙碑》,全称《鲁郡太守张府君清颂碑》,立于北魏正光三年(522年)。康有为《广艺舟双楫》推为“正体变态之宗,《贾思伯》《杨翚》辅之”,称其“如周公制礼,事事皆美善”。沈增植《菌阁琐谈》又云:“光绪中叶,学者始重《张猛龙》,然学如牛毛,成无麟角。北碑惟此骨韵俱高,敛分入篆,信本晚岁瓣香,殆皆在此。《醴泉》韵近而度不和,《化度》骨近而气不雄,信乎绝诣不可几也。”

3.《爨龙颜碑》

《爨龙颜碑》,全称《宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨龙颜碑》,爨道庆撰文,立于刘宋大明二年(458年)。阮元跋曰:“此碑文体、书法皆汉晋正传,求之北地,亦不可多得,乃云南第一古石。”范寿铭《循园金石文字跋尾》云:“盖由分入隶(指楷书)之始,开六朝、唐、宋、元无数法门。魏晋以还,此二碑(指《爨碑》和《嵩高灵庙》)实书家之鼻祖也。”康有为举为“神品第一”“古今楷法第一”“雄强茂美之宗”,誉之“若轩辕古圣,端冕垂裳”。杨守敬跋云:“楷书虽起于魏晋,而今存魏、晋碑,无楷书者,唐人所摹右军诸帖,学者疑信参半,然则此碑为楷书鼻祖也。”

4.《敬使君碑》

《敬使君碑》,全称《禅静寺剎前铭使君之碑》,又称《敬显隽修禅静寺碑》,刻于东魏兴和二年(540年),清乾隆三年(1738年)发现于河南长葛。沈增植《海日楼题跋》计有六则,其中有曰:“此碑运锋结字,具有与《定武兰亭》可相证发者。东魏书人,始变隶风,渐传南法,风尚所趋,正如文家温、魏向任、沈集中作贼不异。世无以北集压南集者,独可以北刻压南刻乎?此碑不独可证《兰亭》,且可证《黄庭》。”又云:“北碑楷法,当以《刁惠公志》《张猛龙碑》及此铭为大宗。《刁志》近大王、《张碑》近小王,此铭则内擫外拓,藏锋抽颖,兼用而时出之。中有可证《兰亭》者、可证《黄庭》者、可证淳化所刻山涛、庾亮诸人书者。……盖南北会通,隶楷裁制,古今嬗变,胥在于此。”

二、南北朝墓志、墓表六品

1.《司马金龙墓表、墓志》,1965年出土于山西大同,同时出土的《司马金龙妻姬辰墓志》,刻于延兴四年(474年),墓表、墓志皆如碑形。墓主司马金龙,为晋宣帝司马懿之弟、东武城侯司马馗的九世孙,其父司马楚之于泰常四年归附北魏,封为琅琊王。此墓铭微呈侧势,稳健的点画富于端庄持重,优雅的体态愈显雍容华贵,方与圆自由转换间流露出高度的成熟,当推为北魏平城时期的墓志之冠。同时出土的《司马金龙墓漆画题字、木板漆书》(484年),亦属北魏前期楷书的精绝之作。

2.《元桢墓志》,刻于太和二十年(496年),1926年出土于河南洛阳。就目前所见,为北魏皇室“元家墓志群”中年代最早的一通。杨震方《碑帖叙录》称:“传世魏宗室志石,此志为最古,字体劲拔。”无论将其与较早的《晖福寺碑》较晚的《霍扬碑》,还是与之同年的《姚伯多兄弟造像记》相比勘,此志点画之精细、结字之精准、体势之精妙、布局之精心、刻工之精巧,不得不为此志的精整而叫绝。这种欹侧取势、方起圆行、开阖有度、峻健姿媚的特质开启了北魏墓志的全新风气。

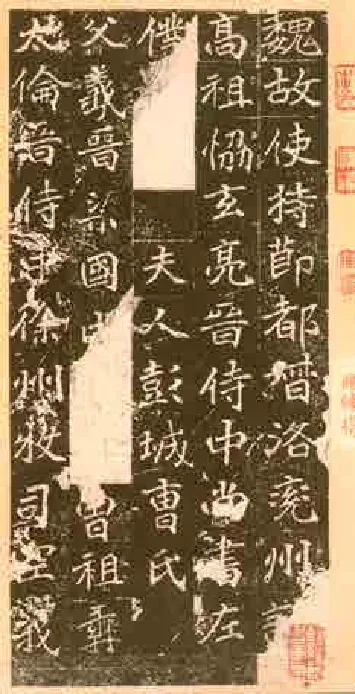

3.《刁遵墓志》,全称《雒州刺史刁惠公墓志铭》,刻于熙平二年(517年)。清人刘克纶跋曰:“兹志端楷古秀,盖去晋未远,而风格尤存。且今之书法,目唐而溯晋,此志书法则由晋而开唐。”杨震方《碑帖叙录》亦云:“六朝墓志以峻劲胜,此志有六朝之韵度,而无其习气,转折回环居然两晋风流,唐人若徐浩、颜真卿等皆胎息于此。”

4.北魏《崔敬邕墓志》,全称《魏故持节龙骧将军督营州诸军事营州刺史征虏将军太中大夫临清男崔公之墓志铭》,刻于熙平二年(517年)。何焯《义门先生集·北魏营州刺史崔敬邕志跋》称:“入目初似丑拙,然不衫不履,意象开阔,唐人终莫能及,未可概以北体少之也,六朝长处在落落自得,不为法度拘局,欧、虞既出,始有一定之绳尺而古韵微矣。宋人欲矫之,然所师承者,皆不越唐代,恣雎自便,亦岂复能近古乎?山谷稍黠,跳而学《瘗鹤铭》,故能倔强一时。”

5.《刘怀民墓志》,刻于刘宋大明八年(464年),清末出土于山东,存益都、历城二说。罗振玉《雪堂金石文字跋尾》誉之曰:“文字双绝,为宇内志石之冠。”梁启超跋曰:“宋碑今存者,此与《爨龙颜》耳!书势若一。彼在蛮徼,此存邹鲁,邈不相涉,非一手可知?岂当时书风悉尔耶!”

6.《高湛墓志》,刻于东魏元象二年(539年),清乾隆十四年(1749年)出土于山东德州。 沈增植《海日楼题跋》云:“此志颇多圆转处,叙画平近北碑,峻落反收,旧法稍漓矣。大抵北朝书法,亦是因时变易,正光以前为一种,最古劲;天平以下为一种,稍平易;齐末为一种,风格视永徽相上下,古隶相传之法,无复存矣。关中书体独朴质,惜宇文一代,传石无多耳。此志旧拓极清峭,颇亦难得。”

▲ 北魏·刁遵墓志