核心保障能力确定方法研究

陆 凯, 聂成龙

(军械工程学院装备指挥与管理系, 河北 石家庄 050003)

核心保障能力确定方法研究

陆 凯, 聂成龙

(军械工程学院装备指挥与管理系, 河北 石家庄 050003)

针对军民一体化保障中存在难以依据保障任务重要程度分配维修任务,导致维修任务分配不明确、战时完成维修任务过多依赖合同商等问题,研究了核心保障能力概念,建立了核心保障能力的评价参数体系,应用数据包络分析方法对装备保障系统的运行效率进行了评价,为核心保障能力精确建模提供了有力支持。

核心保障能力; 军民一体化; 数据包络分析法

装备体系综合能力和整体效能的发挥不仅取决于装备的性能和规模,还与装备维修效果密切相关。当前我军装备维修保障采用军民融合式一体化保障模式,在保障任务分配过程中,存在维修任务分配不明确、战时完成维修任务过多依赖合同商等问题。美军针对国防经费不足、战时合同商保障风险高等问题,提出了核心维修能力理念,即首先确定核心武器系统,记录其平时维修保障工作量,并将其折合、修正为战时维修任务工作量,然后再将工作量分配给现有建制保障力量。我军目前尚无一套完整的核心武器系统,各装备的平时故障数据也难以获取,迫切需要对核心保障能力进行研究。

1 核心保障能力的定义及内涵

1.1 核心保障能力的定义

学术界至今尚未对核心保障能力的定义形成统一的意见,现有文献对核心保障能力的定义也较为笼统、简单,仅从宏观上阐述了核心保障能力的内容,在实际作战过程中缺少明确的指向[1]。为此,笔者定义核心保障能力是指在执行具体作战任务时,为保持装备体系的战备完好性和任务持续性,降低费用和资源消耗,建制保障力量所必须具备的最重要、最基本、最少的保障能力。

1.2 核心保障能力的内涵

由核心保障能力的定义可以看出: 核心保障能力的目的是保障装备体系完成作战任务,体现的是指挥、管理和技术方面的能力。

1) 核心保障能力体现在其是最重要、最基本、最少的保障能力。“最重要”突出其关键性,体现其对于完成作战任务不可或缺的重要作用;“最基本”突出其必要性,表明核心保障能力是建制保障机构必须具备的保障能力;“最少的”突出其精简性,表明核心保障能力是经过排除冗余能力所留下的最精简的保障能力。

2) 核心保障能力必须依赖主体机构。核心保障能力还体现在承担该保障任务的主体是装备保障建制机构。目前,我军采用军民一体化联合保障,建制保障机构与地方合同商共同承担维修保障任务。但是,保障任务的分配要以实际的维修保障要求为首要原则,建制力量必须完成合同商不能承担的保障任务。建制保障力量为承担这部分保障任务而必须具备的能力,就是核心保障能力。

3) 核心保障能力必须具有动态性。核心保障能力不是一成不变的,而是随着作战任务要求的变化而改变。当现有建制保障力量难以满足装备体系作战任务要求时,就必须对现有建制保障能力进行扩充,形成新的核心保障能力。

2 保障系统运行流程及核心保障能力分配原则

2.1 保障系统运行流程

由于装备在执行任务过程中会发生一系列故障[2],从而提出相应的保障任务需求,保障任务通常以保障请示的形式下发给保障指挥决策机构,保障指挥决策机构根据具体的作战任务要求、现有的装备保障系统使用状况以及实际的战场环境,将保障任务分派给保障机构。

当保障机构受领保障任务后,首先,将其加入到维修等待队列中;其次,依照现有保障力量判断其能否执行此项任务、备件是否齐全、能否满足任务时间要求。若出现保障力量繁忙、备件不足等保障条件缺失的情况,则产生相应的保障需求,同时中断保障过程,等待维修支援力量或备件补充后,再开启维修进程。对于在保障过程中遇到的问题,可通过请示保障指挥决策机构寻求解决方法。保障指挥决策机构由各层指挥机构组成,通过集体决策确定合理方案,并选定合适的保障主体来完成保障任务。

2.2 保障任务分配原则

保障主体的合理选择决定了保障任务能否顺利完成。当前,由于建制保障力量的维修技术水平难以满足完成维修保障任务的需要,保障指挥决策机构大多依据装备的故障特点及维修的难易程度来分配保障任务[3],难以以任务的重要度为首要原则来选择保障主体,从而严重影响了维修保障的效果。因此笔者提出了根据核心保障能力对保障任务进行分配的原则。

2.2.1 基于作战能力分配原则

装备体系执行作战任务时需要具备一定的作战能力,即在规定的作战任务时间点开始,并在之后的一段时间内持续发挥作用。作战任务的特殊性和作战环境的不确定性使得应用现有保障方案权衡方法制定的保障方案难以实现精确化保障,造成所携带的保障资源冗余,加大保障的负担,而对关键的保障资源、需强化的保障力量却预估不足,从而影响装备体系作战能力的发挥和作战任务的完成。因此,应基于作战能力确定承担保障任务的主体,并将影响关键作战能力的保障任务分派给建制保障力量。

2.2.2 不可替代性原则

执行保障任务会经历一系列保障环节,需要多个保障力量参与其中,而这些相对独立的保障环节,有的必须由军方主导,有的可交给地方合同商负责。如:军方必须具有战场换件抢修能力,这是无法代替的,属于核心保障能力的范畴;而换下的故障件或战损件可由地方合同商负责修复,这部分能力就不属于核心保障能力。因此,只有将各保障任务具体细化到每个环节,分析各个环节的不可替代性,才能合理分配保障任务。

2.2.3 动态调整原则

保障任务的分配还要依据作战任务要求和故障装备的自身特性。因为作战任务的具体要求决定着装备故障是否包含于核心保障能力保障范围之内,因此必须根据作战任务要求动态调整核心保障能力的范围。而装备类型不同,其故障特点也不同,如:系统构成庞大复杂,涉及专业广泛且军地技术标准一致,在地方上已经形成了成熟、规范的维修流程的一系列装备;列装部队的型号批次多,但数量较少,对执行作战任务仅仅起到辅助作用的装备;建立部队自主维修能力周期长且投入大,培养军内维修人员消费比不佳的装备。上述几类装备的保障任务若由建制保障力量来完成,则会影响其维修保障效率,因此应将其纳入地方合同商的保障范围。

3 核心保障能力评价参数体系

3.1 顶层参数

保障任务运行流程包括装备保障决策、供应、维修和运输等环节,战备完好性和任务持续性是衡量任务完成质量的综合性参数[4]。其中:表征战备完好性的典型参数为装备完好率和使用可用度,表征任务持续性的典型参数为作战效能,因此,笔者选择这3个参数为保障系统的输出参数来表征核心保障能力。

3.2 各子能力评价参数

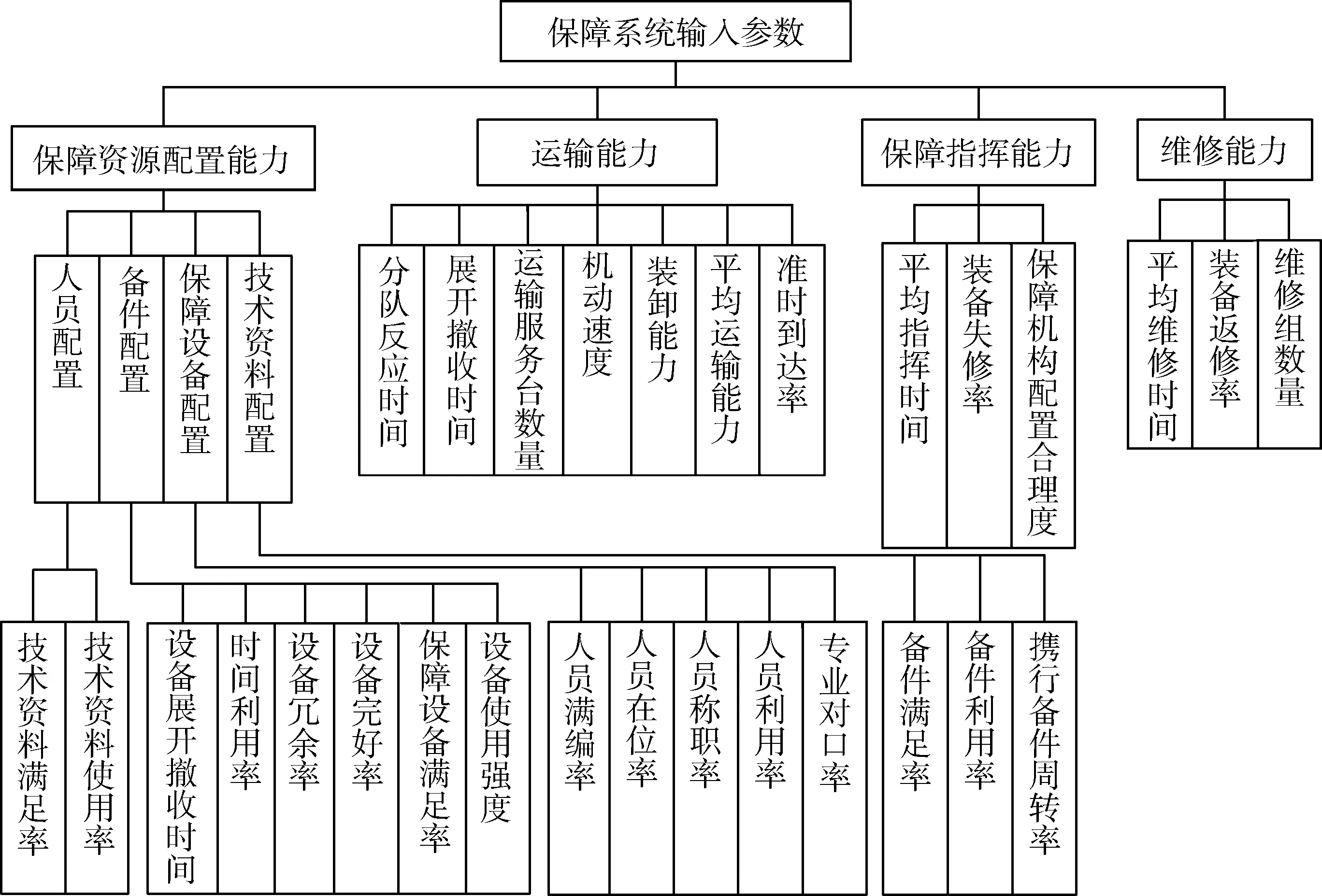

依据保障系统运行流程,核心保障能力可分为保障资源配置能力、库存供应能力、运输能力、保障指挥能力和维修能力5个子能力,由于库存供应能力并非影响保障任务的关键能力,因此,笔者以保障资源配置能力、运输能力、保障指挥能力和维修能力为保障系统的一级输入参数,各一级参数可进一步细分为可量化的二级参数,具体结构如图1所示。

图1 保障系统输入参数

3.2.1 保障资源配置能力

GJB1371—92定义保障资源是指使系统满足战备完好性与持续作战能力要求所需的全部物资与人员。保障资源是开展保障活动的关键要素,通常分为人员、器材、保障设备、保障设施、技术资料、训练与训练保障资源、计算机资源、包装/装卸/储存和运输资源8大类。完成核心保障任务的保障资源配置能力主要包括人员、备件、保障设备和技术资料配置4个方面。

1) 人员配置。人员是保障任务的具体承担者,对保障效果影响较大。这里的人员是指参加维修工作的维修人员,而维修人员的数量和专业技术水平是影响维修保障效果的主要因素。其中:专业技术水平受维修专业划分、技术等级和职务设置等因素影响,决定装备故障能否及时排除;维修人员数量受保障部门的计划编制、人员在位情况和人员利用情况等因素影响,决定维修工作的效率。其表征参数为人员在位率、人员满编率、人员称职率、人员利用率和专业对口率。

2) 备件配置。影响备件配置的因素有备件满足情况和所携备件使用情况。其中:备件满足情况受历史使用数据、保障指挥人员决策和备件库存水平等因素影响,决定所携备件是否能够满足维修保障需要;所携备件使用情况受由备件周转情况、装备维修方式和备件冗余情况等因素影响,决定所携备件是否为必备备件。其表征参数为备件满足率、备件利用率和携行备件周转率。

3) 保障设备配置。影响保障设备配置的因素有设备满足情况和所携设备使用情况。其中:设备满足情况受历史使用数据、保障指挥人员决策和维修组编制情况等因素影响,决定所携设备是否能够满足维修保障需要;所携设备使用情况受所携设备工作强度、装备维修方式和设备冗余情况等因素影响,决定所携设备是否为必配设备。其表征参数为设备展开撤收时间、时间利用率、设备冗余率、设备完好率、设备满足率和设备使用强度。

4) 技术资料配置。技术资料是指维修保障的相关图纸、计算机文档、技术规范和文件报告等,用于指导维修人员开展维修工作。影响技术资料配置的因素为技术资料满足情况和所携技术资料使用情况。其中:技术资料满足情况受历史使用数据、保障指挥人员决策和参战装备类型等因素影响,决定所携技术资料是否能够满足维修保障需要;所携技术资料使用情况受所携技术资料使用率、装备维修方式和技术资料冗余情况等因素影响,决定所携技术资料是否为必备资料。其表征参数为技术资料满足率和技术资料利用率。

3.2.2 运输能力

运输分队在战时维修保障系统中负责完成运输保障任务,根据后方指挥所的运输指令完成故障装备、备件和保障设备等运输任务,影响其任务执行效果的因素有任务落实情况和任务完成效果。其中:任务落实情况受服务台数量和服务台使用情况等因素影响,决定任务受领后能否立即得到执行;任务完成效果受反应时间、展开撤收时间、装卸能力、机动速度和平均运输能力等因素影响,决定运输任务的执行效率。其表征参数为分队反应时间、展开撤收时间、运输服务台数量、机动速度、装卸能力、平均运输能力和准时到达率。

3.2.3 保障指挥能力

在维修保障系统中,保障指挥机构为各保障群的指挥组及后方指挥所,其根据战局、维修组占用情况、备件储备情况等进行指挥、调度,影响其任务执行效果的因素有指挥效率和指挥效果[5]。其中:指挥效率受战场局势、保障请示数量等因素影响,决定保障指挥的及时性;指挥效果受指挥人员素质、保障机构前期配置等因素影响,决定保障指挥的正确性。其表征参数为平均指挥时间、装备失修率和保障机构配置合理度。

3.2.4 维修能力

维修工作是维修保障中对装备进行实际修理的环节,影响维修效果的因素有维修工作效率和修竣装备状况。维修工作效率受维修人员素质、维修资源配备、维修任务量和维修组数量等因素影响,决定装备故障的处理效率;修竣装备状况受修理要求、维修人员判断等因素影响,决定修竣装备的战斗力。其表征参数为平均维修时间和装备返修率。

4 核心保障能力评价模型

数据包络分析法(Data Envelopment Analysis, DEA)[6]是一种非参数方法,不需要提前设定各输入量的权重,也无需确定输入与输出因素的函数关系,可通过对同类决策单元的有效性分析为评价对象提出需改进的方向,适用于解决多输入、多输出的同类决策单元有效性分析问题[7-8],笔者采用DEA方法构建核心保障能力评价模型,并对保障系统的运行效率进行评价,具体步骤如下。

4.1 变量确定

4.1.1 决策单元的选择

决策单元(Decision Making Unit, DMU)为具有相同或类似的目标、外部环境以及完全一致的输入和输出指标[9]的单元。笔者所选DMU为相似战例中执行相似的保障任务、所配备保障资源及输出指标也相同的装备保障系统。

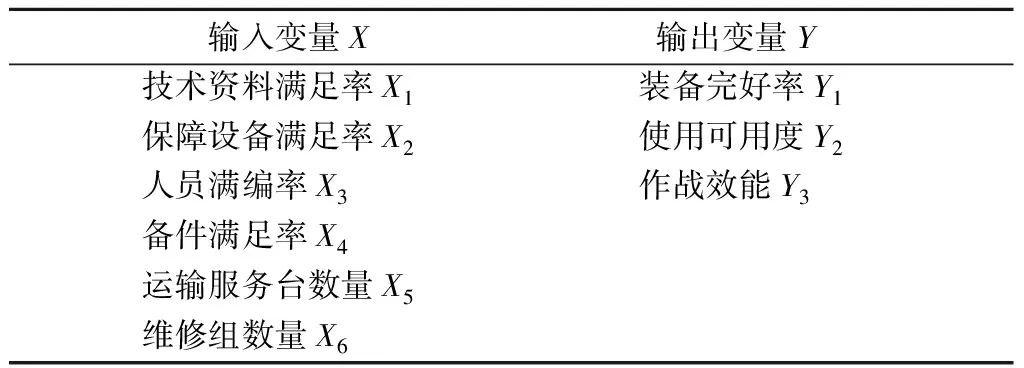

4.1.2 输入、输出变量选择

依据战例中实际的作战背景对图1所示的参数进行简化,最终确定输入变量和输出变量如表1所示。

表1 保障系统的输入与输出变量

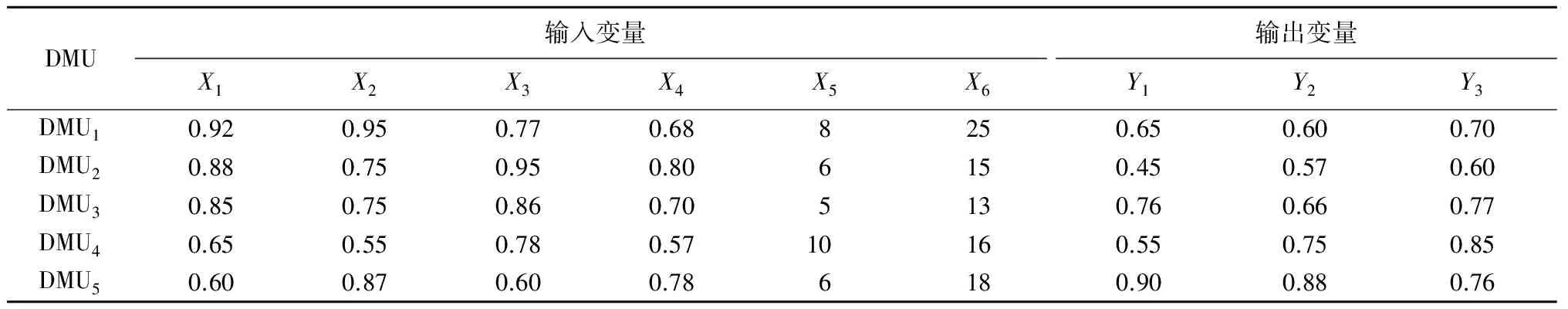

4.2 数据收集

对原有数据进行改进,得到如表2所示的输入、输出数据。另外,由于DEA模型对变量的量纲没有特别要求,允许量纲不一致,因此无需进行量纲的统一化处理。

表2 各保障系统的输入与输出数据

4.3 结果分析与改进策略

4.3.1 DEA有效值分析

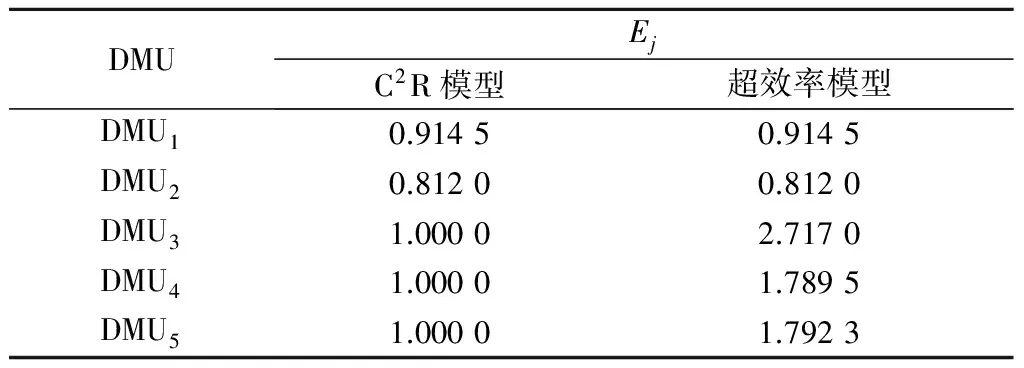

利用MATLAB软件可得DMU1-DMU5的DEA有效值Ej,如表3所示。可以看出:1) 根据C2R模型计算结果,DMU1和DMU2的维修保障效果较差,其DEA有效值均未达到1,核心保障能力发挥效果不理想;2) 根据超效率模型计算结果,DMU3、DMU4和DMU5均满足DEA有效性,其中,DMU3的有效值最高,表明其执行保障任务最出色,具有最高的参考价值。

表3 DMU1-DMU5的DEA有效值

4.3.2 改进策略

通过改变输入变量可改变DEA有效值,进而分析各输入变量对各DMU的重要程度,高效地找到提高DMU1和DMU2保障效率的改进策略。采用剔除法分别剔除6个原有输入变量,计算剩余变量的超效率DEA有效值,并与修改前的有效值进行对比,从而有针对性地提出改进意见,剔除前后的DEA有效值对比如表4所示。其中:ti(i=0,1,…,6)为剔除第i个输入参数后保障系统的输入。

由表4可以看出:X3(人员满编率)和X5(运输服务台数量)对DEA有效值的影响最大,即在短时间内难以大幅度提升维修保障运行效率的前提下,通过加强DMU1和DMU2的维修人员满编率,增加运输服务台数量,可在一定程度上改善保障系统的维修保障效率。

5 结论

辨别核心保障能力的定义、内涵,准确定位我军现有的建制保障力量,对提高我军装备保障能力具有深刻的意义。笔者通过DEA模型计算的相对效率来评价保障系统的运行效率,推广高效率保障系统的成功经验,改进效率不佳保障系统的运行,对核心保障能力研究具有一定的借鉴意义。分布式仿真方法可更为直观、具体地表现核心保障能力各输入、输出参数间的关系,可为下一步的建模工作奠定基础。

[1] 朱思雄.着力提高核心军事能力 拓展军事力量运用方式[N].人民日报, 2010-06-05(06).

[2] 刘文武.基于本体的装备保障系统建模与应用研究[D].石家庄:军械工程学院,2011.

[3] 蔡丽影,王凯,周云川.军民一体化维修保障军地任务分配方法[J].装甲兵工程学院学报,2013,27(3):13-17.

[4] 于永利,康锐.装备综合保障基础理论及技术的若干问题[J].装甲兵工程学院学报,2010,24(6):1-8.

[5] 吴跃忠.装备保障指挥[M].北京:解放军出版社,2009:242-250.

[6] 马占新,马生昀,包斯琴高娃.数据包络分析及其应用案例[M].北京:科学出版社,2013:11-19.

[7] 陈奎,韦晓广,牛俊萍,等.基于AHP-DEA模型的电网规划方案综合评判决策[J].电力系统保护与控制,2014,42(21):40-46.

[8] 马占新,侯翔.具有多属性决策单元的有效性分析方法[J].系统工程与电子技术,2011, 33(2):339-345.

[9] 吴文江.收益最大(成本最小)问题与弱DEA有效性(C2R)[J].系统工程理论方法应用,2002,11(1):77-81.

(责任编辑: 王生凤)

Research on the Determination Method of Core Support Capability

LU Kai, NIE Cheng-long

(Department of Equipment Command and Administration, Ordnance Engineering College, Shijiazhuang 050003, China)

In the process of civil-military integration support, it is difficult to allocate the maintenance tasks only by the importance of support tasks, which leads to problems that the maintenance task assignment is not clear, and wartime maintenance task depends too much on the contractor. This paper gives the concept of core support capability, and establishes the evaluation parameters system of core support capability. Data Envelopment Analysis (DEA) is used to evaluate the operation efficiency of equipment support system, which provides powerful support for precise modeling of core support capability.

core support capability; civil-military integration; Data Envelopment Analysis (DEA)

2016-05-18

陆 凯(1991-),男,硕士研究生。

E92

:ADOI:10.3969/j.issn.1672-1497.2016.06.004

1672-1497(2016)06-0016-05