比邻星b真可能存在生命吗?

□ 王卓骁 郑晓晨(清华大学) 毛淑德(清华大学;国家天文台)

比邻星b真可能存在生命吗?

□ 王卓骁 郑晓晨(清华大学) 毛淑德(清华大学;国家天文台)

最近发现的系外行星比邻星b真的类地宜居吗?或许,答案并不乐观。本文将从比邻星一百年前的发现历史讲起,具体介绍比邻星b行星激动人心的发现,其宜居的可能性,并分析这个系统可能的形成演化过程,以及未来如何从生命存否角度进行下一步探索。

图片来源:Ricardo Ramirez & James Jenkins,智利大学天文系

发现比邻星

图1 在夏威夷莫纳克亚山顶10米凯克望远镜旁边的夜空,南门二位置较低,望远镜无法指向观测,需将其放大才能看到暗弱的比邻星,比邻星大约以50万年为周期围绕南门二双星运动,南门二双星的周期为80年。右上角即为比邻星系统示意图,最新发现的行星以11.3天为周期旋转,并处于宜居带中。图片来源:王卓骁,Skatebiker at English Wikipedia & The New York Times

在一个世纪前的1915年,时任南非约翰内斯堡联合天文台台长的苏格兰天文学家罗伯特•因尼斯(Robert Innes),在对半人马座双星南门二(Alpha Centauri)西南2度的天区进行观测时,偶然发现了一颗黯淡的橙红色恒星,这颗恒星居然和南门二以同样快的角速度运动,他建议将该恒星命名为Proxima Centauri(意为离半人马座最近的恒星,图1)。两年后,荷兰天文学家Joan Voûte在南非好望角的皇家天文台进一步观测了这颗黯淡的恒星,并且通过三角视差法(Parallax)计算出了该恒星与地球的距离,发现这颗恒星比南门二双星距离我们更近,大约仅为4.2光年。自此以后,Proxima也就成为璀璨星空下,距离我们太阳系最近的一颗恒星(图2)。这则消息传到中国后,这个诗意国度里的天文学家很有可能是想到了王勃的那首千古绝句——“海内存知己,天涯若比邻”,于是将这颗恒星赋予了“比邻星”的名字,但是具体因由恐难考证。

一百年来,这颗黯淡的恒星,从未淡出过天文学家的视野,尤其是随着各种观测技术的提升,其相应物理参数(距离、质量、半径等)的测量精度也在不断刷新。到了2002年,智利欧洲南方天文台的甚大望远镜(VLT)已可利用光学干涉测量的方法较为精准地将比邻星的视半径限制到1.02±0.08毫角秒(作为对比,太阳视半径约为1800角秒=0.5度)。由于距离已知,推算得到的比邻星半径大概只有太阳半径的14%,而基于恒星的质量半径关系,估算出的质量也大概只有太阳质量的八分之一,是一颗十足的红矮星(red dwarf)。虽然这颗红矮星又小又黯淡,却绝不无趣。通过研究其不同波段的光度和光谱变化(例如1951年美国天文学家哈罗•沙普利首次记录到了比邻星8%的光度增强,这与太阳耀斑活动类似;XMM牛顿望远镜和钱德拉X射线天文台也都分别观察到了比邻星在X射线波段的剧烈辐射),不难发现,这颗红矮星会时常发出明亮的信号怒刷存在感。

至于比邻星究竟是否与南门二双星构成引力束缚的三体系统一直存有争议。2006年,通过拟合南门二和比邻星的视向速度及自行的历史数据,天文学家发现比邻星距离南门二约为0.21光年(约15000个天文单位;1个天文单位定义为地球太阳的平均距离,约1.5亿千米,8.3光分),绕行周期为50万年(如图1所示)。但是在如此长的周期中,很难判断其间有无其他恒星近距离造访过,因为哪怕微弱的引力扰动也有可能改变它们的轨道联系。在数十亿年前,比邻星和南门二双星可能形成于同一个疏散星团中,矮小的比邻星很可能在随后的动力学演化中,被总质量超过自己16倍的南门二双星捕获,成为现今的三体系统。其中南门二双星由两颗质量分别为1.1和0.9倍太阳质量的恒星组成,它们的相互绕转周期为80年,相比远处的比邻星,双星之间的最近距离仅为11个天文单位,而最远距离也不过36个天文单位。所以将比邻星纳入南门二统称它们为三体系统,似乎有些勉强。

对于喜欢夜观天象的北天天文爱好者来说,在星空中直接看到比邻星还是很有难度的。一方面,它比肉眼可见的最暗星还要暗个(约)100倍。另一方面,它位于半人马座,大约赤纬-60度的南天区,最佳的观测位置在南半球,即使是图1中位于北纬20度左右的夏威夷莫纳克亚,也仅能在靠近地平线的位置观测到。

如何发现系外行星

仰望星空的人类从未停止过对地外生命的幻想,距离太阳系最近的恒星周围是否存在一颗和地球一样,可以孕育或者正在孕育着生命的星球呢?

1995年天文学家发现了类日恒星周围的第一颗系外行星——飞马座51b,其质量约为木星的一半,但公转周期却仅有4.2天,这样一个时刻被主星炙烤的气态巨行星显然并不符合我们对类地行星的预期,但却毫无疑问地拉开了系外行星探测的序幕。目前,已发现的系外行星超过三千五百颗,据此开展的统计研究,将对行星系统的形成及演化理论起到极大的推动作用。

令人骄傲的是,在一代代天文人的努力下,我们的观测极限飞速提升,地外生命的探寻之路似乎也不再那么遥不可及。就在不久前,距离我们最近的系外行星系统还是那个10光年外的天苑四(Epsilon Eridani),而这个记录终于在不久前被刷新。2016年8月24日,智利欧洲南方天文台在《自然》杂志上公布了一项振奋人心的观测结果,他们发现比邻星周围存在一颗质量至少为1.3倍地球质量的行星,其轨道半长轴约为0.05个天文单位,公转周期为11天,这颗系外行星最终被正式命名为比邻星b。这难道又是一个被主星炙烤着的行星?其实不然。因为比邻星是一颗红矮星,其总光度只有太阳的千分之二,所以这颗行星虽然距离母星如此之近,却幸运地刚好处于宜居带中!对于天文学家来说,这无异于中了大奖,还是特等的。从1995年至今,人类苦等了二十多年,难道终于要在距离我们太阳系最近的恒星——比邻星——周围,发现第二个地球了吗?

要回答这个问题,我们首先得从系外行星的探测方法说起。通常,如果直接利用望远镜观测行星,行星多数会湮没在恒星明亮的光芒中难以分辨,但这并不能阻碍天文学家对系外行星探测的执着。20多年来,天文学家发展了许多种探测行星的方法,其中应用最为广泛的是掩星法(Transit)和视向速度法(Radial Velocity)。而硕果颇丰、命中率极高的视向速度法就是巧妙地通过行星对恒星的物理扰动来间接探测行星。当行星围绕恒星转动时,由于行星的引力作用,恒星也会进行微小的圆周运动,只要二者的运动平面不是完全垂直于我们的视线方向,原则上就可以探测到恒星沿视线方向所产生的微小振动,也称为多普勒效应,体现在恒星光谱的周期性红移和蓝移上。天文学家利用光谱仪精确测量红移和蓝移随时间的变化,从而得到恒星沿视线方向运动的速度-时间曲线,并通过拟合得到行星的相关物理参数,这就是视向速度法。

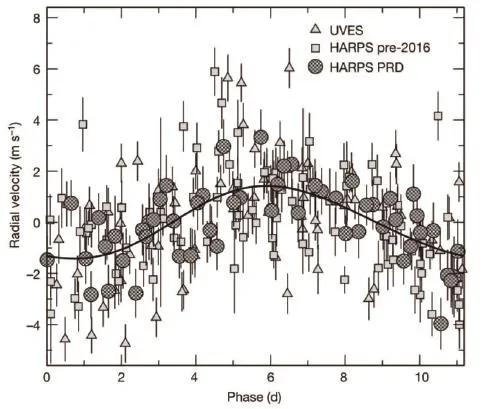

利用视向速度法探测行星,实际最关键的步骤在于如何精确测量每条光谱的红移和蓝移。比邻星b的发现就是得益于世界最先进的光谱仪——智利拉西拉天文台3.6米望远镜的HARPS(High Accuracy Radial velocity Planet Searcher)和帕瑞纳天文台的8米甚大望远镜的UVES仪器(Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph)。在这项工作中,恒星视向速度的测量精度达到了1米/秒,也就是说,在距离我们4.2光年外的,一颗大小仅为太阳七分之一的火球,其视向速度的变化哪怕只相当于人类的步行速度,就足已被探测到。这是非常不可思议的技术飞跃,要知道1995年发现系外行星飞马座51b时的测量精度只有13米/秒(百米飞人博尔特的速度)!

利用视向速度法探测行星,虽然确定度大,但由于我们探测到的速度往往只是恒星实际速度在视线方向的一个分量,因此,基于恒星视向速度推导得到的行星质量可能并不代表其真实值m,而是m sini (即最小质量),其中i为行星轨道平面的法向和视线方向的夹角。目前测到的比邻星b的最小质量约为1.3倍地球质量。由于轨道倾角是随机分布的:如果i接近90度,行星的真实质量m和最小质量基本一致;如果i接近0度(此时我们几乎俯视整个行星系统),行星的真实质量将非常大。统计上讲,i的中值约为60度,因此比邻星b的真实质量可能是1.7倍地球质量。哈佛大学最近的一项研究指出:质量小于8倍地球质量的行星多为类地行星,如果他们所言不虚的话,比邻星b无疑是类地行星的热门候选体。

图2 比邻星的视向速度曲线。将不同时间观测的数据折叠在同一个变化周期中,三角代表甚大望远镜(VLT UVES)的数据,方形和圆形分别代表HARPS在2016年前和2016年黯淡红点项目(pale red dot)的数据。

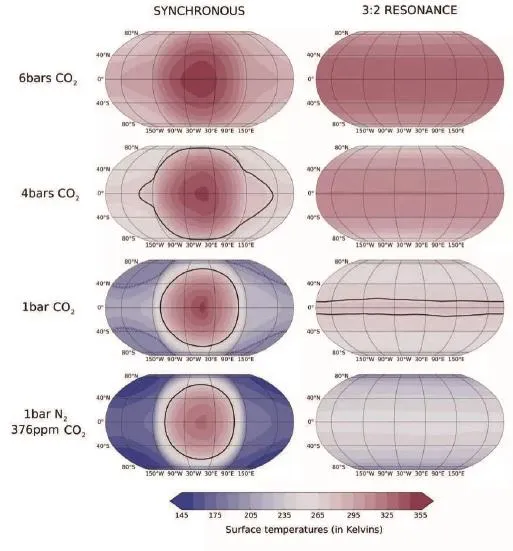

图3 自转和公转1:1共振和3:2共振两种模式下,考虑不同大气成分的温度模拟图。其中黑线代表0°C (273.15 K)。

比邻星b的宜居性存疑

比邻星b处于宜居带中,那么它就一定可居么?这个问题其实很难回答。目前关于宜居带的一般定义是恒星周围能保持液态水的环状区域。在宜居带内部,温度太高,水蒸发成了气体,而在宜居带外部,温度太低,水凝结成了冰。根据计算,比邻星的宜居半径约为0.0423~0.0816 个天文单位,即使考虑误差,比邻星b的轨道半长轴也将落在比邻星的宜居带内,因此它成为“类地宜居行星”的呼声很高。

另外值得一提的是,若将该行星当作黑体估算出的地表平衡温度约为234 K,也就是-40°C,这一低温让大家对液态水的存在产生怀疑。实际上,这一温度估算完全忽略了大气的温室效应。如果地球也按照这种方法进行估算的话,其地表温度大概只有6°C(279K),比实际的平均温度 15°C(288 K)要低差不多10°C,换而言之,行星大气能够极大限度地起到升温作用。所以,如果比邻星b同样也拥有大气,甚至是像金星一样厚重的大气层,地表升温50度后自然可以保有液态水,宜居带的现有计算模型正是考虑了这种大气的升温作用(图3)。

然而,判断一颗类地行星是否可居,温度难道是唯一需要考虑的因素么?答案是否定的。考虑到比邻星b距离母星较近,受母星潮汐力影响极大,其自转与公转周期很可能处于1∶1或3∶2的共振中。这种潮汐锁定在我们太阳系也很常见,例如月球自转与绕地球公转的周期比为1∶1,而水星自转周期与绕太阳公转的周期比为3∶2。如果比邻星b处于1∶1的共振状态中,则意味着它的表面将存在巨大的温差,面向主星的一面永远光明炙热,背对主星的另一面则永远阴暗冰冷,就如同另一个有名的行星系统巨蟹座55一样,同样拥有一颗处在1∶1潮汐锁定的行星(8倍地球质量,0.73天的公转周期),利用斯皮策空间望远镜探测到的其地表温差高达1400°C。相比之下,若比邻星b有幸处于3∶2的共振状态下,则其表面基本受热均匀(图3右),起码符合可居地的先决条件。

那么,对于处于宜居带中的比邻星b,是否只要挣脱1∶1的潮汐锁定,就一定可居?很不幸,答案依然是否定的。因为主星的环境也是决定类地行星可居性的重要一环。比邻星是一颗红矮星,其内部由对流主导,产生强大的磁场,相应在表面随机产生猛烈的耀斑,抛射大量的带电粒子,并产生强紫外辐射和X射线辐射。对于地球来说,太阳耀斑爆发时虽然会破坏电离层,但由于地球磁场的保护,使得地球生命并未直接暴露在这些辐射中。而对于比邻星系统,行星则会经历比太阳更加频繁、更为剧烈的紫外以及X射线辐射。另外,比邻星b还需要更强的磁场来抵御带电粒子的冲击,避免大气层的剥离。然而不幸的是,如果该行星自转速度较慢,或者被主星潮汐锁定,其液态金属内核将因为缺少对流,难以产生较大的磁场。从这个角度考虑,比邻星b宜居的可能性并不高。

比邻星b行星形成之谜

在地球上,我们习惯了365天四季轮转,很难想象为何会存在一个只有11天公转周期的行星?在我们的太阳系,即使距离太阳最近的水星,其轨道半长轴也有0.39个天文单位,比邻星b却只有0.05个天文单位。然而比邻星b的存在却并非个例,从目前的观测数据来看,公转周期小于10天的系外行星相当普遍,但它们的形成机制却是天文学中一个悬而未决的问题。

理论学家多偏向于利用行星迁移理论来解释此类行星的形成,即认为它们并非原地形成,而是通过后期轨道演化迁移到观测地的。因为在靠近恒星的区域,由于原材料不足,很难形成像地球这样大的类地行星;相反,远离主星的外围区域却有足够多的尘埃和气体可供行星形成,这些已成形的行星随后向内迁移、演化成观测到的短周期行星。关于行星的迁移,主要可以归类为两种途径:

1. 动力学迁移结合潮汐力。

一颗行星受到外围大质量行星或者恒星的干扰,进入近日点,而在近日点附近,行星将受到来自主星潮汐力的强烈扰动,使其轨道逐渐圆化并最终稳定绕行于近主星区域。

2. 与气体盘相互作用导致的迁移。

在行星形成初期,整个行星系统都还处在一个气体盘中。已形成的行星,其引力会激发出气体盘的密度波,而这些面密度分布不均匀的密度波反过来又会对行星产生切向的力矩,导致行星轨道角动量的转移,从而使其轨道向内或向外迁移。值得一提的是,由气体盘导致的迁移理论,又可根据行星的质量细分为第一类迁移、第二类迁移,其中第一类迁移由于速度过快,在解释类地行星形成及演化方面仍存在一定分歧。

由于比邻星系统和南门二双星都形成于50亿年前,即使我们现在对其邻近恒星的运行轨迹进行细致的观测分析,也很难反演到那样久远的过去,也就是说目前我们很难推测在漫长的演化过程中,比邻星b的轨道是否曾受到过其他恒星的扰动。假设,比邻星系统曾经所处的环境和现在类似,即其距离最近的恒星南门二也有15000个天文单位,那么短周期比邻星b的形成主因最可能还是受到原初气体盘的影响。现有的观测可能是比邻星b形成之后向内迁移的结果,也可能是其前身星星胞甚至星子迁移之后再通过后续的碰撞成长为比邻星b。

如何探索比邻星b行星大气成分和生命迹象?

至于比邻星b究竟如何形成,它是否存有大气,大气成分如何……回答这些问题,或可期待由霍金宣布的摄星计划(Star Shot)来揭晓答案,该计划由突破基金会支持,计划在20年后利用探测器成功造访比邻星和南门二,并利用其反馈信息进行深入研究。

图4 图中是将在智利建造的欧洲极大望远镜(左)和拟建在夏威夷的三十米望远镜(右)。因为比邻星在南纬约60度,建在南天的前者更适合观测行星比邻星b。图片来源:ESO和TMT

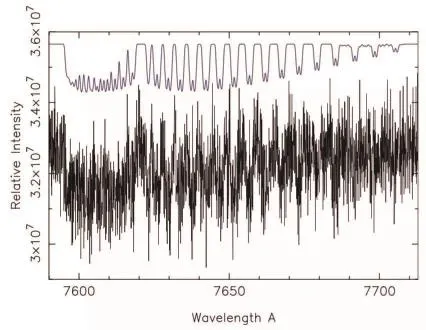

图5 氧分子的理论光谱(紫线)和在三十米级光学红外望远镜上加了噪音的模拟光谱:氧分子的吸收特征仍清晰可见。

另一个更接地气的思路,来自于近年利用地面十米级望远镜发展出的直接成像法,用以探测亮星周围行星的亮度和光谱。目前,利用星冕仪和自适应光学,天文学家已直接探测到了数十颗系外行星。对于比邻星b系统,行星和恒星的角距离为38毫角秒,对比度大约1000万倍,下一代三十米级光学红外望远镜(尤其是39米的欧洲极大望远镜,图4左)完全可以对比邻星b直接拍照,并得到其光谱信息。如图5所示,详细的数值模拟表明,三十米级望远镜利用高分辨光谱仪和极端自适应光学应该能探测到比邻星b行星表面是否存在氧分子。而一般认为氧分子的存在可能和生命有关:因为如果没有生命(比如通过光合作用)持续产生氧分子,它们会在短时标内通过氧化作用消耗殆尽。因此我们可以通过对光谱的详细分析来捕捉比邻星b生命存在与否的特征迹象。

其实在附近恒星中发现质量和地球相近的行星并不特别让人吃惊,因为天文学家发现类地行星在银河系中相当普遍。综上所述,比邻星b甚至不是适合(我们所知的)生命存在的最佳环境,但它的发现无疑是人类在探索宇宙生命的征程中迈出的非常激动人心的一步!或许下世纪我们真的能和星球邻居互相串门、聊天?我们渴望浩瀚的宇宙给我们带来更多的惊喜!

本文转载自《赛先生》(微信号:iscientists)