武都引水工程布局设计的启示

刘丹青

(四川省水利水电勘测设计研究院,成都,610072)

武都引水工程布局设计的启示

刘丹青

(四川省水利水电勘测设计研究院,成都,610072)

通过对武都引水工程布局设计的总结,提出一条在丘陵区建设灌区工程的成功经验。即是蓄引囤结合,控制枯水期引水规模,增大洪水期引水量,在适当的位置将洪水囤蓄起来,待到春灌需要时满足其水库以下的灌区用水,实现灌区规模与河流生态协调发展。

武都引水工程 工程布局 蓄引囤结合

武都引水工程是被邓小平同志誉为“第二个都江堰”的大型水利工程,在工程布局设计上完全继承了建国后发展都江堰灌区的总体思路。

在工程布局上,武引一期工程先后建成了涪江拦河闸、总干渠、涪梓干渠。为减缓春灌对涪江的引水压力,在涪梓干渠上、下段分界处,布置了一个近1×108m3水量的沉抗水库囤蓄涪江洪水,待到春灌时控制涪梓干渠下段近3.33万hm2(50万亩)的农田灌溉。武引二期灌区设计也基本相同,在西梓干渠上、下段分界处布置了一个近1×108m3水量的金峰水库囤蓄涪江洪水,待到春灌时控制西梓干渠下段近3.33万hm2(50万亩)的农田灌溉。

与都江堰工程相似,武都引水工程在二期工程中,在涪江干流已建拦河闸上游的涪江上游河段出山口,建设了一座5.72×108m3的武都水库作为武都引水工程的水源工程,为灌区囤蓄5.52×108m3的灌溉和农村生产生活等综合用水量;为水库以下涪江干流和绵阳城市防洪设立防洪库容,在不增加沿岸堤防工程的条件下,使沿岸堤防达到20年一遇防洪标准、绵阳城区达到100年一遇防洪标准;同时还具有发电(装机150MW)、满足沿江上游航运及下游生态用水需求等功能。

武引一期灌区灌溉8.467万hm2(127万亩)、武引二期灌区灌溉7.0万hm2(105万亩)(其中西梓灌区6.03万hm2(90.5万亩)、武都水库库内灌区0.97万hm2(14.5万亩))。通过灌区节水、调整向灌区外补水、挖掘渠道供水能力等,武都引水工程还可向扩灌区——蓬溪船山灌区提供水量灌溉3.60万hm2(54万亩)。

蓬船灌区原属规划的梓潼江谭家嘴水库灌区的一部分,由于①水库死库容达1.8×108m3,库区淹没太大,库区大部分为需保护的基本农田,移民投资大、难度大;②重庆直辖后,原属灌区范围大幅度减少,投入和产出不匹配;③主干渠首段空流段长达20km,工程投资大,地理位置又处于武引灌区控制范围内;④武引工程水位比该工程高40余m,自流灌面大,农户用水成本低;⑤亭子口水库已投入建设,原规划由武都水库向升钟水库补水2×108m3可调整为由亭子口水库补给,这就给武引工程发展蓬船灌区提供了水源条件。因此蓬船灌区成为武都引水第三期工程。

最终,武引工程总灌面为19.13万hm2(287万亩),让涪江水解决了涪江以东、嘉(陵江)涪(江)分水岭以西的广元剑阁、绵阳江油、游仙、梓潼、三台、盐亭、南充南部、西充、遂宁射洪、蓬溪、船山四市十一县(区)的灌溉问题。

蓬船灌区的布局和武引一、二期灌区一样,仍在灌区首部设一个近1×108m3的白鹤林水库囤蓄涪江洪水,待到春灌时控制蓬船干渠等3.60万hm2(54万亩)的农田灌溉。

武都引水工程三期建设情况如下:一期于1989年12月开工建设,至1999年5月全部建成,2002年2月工程竣工验收;武引二期中的武都水库2004年11月开工建设,至2011年底三台机全部发电,武都水库全部建成,正在开展竣工验收前的各专项验收工作。武引二期灌区工程于2012年12月开工,目前正在建设过程中;武引三期灌区于2014年6月国家发展改革委批复项建,可研报告现正待国家发改委批准立项。

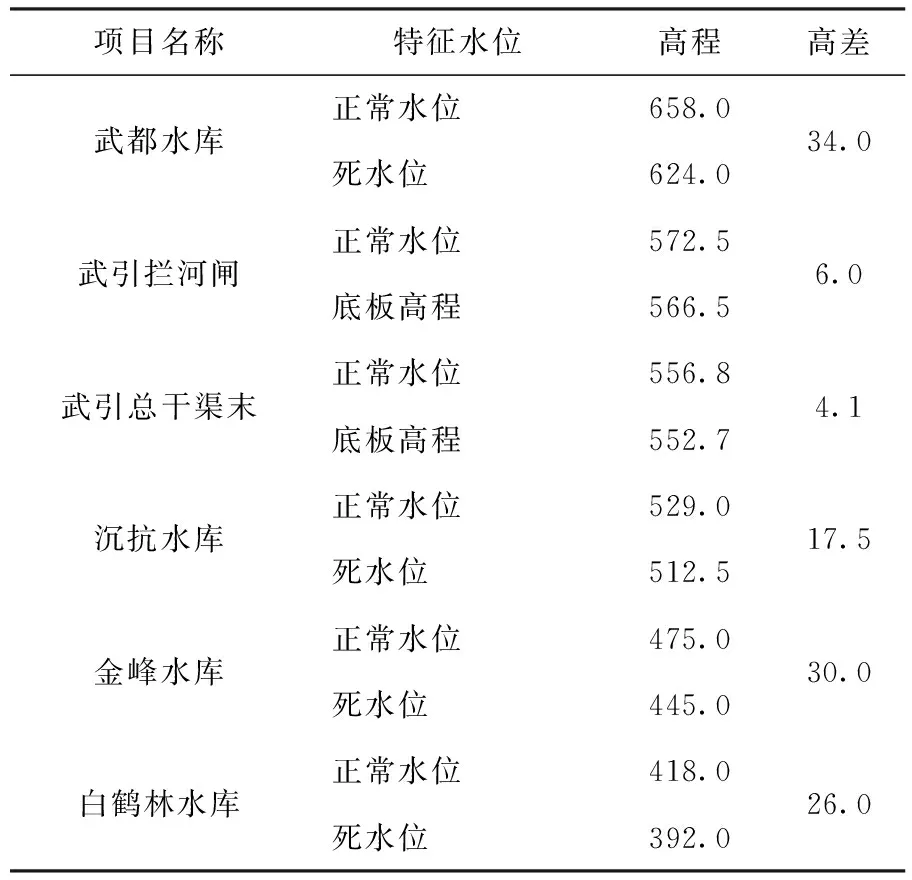

概括起来,武都引水工程的主要特点有二:①“长藤结瓜”是显著特点。武都水库在涪江干流上游尾部河段建库,控制中、下游河段的丘陵区灌溉,控制性好。总干分涪梓和西梓干渠总长37.559km,涪梓干渠在24.805km处进入沉抗水库,是经62.3km输水渠后结的第一个“瓜”;西梓干渠在77.125km处进入金峰水库,是经114.684km输水后结的第二个“瓜”;西梓干渠下段及其延长段,在56.012km处进入白鹤林水库,是在金峰水库之后结的第三个“瓜”;(2)高水高用,低水低用,分片调节是又一个特点。如表1所示,武引总干拦河闸底板高程566.5m以下均可自流灌溉。总干渠和涪梓干渠上段在566.5m~450m高程(绵阳市芙蓉溪汇口)自流灌溉;沉抗水库和涪梓干渠下段在512.5m~335m高程(梓潼江涪江汇口)自流灌溉;西梓干上(高程为552.7m)、下段及金峰水库在445m~300m高程(青岗河汇口下游)自流灌溉;白鹤林水库在392m~270m高程(船山区最低灌面高程)自流灌溉。各片用水主要由各自水库承担,大大提高了涪江水资源的利用率,同时也有效减少了输水主干渠的规模。

表1 武引工程供水高程体系 单位:m

从以上实践过程,我们可总结出一条在丘陵区建设灌区工程的成功经验:(1)在江河干流出山口河段修建水库枢纽及引水闸,控灌下游丘陵区;(2)根据丘陵区灌面分布高程的差别,选择合适位置修建囤蓄水库,控灌下游相对较低高程的灌面。都江堰灌区、武引灌区均属于典型的“长藤结瓜”式灌溉系统,其特点为:高水高用、低水低用;长距离输水,分片调节,管理方便,用水保证程度高;多水库调节,利用渠道非灌溉季节的输水能力,实现了洪水资源的有效利用;分片调节,减少了输水渠道的规模;建成一片受益一片,也减轻了投资压力。

我省正在建设的毗河灌区、升钟二期灌区及正在开展前期工作的向家坝灌区、亭子口灌区,也充分借鉴了此种灌区总体布局模式,不断发展和完善山丘区长藤结瓜式灌溉系统,实现大、中、小并举,外来水与当地水的合理利用。

■

TV

B

2095-1809(2016)01-0090-02

刘丹青(1958-),男,四川成都人,高级工程师,从事水电工程设计。