我国商贸流通业区域差异影响因素探讨

贾晓燕

内容摘要:商贸流通业是我国第三产业的重要组成部分,同时也是影响着我国产业格局的战略性产业之一,在当前社会主义市场经济体制环境中,几乎占据着市场的主导地位。随着市场经济和我国对外开放程度的逐步加深,我国商贸流通业的发展优势也逐渐凸显出来,这也是进入21世纪以来我国国民经济产业结构中迅速崛起的产业之一。当前困扰我国商贸流通业取得进一步突破性发展的最大问题就在于区域差异性,其主要呈现出我国东部地区与西部地区极不平衡的发展态势,较大的区域差异性不仅影响着我国商贸流通业本身的发展,对于国内行业的整体发展都会产生较大的负面影响。所以,本文主要针对我国商贸流通业的区域差异性发展进行探索与研究,重点对影响我国商贸流通业区域差异的因素进行了挖掘与分析。

关键词:商贸流通业 区域差异 影响因素 对策分析 区域协调发展

引言

我国自改革开放以来,伴随着社会主义市场经济的不断发展与进步,市场经济体系也在逐步趋于完善,尤其是在进入21世纪以来,包括服务、商务、物流等产业在内的第三产业,在这个全新发展的时期、新形势、新常态下面临前所未有的发展机遇。但是,新时期的社会主义市场经济机制更加具有多变性,近些年作为异军突起的商贸流通产业,在新时期社会主义市场经济环境下,尤其是大力调整产业结构的今天,其产业结构明显存在着较大的缺陷与不足,主要是对商贸流通业结构缺乏一个科学、合理、系统、完善的整体统筹规划。与此同时,再加上社会主义市场经济运行机制存在着一定程度的制约性、不可逆性,所以造成了目前我国商贸流通业发展领域的不平衡现象,这种现象表现最为突出、最为显著的特点就是我国东中西部地区之间的发展差异。本文主要针对我国商贸流通业的区域差异性发展进行探索与研究,重点对影响我国商贸流通业区域差异的因素进行了挖掘与分析。

我国商贸流通产业的发展概述

(一)商贸流通业主要发展内容

商贸流通业主要就是商品流通以及为商品流通所提供服务的相关产业,例如:市场上的批发与零售贸易产业、餐饮产业、仓储产业、物流产业以及相关联的交通运输、市场推广等。本文讨论的商贸流通业就是用来链接生产与消费的重要中间环节,作为新经济时期环境下发展最为广泛的服务型产业,商贸流通业已经与人们的生活密切相关。就目前国内的市场经济格局来看,商贸流通业是城镇与乡村进行经济联系、交流的桥梁与纽带,同时也是我国社会主义市场经济环境下社会化大进步、大生产的重要环节与重要标志。在国民经济产业结构体系中,商贸流通业几乎决定着国民经济的运行速度与运转效率,在社会主义市场产业结构中起着积极的引导性力量,其发展程度与质量的好坏在很大程度上是反映我国市场经济成熟与否的一个重要标志。

(二)商贸流通业组织结构现状分析

关于国内流通产业结构的市场现状分析。当前,在商贸流通市场结构体系中,包括像产品差异、规模经济、企业差别等,所沿用的基本都是市场集中化发展模式。我国的百联集团为例,在2005年,百联集团有限公司的年销售金额为720亿元人民币,美国的沃尔玛公司同年则是2882亿美元(约折合为23056亿元人民币);到了2012年,我国上海百联集团有限公司的销售额为1182亿元人民币,美国沃尔玛公司同年则是3160亿美元(约折合为21350亿元人民币)。从上述产业经济数据可以充分表明,考虑到中美汇率的变化在内(全部以人民币计算),百联集团有限公司在七年时间内,销售金额增幅为64.17%,而美国沃尔玛公司则为-7.4%。

商贸流通业在国民经济中总体比重较低。在我国的东部与中西部地区,商贸流通业所处在的市场环境有着极大的差异,对于地区的经济发展的影响也存在明显差异。我国自从1978年改革开放以来的近四十年里,流通产业相关的餐饮住宿、批发零售等行业在国民GDP所占到的比重份额变化相当大,但是在1992年之后这个增长的态势逐渐地趋向于平稳。当前,在我国东部沿海的一些地区,商贸流通业及其增加值所占GDP比重依旧是比较高的,但是相对于中部与西部经济欠发达的地区,其商贸流通业增长值所占到的GDP比重就明显的呈现较低态势,因此,虽然商贸流通业对国民经济起到了一定的引导性作用,但是总体的发展还是受到了较大的制约,这一切都是基于商贸流通业区域差异因素造成的。

(三)商贸流通业对我国区域经济发展的重要推动作用

我国商贸流通业的发展对我国各地区经济增长所作出的贡献是不可或缺的,就以我国三大沿海地区的GDP增长为例:根据2014年上半年的经济统计数据表明,我国的三大沿海地区,也就是东部沿海地区、北部沿海地区、南部沿海地区,其中商贸流通业增加值所占GDP比重分别高达18.1% 、17.5% 、17.2%;与我国的沿海地区相比较,中部地区、东北地区以及西南地区所占GDP比重相对较低,像我国的黄河中游地区(陕西、河南等地)商贸流通业总值占地区GDP的年均比重值为16.7%,东北地区为16.2%,西南地区为15.5%,长江中游地区为15.1%,而我国的西北地区则只占据13.8%。

我国商贸流通业区域差异影响因素分析

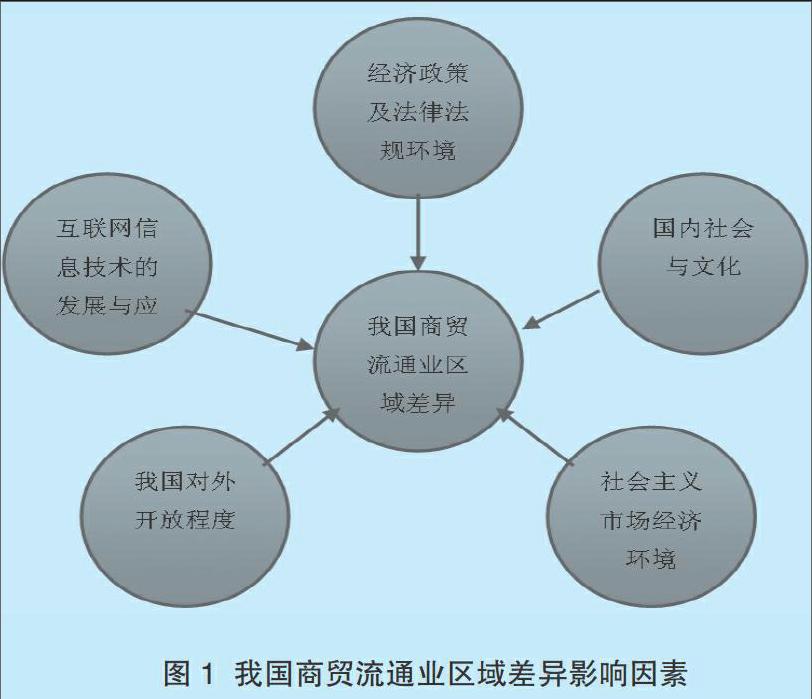

本文从国家经济政策及法律法规环境、国内社会与文化方面、社会主义市场经济环境方面、我国对外开放程度方面、互联网信息技术的发展与应用五个方面分析我国商贸流通业区域差异的影响因素,见图1。

(一)国家经济政策及法律法规环境

我国商贸流通业区域差异性发展的现象是从改革开放之初就已经形成,这也是由我国当时的基本国情所决定的。我国自从1978年实行改革开放政策以来,到后来的以深圳、上海浦东为代表的沿海城市的发展模式,再到现在的“自贸区”发展战略,全部都体现出了一种全新的发展理念,就是改变以往传统落后的经济发展模式,初步转向“改革性”、“开放性”的发展方向,从而促使我国的东部地区、沿海地区率先发展起来。因此,我国在改革开放之初就曾明确地提出了先让部分地区富裕起来,再去实现全国地区的共同发展与富裕。实践证明,当初国家所实施的经济政策以及相关的法律法规,造成了近40年来的贫富差距、城乡差距、区域差距的现象的存在。与东部商贸流通业发达地区相对比,中西部地区,尤其是西部地区商贸流通业的发展,长期以来都是处在一个较为传统落后的经济发展环境下。

(二)国内社会与文化方面

社会环境、文化因素对商贸流通业区域差异现象的影响也起着比较关键的作用,在长期以来,我国的居民基本都是在生存、生产、生活、实践活动的过程中逐步形成了属于自身发展的、独特的社会与文化环境,主要体现在民族文化以及社会价值观念等方面,而这种社会价值观念以及文化因素往往使得区域内顾客有着一种较为固定的生活方式与产品的购买方式。以东部与西部之间不同的影响因素来对比其中的发展差距,在我国的东南沿海地区,由于长期受到改革开放等因素的影响,像许多大大小小的商贸型企业都具备着相当强的自身经济独立性以及商品货币意识,这就是市场化的一种表现;而在我国的西部地区,由于地理、社会、文化等领域的差异性,其在商贸流通业的发展领域也不尽相同,比如西部地区经济个体的商品交换意识普遍较低。

(三)社会主义市场经济环境方面

我国是社会主义国家,在市场经济的探索与发展过程中肯定与其他国家、地区存在着一些差异,而市场化环境差异性的作用同样影响着国内各发展领域、各发展区域,作为商贸流通业存在与发展的基础,我国各区域之间所固有的经济环境、区域特色、区位优势就像我国特色的社会主义市场经济体制一样,其中有值得倡导的诸多方面,当然,也必然会有一些不利于市场经济发展的影响因素,比如,政府投资不到位、地方政府垄断行业发展、融资渠道短缺等等,而这些影响因素就是造成我国商贸流通业区域差异发展的根源之一。与此同时,在我国,市场化经济发展程度较高的地区与省份一般都是商贸流通与服务产业经济发展良好、迅速的区域,比如“珠三角”、“长三角”、“环渤海经济区”等,其经济的发展与开放程度基本反映出了当地的市场经济环境,而这种社会主义市场经济环境所存在的差异性,对于商贸流通产业之间的区域差异性作用、效果也就充分的显现出来了。以浙江省温州市为例,在2013年全年度,温州市地区的商贸流通业经济总值占到了温州市全年度GDP总值的8%,同期比2012年增长了7.7亿;与温州市的产业发展结构相比较而言,我国的西部地区由于受到区域内市场各种环境因素的影响,其商贸流通业所创造出来的经济产值对地区内GDP的贡献就比较弱。

(四)我国对外开放程度方面

本文所提到的对外开放程度实质上就是指商贸流通业的国际化发展程度,在对外开放政策领域,由于政策上的异同,也就决定了各区域对外开放程度上的差异性。在当前这个社会分工深化的复杂市场经济环境中,商贸流通业若想同之前的“工业革命”一样,带领着服务产业走向一个纵深的商贸流通产业革命,就必然要被对外开放程度的不同所决定。由于国际化程度的不同,像在广州、深圳、上海、浙江、北京这些国际化发展程度较高的城市及周边区域,就表示着其对外开放程度所存在的明显优势,尤其带来的最大功能效果就是对商贸流通业的影响,使其朝着多样化、国际化的大环境、大趋势去拓展。相比于东部沿海地区,在我国西南地区的云南省,作为全国乃至全亚洲、全世界知名的旅游地区,其丰富的旅游资源竟然没有有效地带动以商贸流通业为主的第三产业的全面发展,其中交通与经济上的原因只是一部分,本文认为其最为主要的就是开放政策上的因素所造成的,云南与东南亚国家接壤,虽然与周边有一定的商贸往来,但是过多的商贸政策上的制约,还是严重限制着云南地区的进一步发展。

(五)互联网信息技术的发展与应用

随着全球经济一体化、区域经济一体化趋势的不断加深,当今的国内市场已经形成了“知识经济”为核心竞争下的互联网信息现代化时代,在这个新型的发展时期,互联网信息技术的发展与应用越来越广泛,而信息就像一种无形的、流动的商品,正不断地朝着现代化社会市场中涌入,如果这种互联网信息技术全面运用到商贸流通业发展领域中,那么其就会成为国内现代化商贸流通业及其运动的先导,对整个商贸流通业的发展都将起到巨大的推进与引领作用。

我国商贸流通业改革发展的方向—“区域协调发展”

(一)全面实现我国商贸流通业区域协调发展的基本思路

21世纪的社会主义市场经济的发展是以商业经济、流通经济为主要活动力的,商贸流通业经济的发展对于整个社会经济模式的转型与发展都具有巨大的推进作用,也是用来实现连接社会主义市场经济生产与消费的关键产业,因此,大力发展商贸流通业更是国家政府重点提倡与支持的,是全面实现我国经济发展方式与增长方式转型的重要途径之一。

(二)促进与改善我国商贸流通业区域差异问题的对策分析

加强我国中部、西部、东部地区之间优势互补与相互协作。统筹城乡发展、注重对区域经济的协调规划,这是我国一直以来贯彻实行的一项经济发展战略,但是由于受到多方面不利因素的影响与限制,对于解决这一社会现实问题还是存在着一定程度的难度。就目前形式而言,本文认为我国近10多年来一直在加大对西部地区的投入与支持力度,这能起到很大作用,但还不是根本解决之道。就现阶段而言,各区域地区在发展商贸流通业的过程中,具体可综合运用商贸流通业领域发展的主要特征及其表现形式,东部、中部、西部各区域之间应该加大商贸流通业发展领域上的有序合作,在其中取优补劣,像东部地区先进的企业管理理念、科学技术等,中部地区的人力优势,以及西部地区的自然资源优势等均可以相互补充。与此同时,东部地区可以借助自身的市场优势,而中部与西部地区包括像农产品、资源等,在相互协作的运行机制下可以全面展现出商贸流通业的发展优势。

进一步提升我国中部、西部地区交通枢纽地位。当前,在我国黄河中部地区,像在甘肃、陕西、河南以及山东的西部地区,其公路与铁路等交通枢纽都趋向于完善,为商贸流通业的发展提供了巨大的推进作用,而我国的西部地区也相继建立了一系列的铁路与公路,最为成功的典范就是青藏铁路的开通,但是与我国的东部沿海地区相比较,还是存在着很大的劣势,像在“珠三角”、“长三角”以及“环渤海”地区,其商贸流通业如此发达,基本都是建立在完善的交通运输体系基础之上的,交通运输体系网络的完善,往往决定着整个区域的综合交通运输条件与能力,在中部与西部不少的省份,在铁路、航空等基础设施建设领域也比较落后,可以用“交而不通,通而不畅”来形容,因此,无论是国家政府还是地方部门,都应该重新审视交通枢纽在整个商贸产业体系中所起到的重要作用。

国家及地方政府应加大推进我国西部地区商贸流通产业结构的改革力度。与东部地区、中部地区相比较而言,我国的西部地区在商贸流通业发展领域所显现出来的劣势是非常明显的,几乎不具备任何的区位优势,再加上在改革开放之初没有得到国家政策上、经济上的优惠与支持,因此就造成了当前这种差异性局面,但是,这种局面也不是不可挽回的。虽然,我国部分地区在商贸流通业领域方面,无论是从规模上,还是在经济效益、GDP贡献率以及增长率等方面都不具备任何优势,甚至有着明显的劣势,但是,其有多元化的资源优势,国家以及地方政府部门可以在西部地区或者有一定影响力的中心城市地带,建立一套更具开放性的流通产业制度体系,在这种制度体系环境中进一步学习东部地区先进的企业经营管理模式,依照着东部经济发达地区的成功发展经验,加强区域内商贸流通业相关的基础设施建设,进而高效地提升区域内商贸产业流转能力。

结论与思考

本文主要针对我国商贸流通业区域差异现象的影响因素进行探究与分析,并且针对实现我国商贸流通业区域协调发展进行了系统的研究与分析,其中包括关于实现商贸流通业区域之间协调发展的基本思路以及实现路径。全文主要通过三大部分内容对我国商贸流通业区域差异现象进行了探讨与概述,分别是对我国商贸流通产业进行的概述,包括主要发展的内容,市场组织结构及现状分析,商贸流通业对于我国社会经济、区域经济发展所起到的重要推动作用,以及关于我国商贸流通业区域差异影响因素的探讨与分析,并从五个不同的角度对其进行了分析。

本文在关于我国商贸流通业区域差异影响因素的探讨与分析中,主要是详细地分析与阐述了五个方面的内容:一是国家经济政策、法律法规环境;二是国内社会与文化影响因素;三是社会主义市场经济环境的影响;四是我国对外开放程度因素的影响;五是互联网信息技术的发展与应用等。这些关于对商贸流通业区域差异影响因素的分析,都是基于宏观市场环境下的一种信息理论挖掘。并对我国宏观市场环境背景下区域差异发展的经济格局进行的分析与思索:

首先,随着全球经济一体化进程的不断加深,我国在这样一个新常态的发展时期,地区之间的分工差异性正在逐步开始形成,而这种地区分工差异也是形成当前我国商贸流通业区域差异的主要原因之一。由于各区域之间的社会财富分配以及社会生产资源分布的不同,必然会导致各区域之间商业贸易与商品流通产业分工的差异性。就以我国人口资源的分布为例,我国中部与西部地区的总人口约占到全国总人口的60%,但是中西部地区所拥有的商品零售网点与就业人口数量却不及全国总量的一半。按照国家统计局的最新数据显示,在2010年间,我国东部、中部、西部地区的批发企业的数量所占全国总比重分别是77.82% 、11.37% 、10.81% ,而与之相对应的社会就业人数比重则是63.76% 、20.76% 、15.48% ,因此,从某种程度来讲,社会资源分布的差异性因素在一定程度上也决定着商贸流通业区域差异性。

其次,我国各地区地理区位之间的差异性也是形成当前商贸流通业区域差异的重要原因。在区域地理位置上的差异性,可以理解为空间分布差异、交通差异等,其带来的影响是交通运输领域的差异。因为在很大程度上,地理区位往往能够决定着运输成本,随之带来的影响效果则是区域内商贸流通业的发展机会、发展前景,尤其像我国的沿海省份地区,例如浙江、江苏、山东、广东、福建,由于地理上的区位优势,相对于国内其他省份地区而言,水运是其巨大的潜在发展优势,不仅能为其降低商品运输成本,还方便了与其他地区和国家之间的经济贸易交流。

最后,我国各地区城镇化水平与工业化水平之间的差异也是造成国内商贸流通业区域差异的一个关键因素。众所周知,工业化是一个城市发展的基础,而第三产业则是城镇化进一步发展的动力,随着服务业的日益壮大,像以商贸流通业为代表的第三产业,其发展水平与规模高低都必然要直接影响着区域内城市化的发展水平。反过来,我国城镇化水平相对较为发达的一些地区,会为该地区商贸流通业的发展提供活跃的流通主体、完善的流通网络、发达的基础设施、现代化的业态形式等,而相对于我国中部与西部地区工业化发展水平比较低的区域,其相应的基础设施、流通网络等也就必然相对落后。

参考文献:

1.李媛.我国商贸流通业结构对市场效率影响实证检验[J].商业经济研究,2015,6(18)

2.杨芳,刘晓荣.西部地区商贸流通业发展特征分析—以甘肃省为例[J].甘肃理论学刊,2013(6)

3.周林林.浅析商贸流通与区域经济发展的关系与路径[J].改革与战略,2015(7)

4.陈姗,王勇,曾庆均等.西部商贸流通业发展的地区差异及其变动趋势分析[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2013,30(4)

5.汪艳.我国商贸流通组织规模扩张对区域市场分割的影响[J].商业经济研究,2015,3(7)

6.李媛.新常态下我国商贸流通业客户资源整合分析[J].物流技术,2015(6)