双源CT在蛛网膜下腔出血动脉瘤介入术后再出血中的临床应用

刘新爱 郭君武 师新宇

(河南省中医院放射科,河南 郑州 450000)

双源CT在蛛网膜下腔出血动脉瘤介入术后再出血中的临床应用

刘新爱1郭君武师新宇1

(河南省中医院放射科,河南郑州450000)

〔摘要〕目的探讨炫速双源CT双能量技术检测蛛网膜下腔出血动脉瘤介入术后再出血的临床应用价值。方法被怀疑蛛网膜下腔出血动脉瘤介入术后再出血的患者根据扫描时间分为术后1、6、12、24 h组,对血管增强图像、虚拟平扫(VNCT)进行分析以及病灶区域(ROI)密度值进行检测。结果临床组ROI密度值比较无统计学意义(P>0.05)。结论炫速双源CT双能量技术可以对蛛网膜下腔真实出血量做出估测,可作为蛛网膜下腔出血动脉瘤介入术后再出血首选的检查。

〔关键词〕双能量技术;计算机断层扫描;蛛网膜下腔出血;脑动脉瘤

1郑州大学第二附属医院放射科

第一作者:刘新爱(1978-),女,主治医师,主要从事中枢神经系统MRI研究。

颅内动脉瘤是导致蛛网膜下腔出血的一项主要因素〔1〕。近年来动脉瘤的临床治疗多以介入栓塞为主。颅内动脉瘤破裂的介入栓塞技术主要是通过改变载瘤动脉腔血流动力学达到促使血栓形成的治疗目的,但是颅内动脉瘤大多位于动脉的分叉部位,易受血流冲击干扰。如瘤颈栓塞不致密或者栓塞后的瘤腔内仍留有空间,可导致微弹簧圈受血流冲击的干扰出现压缩从而引致复发。第一次出血后存活下来的患者,如果没有接受外科手术治疗或者神经介入治疗,再出血就成为了再发病或者死亡的主要原因,最初2 w动脉瘤再出血率高达15%甚至20%〔2〕。因此,早期发现和评估介入术后动脉瘤再出血对于疾病的治疗和转归预后有着积极的意义。

1材料和方法

1.1对象选取2011年9月至2012年9月在郑州大学第二附属医院治疗的30例蛛网膜下腔出血动脉瘤介入术后再出血患者,男18例,女12例,平均年龄(62.3±13.5)岁。均进行了炫速双源CT增强血管检查。3例患者在介入术后1 h内进行,6例患者在介入术后6 h内进行,9例患者在介入术后12 h内进行,另外12例患者是在24 h之后进行的。

1.2检查方法炫速双源CT扫描参数:A球管(140 kV)和B球管(80 kV),管电流之比为1∶3。层厚5 mm,20×0.6准直器,螺距0.55,重建增量 0.7,FOV 200 mm,旋转时间1.0圈/s,扫描全脑并且按照从头先进。混合能量图像系数比是0.3。运用卷积核为(D30s)对原数据图像进行重建。重建层厚分别为1.0和5.0 mm。把炫速双源CT所获得三组数据传至后处理工作站(VA40A,syngo MMWP,SOMATOM Definition Flash)。导入双能量模式(liver VNC)中把数据进行碘图计算处理后得到的虚拟平扫图像。为分析蛛网膜下腔内的血液密度,病灶区(ROI)在术前CT平扫图像中被描绘出来,以及介入治疗后的双源CT原数据图像病灶区(即混合能量的图像)以及虚拟平扫图像病灶区(造影剂掩盖了真正的血液的区域)〔3〕。

1.3统计学方法采用SPSS17.0统计学软件进行t检验。

2结果

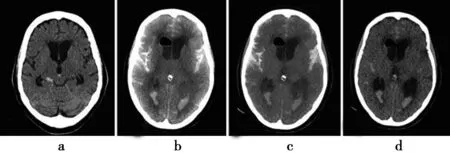

介入围术期蛛网膜下腔再出血前后位于蛛网膜下腔内血液密度测量值见表1。所有患者的围术期再出血,血液中含有造影剂造成的问题在正常CT图像的解释。而蛛网膜下腔出血的真实程度却被高密度造影剂所掩盖。蛛网膜下腔内的血液和碘的高密度混合物的密度〔(110.8±7.8)Hu〕和原数据图像测量一致。碘图提供了再出血患者的血液分布的信息。把碘从混合能量图像去除后,所得的虚拟平扫显示出蛛网膜下腔出血真实密度和区域范围。蛛网膜下腔再出血患者的虚拟平扫显示血液的平均密度为(56.0±4.0)Hu。炫速双源CT扫描蛛网膜下腔出血患者,以及蛛网膜下腔动脉瘤围术期再出血患者(图1a)术前炫速双源CT显示:来自前交通动脉的动脉瘤破裂导致的急性蛛网膜下腔出血,血液主要位于基底部。再出血患者在弹簧圈栓塞后1 d,炫速双源CT扫描的混合能量图像显示出血液和造影剂混合的图像(图1b)。造影剂和蛛网膜下腔真实出血量相比术前密度更高。炫速双源CT扫描的碘图(红色碘区域)陈旧性血块(例如,在双侧脑室后角)和富含碘的新鲜血液可以别清楚得区分出来(图1c)。在减去碘后,虚拟平扫图像与术前平扫图像(图1b)相比显示较少的蛛网膜下腔出血量(图1d)。表明,围术期蛛网膜下腔真正的出血的程度(例如外侧裂池)在普通平扫图像中(1b)是非常困难确定的。虚拟平扫图像(1d)表明:“正常”的普通CT平扫图像中蛛网膜下腔再出血的程度会被高估。

表1 炫速双源CT扫描介入治疗前后相应

图1 蛛网膜下腔动脉瘤围术期双源CT扫描

3讨论

双源CT在旋转的机架内安装了2个相隔90°的球管及2套对应的探测器系统,A球管覆盖整个扫描视野(直径50 cm),B球管较小的视野(直径32 cm),2个线球管有独立的电压和电流运行,因而可采集双能量数据。利用不同能量的X线以及组织相对应的CT值变化,得出能体现组织化学成分的所谓组织特性图像。本研究中VNCT即是利用碘对比剂和血液对不同能量X线衰减系数的差别通过专门的软件计算分析而来的。碘对比剂可以从增强影像上去除,实现虚拟平扫。在本研究中,蛛网膜下腔再出血后蛛网膜下腔内血液和造影剂的混合密度超过100 Hu,最高值几乎接近200 Hu。这些高密度使“正常”CT图像的评估和解释变得很复杂〔4〕。在临床上,这就致使我们高估了蛛网膜下腔内的血液量,例如在颞裂。对虚拟平扫图像进行分析,血液的密度介于52 Hu和61 Hu之间。在CT平扫中,外渗的造影剂表现为超过200 Hu的高密度,而蛛网膜下腔出血则表现为大约60 Hu的低密度。由于高密度造影剂掩饰了蛛网膜下腔出血,难以鉴别蛛网膜下腔有多少高密度区域是由于出血造成的。因此很难辨别出是最初蛛网膜下腔出血的陈旧性血块还是介入围术期蛛网膜下腔再出血。因为,介入术后通过普通CT平扫可发现术中蛛网膜下腔再出血往往表现的比较严重(与真实情况相比)。

动脉瘤破裂发生在动脉瘤介入手术过程中概率为7.6%〔5〕,因为弹簧圈或者是微导丝的尖端在手术过程中可能会刺破动脉瘤囊。血管造影(DSA)下可以看到造影剂的外渗。造影剂外渗时(>75%)大多数情况伴随着穿孔。外渗混合物中包含了蛛网膜下腔出血血液和造影剂,普通平扫时动脉瘤出血的真实情况被造影剂高密度所掩盖了,因为外渗血液、造影剂以及其混合物的不同,蛛网膜下腔出血的真实程度可能会被掩盖。双源CT作为一个有用的工具,可以用来评估蛛网膜下腔出血围介入期动脉瘤再出血的严重程度。

4参考文献

1钱玉娥,胡红杰,张峭巍,等.新双源CT虚拟平扫技术在肝脏检查中的应用〔J〕.中华放射学杂志,2011;45(2):120-3.

2郭兴,丁伟,秦慧娟.双能CT血管成像虚拟平扫对评价蛛网膜下腔出血的应用价值〔J〕.中国医学科学院学报,2010;32(6):695-8.

3周长圣,郑玲,张龙江,等.双源CT尿路造影中双能量虚拟平扫检查尿路结石〔J〕.中国医学影像技术,2009;25(5):853-5.

4王华斌,李苏建,卢光明,等.初步评估双源CT双能量技术在孤立性肺结节研究中的价值〔J〕.放射学实践,2010;25(5):504-8.

5Graser A,Johnson TR,Hecht EM,etal.Dual-energy CT in patients suspected of having renal masses:can virtual nonenhanced images replace true nonenhanced images〔J〕?Radiology,2009;252(2):433-40.

〔2014-07-20修回〕

(编辑安冉冉/曹梦园)

通讯作者:郭君武(1964-),男,主任医师,硕士生导师,主要从事CT、MRI诊断研究。

〔中图分类号〕R445.3

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1005-9202(2016)04-0901-02;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2016.04.063