南渡江三角洲地貌演变研究分析

张文帅

摘 要:南渡江三角洲是海南岛最大的三角洲,近年来当地越来越重视南渡江三角洲的开发,其商业价值及优势日益凸显,开发力度不断加大,填海、码头、房地产等工程相继研究实施,本文主要针对南渡江三角洲的地貌及演变特征进行研究分析,以供南渡江三角洲开发项目作为参考。

关键词:海口市 南渡江三角洲 地貌及演变特征。

1.地理位置

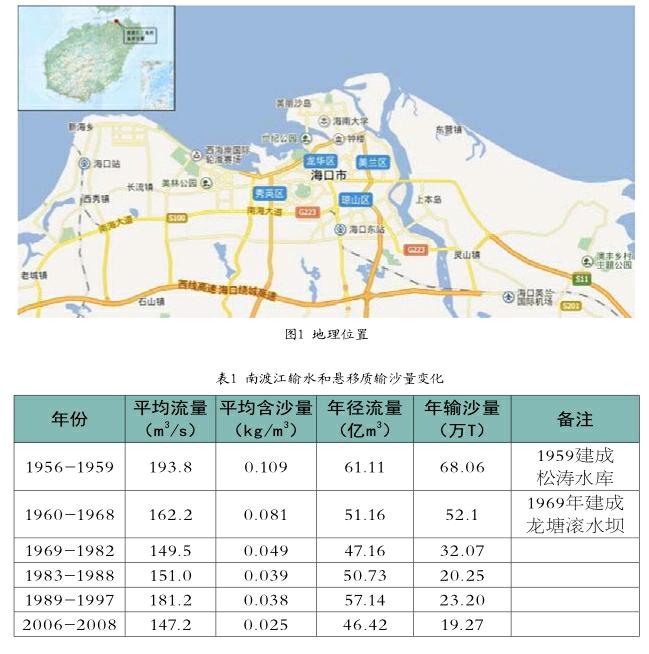

南渡江三角洲位于海南岛北部海口湾东侧,隶属于海口市,北纬20°03′~20°05′,东经110°18′~110°23′,环北部湾东南岸,濒临琼州海峡,与广东省隔海相望,南距海口市区约5km,东与文昌市接壤,地理位置优越,水、陆、空交通十分便利,资源和自然环境发展前景良好。

2.地貌特征

南渡江三角洲顶部在南渡江铁桥附近,海岸线长约38 km,属中小型三角洲,却是海南岛最大的三角洲。三角洲海岸发育低矮沙坝,三角洲平原较周边高出约10~20m,主要由更新统红土组成,台地之间的地貌地质界线较清晰。距今约4000a,河口沉积中心在已向海推进到三角洲东部的东营港河口,东部三角洲平原基本形成于距今约2000~4000a,河口沉积中心逐渐向西转移到海口湾东侧。三角洲平原大致以南渡江干流为界,以西为现正在沉积发展的活动三角洲部分,以东为大面积的废弃三角洲平原。东部海岸平直,沙坝高度一般低于10m。西部海岸发育弧形沙坝,沙坝高度一般低于3m。

3.水沙运动特征

南渡江是海南第一大河,全长334km,流域面积7033km2,总落差703m,干流坡降0.716‰,发源于海南省白沙县南峰山,支流较少,斜贯海南岛中北部,在海口汇入琼州海峡。

根据南渡江龙塘站1957-1997年和2006-2008年水文资料统计分析(表1),多年平均径流量为52.29×108m3,最大和最小年平均径流量分别为93.35×108m3(1973年)和24.79×108m3(1977年)。龙塘站多年平均输沙量为35.83×104t,最大和最小年平均输沙量分别为102.81×104t(1958年)和6.81×104t(1987年)。南渡江的径流输沙除了一部分在三角洲河道沉积外,约80%以上的悬移质泥沙和90%以上的推移质泥沙输入琼州海峡,受风浪和潮流作用影响,入海后主要向西搬运,对海口湾和铺前湾的泥沙环境产生影响。

南渡江来水来沙季节变化很大,1-4月为枯水期,平均流量约45m3/s,8-10月为洪水期,平均流量为393m3/s。水沙输出主要在5~11月,占南渡江80%的径流量和90%的输沙量。尤其8~10月的台风暴雨形成的洪水,是流域泥沙输送的主要动力因素。径流峰值出现在10月,达12.03×108m3,占年径流总量的34.1%;最大月输沙量出现在9月,达9.88×104t,占全年总量的25.5%。

自从1959年、1969年建成水库和滚水坝后,入海沙量明显减少,加上人类在下游河口大量取沙,进一步导致入海沙量减少,特别是近几年来,年输沙量不足20万t。

洪季南渡江河口地貌变化由径流动力控制,沿岸多吹离岸风,波动力弱,河口下泄喷射流向外扩散,河流泥沙特别是推移质泥沙的外泄和离岸向海搬运占优势,并可发生沙咀被冲断的现象。枯水期下泄径流和泥沙较少,河道淤积很少,而冬、春季盛吹强劲的偏北风,沿海波浪作用活跃且较强,此时,NE向风浪形成的沿岸漂沙,在河口东岸形成向西延伸的沙咀,口门位置被迫西移。

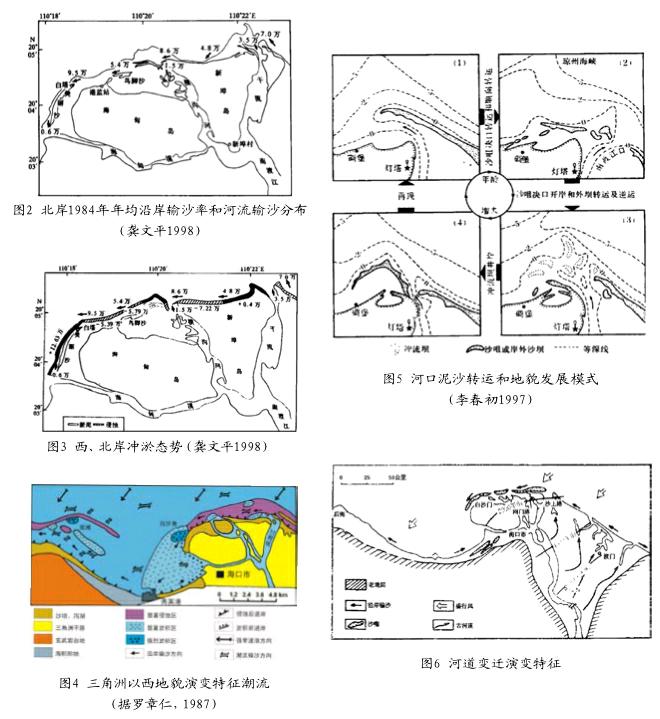

根据白沙角1984年1~2月实测波浪资料推算,该岸段一年中向东的沿岸输沙量仅0.87万m3,而向西的沿岸输沙量达14.3万m3。波浪在南渡江三角洲岸滩演变过程中起控制作用,波浪引起的沿岸输沙量大于供沙量,加上离岸流带走一部分泥沙,海岸表现为侵蚀后退。沿岸泥沙在波浪作用下的大量向西搬运,促使三角洲向偏西方向扩大和发展。龚文平(1998)根据实测数据曾推算了1984年南渡江河口沿岸输沙分布图(图2)。可见,南渡江三角洲北部海岸存在大规模的泥沙向西和向岸输运的现象,这种泥沙输运是通过岸外沙坝有节奏、有规律地向西和向岸运动来实现的,泥沙沿岸输送的不平衡导致沿岸地形冲淤变化,见图3。罗章仁从动力学角度也对南渡江西侧和北侧的长期演变趋势进行了分析,对比两位学者的分析成果,可以总结为新埠岛北侧冲、淤并存,西侧以淤积为主,南渡江口门以东则表现为冲刷态势,见图4。

4.地貌历史演变特征

李春初(1997)曾对南渡江三角洲北岸的泥沙转运和岸滩演变进行研究,也认为南渡江三角洲沿岸从东向西形成三种不同的海岸类型:东部(东段)为废弃侵蚀岸;北部(中段)为泥沙转运岸;西部(西段)为淤涨堆积岸。在南渡江干流河口交替发生“沙咀冲决西移并岸”和口外浅滩以冲流坝形式“外坝转运及逆运并岸”的演变过程,见图5。

南渡江三角洲受琼州海峡的狭管效应影响,限制其向北继续发展。因琼州海峡的往复潮流较强,潮流的侵蚀作用使海峡形成规模巨大的水下冲刷深槽地形,南渡江三角洲向北推进至海峡深槽边缘后由于直面强流,难以进一步向北推进。其前缘斜坡-5m以下即逼临海峡深槽,-5~-11m间的三角洲前缘水下斜坡已属海峡潮流冲刷深槽的槽壁,最陡处在白沙角附近。而南渡江输出的泥沙,特别是其中的悬移质泥沙,易于被潮流带走,减少了构建三角洲的悬沙物质来源;另外由于岸坡较陡,波浪一般要到近岸才破碎,就导致近岸波浪作用增强,进一步增强波浪的沿岸底沙的输运活动。在沿岸流作用下,南渡江古河道经历了4500年前从东侧渡门入海向西侧逐渐迁移至沙上港入海的过程,见图6。

5.地貌近期演变特征

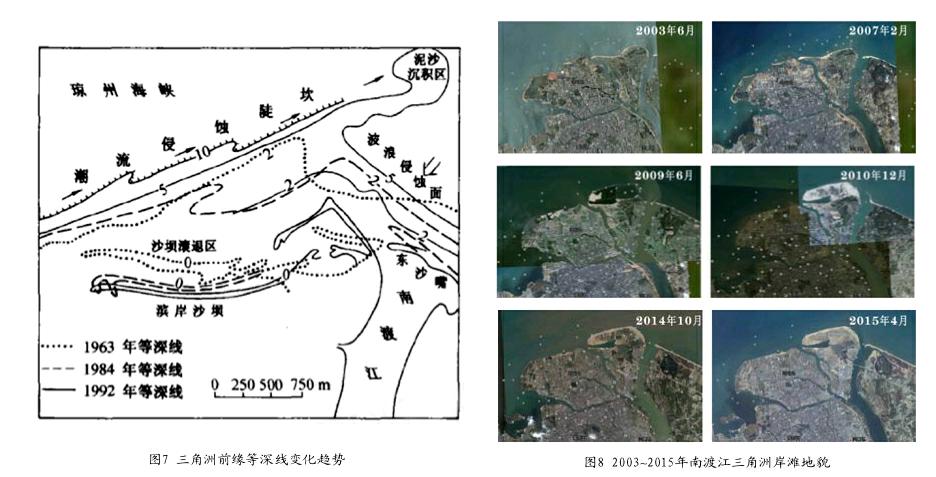

2002年海南省海洋开发规划设计研究院在《海口湾东部浅滩综合整治项目自然条件调查研究报告》中指出海口湾东部浅滩已经由原来的淤积延伸转变为侵蚀后退。从1994年至2002年,0m等深线侵蚀后退12.5m/a,0~3m等深线区域冲深3.8-7.5cm/a。目前南渡江三角洲东侧的铺前湾和西侧的海口湾,以及向西发展的澄迈湾和花场湾,在80年代以前主要以淤积延伸为主,80~90年代后以侵蚀后退为主。

南渡江主干河口在1992年海图上的-2和-5m等深线已和NE向波浪近乎垂直,-2m等深线在1963~1992年的29年间后退了500m,原本突出的河口水下三角洲椎体的东北侧被削平,导致这段岸线和等深线走向与东部废弃三角洲海岸走向一致,这是三角洲废弃趋势由东向西传播的结果,侵蚀下来的泥沙被波浪向西和向岸搬运,成为北部和西部岸滩的重要泥沙来源,见图7。

在三角洲前缘-5m和-10m等深线形成密集的直线状,并由WSW向ENE方向延伸,琼州海峡强劲的东向潮流侵蚀切削三角洲前缘坡脚,形成沙坎,主要将泥沙带入主干河口东北方向,在5~10m水深以外再沉积,形成向东伸长的辐散状岸外水下沙脊。洪、枯季河口动力主导因素的变化,导致河口下泄流在口门附近动力特征发生改变,可发生沙咀淤积、冲断的交替现象,称之为洪季过程和枯季过程,见图8。如2007年2月在南渡江口门附近有一条明显的东西走向的沙坝,迫使入海河流偏向西侧,2009年6月洪峰过后,沙坝被冲开,入海河流多口下泄,2010年12月沙坝再次形成,并偏向西北侧,显示当地明显的西向沿岸输沙动力特征。南渡江河口沙坝形态的交替变化伴随着河口来沙和河口东侧的沿岸输沙不断向西搬运,对西侧海岸的演变具有重要的影响。

80~90年代以后,南渡江上游修建水库蓄水拦沙,使得水沙逐年减少。特别是河口段大量水下采砂,每年采砂87.7万m3,相当于1990-1998年的年均输入河口段泥沙的5.7倍。在河口段河道水下大量采沙等人为活动综合作用,南渡江河口输送入海的泥沙和沿岸漂沙急剧削减,特别是人工挖沙作业留下的坑塘成为南渡江河口段河道推移质泥沙的捕沙坑,使输出河口的推移质泥沙几乎断绝,造成输沙不平衡,结果导致南渡江三角洲周边海口湾乃至澄迈湾、花场湾由淤积延伸趋势演变成为明显冲刷侵蚀态势。

6.结语

由上述分析总结南渡江三角洲地貌演变特征为:

(1)新埠岛北侧冲、淤并存,西侧以淤积为主,南渡江口门以东则表现为冲刷态势。

(2)南渡江三角洲沿岸从东向西形成三种不同的海岸类型:东部(东段)为废弃侵蚀岸;北部(中段)为泥沙转运岸;西部(西段)为淤涨堆积岸。在南渡江干流河口交替发生“沙咀冲决西移并岸”和口外浅滩以冲流坝形式“外坝转运及逆运并岸”的演变过程。

(3)南渡江上游修建水库蓄水拦沙,加上河口段大量水下采砂等人为活动综合作用,造成输沙不平衡,结果导致南渡江三角洲周边的铺前湾、海口湾、澄迈湾和花场湾由淤积延伸趋势演变成为明显冲刷侵蚀态势。

参考文献:

[1]李春初,田明,罗宪林,彭炳健.海南岛南渡江三角洲北部沿岸的泥沙转运和岸滩运动[J].热带海洋,1997,4:26-32.

[2]龚文平,王宝灿.南渡江三角洲北岸的海岸演变及其机制分析[J],海洋学报,1998,3:140-148.

[3]罗宪林,李春初,罗章仁.海南岛南渡江三角洲的废弃与侵蚀[J].海洋学报(中文版), 2000,3:55-60.

[4]陈沈良,龚文平,王宝灿.南渡江三角洲海岸泥沙纵向运移与岸滩演变的响应[J].海洋湖沼通报,1998,1:23-32.

[5]海口湾东部浅滩综合整治项目自然条件调查研究报告[Z].海南省海洋开发规划设计研究院,2002年.

[6]海口市东海岸如意岛项目—海岸演变分析[Z].河海大学,中铁二院(广东)港航勘察设计有限责任公司,2012年5月.