一秉至公 山高水长——叶剑英和胡耀邦史事十二咏

(广东)李祯荪 袁小伦

一秉至公 山高水长——叶剑英和胡耀邦史事十二咏

(广东)李祯荪 袁小伦

一、知心

高山流水远征途,审干耀邦不信诬。

秉烛读书参座赞,整军治病旧京都。

叶剑英和胡耀邦一秉至公、山高水长的故事,大体可以追溯到1930年代的苏区反围剿斗争及随后红军万里长征期间。到了1940年代初期延安整风时,叶剑英已经很欣赏胡耀邦了。当时,胡耀邦作为中央军委总政治部的组织部长,参加总参谋部的审干工作,在康生一片“特务如毛”的鼓噪声中,他坚持重证据不轻信口供,没有冤枉一个好人。时任中央军委参谋长的叶剑英,对这个年轻的小个子组织部长有良好印象。尤其是叶剑英知道耀邦好学深思常常秉烛夜读,更是夸赞不已。1946年4月,胡耀邦因患急性肝病,被北平军调部共方委员叶剑英接到北平医治。他不是军调部的在编人员,但为治病、方便生活,组织上安排他为整军处处长,穿少将军服,住北平饭店二楼。

二、搭救

社教纠偏陕众呼,却遭死整太无辜。

幸亏儒帅军机至,仗义帮扶返首都。

1964年冬,社会主义教育运动如火如荼之时,共青团中央第一书记胡耀邦挂职到陕西,任西北局第二书记兼陕西省委第一书记。他到陕西后,敏锐地发现运动过火,打击面过宽,而生产形势十分严峻。他以极大的热情和果敢的作风,解放干部,放宽政策,搞活经济,发展生产,受到全省广大干部群众的极大欢迎。然而,在“左”倾错误泛滥之时,胡耀邦受到了西北局和陕西省委某些负责人的严厉批判,千方百计将胡耀邦的主张上纲到路线错误和“与中央对抗”的高度。从1965年2月下旬起,胡耀邦在大会小会上连续受到批判,直至突发大脑蛛网膜炎,医生说有生命危险,才被抢救住进了医院。6月上旬,批判胡耀邦的省委会议还在进行,叶剑英偕同张宗逊、张爱萍两位上将突然乘坐军用专机来到西安。叶剑英因为建国初期主政华南时抵制“左”倾错误而受到严酷批判,对于日盛一日的“左”倾错误有深切的痛感。他对胡耀邦的困境深表同情。叶剑英等三人到达西安后,叶剑英跟胡耀邦单独谈话。胡耀邦说:“您不问我还不敢说呢!我已经做过六次检讨,还过不了关!”叶剑英说:“老弟啊,你在旧社会少吃几年饭,你斗不过他们哪!”他用了一个曹操整人的典故:“人家是往死里整你呢,赶快和我一起走吧!”于是,胡耀邦向西北局请假回北京治病。西北局知道是叶剑英要带他走,无法阻挠。6月20日,胡耀邦搭乘叶剑英的军用专机回京。回到北京后,胡耀邦一边治病,一边参与主持编辑毛泽东著作。

三、较量:一九七五

七五“央班”叶帅扶,“维新百日”显贤愚。

惜因恶浪妖风起,《汇报提纲》草一株。

“文革”十年动乱时期,叶剑英和胡耀邦都遭遇了重大的逆境。1966年夏天,“文革”开始不久,胡耀邦就被“停职反省”,又因“拒不认罪”而久久不得解放。一直折腾到1975年5月间,胡耀邦被指名来到第四期中央读书班学习。这期读书班有40多名学员,都是曾经当过中央委员、省委书记这样级别的老干部。读书班的负责人虽说是王洪文,实际上是叶剑英、邓小平安排的,打算通过读书班学习之后,安排这批老干部重新走上工作岗位。在读书班学习了一段时间后,叶剑英说:“该结个业吧!”于是,7月4日晚,在人民大会堂举行结业典礼。叶剑英、邓小平、江青、王洪文来了。还没有正式开会,叶剑英就问:“怎么没有看见胡耀邦?” 胡耀邦当时坐在后排,一听这话,赶紧站了起来:“‘参座’,我来了,在这里!”叶剑英话里有话地说:“谁把你安排在这么后边的?来来,到前面来!”在结业典礼结束之后,叶剑英约胡耀邦到北京体育馆看比赛,说:“你这个人光喜欢看书,也该去看看体育比赛!”7月7日,中央发出通知,任命胡耀邦为中国科学院第一副院长、党的核心小组第一副组长。胡耀邦到科学院后,立即大刀阔斧地开展全面整顿,并且领导起草了《中国科学院工作汇报提纲》。不幸,“四人帮”疯狂反扑,掀起了一场“反击右倾翻案风”运动,只工作了120天的胡耀邦又被打倒。胡耀邦在科学院的“百日维新”夭折,《汇报提纲》被污蔑为“三株大毒草”之一。叶剑英的处境也同样日益困难。

四、献计

“中兴三策” 耀邦呈,叶帅称其太妙灵。

伯乐巨眼千里马,波澜壮阔九州惊。

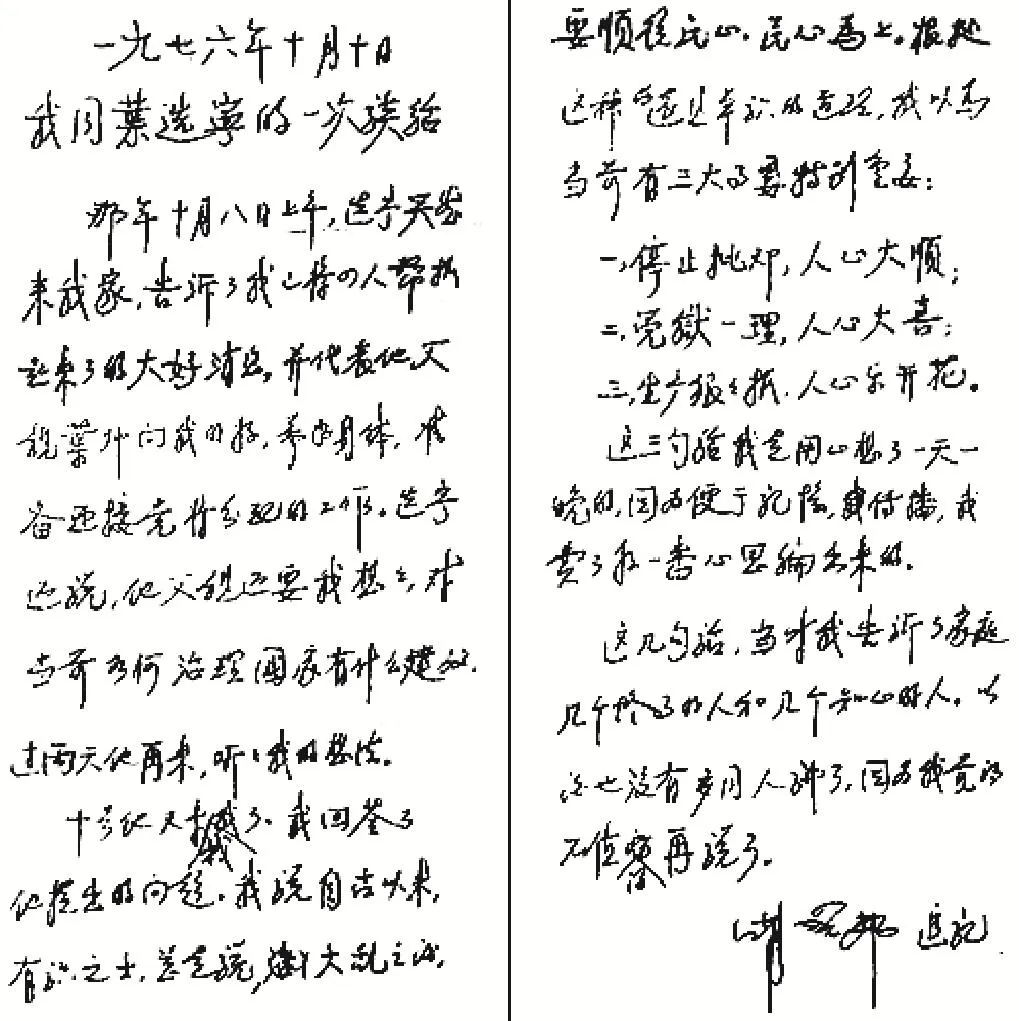

1976年9月9日,毛泽东去世,中国面临新的变局。10月6日,叶剑英和华国锋等人作出果断决策,一举对江青集团进行毁灭性的打击,结束“文革”非常岁月。紧接着,叶剑英在思考如何治理接近崩溃的党和国家。10月8日,叶剑英特地派二儿子叶选宁去看望胡耀邦,并征求治党治国方略。经过两天思考,胡耀邦提出了三点意见:“一、停止批邓,人心大顺;二、冤狱一理,人心大喜;三、生产狠狠抓,人心乐开花。”胡耀邦切中要害地提出了当时稳定大局,治理国家必须解决的三个最重要最紧迫的问题,其实质,是要纠正“文化大革命”的错误,消除其恶果,抛弃以阶级斗争为纲,集中力量发展生产,使国家走上健康发展的轨道。粉碎“四人帮”后刚几天,胡耀邦就向党中央的第一号第二号人物提出这样明确中肯的治国大计,在党内为仅见,十分难能可贵。叶剑英很赞赏胡耀邦的三条建议,称其犹如诸葛亮的“隆中三策”,称得上在政治、组织、经济三个方面使党和国家摆脱危机、扭转乾坤的大纲。

胡耀邦“新隆中三策”墨迹

五、西山会

西山帅府好诗吟,真理光辉落力寻。

党校舞台演好剧,“乾坤巨手”耀邦心。

叶剑英一方面非常欣赏胡耀邦的“新隆中三策”,另一方面也清醒地意识到这个精心谋划的中兴之计,不可能为当时中央的一些人接受。于是采取先易后难,分步行动的做法。在一再委婉地劝华国锋“停止批邓”,恢复邓小平的工作的同时,叶剑英竭力推荐胡耀邦出来工作。华国锋表示可以适当安排工作,而胡耀邦认为,“两个凡是”盛行,此时无法工作。1977年2月间,叶剑英约胡耀邦来西山寓所并劝导他:“你还是出来工作好,也是帮助我嘛!太重要的部门,他们不放心你去,中央党校要恢复,想让你当常务副校长。”叶剑英还寓意深长地说,“凭你的智慧和才干,在那里是可以搞出点名堂来的。”胡耀邦则盼望叶剑英在处置江青集团之后再创辉煌,他说:“趁你在世时,头一步能把我们这个党、这个国家的乾坤扭转过来,这就了不起,到马克思那里去就是八个字:开国元勋,乾坤巨手。”3月3日,中央任命胡耀邦为中央党校副校长,主持工作。果然,胡耀邦凭借中央党校这个舞台,演出了有声有色、震撼中国大地的历史活剧。10月9日,中央党校开学典礼,叶剑英发表由胡耀邦修改定稿的讲话,提出了理论要接受实践检验的问题,破除了“句句是真理”的观点,为后来的真理标准大讨论提供了强大的精神武器。后人津津乐道的“真理标准大讨论”,是以胡耀邦亲自审阅修改的《实践是检验真理的唯一标准》于1978年5月10日在中央党校《理论动态》刊载、次日起在《光明日报》等报刊正式发表而拉开帷幕的。当时,“两个凡是”的坚持者群起严厉指责之,叶剑英则多次旗帜鲜明地表示了强有力的支持。

六、平反冤假错案

“凡是”因循貌似纯,新标“不管”卓群伦。

“如神断案”人心快,拨乱平冤四海春。

1977年秋冬,胡耀邦精心指导中央党校几位教师写出了题为《把“四人帮”颠倒了的干部路线是非纠正过来》和《毛主席的干部政策必须落实》的“人民日报评论员”文章,在全国形成平反冤假错案的舆论。各地成千上万的干部、知识分子纷纷上书、上访。但是当时中组部的负责人,仍然坚持“两个凡是”,顽固抵制平反,激起中组部内外许多老干部的愤怒。1977年11月,叶剑英在中央几次提出要解决中组部的问题。他说,喊冤上访的人这么多,要找一个断案如神的包公啊!12月,胡耀邦出任中组部长。胡耀邦亲自接待上访,批办来信,把中组部办成党员之家、干部之家。他亲自主持重新调查和审理薄一波等六十一人的所谓“叛徒集团案”等重大案件,不仅解决十年“文革”中的各种冤假错案,还把以往历次政治运动以至建国以前的大量冤假错案都加以平反昭雪。他旗帜鲜明地提出:凡是不实之词,凡是不正确的结论和处理,不管是什么时候、什么情况下搞的,不管是哪一级、什么人定的、批的,都要实事求是地改正过来。这个“两个不管”与“两个凡是”针锋相对,极大地推动了平反冤假错案工作的开展。胡耀邦以“我不下油锅谁下油锅”的无畏气概,一往无前,坚持不懈。胡耀邦还坚持对55万多位在反右派运动中定为右派分子的党内外各级干部和知识分子、民主人士予以认真甄别,平反昭雪,大批优秀人才获得彻底解放,其中有些人后来还担任了党和国家的高级领导职务。

叶剑英和胡耀邦(右一)、习仲勋(右二)等在一起

七、中央工作会议

“西北”惊天正气鸣,“五人帮”首说康生。

重评“文革”成高论,思想轻装再远征。

党十一届三中全会实现了伟大的历史转折,而会前召开的历时36天、规模大规格高的中央工作会议为三中全会作了充分的准备。胡耀邦对中央工作会议取得空前成功功不可没。与会者于光远回忆 ,“耀邦在西北组的四次发言更是语出惊人,眼界不凡。”胡耀邦认为,康生在“文革”中是罪魁祸首,“四人帮”应该改称“五人帮”,康生是“五人帮”的第一名。胡耀邦不仅就事论事而且提出了一个深层问题,要求总结“文革”的教训,思考为什么林彪、“四人帮”能在台上十年之久?根本教训是什么问题?讲到康生自己不检讨,毛泽东替康生赔不是时,他认为这是党内生活不正常,是“党内有党,法外有法”的现象。他还讲为了要继续弄清大是大非问题势必要接触到如何评价“文化大革命”和如何全面评价毛主席的问题,认为这是即使想回避也回避不了的事情。叶剑英瞩目于胡耀邦。于光远回忆:叶剑英在中央工作会议上“很信任胡耀邦,要胡耀邦找人起草他在大会的发言稿”。会议后期,华国锋提出要胡耀邦到中央来工作,叶剑英早有此意,立即表示赞同。叶剑英对胡耀邦说,数你年轻了,这两年干得也好,站得住,来中央帮助我们分挑一些担子,我们会支持你的。叶剑英甚至提议胡耀邦当中央副主席,胡耀邦谦虚地说“这怎么可以”,最终未肯接受。在党的十一届三中全会上,胡耀邦被增选为中央政治局委员。紧接着,中央政治局决定胡耀邦任党中央秘书长,主管中央日常工作,并兼中央纪律检查委员会第三书记、中央宣传部部长。

八、理论务虚会

“务虚会议”叶公期,胡总开言大度姿:

理论禁区需突破,是非评价待来时。

在中央工作会议上,因为时间有限,理论问题未能充分展开,所以华国锋在闭幕会上说:“中央政治局同志意见,还是按照叶帅的提议,在党的十一届三中全会之后,专门召开一次理论务虚会,进一步把这个问题解决好。”原来,叶剑英敏锐地看到,思想理论界长期深受“左”倾教条主义的影响,还有许许多多问题不是一两篇文章所能解决的。8月中旬,叶剑英和胡耀邦谈话,说要开一个理论务虚会。9月,叶剑英向华国锋和中央政治局常委提议,把搞理论工作的同志召集到一起,开个务虚会,让大家把不同意见摆出来,在充分民主讨论的基础上,统一认识。1979 年1月18日至4月3日,由叶剑英提议、胡耀邦主持的理论工作务虚会在北京召开。会议第一天胡耀邦作了《理论工作务虚会引言》的著名讲话,他指出:理论工作务虚会的目的,一是“要总结理论宣传战线的基本经验教训”,二是“要研究全党工作重心转移之后理论宣传工作的根本任务”。而为了达到这样的目的,“会议的开法,应当推广三中全会和中央工作会议的那种会风,大家解放思想,开动脑筋,畅所欲言,充分恢复和发扬党内民主和党的实事求是、群众路线、批评和自我批评的优良传统,达到弄清是非,增强整个理论宣传队伍的团结。”胡耀邦认为,“当前理论宣传战线的一个突出问题,是有相当数量的同志思想还处于僵化或半僵化的状态。少数同志甚至掉队了,离开了实事求是的思想路线,设禁区,下禁令,成为解放思想的阻力。我们应当研究一下产生这种现象的症结在哪里?我看一个重要的思想根源就是轻视实践,轻视群众。”会议的最后一天,胡耀邦在闭幕会上又说:“大家希望对这次会议做个评价,我想还是将来让历史来做总结吧。”

九、《八一年春节》

“传统优良好继承”,耀邦索句叶笺诚。

宏图共产欣然叹:“接力华年一代兴”。

1981年1月底,春节即将到来之际,在广州冬休和调研的84高龄的叶剑英接到中共中央总书记胡耀邦传递过来的一个信息:在北京的胡耀邦想到远在广州的叶剑英不能在春节期间和首都群众见面,能否请老人家写点东西在春节发表呢。中央办公厅负责人把胡耀邦的提议转告叶剑英。2月2日,叶剑英致函中办并转胡耀邦,信中说:“要我今年写点东西发表。苦索枯肠,写成一律,用表心怀,即呈审阅。如基本可用,还请修改。谨致革命敬礼!”随信附来了一首热情洋溢的《七律·八一年春节》:“宏观代谢依新陈,接力华年一代兴。万里长江流可断,神州九亿足资源。作风制度陆续改,传统优良好继承。团结全民齐建国,欢呼大地又回春。”2月4日,胡耀邦把叶剑英的诗稿送给人民日报和新华社负责人。新华社当天全文发表了这首诗。第二天,1981年春节,首都和全国各地报纸都在第一版显著位置刊登了这首诗稿。在新春佳节到来之际,诗翁回首往事,瞻望前景,满怀喜悦,唱出了这首响彻云霄的“回春曲”。在新老交替之际,叶剑英以身示范,率先退休让贤。十一届三中全会以后,他一再表示,自己年岁大了,请求中央同意他退休的要求。他是中共领导人中主动请求退休的第一人,为废除领袖人物终身制开创了光辉的范例。1982年5 月26日,叶剑英同中央办公厅负责人谈话中说:“长江后浪推前浪,革命自有后来人。”“办事情是一环扣一环,迈出前一步要想到后一步。我们的今天就是你们的明天。今天,我们向你们交班,明天,你们要向你们的后一代交班。这样一代一代地传下去,我们的祖国就可以实现‘长治久安’,一直到达共产主义。”由胡耀邦催生的《八一年春节》可以说是《八十书怀》、《回梅县老家》的姊妹篇,从“满目青山夕照明”到“万丈霞光值暮时”再到“欢呼大地又回春”,诗翁晚年的思想和艺术境界,的确令人羡慕。本诗发表后在各阶层都产生了广泛的影响。2月24日,邓颖超在中央纪律检查委员会第三次全体会议的讲话中,就以朗诵这首诗作为结尾。

十、十二大

承先启后群英会,“雏凤清于老凤声”。

小李名诗吟好景:千秋大业正年轻。

早在1956年11月,叶剑英写下的《西游杂咏》组诗中,就有“引得春风度玉关,并非杨柳是青年。英雄一代千秋业,敢说前贤愧后生”的诗句,他以历史唯物主义的眼光看到,在无产阶级的千秋大业中,革命的后生将会不断地超过前贤。到了晚年,“新陈代谢”成了叶剑英言谈中的一个关键词。1979年6月28日,叶剑英在参加五届人大第二次会议军队代表团讨论会时的讲话中说到:“有人提议老同志要让位,讲的道理很对,新陈代谢嘛!所以说,在位的老同志还有一个历史任务未完成,就是要‘传帮带’”。1980 年2月党的十一届五中全会,胡耀邦当选中央总书记。会议期间叶剑英在讲话中说:“中央书记处,我考虑就是准备接中央的班的。” “我们老同志都想为党多干些时间,多做些工作,但是年纪不饶人,自然规律不可抗拒,革命事业总有一个交班和接班的问题。”“新陈代谢,这是合乎辩证法的。我们老一辈的同志要很自觉地交好班,要万分热情地帮助他们接好班,让他们能够很好地代替我们这些人。”1982年6月,党的十一届六中全会,胡耀邦被选为中央委员会主席。叶剑英不胜欣慰。9月,党的十二大在组织制度上作了重大改变,规定党中央不设主席副主席,只设总书记。胡耀邦被选为中央总书记。叶剑英“由衷地感到喜悦”,在大会上他引用唐朝诗人李商隐的诗句,勉励后来者居上,挑起重担,奋勇前进:“唐朝诗人李商隐曾经用‘雏凤清于老凤声’的诗句,称赞他的后辈的诗才。意思是说,后来者居上,年轻的会超过年老的。可以说,这是历史发展和社会进步的一个基本规律。”

叶剑英和胡耀邦在党的十二大主席台上交谈

十一、叶帅逝世

九旬老帅驾归天,恰遇长征五十年。

胡总沉悲传噩耗,会中肃立默哀先。

叶剑英晚年患上“帕金森氏病”,行走困难,但仍一直带病工作。“身欲奋飞兮病在床”。唐代诗人杜甫的这句诗,叶剑英在谈话及文章中多次引用,表现了叶剑英不甘因病魔侵蚀而被夺去工作的心情。党中央对他疾病的治疗极为关注。从1986年10月13日开始,叶剑英的病情出现明显恶化的迹象。胡耀邦得悉这一情况,立刻赶到病房探望。10月22日凌晨。病房和大厅里笼罩着一种凝重不安的气氛。1时16分,监视叶剑英病情的心电图机显示器上的波峰突然消失。一颗伟大的心脏停止了跳动。当天下午胡耀邦在中央召开的纪念长征胜利五十周年大会上,首先宣布了叶剑英逝世的噩耗。与会人员全体起立,为这位著名领导人的去世默哀。10月29日,叶剑英追悼会在人民大会堂隆重举行。邓小平主持追悼会。胡耀邦致悼词。悼词高度评价了叶剑英光辉的一生,回顾了叶剑英的丰功伟绩,特别是在革命转折关头所作出的重大贡献,赞扬了他的崇高品德和优良作风。

十二、胡耀邦遽逝

国光遽逝国人哀,十里长街送葬来。

往事尘烟听感慨:儒参如在史新裁。

胡耀邦遽然去世,举国哀痛。胡耀邦字国光,生于1915年,与叶剑英相差十八岁,是接近于两代人的年龄。胡耀邦于叶剑英追悼会致悼词后两个多月,1987年1月10日至15日,在中央顾问委员会副主任薄一波主持的“民主生活会”上受到批判,胡耀邦向中央政治局提出辞去中央总书记职务的请求。1月16日,中央政治局常委、中央顾问委员会主任、中央军委主席邓小平主持中央政治局扩大会议,同意接受胡耀邦辞去中央总书记的请求。两年后,1989年4月8日,胡耀邦在中央政治局会议上心脏病突发。4月15日去世,享年74岁。胡耀邦去世前半年左右,1988年深秋,一位同志去看望胡耀邦。谈到离开总书记职位时,胡耀邦感慨地说:“当时叶帅不在了,老帅讲一句,可能我不是那样子了。”

主要征引资料:

1、中共中央文献研究室编:《三中全会以来重要文献汇编》,人民出版社1982年版。

2、于光远:《我亲历的那次历史转折:十一届三中全会的台前幕后》,中央编译出版社1998年11月版。

3、胡德平:《政治上终身受益的生命基因——耀邦同志对改革事业的认识论和方法论(之一)》,《学习时报》2011年4 月25日。

4、严如平:《叶帅在逆境中扶助胡耀邦》,《炎黄春秋》2003年第11期。

5、史义军:《胡耀邦一份手稿的来历》,《党史博览》2005年第11期。

6、叶永烈:《胡克实自述:文革中的团中央》,《炎黄春秋》2005年第8期。

7、沈宝祥:《胡耀邦的“隆中三策”略考》,《学习时报》2006年4月3日。

8、张树军、齐生主编:《中国共产党八十年重大会议实录》,湖南人民出版社2001年版。

9、沈宝祥:《转折关头的叶剑英与胡耀邦》,《广东党史》2004年第6期。

10、沈宝祥:《胡耀邦发动和组织真理标准问题讨论纪实》,《炎黄春秋》2005年第4期。

11、胡德平:《倡导民主法制,反对封建主义——重温叶剑英三十年前讲话》,《南方周末》2008年10月2日。

12、 《叶剑英选集》,人民出版社1996年版。