基于PSCAD的闪变源定位数字仿真

吴瑾樱陈锦植苏文博

(1. 福州大学电气工程与自动化学院,福州 350116;2. 国网福建省电力有限公司宁德供电公司,福建 宁德 352000)

基于PSCAD的闪变源定位数字仿真

吴瑾樱1陈锦植2苏文博1

(1. 福州大学电气工程与自动化学院,福州350116;2. 国网福建省电力有限公司宁德供电公司,福建 宁德352000)

摘要闪变污染会降低电网的电能质量,因此定位电力系统中的闪变源,划分电力系统中系统侧与用户侧的闪变水平十分必要。本文介绍间谐波有功功率流向、危害评估的基本原理,以及其它识别闪变的工程方法,以PSCAD为平台搭建仿真模型,结合Matlab编程实现电网中的闪变源定位。对各种定位方法的结果及各自的特点进行对比分析,总结出这些方法在不同工况下各自的优势和劣势。

关键词:电能质量;闪变;间谐波;闪变功率;定位

电能是一种能源形态的特殊商品,在安全经济的基础上要保证质量[1]。配网中的非线性负荷是导致电能质量污染的主要因素,电能质量恶化不仅影响系统运行,也会影响用户生产,所以,一旦闪变发生,首先要搜索污染负荷,确定它在网络中的位置。

闪变是人眼对照度的视觉反映,长时间闪变影响人的正常工作和生活,而且会进一步引起电网更大范围的电压质量问题[2]。闪变仪检测到的是公共连接点的电压闪变强度,这是背景干扰与多个负荷共同作用的结果,单纯检测电压闪变不能直接判断闪变干扰的来源[3]。因此通过公共连接点的测量,寻找出准确、实用的对配电网闪变源定位的方法,并确定公共连接点闪变污染责任的指标具有重要意义。

本文重点分析了有功功率流向法和注入水平评估法的基本原理,并介绍了其他闪变源识别的方法。利用PSCAD仿真软件建立波动负荷仿真模型,通过Matlab计算波动功率和注入水平指标,比较各结果的符号或大小进行全网闪变源定位。最后以IEEE-33节点系统模型中接入波动负荷为例,结合两种方法进行定位,验证了各方法的有效性和存在的局限。

1 基本原理

1.1有功功率识别闪变源

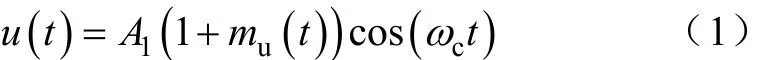

闪变的数学模型通常是用幅值调制的形式给出

式中,mu(t)、mi(t)分别为电压、电流调幅波信号;A、ωc为工频幅值和角频率。

若电网中出现关于50Hz对称的成对的间谐波,可以通过计算间谐波功率的符号在整个电网中搜寻干扰源的位置。

间谐波有功功率定义[4]:

式中,θuh为间谐波电压相量的相角,θih为间谐波电流相量的相角。

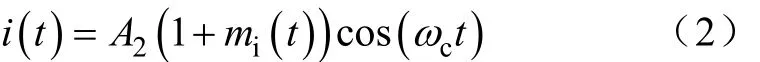

同时,文献[5]中给出了闪变功率的定义式:

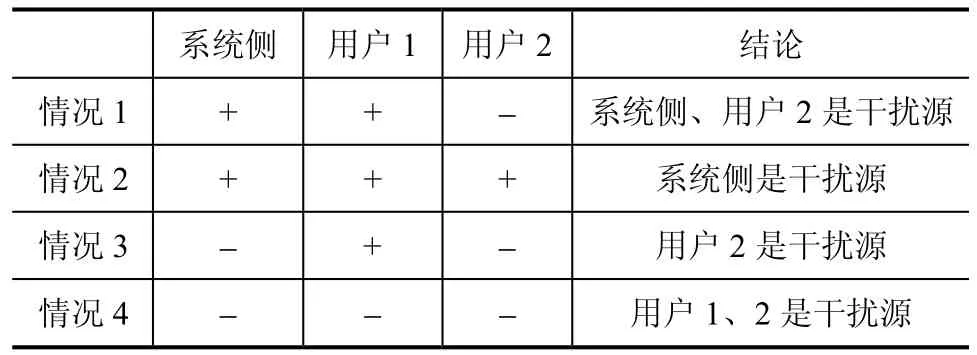

间谐波有功或者闪变功率流向的参考方向如图1所示,功率流向的判据见表1。

图1 基波功率参考方向

表1 试样说明

1.2电压电流比率法

普通负荷在运行过程中电压和电流均保持正弦,闪变干扰使得波形畸变,通过变化的电压与电流之间的寻找数学关系,也可以定性分析是否存在闪变,判断来源。

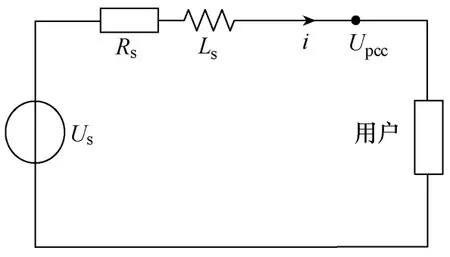

图2 等效电路

由图2电路知识可知,Z1不变时,PCC处的电压随着Z2的增大而增大,流过PCC的电流也减小;Z2不变时,PCC处的电压随着Z1的增大而增大,而此时流过PCC 的电流减小。

在PCC点处计算电压电流有效值序列Upcc(k)、Ipcc(k),并进一步按式(5)进行计算。

式中,k=0,1,2,…,n。若式(5)计算结果大于0,则系统侧为主要干扰源;反之,则用户侧为干扰源。

1.3电压电流相关系数法

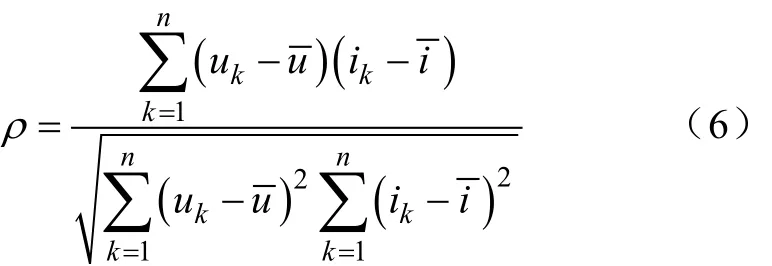

对于电压电流信号,可通过用户电压电流测量数据计算关联系数判断是否发生闪变——若发生闪变,则其相关系数很低[6],相关系数计算式为

式中,uk、ik分别为信号u和i的采样值(k=1,2,…,n)。和i分别为uk、ik的数学期望值。

1.4闪变干扰用户危害评估

干扰用户的闪变危害评估以公共连接点的电压、电流测量参数为观测数据,评估单个用户可能对电网电能质量造成的影响[7]。

图3 评估场景

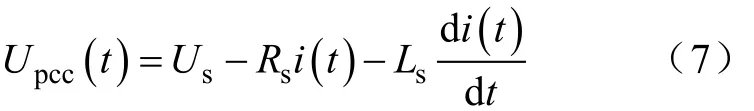

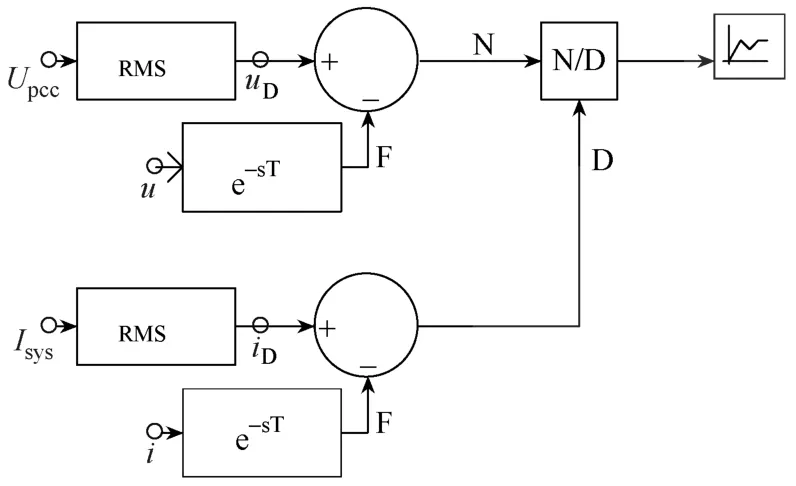

利用动态相量法将时域信号转化为相量的形式,可以避免微分方程的繁琐计算。对式(7)先后以工频、闪变频率为基频计算一阶动态相量[8],得到:

IEC 61000-4-15[9]标准提供了对应瞬时闪变视感度S(t)=1的正弦电压波动值。因此从式(8)可计算各个用户单独接入系统造成的危害值,逐个比较危害值的大小,可以对配网的干扰源进行定位。

2 闪变源定位的数字仿真

PSCAD是电力系统中广泛应用的电磁暂态仿真软件,能够求解大型电力系统暂态过程。本文利用PSCAD搭建含闪变干扰负荷的简单电力系统,并监测PCC点的电压、电流数据,实现闪变源的定位。对于较为复杂的数值计算,如闪变注入水平评估所用的动态相量法,则采用Matlab实现。

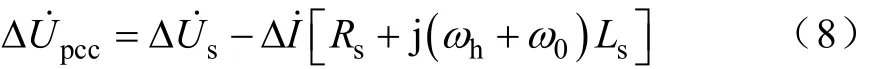

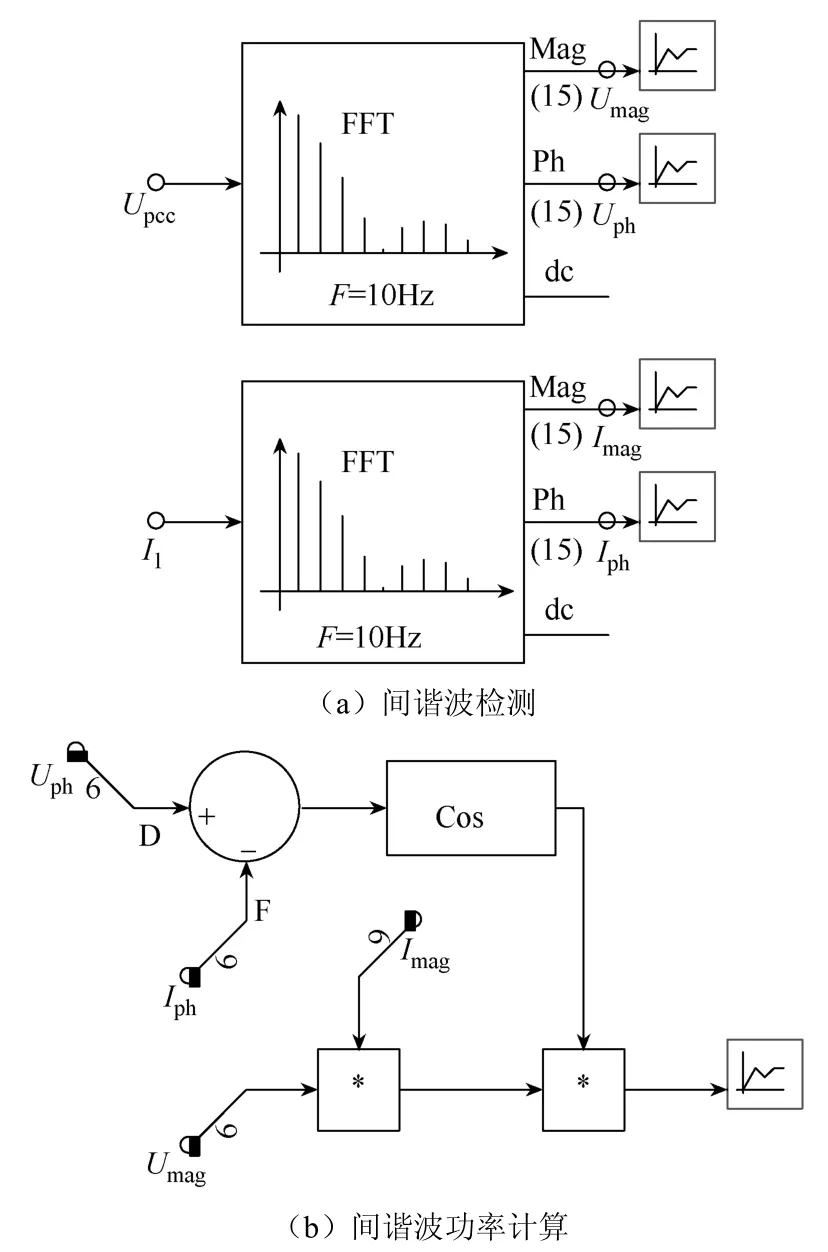

2.1检测元件建模

在PSCAD中建立基于间谐波功率的闪变源识别方法的检测模型,如图4所示。该检测模型分为两部分实现:第一部分实现间谐波检测,如图4(a)所示,通过FFT元件实现,分析检测结果,选择含量最大的间谐波频率作为计算间谐波功率的频率;第二部分实现间谐波功率计算,如图4(b)所示,从第一部分的检测结果中取得间谐波电压、电流的幅值和相角计算间谐波功率。该检测模型需要对每一条支路计算其间谐波功率,比较其大小,大的为闪变源支路。

图4 基于间谐波功率的闪变源识别方法

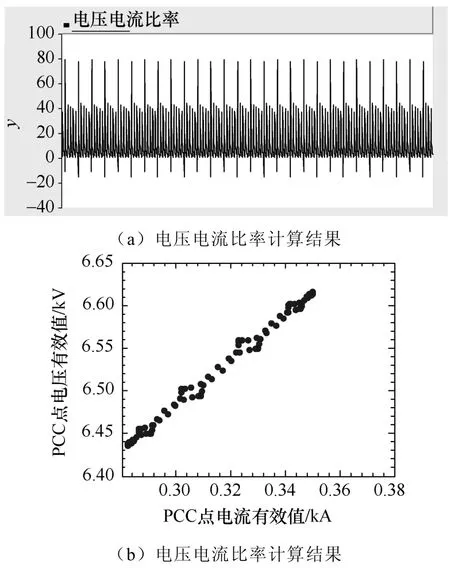

在PSCAD中建立电压电流比率法的检测模型,如图5所示。该模型首先计算电压、电流的有效值,此后利用延时元件计算电压(或电流)信号在一定时间间隔内的变化量,结果为一序列数值点,然后将电压的变化量除以电流的变化量,结果即为电压关于电流的变化率。若变化率大于0,则电压随着电流的增大而增大,反之,则电压随着电流的增大而减小。对每一条支路的电压、电流监测数据都进行计算,对照表1分析计算结果,即可实现闪变源的定位。

图5 电压电流比率法检测模型

由于电压电流相关系数法和闪变干扰用户危害评估的方法需要进行较为复杂的数值计算,因为本文利用Matlab软件实现其计算过程。

2.2简单工况

在PSCAD软件中搭建10kV简单供电系统,如图6所示。系统侧等效为受控电压源和系统阻抗的并联,通过改变频率和幅值可以模拟系统侧产生的背景干扰。用户侧建模时,恒定负荷可以等效为串联阻抗的形式,而对于具有波动性的负荷,可以用时变电阻和时变电感来模拟。系统参数如下。

系统短路容量:200MVA;

电压源:Usrms=10×(1+0.002cos(2πfst));

1号负荷功率:S1=3×(1+0.1cos(2πf1t));

2号负荷功率:S2=2×(1+0.1cos(2πf2t));

功率因数:0.85。

其中,系统电压和1、2号负荷均含有波动分量,其波动频率分别为fs、f1、f2。系统监测量为PCC点的电压和各条支路的电流,通过电压、电流监测量可以计算波动功率和比率,也可以检测负荷模型的r(t)和l(t),并结合系统额定电压、短路容量计算用户的干扰评估指标。

图6 仿真模型

仿真时,通过改变fs、f1、f2的值,可以模拟闪变干扰源在不同位置上的运行工况,包括是否含有背景干扰以及改变闪变源的位置等。本文设置了以下4种运行工况:

算例1:干扰全部来自系统侧,fs=5Hz,f1=0Hz,f2=0Hz。算例2:干扰来自负荷1,fs=f2=0Hz,f1=10Hz。算例3:干扰同时来自负荷1和负荷2,fs=0Hz,f1=f2=10Hz。

算例4:干扰来自系统和负荷2,fs=10Hz,f1= 0Hz,f2=10Hz。

2.3IEEE-33节点算例

在PSCAD中对图7所示的IEEE-33节点配电网标准测试系统进行仿真。

图7 IEEE-33节点配电网

设定l1、l2为节点7、19接入的两个波动负荷,如图7所示。其中,线路l1流过的功率大小为:Sl1=10×(1+0.1cos(2πfl1t));线路l2流过的功率大小:Sl2=10×(1+0.1cos(2πfl2t)),根据监测数据进行闪变源定位。

3 仿真结果分析

3.1简单工况的定位仿真分析

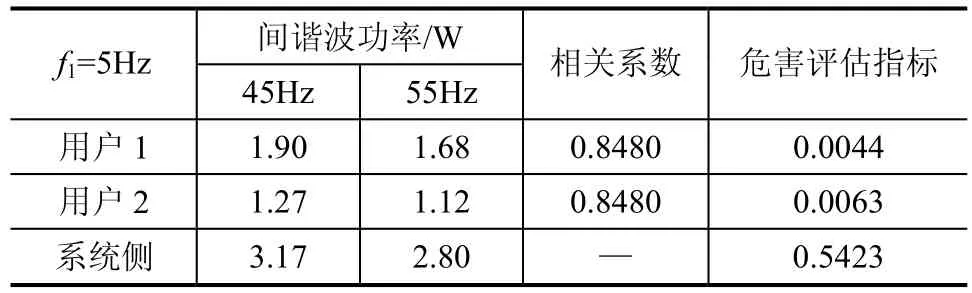

算例1:fs=5Hz,f1=0Hz,f2=0Hz,此时干扰全部来自系统侧。计算结果如表2、图8(a)、图8(b)。

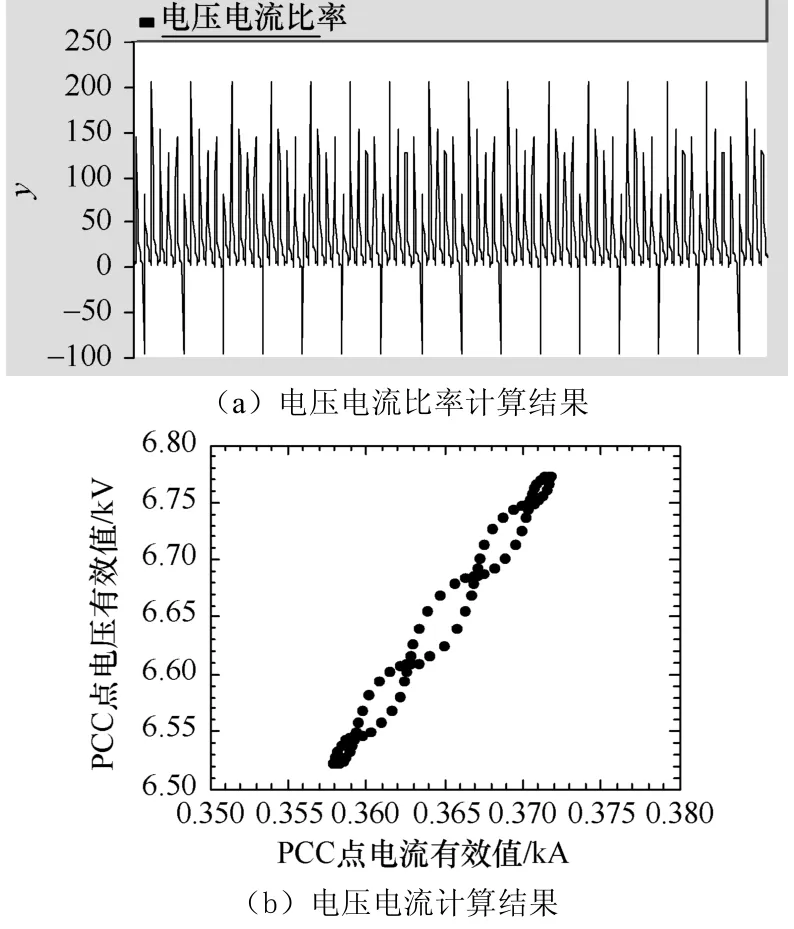

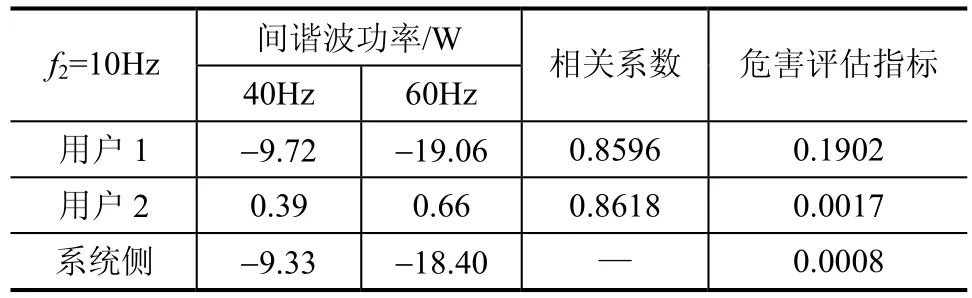

算例2:fs=f2=0Hz,f1=10Hz计算结果如表3和图9(a)、图9(b)。

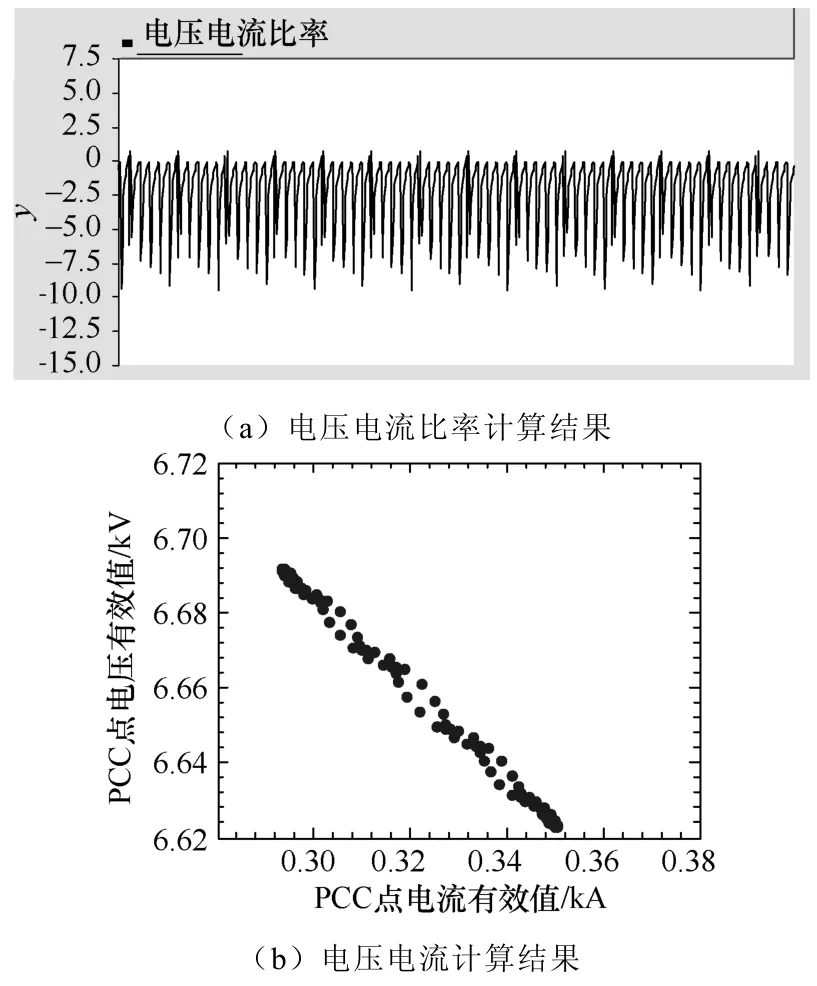

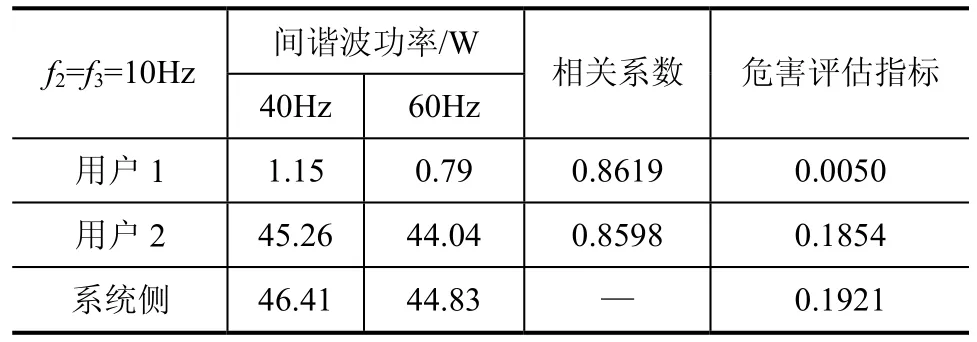

算例3:fs=0Hz,f1=f2=10Hz,计算结果如表4和图10(a)、图10(b)所示。

表2 计算结果

图8 比率法计算结果

表3 计算结果

图9 比率法计算结果

表4 计算结果

图10 比率法计算结果

算例4:fs=10Hz,f1=0Hz,f2=10Hz,计算结果如表5和图11(a)、图11(b)所示。

表5 计算结果

以上分别列出了采用4种方法进行闪变源定位的分析计算结果。以算例1为例说明:从表2可以看出,成对的间谐波功率的符号全为正,由此可以得出系统侧存在闪变源。PSCAD计算得到的电压电流比率计算结果如图8(a)所示,可以看出大部分的比率值大于0,在部分点上存在比率值小于0情况,“电压有效值-电流有效值”曲线如图8(b)所示,观察该曲线发现在部分点上存在电压随着电流增大而减小的情况,与PSCAD所得结果一致。但两幅图上,电压和电流有效值的变化趋势是电压随着电流的增大而增大,据此可以得出系统侧存在闪变干扰的结论。表2中,危害指标系统侧远大于负荷侧,即系统侧存在闪变源。

图11 比率法计算结果

3种方法显示的干扰源和实际设置一致,从而验证了各种方法用来定位的有效性。电压电流的相关性可以作为补充判据。算例4中可以发现,若系统侧和负荷侧同时存在同样频率的干扰,功率流反映出二者“中和”后的结果。危害指标反映出各个用户和系统的危害值,哪条出线侧的危害值大,就沿着该出线继续评估。但是从表中也能看见,由于电流之间的关联性,危害评估值会把恒定负荷判定为轻微干扰。电压电流的比率结果在单频率干扰下可以判断是来于系统侧还是负荷侧。对于多干扰源存在,只能得到干扰相互综合后的主导干扰源位置。

3.2IEEE-33节点系统定位分析

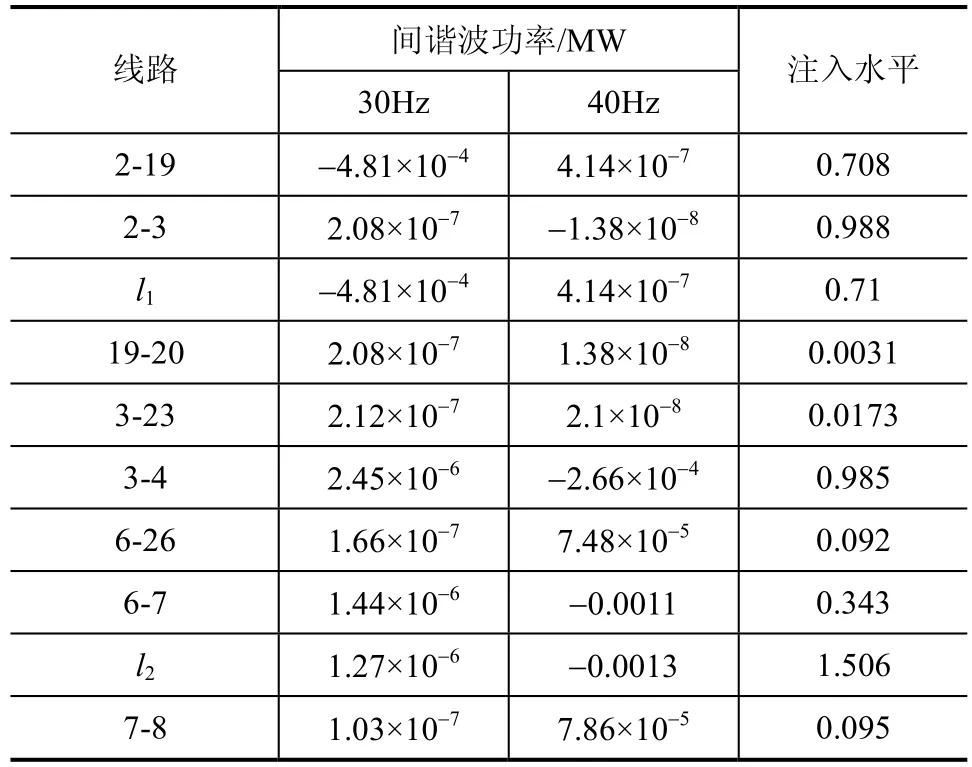

当波动频率fl1=10Hz,fl2=20Hz时,仿真结果见表6。

表6 计算结果

在IEEE-33节点模型中,从表6可以看出,20Hz调幅波所对应频率成分的间谐波功率在线路2-19及l1均为负,因此可以判定l1为20Hz调幅波的闪变干扰源支路,同理,l2为10Hz调幅波的闪变干扰源支路。闪变注入水平的计算结果发现,2号节点的两条出线侧存在闪变干扰,比较注入水平沿出线继续寻找干扰源,在19号节点上发现l1闪变干扰最为严重,但是线路19-20也被判定存在轻微干扰,从定位结果来看,两种方法在结果上与PSCAD仿真实验所提供的情况相吻合,由此也验证了以上闪变干扰源定位方法的可行性。

4 结论

本文介绍了目前闪变源定位和识别的工程方法。根据间谐波功率与基波功率的流向关系来判断闪变源的位置,通过注入水平评估来比较各个出线侧的闪变情况,从而实现定位。通过数字仿真在PSCAD中建立含有闪变干扰情况的配电网,基于Matlab软件编写闪变源定位的分析程序,通过仿真实验来验证以上所提方法的正确性和存在的问题。

参考文献

[1] 肖湘宁, 徐永海. 电能质量问题剖析[J]. 电网技术, 2001, 25(3): 66-69.

[2] 肖湘宁. 电能质量分析与控制[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010.

[3] 邵振国, 吴丹岳, 薛禹胜. 闪变干扰源定位研究中的若干问题[J]. 高电压技术, 2009, 35(7): 1595-1599.

[4] 王建勋, 刘会金. 间谐波闪变效应计算及闪变源识别方法[J]. 电力系统自动化, 2011, 35(12): 52-58, 75.

[5] Axelberg P, Bollen M, Gu I. Trace of flicker sources by using the quantity of flicker power[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2008, 23(1): 465-471.

[6] 齐勇, 江亚群, 黄纯, 等. 谐波源和闪变源的识别算法[J]. 电力自动化设备, 2011, 31(11): 60-63, 68.

[7] 邵振国, 吴丹岳, 林焱. 波动负荷的闪变危害评估[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(14): 36-40.

[8] 苏清梅, 张嫣, 邵振国. 基于波动模型及虚拟场景评价的闪变污染用户危害评估[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(23): 97-102.

[9] IEC 61000-4-15. Testing and measurement techniques: flickermeter—functional and design specifications[S].

吴瑾樱(1991-),女,福建省三明市人,硕士研究生,研究方向为电能质量。

Digital Simulation of Flicker Source Location Using PSCAD

Wu Jinying1Chen Jinzhi2Su Wenbo1

(1. College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, Fuzhou350116;2. Electric Power Bureau of Ningde, Ningde, Fujian352000)

Abstract Flicker disturbance will reduce the power quality, therefore it is quite necessary to locate the flicker source and divide the flicker responsibility from customer and supplier. Firstly, this paper introduces the basic theory about the power-direction method, the injection level assessment method and other methods for identifying the flicker source. Then, simulation of flicker source localization with PSCAD was carried on combining with Matlab programming. Finally, the characteristics of different methods are analyzed with comparison of their corresponding simulation results and their advantages and disadvantages under different conditions are pointed out.

Keywords:power quality; flicker; interharmonics; flicker power; localization

作者简介