巧用创新渡难关—— 新四军军事工业回忆

■ 马晓荣

巧用创新渡难关—— 新四军军事工业回忆

■ 马晓荣

1943年到1945年,抗日战争,不断取得胜利。前线对弹药的需求不但数量大,要求也高了,除缴获敌伪大批武器弹药经过及时修理,运到部队使用外,用黑火药的炮弹已远远不能适应前线的要求。于是我们将生产的八二、六〇两种炮弹改装成梯恩梯炸药。梯恩梯炸药威力大。但当时华东地区没有一家军工厂能生产它,怎么办?全班同志研究决定,将缴获来的日本、美国、蒋介石制造的迫击炮哑弹拆卸,掏出弹体内的炸药,装在我们自己造的迫击炮弹体内,送往前方消灭敌人。

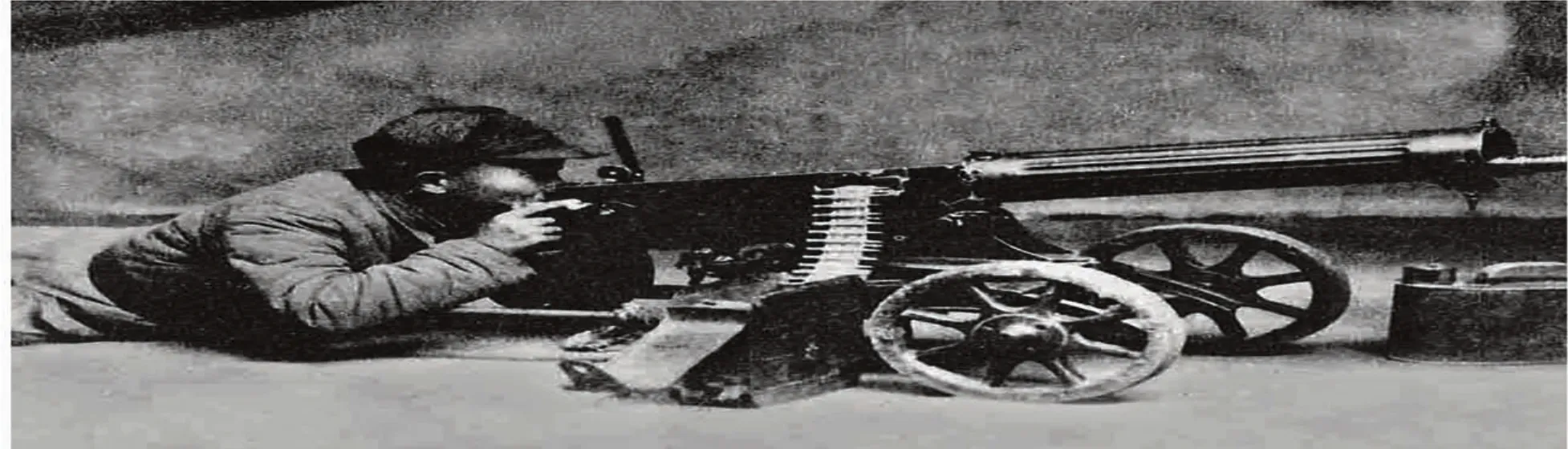

抗日战争时期,新四军部队使用的手榴弹和迫击炮弹,一部分来自缴获的敌伪“洋弹”,其余全靠我们解放区兵工生产来供应。

制药班的大名上了《拂晓报》

在当时极端困难的情况下,我们既没有化工厂,也没有设备和技术人员,搞不出“洋炸药”,就用简陋设备,土法上马,研制土炸药(黑火药),师部从前线调来十几名战士,我们的制药班便这样成立了。俗话说:一硝、二磺、三木炭,但实际制造火药并不那么简单。我们用老百姓烧饭用的大铁锅,加入半锅水,然后将土硝放入锅内,将水烧开,使硝溶化在水中,土硝里面的杂物漂浮在水的上面,再用牛皮胶制成胶水,倒在锅内,搅拌后使沉在锅底的杂物浮上来,再用铁勺弄出,这样反复多次,锅内的硝水溶液便清净了。接着在地上铺上一层较厚的干燥草木灰,上面再铺上一块白细布,将盆内已结晶的块硝放在白布上进行吸湿。以此反复2—3次后,就制成纯净的硝。

木炭是用淮北地区生长的柳烧制而成的,后来由于柳树来源逐渐稀缺,我们就用麻秸、秆,放在柴油空桶内用密封方法烧成炭,质量比柳炭还好。

加上采购来的硫磺,我们就开始配制“一硝、二磺、三木炭”的黑火药了。

混合时,我们先将纯硝用水溶化,然后将硫磺放入锅内进行搅拌,接着将麻秸秆炭投入,吸干后再准备碾压。

碾压后晒干的黑火药有粉、有粒、有块,燃烧很不均匀,我们又从老百姓家借来一只筛子筛,直到制成均匀的药粉粒子。

为了消除粒子比粉子多,粘结不牢固,放长了容易返潮这一缺点,我们用牛皮胶溶液与酒精混合,含在嘴里,喷洒在药粉上,滚成粒子。这种粒子不但粘结牢固,而且不易返潮。时间一长,许多同志嘴都被酒精烧坏了,大伙还是抢着干。

经过一段时间的艰苦奋斗,终于、把较合格的黑药粒子制造出来子。前线战士反映说:粒子药包好距离稳定。

为了表彰这一土方法上马的成果,我们指导员王少群同志特为制药班写了一篇稿子,投往新四军四师和淮北地区的《拂晓报》社。几天之后,《拂晓报》以头条刊载了我们制药班的事迹。消息传开后,同志们都十分高兴,赞扬说:“制药班,干得好,大名上了《拂晓报》”!

旧电影胶片制成发射药

利用废电影片制成炮弹发射药,是国内外罕见的事。这是我们新四军兵工厂的“土特产”。

当年我军生产的60和82迫击炮弹,黑火药发射药包缺点很多,如发射距离较近,命中率不高,特别是炮膛内残渣较多,发射几天后,弹体就不能进膛,影响继续发射。当时前线炮手编制了一套顺口溜说:“八二炮真奇妙,打不响往外倒,倒不好,连人带炮全报销”。

1943年秋的一天,新四军军工处长李仲麟拿了两个乒乓球来到装弹班,对我们班长吴祥真说:“前线炮兵对黑火药发射药包意见较多,打了二、三炮就要停下来擦炮管,贻误了战机,要求我们尽快解决”,他又指着手中的乒乓球说:“这玩意儿的原料是硝化纤维,估计可以代替无烟药,你们做些试验,要用实际行动支援前线打胜仗”,我们听后很受启发,于是就你一言我一语地议论开了,有的同志提出:“废电影片也属于硝化棉类,量多,价格也便宜,比乒乓球还好加工。”李仲麟处长集中大家意见后,派了他的警卫员到大王庄师部所在地取来了约半卷电影片,在一无设备,二无原料、三无技术人员的困难条件下,通过地下党的关系,将一批废电影片子从敌占区搞出来,然后设法穿过敌人封锁线,运到后方工厂。试制工作就这样开始了。

试制初期,我们用剪刀将废电影片剪成条、块,用火烧,燃速很慢,有时还点不着火,片子都烧卷起来,无法制成发射药。经大家研究才知道电影片寿面上涂了一层胶,还涂有氧化银,它是燃烧速度慢或烧不着的主要原因。症结找到了,我们用一只大铁锅,架在土灶上,锅里放一些石碱,将卷好的废影片一煮,表面上的胶全部泡起来后,接着拿旧布擦,晒干后,便基本达到要求了。

脱去胶的影片,要搞成粉末,又是第二个难题。我们在李仲麟处长指导下,请车工班替我们做了一台很象现在的轧面条机一样的设备,把煮好晒干的片子卷成长长的罗纹状,放在两个铁滚子中间,用人力摇动进行挤压,在挤压时,温度不断提高,片子经常发生燃烧现象。我们将它放在水里泡一下,再上碾子挤压,连续挤压3-4次,片子基本上被挤压碎了。

没有任何烘干设备,我们就晴天用太阳晒,阴天用土火炕烤。开始时,由于温度掌握不好,辛辛苦苦挤压出的碎影片常被烧毁,看了真心疼。后来我们掌握了温度,烧的现象也就杜绝了。

几经反复和试验,废电影片粉末发射药终于搞出来了,它的诞生,凝聚了我们大量的心血和汗水。到了1947年底,我们华中地区生产的六O和八二迫击炮弹,除了弹体尾管使用黑火药外,其发射药包不少是废电影片子制成的。前线的迫击炮手使用后又编了一套顺口溜:“新式药包呱呱叫,连续发射效率高,不用擦,不用倒,炸得人乱糟槽”。

开水煮“炸弹”

1943年到1945年,抗日战争,不断取得胜利。前线对弹药的需求不但数量大,要求也高了,除缴获敌伪大批武器弹药经过及时修理,运到部队使用外,用黑火药的炮弹已远远不能适应前线的要求。于是我们将生产的八二、六〇两种炮弹改装成梯恩梯炸药。梯恩梯炸药威力大。但当时华东地区没有一家军工厂能生产它,怎么办?全班同志研究决定,将缴获来的日本、美国、蒋介石制造的迫击炮哑弹拆卸,掏出弹体内的炸药,装在我们自己造的迫击炮弹体内,送往前方消灭敌人。

要将哑弹体内的炸药掏出来,不那么容易,弄得不好,就会爆炸造成伤亡,因此危险性较大。

在没有任何防护设备,又缺少拆卸工具的情况下,凭着对人民解放事业的一片忠心,我们开始了这项工作。

先将弹头上的哑弹引信逐一轻轻拆卸下来进行销毁,再用铁针一点一点向里挖,有的弹体好挖,有的则非常困难。特别是碰上梯恩梯溶解铸装型的,就更麻烦,必须用木锤子打碎。

我们计算了一下,装一百发自造八二迫击炮弹,需用梯恩梯炸药30公斤,如果拆美国造的八一迫击炮弹需110发,拆日本九O迫击炮弹需75发,3个人每天各干11-13小时,才挖2-3发炮弹,不但口中奇苦,而且累得饭也不想吃。

显然这种拆卸方法不但危险性大,而且进度慢,远远满足不了战斗时期的要求。大家万分焦急,在讨论这个问题时,张玉兰、吴金铜两位同志提出让炸弹下锅煮,用开水将炸药煮出来。这真是一个新鲜、大胆的设想。试验时我们用一只空柴油桶劈成两半,用土砖砌了一个与半边桶长度相近的土灶,将桶放在灶上,周围用黄泥密封防止火喷出,桶内放入半桶水,烧开,再将已拆去哑弹引信的炮弹放下去。不久,弹体内炸药逐渐溶解,从弹体口部流入水中,象厚厚一层麻油漂浮在水面上,我们用勺子将它轻轻地舀到铁皮桶内,使它逐渐冷却结晶。开水煮弹终于试验成功了,大家高兴得跳起来!这种方法脱药,不但安全,而且速度也较快,不但能脱小口径炮弹,而且还能脱飞机投下来的大炸弹。这种方法我们用了很久,到渡江胜利后还使用过。

高大娘家的驴死了

用水煮弹从弹体内脱药虽然速度快,数量多,比较安全,但是脱出来的炸药不能马上使用,因为重新结晶后不但药块大,而且其中含有大量的水份,必须烘干、碾碎才行。

怎么烘干呢?我们想到老百姓家的火炕,决定用来试一试。在炕上砌起一道挡火墙,放一些较平的铁皮,将药块用木锤打碎摊在铁皮上,用柴禾烧炕传热,保持炕上50—60摄氏度,由值班人员经常翻动,经过十多个小时的烘烤,把水份基本上蒸发干了,再将药装麻袋准备碾压。

1947年春,我们厂由江苏转移到山东渤海花家村,我们借用老百姓家碾小米的石头碾子,借用高大娘家一头大毛驴来拉碾子,将脱下烘烤干的块状炸药碾碎、过筛,这道工序非常艰苦,总是药粉飞扬,没有防护用品,呼吸到嘴里苦得很,连饭都不想吃,当时,许多同志身上有跳蚤,床上有臭虫,夜里咬得睡不着觉。而我们制药班和装弹班却没有,原因是我们身上和床上沾的药粉太多、太苦了,连跳蚤和臭虫都不敢来。

有一次,从前方缴获来400多公斤日本造的手投爆雷,我们仍在高大娘家借了驴子碾。第一碾时驴子还好,在碾压第二碾子时,驴子走得很慢,嘴里常向碾墩上擦,估计驴子吸入药粉过多,苦得吃不消了,我就弄一块湿白布,扎在驴嘴上,然后驴子继续拉磨,经过一天时间终于将400多公斤炸药碾好,谁知第二天中午,高大娘找到班长朱进德同志说:“咱家驴子死子”!班长不禁一愣,我们赶到大娘家一看,那头毛驴倒在地上,已经断了气,再仔细一看驴嘴已经发黄,“糟糕”!渤海的老百姓日子苦得很,谁家死了牲口不心痛。我们看大娘很伤心,便连连赔礼道歉。大家分析认为这头驴子,是苦味酸吸入过多中毒致死。决定立即给高大娘送去了5担小米,作为赔偿,使军民关系得到了维护和加强。

(马晓荣根据吴保真回忆整理)