文物中的图像·《西厢记》(之三下)﹁佛殿奇逢」

倪亦斌

伦敦大学学院博士,现为独立学者。研究方向为艺术史,并致力于图像学、中国故事画等专题研究。著有《看图说瓷》、《一百个汉字》(英文版)等

文物中的图像·《西厢记》(之三下)﹁佛殿奇逢」

倪亦斌

伦敦大学学院博士,现为独立学者。

研究方向为艺术史,并致力于图像学、中国故事画等专题研究。著有《看图说瓷》、《一百个汉字》(英文版)等

(接上期)

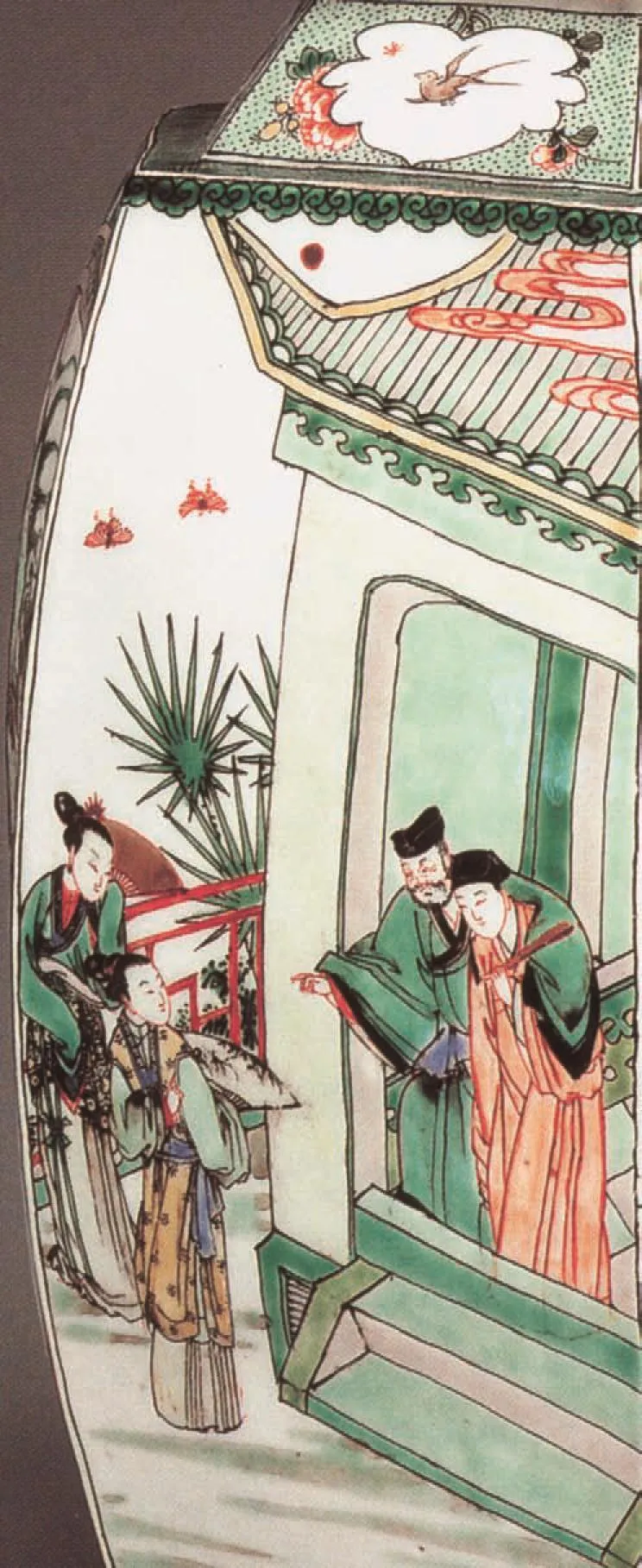

明万历丙辰年(万历四十四年,一六一六年)夏 《北西厢记》二卷之插图“奇逢”木刻版画(合页连式整板镌刻)框高一八・七厘米 宽一三・五厘米序末署“万历丙辰夏日渤海何璧撰”图片转引自周芜编《中国版画史图录》(下),上海人民美术出版社,一九八八年版,页七六〇

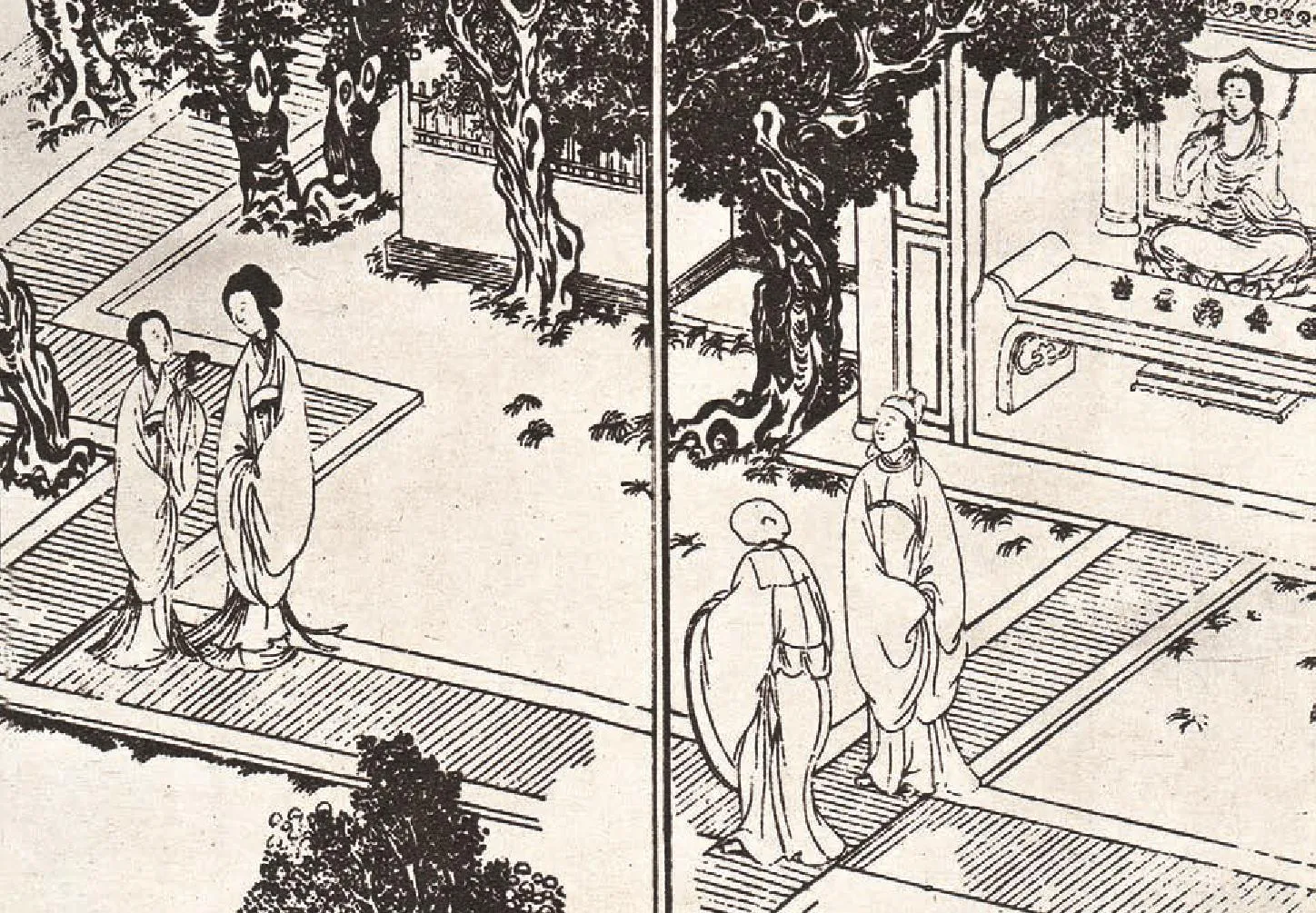

宗法传统社会下最安全的改动

改变继志斋本系列中莺莺回看张生形象的做法不仅出现在二十世纪,早在十七世纪初就有先例。刊行于万历四十四年(一六一六年)的何璧校刻本《北西厢记》被藏书家郑振铎誉为「附图绝精」(郑振铎著《劫中得书记·序》)。其中有「奇逢」图,明显脱胎于起凤馆本插图,视点取在半空俯瞰一个雅致的庭院:老树虬曲、甬道规整、佛像庄严,恰在此地「五百年前风流业冤」狭路相逢。在起凤馆本十字形甬道的基本构图上,何璧本中人物衣衫宽松、肥涨得有点夸张、但同时也凸显了设计者的个人风格。画面中两组人物的位置与起凤馆本中如出一辙,不过姿态动作都更为洒脱。张生与法聪和尚走到佛殿前突然发现了不远处的莺莺,张生惊为天人,不觉脱口而出:「我道是南海水月观音现!」另一方的莺莺,则一改起凤馆本上转脸迎看张生的姿态,变为依然在与一旁的红娘答话,并没有对突如其来的陌生男子的注视做出明显反应。

明万历庚戌年(万历三十八年,一六一〇年)冬 《元本出相北西厢记》之“佛殿奇逢”木刻版画(双面合页)武林起凤馆刊本,汪耕绘图,黄一楷、黄一彬刻中国国家图书馆藏转引自《收藏家》,二〇一一年第十二月号,页五二

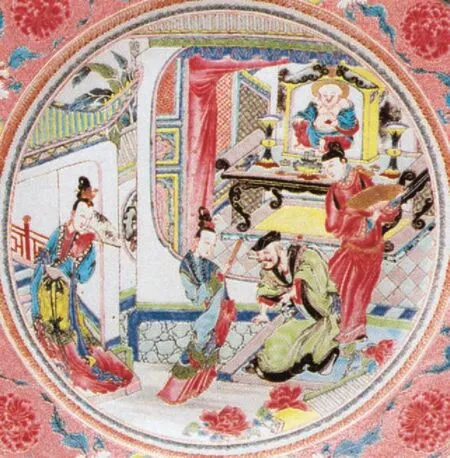

清 隐睿 《西厢记》曲意画之“佛殿奇逢”绢本设色故宫博物院藏

在宗法传统社会中,如此描绘贵族少女莺莺在陌生男人注视之下的反应最为安全,难怪在故宫博物院所藏绢本设色册页上清代专业画家也采用了类似的造型:张生在台阶上忽然注意到了天仙般的莺莺,于是目不转睛地看不够,还伸出左手仿佛在把催促他赶快离开此地的和尚推开。在图左下角的门边,莺莺对附近的陌生人浑然不觉,「他(她)那里尽人调戏亸着香肩,只将花笑捻」(《西厢记·第一本·第一折》),与怀抱纨扇的红娘两人谈兴正浓。画家注重细节,给踏道石阶旁的老树添上了石础四柱式树围,造型典雅实用。

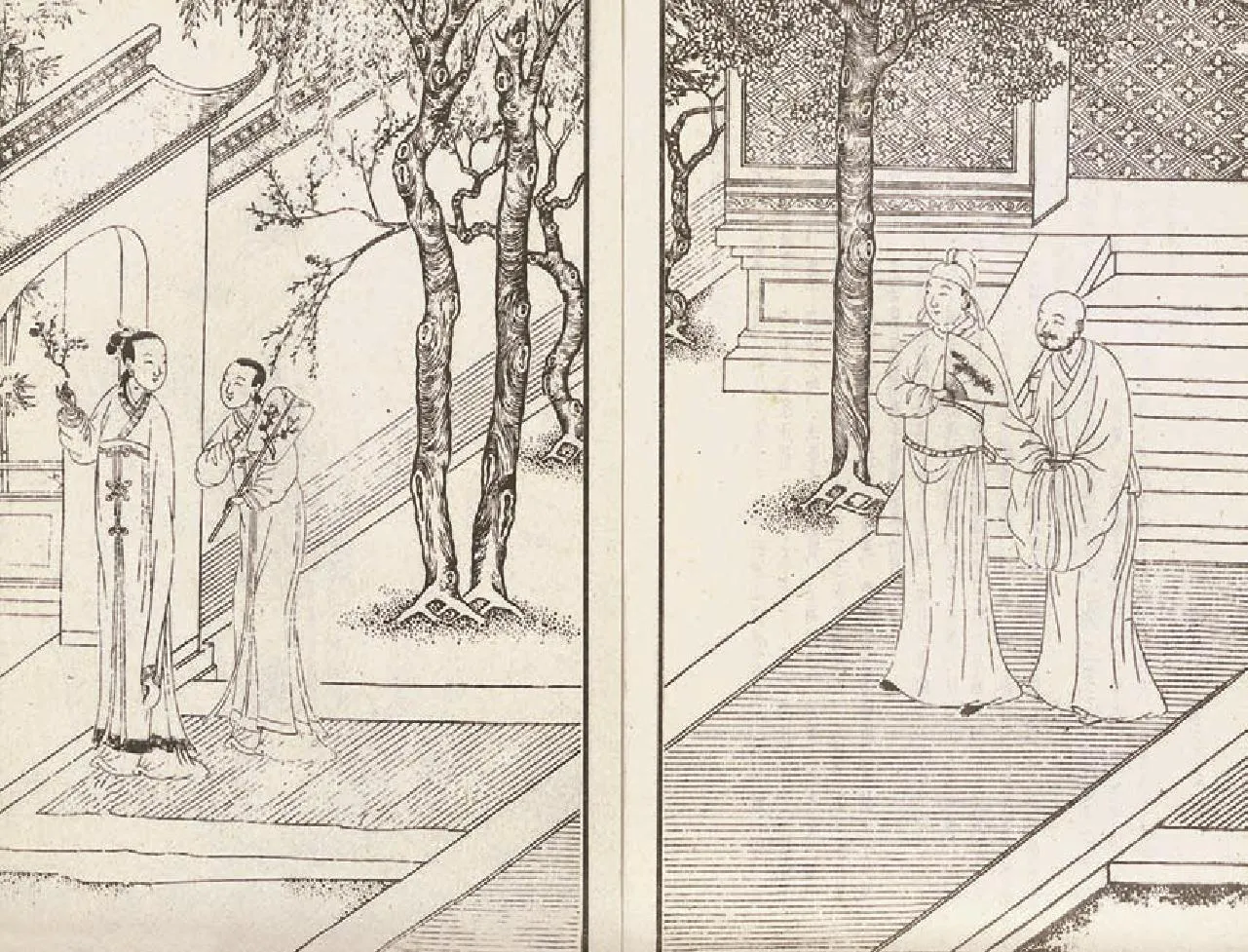

故宫博物院还藏有海上画派宿将任薰所作《西厢记》图册。其中「惊艳」一图,秉承晚明陈洪绶的古雅画风,将通常的白面小生张珙塑造成上窄下丰的伟丈夫,与和尚法聪几近四方的造型对比鲜明。左侧的长脸莺莺别转头昂然离场,倒是丫鬟红娘在回首顾盼。四位人物按照「高—矮—矮—高」的格式沿着左上右下斜角线紧凑地排列,与右上左下由条石铺成的甬道相交,构图形式讲究,而不以甜美的人物造型媚俗,别出机杼,让观者感到现代性的气息。

清 任薰 《西厢记》图册之“惊艳”故宫博物院藏

明万历壬辰年(万历二十年,一五九二年) 《重栔出像音释西厢评林大全》二卷之插图“佛殿奇逢”木刻版画(单面独幅)建阳熊龙峰忠正堂版日本国立公文书馆藏图片转引自周芜、周路、周亮编《日本藏中国古版画珍品》,江苏美术出版社,一九九九年版,页六五

「佛殿奇逢」图像的另一流派

熊龙峰本与刘龙田本

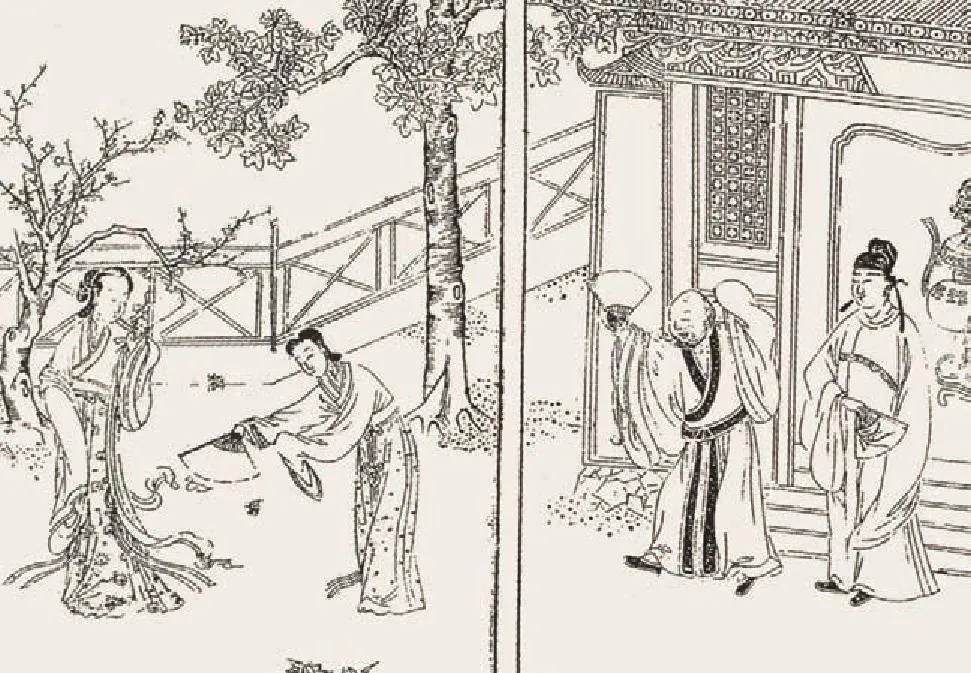

在「佛殿奇逢」故事场景这一图像传统中,以继志斋本插图(参见《紫禁城》二〇一五年第十二期第一二二页图)为代表,图中

莺莺常手捻折枝花,或是回眸看一眼张生,或是佯装与红娘对话,这是一大流派。另有一派以建阳忠正堂本插图为代表,图中莺莺常以扇子遮面。明万历庚寅年(万历十八年,一五九〇年),由建阳熊龙峰的忠正堂刊行了《重栔出像音释西厢评林大全》,其中包括了「佛殿奇逢」这幅插图。画面是单面独幅,人物放大成为近景,背景简略,只留一面墙、一段松枝和掩映在卷云丛中的一角屋脊。构图承袭了弘治本(即金台岳家刊印本,参见《紫禁城》二〇一五年第十二期第一二一页图)的基本格局,分别绘男女两组人物,其中男一号张生在扭着脖子盯看女一号莺莺。不过由于插图为单幅,空间有限,所以由原来的「张生远远瞥见莺莺」的人物关系,变成了两组人物几乎擦肩的邂逅,把张生和莺莺的距离大大拉近了,开创了「佛殿奇逢」故事场景中一个新的图式。熊龙峰本上这个因为独幅狭长的逼仄空间而被迫产生的设计影响了后来的许多「佛殿奇逢」图。

在熊龙峰本插图中,张生头戴深色唐巾,左手持题有诗句的折扇。莺莺梳高髻,头插凤簪,腰悬宫绦,宫绦上打如意结,一派大家闺秀打扮。不过,同之前列举所有木刻版的莺莺形象都不同,在熊龙峰本上首次出现了含羞的莺莺形象。在张生的注视下,莺莺垂目掩口,一旁的红娘不仅像在起凤馆本上手持罗扇,而且还在忙不迭地用罗扇为莺莺遮挡。法聪和尚身穿直缀,腰盘织锦绦,右手拿拂尘,他的头向左侧转,似乎也为莺莺的美貌所惊诧。

后来,刘龙田于一六〇八年(据蒋星煜《西厢记研究与欣赏》,上海人民出版社,二〇〇九年版,页三三二)以闽建书林乔山堂的名义刊行《重刊元本题评音释西厢记》,在其中翻刻了熊龙峰本的全部插图。对照两个本子中的插图,可以看到刘龙田本在总体上与前版相差无几,这样高的近似度按理说只有通过影刻的方式才能达到。也就是说,刘龙田应该是拿了熊龙峰本的书页直接贴在木版上,然后照着图像的线条和块面直接下刀雕版。

熊龙峰本与刘龙田本的细微差异

如果仔细对照,可以见到两个版本之间几处饶有趣味的差异。

例如,在熊龙峰本上,设计者认为人物站立不动,莺莺衣裙右下摆处的飘带顺势微微外飘,同另一侧红娘向外伸展的裙摆构成稳定的金字塔造型。刘龙田本的刻工似乎认为莺莺在后退,所以让她的飘带连同裙下摆因势向内侧弯曲。一般来说,制版所用的写样纸或画样纸和用墨的质量要比用来印刷书页的纸和墨好。质量好的纸所用的纤维比较细腻,在刻印用的木板上贴起来就更加服贴。上等墨的烟料粒子细、所用胶的粘性好,画样纸贴到木板上,除去纸纤维后留在木板上的墨迹就会更加清晰完整。如果用印刷的画页贴到木板上进行覆刻,印刷画页留下的墨迹就不如画样纸留下的那么清楚,这样制作的雕版印出的画页容易显出线条的呆滞以至画面不同于原作,出现违舛。例如,在熊龙峰本图中,带松针的分枝都清清楚楚地长在横陈的树干上。到了刘龙田本图中,横枝上第一个分枝同其连接处没有恰当地着墨,变得游离于主干。

再如,红娘手中的罗扇在熊龙峰本上画有扇骨,历历在目。而在刘龙田本上变成了因为整片木头被剜去而留下的空白。另外,因为是覆刻,墨迹不清的地方就靠刻工自己定夺,这样经常会有「偷工减料」或者胡乱猜测的现象。刘龙田本的刻工因为把莺莺和红娘的眉毛都刻短了,所以同熊龙峰本相比,她们俩的神情看起来更显木讷。在熊龙峰本中,法聪背后的衣褶较为自然凌乱。到了刘龙田本里,和尚的宽腰带下缘有缺损,并出现了有意为之的两组平行斜线和奇怪的形状。在熊龙峰本里,作为背景的白墙墙脚骑缝式砌着四层砖。在刘龙田本里,墙脚的砖少了一层。而且,在熊龙峰本里,右面联语的底脚宽线刚好连上立面的墙脚右侧尽头。而在刘龙田本里,刻工自作主张地在墙脚立面上方刻出一个同墙立面垂直相交的立体块面,破坏了墙立面的整体感。

总之,两个版本之间的许多细微差别都可以用木版印刷的知识来合理解释。

舞台表演中主流意识形态的影响

在熊龙峰版本的「张生遇莺莺」图上,红娘手举着扇子在替莺莺遮挡张生肆无忌惮的盯视目光,莺莺也垂眼提袖掩口露羞涩相。不过,因为设计者没有掌握好在二维平面上表现三维物体的透视法,所以扇子的阻隔效果不甚明显。设计者有意表现这些细节,可能因为受到当时舞台上演员所作的「把轻罗小扇遮羞脸」(《南西厢记·佛殿奇逢》中新增唱词)动作之影响,是为了强调名门淑女在陌生男人面前应该具有的闺范。

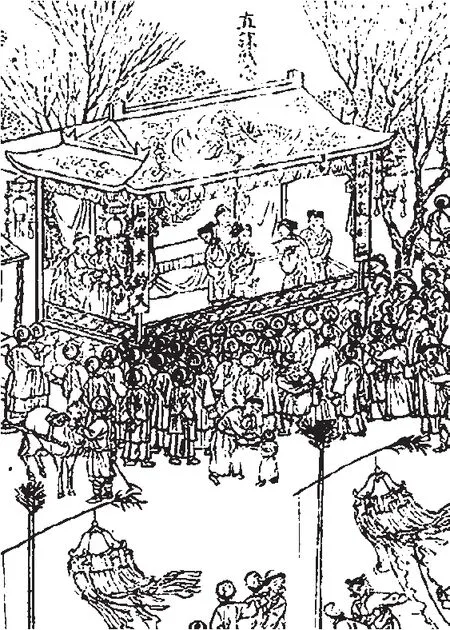

最能够体现主流意识形态影响的「佛殿奇逢」图,要数清代御用画家创作的《万寿盛典图》这个版本。清朝康熙皇帝六十岁寿辰时,于康熙五十二年(一七一三年)在京城举办盛大庆典,在从紫禁城神武门、景山到西郊数十里的长街上,沿街一路搭建彩廊、经棚、戏台,到处人声鼎沸、鼓钹震耳。与此同时,朝廷指派画家王原祁、冷枚等根据庆典的场景制作《万寿盛典图》,实录空前的太平盛世。《万寿盛典图》有几个版本传世,包括宋骏业、王原祁、冷枚等合作的工笔设色写实长卷,武英殿木刻版《万寿盛典初集·万寿盛典图》,以及传由冷枚手绘的纸本水墨长卷。图中如实描绘了各地来京献演所搭的戏台,上演各色贺寿吉庆戏文。殊为难得的是,其中有一台折子戏可以确认演的就是《西厢记》中的「佛殿奇逢」—戏台上搭起了庄重的单檐九脊歇山顶,上方直行书写「直隶戏台」字样,台上丝弦悠扬、台下人头攒动。只见张生头戴飘飘巾,手持折扇,站在顶着黑色僧伽帽的法聪和尚旁边,正伸长着脖子贪看莺莺。而站在舞台另一边的莺莺则正如李日华在《南西厢》中添加唱词所描绘的,在用扇子「遮羞脸」,欠身回避。在木刻版上,莺莺和红娘身后站着胡琴师,到了工笔设色长卷上,此人似乎拿着横笛。张生所戴的飘飘巾为新起时尚,在较后出的《西厢记》图像上才可见到。想来因为这是在皇帝生日庆典这样的正式场合上演的折子戏,所以演员的动作和宫廷画家的描绘肯定都会注意遵守当时公认的「政治正确性」,不敢让佳人的行为有「离经叛道」之嫌。正因为如此,上行下效,在有意无意间,莺莺在张生逼视之下以手中的扇子「遮羞脸」的「佛殿奇逢」图版本流传最广,遍布于各种工艺美术陈列品。

工艺美术陈列品上的新版「佛殿奇逢」

在美国华盛顿国家美术馆藏有一件康熙朝五彩瓷灯罩,灯罩的六个侧面都绘有人物故事图。美国《国家美术馆馆藏图录》的编者对其中一张图的描述是:「亭子门口站着两位男子,他们在看着两位手拿扇子的年轻女子。其中年龄较长的男子长着胡子,他的一只胳膊搂着手拿扇子的年轻男子。」(《国家美术馆馆藏图录》第二一二页)其实,灯罩上画的就是「佛殿奇逢」。因为瓷灯罩是六面体,每个面比较窄,绘图面积有限,所以就循袭熊龙峰本插图的传统,把男女两组人物画得相距很近。为了表现普救寺建筑的高规格,屋檐下仔细画了一排遮挡飞椽的装饰花板,殿门前又有垂带踏跺。张生和法聪被安排在高门槛内,这样他们俩与莺莺和红娘就被分隔在两个不同的空间中,因此即使几乎面对面也会让观者觉得有一定距离。在这件康熙朝后期烧制的灯罩上,我们可以见到几乎与同时代的《万寿盛典图》中的人物一样的打扮:张生戴飘飘巾,法聪头顶黑色僧伽帽,除了和尚每人手中都持一把折扇。这次莺莺用来遮脸的折扇是金笺面,红娘用的折扇画白地墨竹,张生手里的折扇还没有打开。在空中,蝴蝶成双作对地飞舞,作为图像中的「比兴」手段,提示「情爱」弥漫在空气中。虽然瓷画匠可以用的色料有限,但他还是为两位女子设计了多彩的装束。莺莺着红衬衣绿襦淡湖绿裙子,红娘则是湖绿上衣,外罩无袖的嫩黄花绸比甲(穿比甲双手干活利落,因此丫鬟常穿),腰束蓝色绦带。此处使用的釉上蓝彩是康熙年间发明的新品种,比较贵重,多用在高档瓷器上。在釉上蓝彩发明之前,画面上如果要用到蓝色,就只能用釉下的钴蓝,即青花。

清人绘 《康熙万寿图》局部之「直隶戏台」绢本设色故宫博物院藏

清 宋骏业、冷枚等绘,朱圭刻 《万寿盛典图》局部之「直隶戏台」木版画集清康熙五十六年(一七一七年)武英殿刻本,重印于《万寿盛典初集》第四十一、四十二卷图片转引自王原祁、王奕淸等奉敕撰《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆,一九八三年版,第六五三册,《万寿盛典初集》第四十二卷,页六二

清康熙晚期(一七〇〇年~一七二二年) 五彩人物故事图纹六面形灯罩(局部)高二八·五厘米美国华盛顿国家美术馆藏图片转引自Virginia Bower et al.,The Collections of the National Gallery of Art Systematic Catalogue: Decorative Arts, Part II - Far Eastern Ceramics and Paintings, eds. Washington DC: National Gallery of Art, 1998, p.213,第一图

清康熙 五彩人物故事图纹大盘直径三九・三厘米英国马卿父子公司(S.Marchant & Son)藏图片转引自S.Marchant & Son, Recent Acquisitions 2007, London, 第三五图

清乾隆 景泰蓝人物故事图纹臂搁及局部纵一七・七厘米 横三六・五厘米海外私人藏图片转引自Museum Rietberg Zurich, Liebeskunst: Liebeslust und Liebesleid in der Weltkunsk, 2002,第一五三图

无论是在纸上还是在瓷器上画「佛殿奇逢」图的手工艺从业者,除了自己有意识地遵从某种意识形态和社会规范,还会有意无意地对自己摹写的样本做出某些改动。有时候,画面会被改得更加生动,更切合生活逻辑,然而也经常会有些改动使画面离原作的意思越来越远。例如,在瓷灯罩上,法聪和尚用左手臂搂着张生的肩这个细节就与剧情无关,如果此景出现在对男人间身体亲密接触比较敏感的文化氛围中,则会有「断袖分桃」之嫌。英国古董商马卿父子公司曾经拥有一件康熙五彩大盘,在盘上的「佛殿奇逢」图中,莺莺依然在用折扇遮脸,可是张生在这个场合竟然开步走向莺莺,以至红娘不得不伸出两臂试图阻挡张生。更加奇怪的是,在张生身后,法聪和尚正举起双手在往后退去,这些动作都不符合剧情和当时的生活逻辑。

在海外一位私人藏家手中有一件清代乾隆年间制作的景泰蓝臂搁。臂搁作为文房用品,是士绅阶级的日常器用。果然,在臂搁面上装饰的「佛殿奇逢」图中,莺莺的行为也遵循闺范,正在手举一把折扇试图遮住自己的脸。不过,这把扇子画得太小,只能用来做做样子而已。此图中的法聪和尚喧宾夺主,他的身子几乎把主人公张生都遮没了。同时,他的双手高举,脸上似笑非笑,神态让人觉得莫名其妙。像前引弘治本插图一样,在画面中出现了琴童。琴童身穿绿衣红裤,被边缘化到了最右面。

在一幅康熙五彩瓷板上,也可以看到《西厢记》中两位主人公在做着同样我们熟悉的动作:张生延颈贪看莺莺的美貌,而莺莺则因为陌生男子的过分注意而在用手中的扇子遮挡自己的脸。因为瓷板上可画面积较大,图中出现了曲折的院墙,墙上有圆形「月洞窗」,透过窗洞可以看到隔壁园子里的奇石修竹。有趣的是,在这幅「佛殿奇逢」图中,原先规规矩矩地在张生旁边当向导的法聪和尚手里高举着折扇冲到了场面中心,仿佛在与对面倾身相向的红娘对舞,抑或又像是在同红娘一起用扇子扑捉飞翔在他俩中间的蝴蝶,让人看了丈二和尚摸不着头脑。

清康熙 五彩人物故事图纹瓷板(局部)美国私人藏

「越俎代庖」的法聪与红娘

在英国巴特勒家族收藏的一款康熙五彩盘上,场面的安排把五彩瓷板上出现的和尚与红娘「对舞」又推进了一步:瓷画匠似乎忘记了「佛殿奇逢」图主要表现的是才子张生对佳人莺莺「来电」,而把两位主人公边缘化了。红娘与法聪和尚两人各拿一把折扇蹲在地下,占据了画面中心,张生和莺莺都变成了他们的观众。因为画面中没有飞舞的蝴蝶,使得他们俩挥舞折扇的动作失去了对象,变得似乎在切磋什么功夫。那么,为什么会出现这样奇怪的「佛殿奇逢」图呢?

在明末黄嘉惠校阅的《董解元西厢记》中,可以找到类似瓷器画上手舞足蹈的法聪形象,前引两幅瓷画同此图的基本构图也很相像:右边是站在佛殿门口的法聪和张生,左边是庭院栏杆前的红娘和莺莺。从《董西厢》里的这幅「佛殿奇逢」图来看,绘插图者明显受到当时他见到过的舞台表演的影响。当时《南西厢》已经颇为流行,其中添加了一段红娘扑蝶的唱词:「笑折花枝自捻,惹狂蜂浪蝶,舞翅翩跹。几番要扑展齐纨……」(《南西厢记·第五出·佛殿奇逢》)。很可能戏台上这段红娘扑蝶、和尚插科打诨的动作被绘者定格在画面上,他夸张了手拿折扇的法聪和红娘,以他俩为中心组织画面,以至让张生和莺莺成为袖手旁观者,弱化了他们在这一版本「佛殿奇逢」图中的地位。在手工业时代,图像经常从有许多复制拷贝的印刷品传播到手工制作的工艺品上。因此,很可能有瓷画匠拿了《董西厢》的插图作为创作范本—因为这一路的「佛殿奇逢」图人物动作夸张、戏剧性强而容易吸引人的眼球,遂为越来越多的画匠模仿而传播。

这个版本的「佛殿奇逢」图因为娱乐性强,为人所喜闻乐见,所以形成了相当稳定的传统,到了雍正年间还在流行。在海外收藏的一件雍正五彩盘上,画面中的主要色料都改变了,变成以各种色泽的蓝色和紫色为主。瓷画匠对佛殿建筑的描绘格外精细,在庙堂外面增加了廊庑,地上铺三色方瓷砖,栏杆的挡板上雕着彩色如意头花纹。

清康熙早期(约一六六二~一六七五年) 五彩人物故事图纹盘高八厘米 口径三五厘米 足径二〇厘米巴特勒家族藏 感谢巴特勒家族提供图片

明 《董解元西厢记》二卷之插图「佛殿奇逢」木刻版画(双面连式) 杨慎点定,黄嘉惠校阅图片转引自吴希贤《所见中国古代小说戏曲版本图录四·下编·古代戏曲一》,全国图书馆文献缩微复制中心,一九九五年版,页一七三、一七四

美国辛辛那提塔夫特博物馆藏有一件雍正粉彩大盘,盘上绘「佛殿奇逢」图,所用色料以粉红为主。张生在观赏佛堂时同莺莺「正打个照面儿」,在刹那间「瞥见了如花面」,引得张生意马心猿,情不自禁地伸头贪看。莺莺依然恪守大家闺范,佳人见生客,理当羞婉退避,就用折扇遮脸。沿袭「佛殿奇逢」图的这一路传统,红娘和法聪依然占据画面中心在插科打诨。这幅「佛殿奇逢」图的与众不同之处在于画匠仔细添画了庙堂里的佛像,这很可能是参考了前引何璧校刻本里「佛殿奇逢」图(见第一四二页图)的结果。佛前的黑漆描金翘头供案,供案上的花觚、香炉等供养,佛像背后的圆形头光以及佛龛的框架等都刻画得细致入微。殿内方砖铺地,殿外粉墙墙脚砌着虎皮石。

清雍正 粉彩人物故事图纹盘局部直径五四厘米美国塔夫特博物馆藏图片转引自Edward J.Sullivan, Ruth Krueger Meyer, The Taft Museum: its history and collections, New York: Hudson Hills Press, 1995, p.675

清雍正 粉彩人物故事图纹盘海外私人藏

清雍正 彩绘人物故事图纹罐(一对)及局部丹麦皇室藏

丹麦皇室收藏有几件雍正五彩大罐,罐面开光,内绘《西厢记》曲意图,其中就有两幅「佛殿奇逢」图。有趣的是,一幅画上的和尚蹲在地上,另一幅画上的和尚手中的折扇下垂,两个动作都非常特别。然而,这两个动作可以看作是从巴特勒盘上的和尚形象中分解出来的。在雍正大罐上,虽然原来张生盯视莺莺的画意已经大大淡化,但是莺莺举扇遮脸这个细节还是被忠实地承袭了。

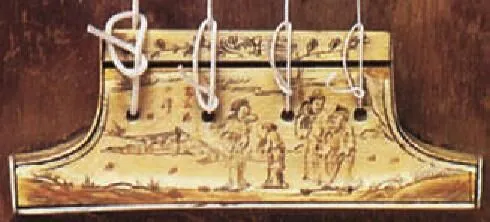

美国纽约大都会艺术博物馆藏有一具琵琶,在二〇一二年大都会博物馆官网图注中,馆内专家将其定为十五世纪晚期至十六世纪早期的文物。琵琶正面面板下部有一块系弦的板称复手,由象牙雕制而成。覆手表面刻有线描画,为人物故事。大都会博物馆的网站上介绍故事图内容时说图中有「桥」。如果熟悉中国图像传统就可以看出此处所谓的「桥」实为花园栏杆,因为工匠对平面上如何表现立体实物不甚熟悉,所以转折的栏杆被看成了斜坡引桥的扶手。故事图中有四位人物,美国芝加哥大学中文系的一位教授向笔者咨询这个故事图的出典时将其描绘成「包含四位人物的浪漫告别场面」。将此图放在本文所介绍分析的图像传统里,这个图像之谜就迎刃而解了。

清 琵琶及复手上的「佛殿奇逢」象牙刻线画琵琶总长九四厘米 最宽处二五·三厘米大都会艺术博物馆藏

最左面那位高个的女子手拿折扇在遮脸,正是小姐莺莺。莺莺跟前的矮个子是丫鬟红娘,因为其社会身份低,所以身子被画得格外小。高个的男子是张生,不过他并不在看莺莺,而是在同旁边的大胡子和尚说话。和尚的造型同康熙五彩灯罩上相像,留着络腮胡子,头戴僧伽帽。图中的张生不采取「盯视莺莺」的典型姿态是图像在传播中蜕化的征兆,表明雕刻匠「小和尚念经有口无心」,照葫芦画瓢,对所画内容逐渐丧失感觉,抱着这样的态度摹写图纹难免不走样。在画面的左上角刻有一行诗:「春水满四泽」,为东晋诗人陶渊明的《四时》诗中一句:「春水满四泽,夏云多奇峰,秋月扬明辉,冬岭秀孤松。」在图像中出现不相干的文字(如《紫禁城》二〇一五年第十二期上刊载的系列第三篇上中曾见「金蹬马踏芳草地,玉楼人醉杏花天」题在《西厢记》插图上),和在一个器物上并列几种不相干的图像一样,起因于工匠只对图像或者文字的形式感兴趣,而对图像文字的内容不敏感,通常这是多次摹写复制图像的结果,离基于内容的原创作品已经较远。这幅刻画在象牙琵琶复手上的「佛殿奇逢」图背景中省略了房屋,只有花园里的栏杆、近景中的岩石和地上的土堆野草,这种情况只有在乾隆年间英国定烧的瓷器上才出现(详见后文)。对于这幅图像年代的确定,图像学可以给出自己的答案,即至少要到十七世纪末才比较靠谱,起码比大都会博物馆所判定的琵琶年代要晚一百多年。当然,也有可能这块复手是后来才换上去的,这件琵琶的最终断代还需要综合考虑。

外销瓷上的「佛殿奇逢」

人物缺失与外国画工的临摹

一九〇〇年代末,在距越南金瓯半岛以南九十海里处发现一艘满载中国瓷器的沉船。沉船年代被确定为是雍正早期,大约一七二五年左右。船上所载的外销瓷器显然是专门为东南亚和欧洲市场烧制的。二〇〇七年一月的最后三天,越南政府委托苏富比拍卖行在荷兰首都阿姆斯特丹公开拍卖这批在越南海域打捞起来的中国外销瓷中的一部分,总共有七万六千多件。因为是批量生产的日用外销瓷,所以器皿上的纹饰就难免画得粗糙简略一点,窑主随便拿个流行的粉本让画工照样临摹,画工一般也就怀着得过且过的心思作画。这样的生产过程导致了在《拍卖图录》中第三百一十四号拍品上出现了一幅缺失了主人公莺莺的「佛殿奇逢」图。因为苏富比拍卖行的专家对此图的来龙去脉不了解,所以在图录中只给出了简单的「前图像志」描写:「三人在神龛前的地坪上。」这个图注没有涉及这件青花盘上的图饰在中华文化中的传统意义:这些是什么人?为什么其中有一个留络腮胡子的光头?这些男女人物之间到底有何故事?

清雍正 青花人物故事图纹盘局部直径二九厘米苏富比拍卖行二〇〇七年一月三十日在荷兰阿姆斯特丹举行的「金瓯沉船上的帝国遗珍」拍卖会图录中第三百一十四号拍品

如果我们比照前引塔夫特博物馆所藏雍正粉彩大盘上的「佛殿奇逢」图,就可以知道这幅只有三个人物的图像就是它的「残缺版」:同样是在佛殿外面,佛殿里面同样有坦胸露肚的佛像,只是原来在最左面的主角莺莺不见了,只留下孤零零的红娘一人在面对张生和法聪;红娘的造型同粉彩盘上的一样,手执收拢的折扇,扭腰回身同低头哈腰的和尚相互应和。如果仔细观察,可以发现两尊佛像的脸非常相似,极有可能出于同一名绘者手下。

荷兰东印度公司在十七、十八世纪是从中国进口手工艺产品的主要欧洲商家。荷兰的代尔夫特城曾经是荷兰东印度公司的六个基地之一,所以当地人较早接触到

从中国运到欧洲的瓷器。明万历朝之后,中国销往欧洲的瓷器数量大大下降,代尔夫特城的窑工就开始自己仿造中国的青花瓷,从而发展出了荷兰著名的「代尔夫特蓝陶」,随即为欧洲各地竞相摹仿。大约在雍正晚期或乾隆初期,在英国最早开埠的海港城市利物浦,出现了有类似雍正外销瓷上画面的仿代尔夫特蓝陶盘。曾经担任伊顿公学校长的安东尼·雷是研究英国代尔夫特蓝陶的专家,他所著的《英国代尔夫特蓝陶》一书收有一张英国代尔夫特蓝陶盘的照片。安东尼·雷在书中评论说:「无人能够看懂此盘上的纹饰,因为显然这个复制品误解了中国原件上的画。站在左边的男人一看就是个有地位的官员,中间那位地位比他低的男人正在递给他一件奇怪的东西。右面一位拿着扇子的女子在旁看」(《英国代尔夫特蓝陶》第五十页)。

约一七二五年~一七五〇年 青花人物故事图纹盘英国代尔夫特蓝陶,可能产于利物浦直径二九・二厘米英国牛津大学阿什莫尔博物馆藏图片转引自Anthony Ray, English Delftware, Oxford:Ashmolean Museum, 2000, p.51

清乾隆 粉彩纹章瓷八边形盘长三七・五厘米海外私人藏一七六二~一七六七年间定制,上绘英国约克郡贵族家族纹章

如果我们将英国代尔夫特蓝陶盘同在海底沉睡了近三个世纪的外销瓷雍正青花两相对照,就可看出英国陶盘正是雍正青花盘的「山寨」版,是照着雍正盘依样画葫芦制作的。然而,因为英国画工的技能有限,他不得不舍弃了一些雍正盘上的细节,而且因为文化背景的差异而误读了雍正盘画面上的一些器物。英国画工不会处理场景中物体前后相叠的关系,就来个快刀斩乱麻,如果画面上前景里的物体后面还有东西,就把后面的东西全部省略掉,从而把所有的物体都分开安排在单色的「虚空」背景之前。例如:雍正盘上红娘和法聪背后的栏杆到了英国盘上只剩红娘身子旁边的一截;在雍正盘上法聪站在张生前面,张生身后是佛殿,在英国盘上法聪被挪到了张生的右手边,佛殿被挪到了张生的左手边,殿内的佛像、供桌、蒲团、门口的垂带踏跺全部被略去,留下建筑的一角,只剩槅扇门和屋内一角方砖地。

英国画工面对着雍正盘上的图临摹,由于没有实际生活经验,所以只能凭猜想画出一些古怪的形状。例如红娘头上的乌云高髻成了轮廓分明的「伞柄」,红娘手中折起的扇子被画成一根白色的尺状物,红娘的白色长水袖看起来好像是拳击手套。在雍正盘上,法聪手执折扇,下垂流苏扇坠。到了英国盘上,法聪手中的折扇消失了,柔软的流苏变成了朝下的匕首形状的东西。法聪脚边地面上的小草,到了英国盘上似乎成了法聪和张生脚下画地为牢的界线。比较起来,张生算是失真最小的形象,可是张生头上的飘飘巾被画成西方妇女的一种高髻,以至于英国代尔夫特蓝陶专家安东尼在解读此画面的时候把张生看成了女子,反而把红娘看成是高官。

面目全非的纹章瓷「佛殿奇逢」

乾隆年间,有莺莺拿折扇遮脸情节的「佛殿奇逢」图还被选中作为销往英国的纹章瓷的装饰纹样,起码有三家英国贵族定制了以此图为装饰的成套餐桌盘碟。这幅画面看来是经过了多次辗转重复拷贝的结果,还可能根据定制者的要求做过修饰,变得面目全非。场景中寺庙的痕迹完全消失了,近景是山石间窜出的大红牡丹花,左面梧桐挺立,右面芭蕉红心绽放。在前面几个版本里,我们看到的构图是红娘和法聪在中间相互比划,现在变成了他们俩走到一边儿去自己捉蝴蝶玩了,把主人公张生和莺莺留在身后。主人公的行为同剧情的距离离得更远了:无人陪伴的张生这下可以自由地向孤身一人的莺莺欠身打招呼。不过,大家闺秀莺莺依然不失矜持,把折扇举到了眉梢。画面上部有英国工匠手绘的英国贵族家族纹章,在英国有文献表明这套瓷器是当时英国约克郡警察总监、从男爵博盈腾向景德镇一家瓷窑定制的。

「佛殿奇逢」亦称「惊艳」,是《西厢记》中最有名的一出戏。在这出戏中,男女主人公张生和莺莺第一次邂逅即擦出火花,开后来剧情发展之滥觞。同时,青年男女一见钟情的故事特别招人喜欢,「佛殿奇逢」作为一个诗情的创意,从最初的文字描写到后来的剧本插图,再到真人表演,期间容纳了无数艺术家的智慧和心血。同时,「佛殿奇逢」在世间呈现的各种版本也或直接或间接地反映了创作者、观者、赞助人等各方自身的经验意志和所处社会的意识形态。在「佛殿奇逢」画面中,男主角张生的形象始终不变—他就是在痴迷地想方设法多看一眼莺莺。另一方面,女主角莺莺的变化最大—她或者是按奈不住好奇心在天真地回看,或者是在与红娘无心闲聊,视近旁的陌生男人为空气,但是最多的形象,特别是在近代,是羞怯地低眉垂眼,甚或以扇遮面。最后这个形象符合了社会中掌握话语权的男性对年轻女性的期望和想象,因此得以流布最广。

特稿