跨部门协同创新的行为学机制

尚航标 李卫宁 黄培伦

(1.东北林业大学经济管理学院; 2.华南理工大学工商管理学院)

跨部门协同创新的行为学机制

尚航标1李卫宁2黄培伦2

(1.东北林业大学经济管理学院; 2.华南理工大学工商管理学院)

摘要:在分析跨部门知识分享特性的基础上,基于行为战略的理论逻辑,构建角色承诺、跨部门知识分享和企业技术创新绩效的理论模型并提出研究假设。研究发现,角色承诺对跨部门知识分享、企业技术创新绩效均起着倒U型的影响,跨部门知识分享对企业技术创新绩效提升起着正向影响,跨部门知识分享在角色承诺和企业技术创新绩效间起中介作用。

关键词:角色承诺; 跨部门知识分享; 企业技术创新绩效; 行为战略

1研究背景

技术创新是超竞争环境下企业获取持续竞争优势的关键要素。个体、团队和组织间的知识分享有利于拓展组织知识的深度和宽度,进而创造新的知识,实现技术创新收益。如TAYLOR等[1]认为,如果企业能够推动知识分享,就会拥有更丰富的知识储备,进而产生更新奇的知识组合和更前沿的想法,帮助企业不断获取新技术、新工艺、新产品。已有研究探索了知识如何才能突破边界,在组织成员个体等微观层面、组织与组织间等宏观层面上进行分享[2]。陈国权等[3]指出,企业跨部门知识分享对企业的生存和发展起着极其重要的作用。孙锐等[4]强调了组织员工心理安全的重要作用。无论是强调部门间关系,还是组织员工心理安全,都遵循社会交换理论的理论脉络,在一定程度上忽视了跨部门知识分享活动的特殊性,例如,部门组织身份模糊、部门知识复杂性等特征。部门组织身份模糊导致部门难以在组织整体框架内主动进行知识分享,而部门知识复杂性则导致跨部门知识分享时知识难以被完整地、清晰地表述和理解。跨部门知识分享的独特性凸显知识分享双方的组织目标承诺和认知能力的重要性,现有研究恰恰忽略了这一点。

行为战略理论为弥补这一空白提供了理论依据。行为战略理论指出,一个团队的认知能力和目标承诺等心理特征都蕴含在角色承诺这一概念中[5,6]。基于行为战略理论的理论逻辑,本研究认为,角色承诺将会影响跨部门知识分享双方的目标承诺和认知能力,进而影响跨部门知识分享。在文献研究的基础上,本研究将提出假设并检验角色承诺、跨部门知识分享与企业技术创新之间的关系,并回答如下问题:角色承诺是否对企业跨部门知识分享和企业技术创新产生影响?影响的具体机制如何?

2文献回顾与研究假设

2.1跨部门知识分享的独特性

跨部门知识分享是指企业各个部门的专属知识在部门之间跨边界的流动和整合。跨部门知识分享对企业成功有非常重要的作用,如研发、设计、制造、销售等部门之间的跨部门知识流动和整合将会极大地提升新产品开发成效、研发商业化成功率等,有助于企业竞争优势的培育和维持[3]。相对于个体知识分享,跨部门知识分享有其独特性,体现在以下两个方面。

(1)部门组织身份模糊 从历史发展角度看,部门都应具备清晰的组织身份,是企业整体利益代理人,即企业的各个部门都承担着一部分企业目标,部门为企业整体利益而服务。随着时间的推移,特别是日复一日的实操性工作,部门的组织身份开始逐渐模糊:各个部门会逐渐脱离企业整体利益代理人身份,变成部门利益的代理人,在运行过程中会逐渐形成独立于企业目标而存在的部门,并将部门目标凌驾在企业目标之上,强调各部门目标的重要性而忽略企业整体目标,在企业内部为维护部门目标和其他部门争取资源[7]。部门组织身份模糊会产生两种不良后果:①造成部门彼此之间的竞争。部门行为的出发点集中在部门利益之上,缺乏和其他部门合作的意愿,视其他部门为竞争对手。②造成部门员工的移情性。组织目标和部门目标的冲突会造成部门员工在工作时情感上的移情性,具体表现为对工作缺乏情感承诺,工作时缺乏目的性和能动性,不主动、不思考、得过且过[8]。

无论是部门间竞争立场还是移情性都会严重制约知识分享双方的分享动机和意愿,不利于企业跨部门知识分享。为克服移情性和竞争立场,组织的各个部门必须在组织整体框架下重新界定部门身份,使其为企业整体利益服务,目标承诺在这个过程中的作用显得非常重要[9]。各部门首先要加强对企业整体目标的承诺,把部门间的竞争立场转变为合作立场;其次,要增强组织成员对职位目标的承诺,使其清晰地理解岗位目标、部门目标和组织目标之间的关系,有目的、主动地完成工作目标[10]。组织目标承诺和职位目标承诺都有助于增强企业部门和部门员工为实现组织整体目标而进行跨部门知识分享的动机与意愿。

(2)部门知识复杂性 部门所拥有的知识除了个体性知识,还包括集体性知识。SORENSON等[11]将集体性知识定义为团队成员之间如何协调、分享、分配和重组个体知识的知识。ZHAO等[12]认为集体性知识由两部分组成:①团队成员所共有的知识,包括部门运行的专业知识,以及成员相互协调、相互作用的知识;②对知识依赖关系的理解,即团队成员个体知晓自身的决定会如何影响其他成员的工作效率。鉴于此,部门知识相对于个体性知识更加复杂。

知识的复杂性导致跨部门知识分享时知识难以被完整地、清晰地表述和理解,跨部门知识分享因而比个体间知识分享更具有挑战性。在分享复杂性知识时,认知能力成为知识分享能否成功的关键因素,决定着知识分享的效率:当知识分享双方具备较高的认知能力时,复杂的知识将会被完整、清晰地表述和理解;认知能力弱时,复杂的知识无法被完整、清晰地表述和理解,知识分享将难以进行。由此,在跨部门知识分享时,不仅需要良好的知识分享意愿,更需要知识分享双方拥有足够的认知能力来有效地表述和理解复杂性知识[12]。

综上所述,知识分享双方的目标承诺和认知能力是决定跨部门知识分享效果的主要行为学要素,那么是什么因素决定着跨部门知识分享双方的目标承诺和认知能力?行为战略学派指出,一个团队的认知能力和目标承诺等心理特征都蕴含在角色承诺这一概念中[5,6]。

2.2角色承诺与跨部门知识分享

角色承诺是指组织成员对组织角色目标的认识和认可程度,以及依据当前组织角色的价值观、信念、标准、合作风格、工作流程等行为惯例行事的程度[13]。角色承诺可以在个体层面进行分析,也可以在组织层面进行分析[14],本研究在组织层面上分析角色承诺,认为它是由组织人力资源系统所导致的、组织员工普遍拥有的对组织角色目标认识和认可的心理状态以及依赖当前行为惯例的行为状态。角色承诺包括两个维度:①组织员工对组织角色目标(包括组织目标、职位目标)的情感承诺(简称目标承诺);②组织员工对行为惯例的认知承诺(简称认知承诺)[15]。在工作情境中,角色承诺的目标承诺维度决定着跨部门知识分享双方的分享意愿,其认知承诺维度则决定着知识分享双方的认知能力,进而影响着企业的跨部门知识分享的效率。

(1)角色承诺通过目标承诺维度影响跨部门知识分享首先,角色承诺高意味着部门员工对职位目标有较高的情感承诺,相应地移情性就比较弱。当员工对职位目标有较高情感承诺时,员工所面临的必须很好地达成目标的社会压力就会非常强烈[16],在这种压力下,员工会有意愿、有动机来积极地吸收和分享新的知识,确保职位目标的完成,所以说角色承诺越高,不同部门员工的知识分享意愿就越强。其次,角色承诺高还意味着企业部门对组织的整体目标有较高的情感承诺。当部门对组织整体目标有较高情感承诺时,不同部门的目标会趋于相同,这时就会将组织的整体利益凌驾于部门利益之上[10]。在这种情况下,部门间的竞争立场转变为合作立场,不同部门间的员工会降低自己的自我保护心态,将帮助别人、分享知识作为自己工作责任的一部分,并为维护组织整体利益这一共同目标而进行跨部门合作,增加跨部门知识分享意愿。

(2)角色承诺通过认知承诺维度影响跨部门知识分享随着角色承诺持续增高,组织员工对当前角色的价值观、信念、标准、合作风格和工作流程等行为惯例的坚守程度也逐渐增高,此时会倾向于按照现有行为惯例工作,而不考虑行为惯例之外的事情[14]。对惯例的认知承诺和认知能力是紧密相连的两种事物[17],对惯例的认知承诺会促进员工的认知逐渐固化,员工认知焦点逐渐汇集,信息搜寻范围逐渐缩小,对知识的解释逐渐格式化[6],进而造成员工认知能力的降低。根据OLDROYD等[18]的研究,知识分享的效率取决于知识复杂程度和认知能力的对比,当知识分享中蕴含的信息量高于知识分享双方的认知能力时,会造成知识拥有方的模糊化表达和知识接受方的困惑、思维混乱等后果,最终阻碍跨部门的知识分享。此外,BUNDY等[19]还指出,在认知能力有限的情况下,在搜寻新知识、接受新知识时会倾向于那些和当前认知较为相似或一致的知识,而漠视或忽略和当前认知相悖或无关的知识。在跨部门知识分享情境中,由于集体知识的复杂性程度非常高,认知能力的作用表现得更加显著,角色承诺不断增高而导致的认知能力降低将会造成部门员工漠视和忽略所分享的知识,复杂的知识难以被完整、清晰地表述和理解,从而阻碍跨部门知识分享。

综上所述,角色承诺首先会增加不同部门员工的知识分享意愿,从而推动跨部门知识分享,但是当角色承诺过高时会限制部门员工的认知能力,进而阻碍跨部门的知识分享。本研究认为,在角色承诺由无到有的阶段,它对跨部门知识分享的影响以增加知识分享意愿为主,而在角色承诺从有到过高的阶段,则以限制部门员工的认知能力为主。基于此,提出如下假设:

假设1角色承诺对跨部门知识分享有倒U型影响关系。

2.3角色承诺、跨部门知识分享与技术创新绩效

技术创新包括技术产出和技术商业化,是创造新的知识,并使用新的知识来改善工艺、创新产品进而获取市场价值[20]。跨部门知识分享可以有效提高企业的技术创新绩效。由于认知的有限性,知识往往被不同部门所掌握,在组织内部知识以离散形式存在于不同的职能部门。知识的离散性使得不同部门的知识难以联通,但技术创新却需要多样化的知识来源,特别是不同产品领域和职能领域知识的跨边界流通才能有助于新知识的产生和利用[21]。此外,技术创新都强调新产品、新工艺等的市场效益或经济效益,设想产生、研究开发和工程化都必须以商业化为目标,跨部门的知识分享有助于新工艺、新产品的商业化,进而提高技术创新绩效。如果研发部门和市场部门之间缺乏知识分享,那么89%的研发项目会在商业化上全部或部分失败[3]。基于此,提出如下假设:

假设2跨部门知识分享对企业技术创新绩效有正向影响。

如上文所述,企业技术创新绩效的提高通常需要企业部门间知识的协同配合。适度的角色承诺意味着各个部门在组织目标的统一目标框架下形成共同的目标,并且各部门员工有必须完成目标的社会压力,这种部门间的通力合作和社会压力会增强跨部门知识分享的动机和意愿,进而增强企业各部门之间知识的协同配合。跨部门知识的协同配合有利于新知识的产生和利用,且会增加商业化的成功概率,有助于企业技术创新绩效的提升。相反,如果角色承诺过低,由于缺乏共同目标和社会压力的制约,员工更多地出于自我利益考虑,进而诱发机会主义,缺乏知识分享意愿且增加知识分享的交易成本,弱化知识的分享行为,降低了各部门之间的知识协同配合意愿,从而难以取得较高的技术创新绩效。当角色承诺过高时,角色承诺对认知能力的抑制作用开始发挥重要作用,组织员工认知焦点汇集、知识搜寻范围缩小、知识解释格式化,进而降低跨部门知识分享效率,而跨部门知识分享效率的降低将会对企业技术创新绩效产生负向影响。由此,本研究认为,角色承诺通过跨部门知识分享这一中介变量对企业技术创新绩效产生影响,就整体而言,角色承诺对企业技术创新绩效存在倒U型的影响关系,即在一定范围内,角色承诺对企业技术创新绩效存在正向影响,但过高的角色承诺将会抑制企业技术创新绩效。基于此,提出如下假设:

假设3角色承诺对企业技术创新绩效有倒U型影响关系。

假设4跨部门知识分享在角色承诺和企业技术创新绩效的关系间起中介作用。

3研究设计

3.1数据搜集和样本

本研究选用滚雪球抽样和方便抽样等非概率抽样方法,根据学校MBA和EMBA名录选择在企业工作的学员,电话征询受访意愿并提供其他符合调查需要的熟人的联系方式和通讯地址,通过邮寄问卷的形式发放问卷。出于研究层面的考虑,问卷要求部门经理或以上管理者填写,其中角色承诺部分由人力资源管理部门管理者填写,其他部分由技术研发、生产管理、市场营销、客户服务或原材料采购等部门的管理者填写。在邮寄时,信封里会附上回复信封并贴上邮票,确保受访者不会因为成本问题而放弃填写问卷。此外,在寄出问卷的3周后,电话联系尚未寄回问卷的被访者跟踪问卷动向。问卷调查始于2014年7月,结束于2014年10月,期间共邮寄问卷435份,回收295份,问卷回收率为67.8%。其中扣除缺项、无效填写等问卷56份,最终获得239份有效样本,有效率为54.9%。

样本企业按地域划分,地处珠三角的企业占总样本比例为75.7%,珠三角外企业占24.3%。按企业类型划分,国有企业占17.1%,民营企业占54.4%,外资企业占28.5%;按企业规模划分,100人以下占9.6%,100~500人占19.3%,500~2 000人占48.5%,2 000人以上占22.6%;按企业年龄划分,成立5年以下占21.3%,成立5~15年占54.0%,成立15年以上占24.7%;按企业所属行业划分,制造业占71.5%,非制造业占28.5%。

3.2变量的选取和测量

本研究涉及的变量在国内外研究中均已有较为成熟的量表,在深度访谈和试测的基础上修正量表,以此作为基础编制调查问卷,变量采用6点李克特量表进行评价(1表示非常不同意,6表示非常同意)。调查问卷涉及企业和个人基本资料、角色承诺、跨部门知识分享、企业技术创新绩效等几个部分,其中技术创新绩效参考SIVADAS等[22]、GREGORY等[23]、许冠南[24]的研究,包括技术产出绩效和技术产出商业化绩效两个维度,共8个题项。角色承诺参考PRATT等[13]、FISHER[25]的研究,包括目标承诺与认知承诺两个维度,共6个题项,其中包括1个反向测量题项。跨部门知识分享参考TSAI[26]的研究,包括跨部门知识分享意愿和跨部门知识分享效率两个维度,共8个题项。

参考孙锐等[4]、TSAI[26]的研究,选取企业年龄、企业性质、企业规模、所属行业等变量作为控制变量。企业年龄用2014年与企业成立年份的差值来衡量。企业规模用企业总人数的对数来衡量。企业性质为0-1变量,企业为国有企业时,企业性质赋值为1,反之赋值为0;企业所属行业为0-1变量,企业所属行业为制造业时赋值为1,反之赋值为0。

4实证分析

4.1信度与效度

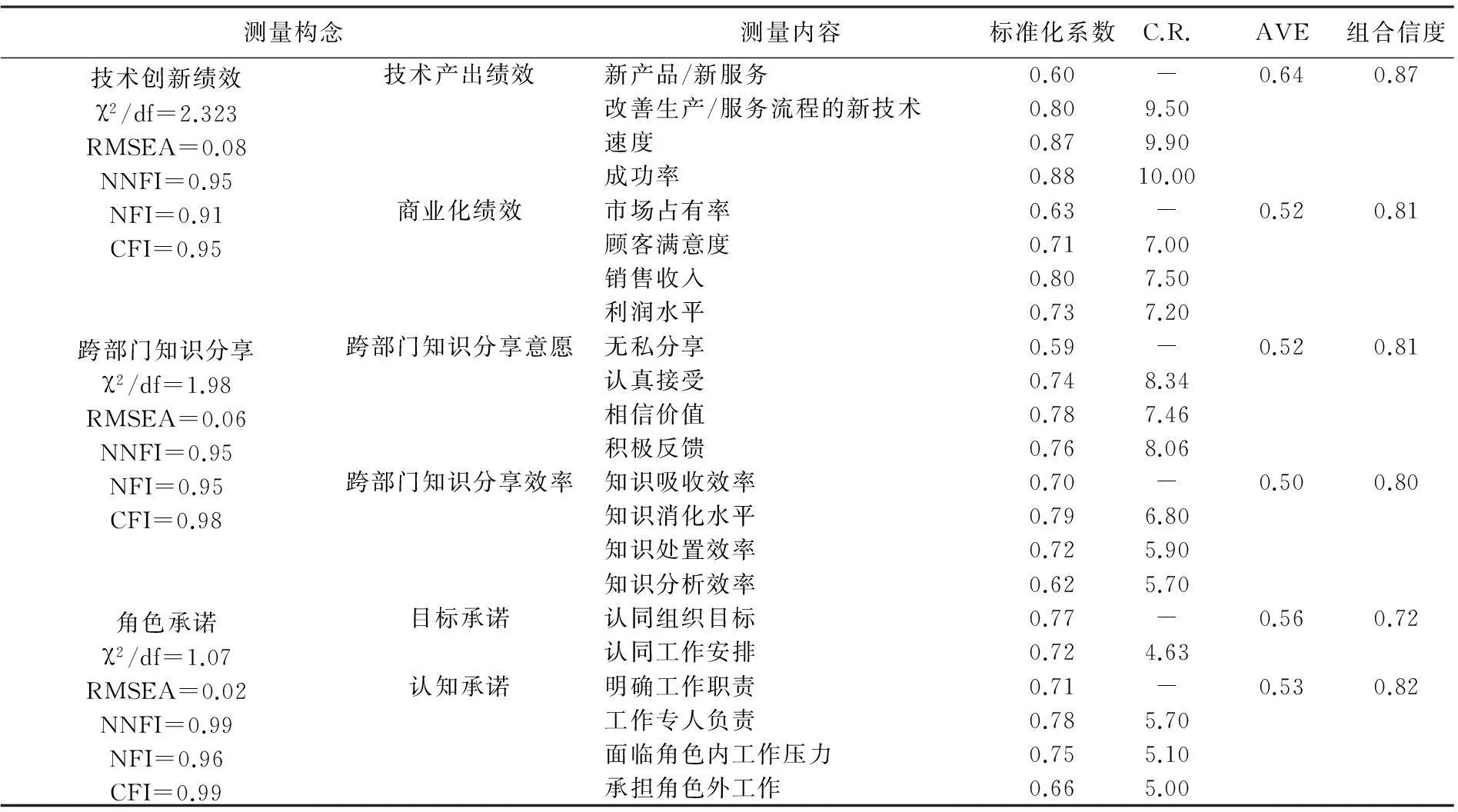

利用AMOS 17.0进行变量的信度和效度检验。计算各个题项的标准化系数、C.R.值,各个构念的AVE值和组合信度来检验变量的信度和效度。AVE值和组合信度是检验变量信度的关键指标,其中AVE值在0.5以上、组合信度在0.6以上表示变量信度理想。从计算结果来看,所涉及变量的AVE值都大于等于0.5(最小值为0.50),同时组合信度均大于0.6(最小值为0.72),表明变量具有较好的信度。在效度方面,基于AMOS 17.0进行验证性因子分析,各个题项的标准化因子载荷系数都大于0.5(最小值为0.59),且C.R.值都大于2.58(最小值为4.63),意味着变量具有较强的收敛效度。验证性因子分析结果中,χ2/df均小于3,RMSEA小于或等于0.08,NNFI、NFI、CFI均大于0.9,因子模型拟合数据均符合拟合标准,说明变量具有良好的构建效度。根据以上分析,本研究所涉及变量的信度和效度是可以被接受的。各变量的信度、效度检验和验证性因子分析见表1。

表1 各变量的信度、效度检验和验证性因子分析(N=239)

4.2描述性统计分析

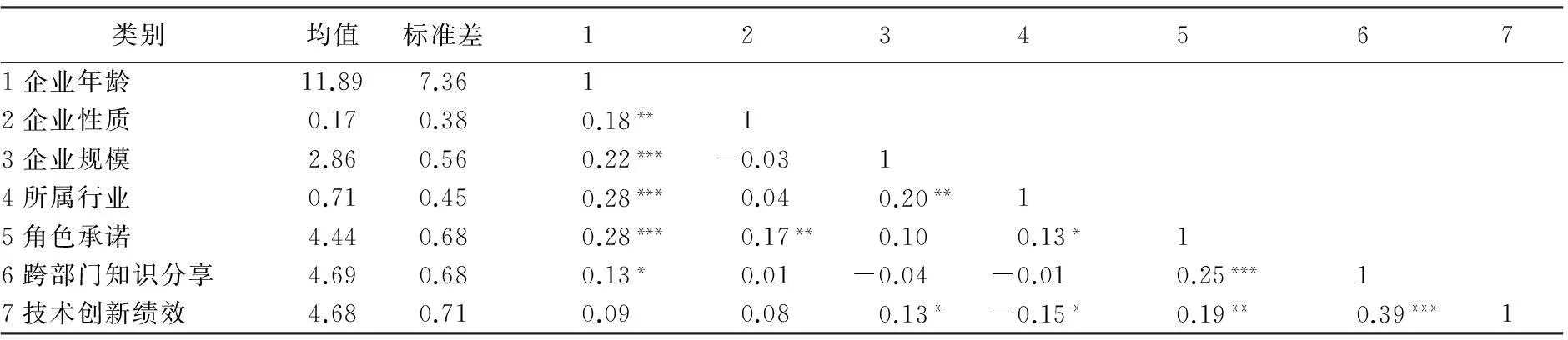

由于本研究所涉及到的变量多为定距变量,所以采用PEARSON相关系数对变量间的关系进行初步判别。根据相关系数分析结果,所涉及到的主要变量,如角色承诺、跨部门知识分享和技术创新绩效间存在显著相关关系,可以进行下一步的回归分析。此外,PEARSON相关系数也可以用来判断变量之间是否存在多重共线性问题,由于各变量相关系数的绝对值均未超过0.75,可以判定变量之间不存在多重共线性问题。各变量的描述性统计与相关系数见表2。

表2 各变量描述性统计及相关系数(N=239)

注:*、**、***分别表示p<0.05、p<0.01、p<0.001,下同。

4.3假设检验

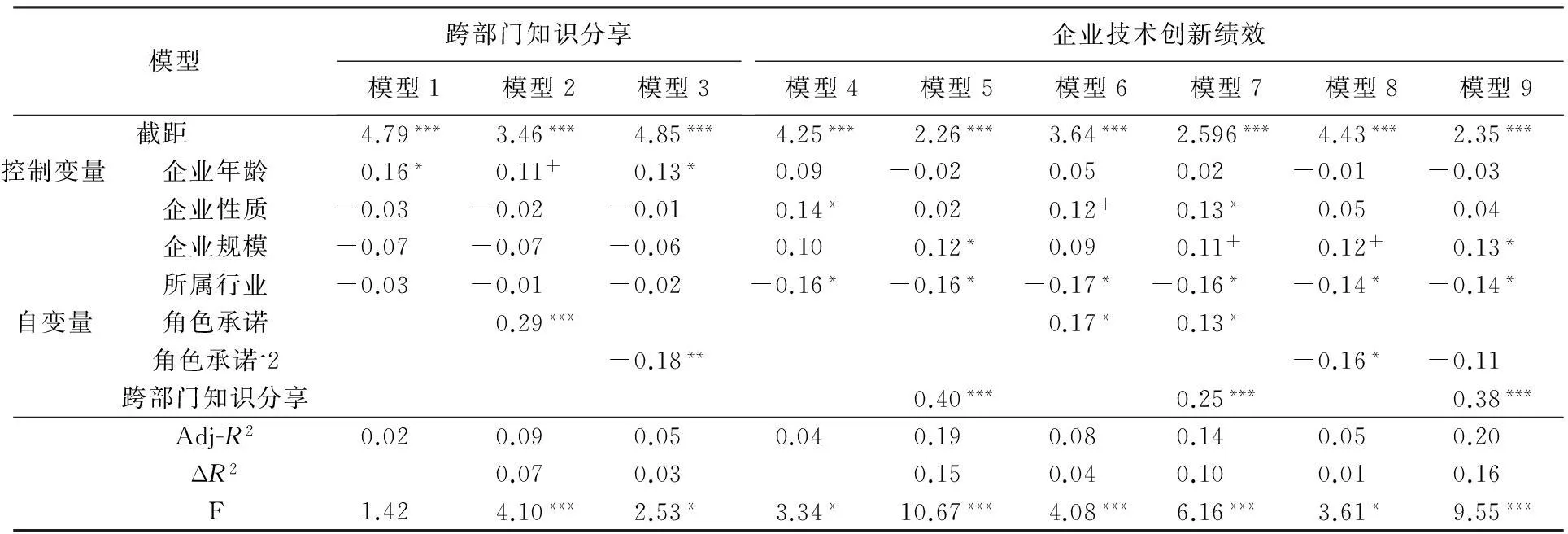

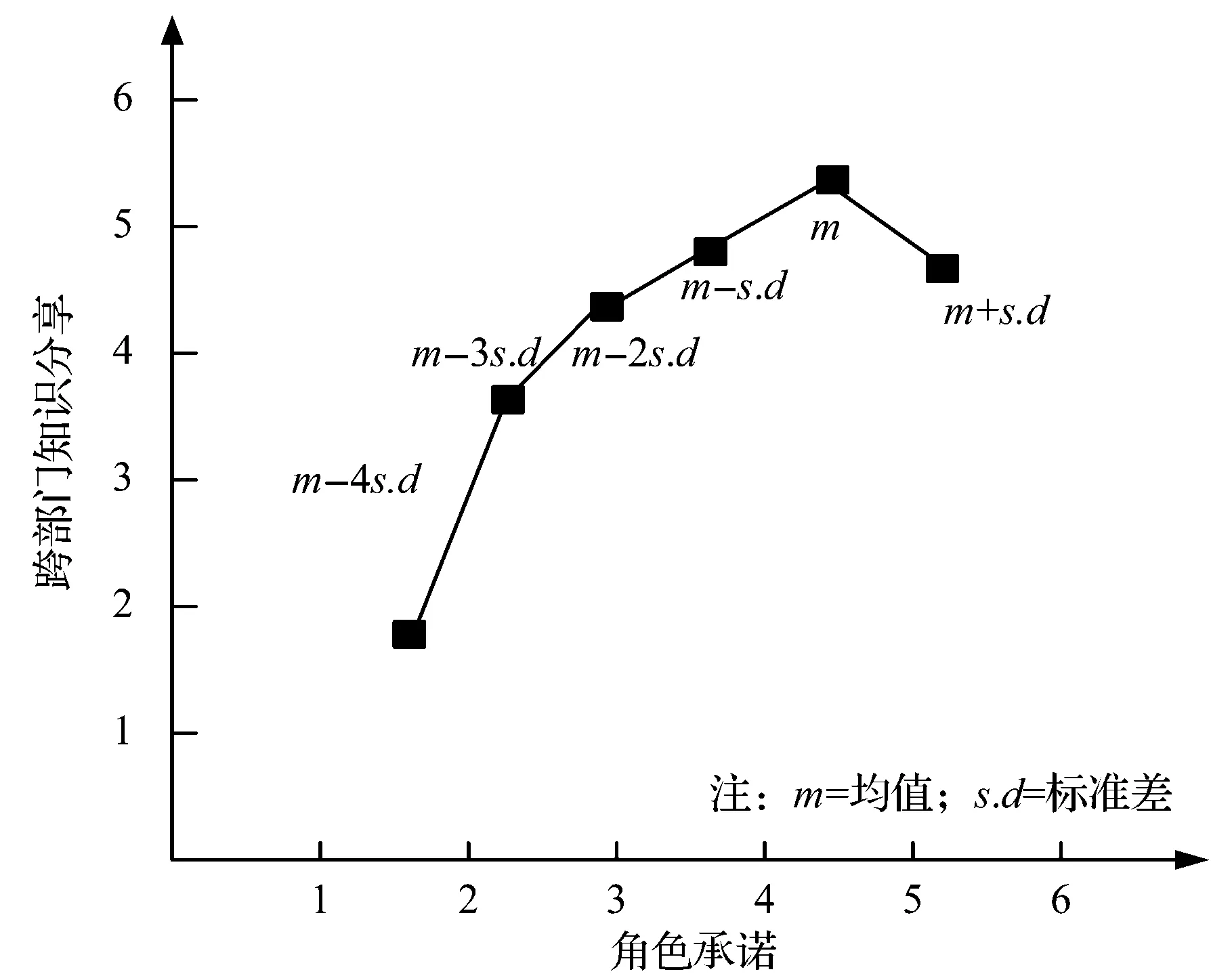

角色承诺、跨部门知识分享与企业技术创新绩效间的回归结果见表3。假设1假设角色承诺对跨部门知识分享有倒U型的影响关系,通过表3中模型1~模型3验证这一假设。模型1为控制变量和跨部门知识分享的回归结果,模型2为将角色承诺作为自变量带入回归方程后的回归结果,从模型1到模型2,Adj-R2从0.02增加到0.09,变化了0.07,且F值为4.10(p<0.001),说明角色承诺对跨部门知识分享有显著的解释作用,且角色承诺对跨部门知识分享的回归系数为0.29(p<0.001),说明角色承诺对企业的跨部门知识分享有显著的正向影响。从模型3来看,角色承诺对企业的跨部门知识分享的作用不是线性的,而是呈现出一种倒U型的关系,将角色承诺的平方带入回归方程后,角色承诺的平方对跨部门知识分享的标准化回归系数为-0.18(p<0.01),ΔR2=0.03;F=2.53(p<0.05)。为了更好地探索,本研究分块展示了角色承诺和跨部门知识分享之间的关系(见图1)。由图1可知,角色承诺在较低水平时,随着角色承诺的提高,跨部门知识分享水平也随之增高,但是当角色承诺增长到一定程度后,随着角色承诺的继续提高,跨部门知识分享水平会逐渐下降。以上实证结果验证了假设1是成立的。

模型4和模型5是为验证假设2而构建的,模型4是将控制变量带入回归方程后的回归结果,模型5是在模型4的基础上将跨部门知识分享带入回归方程的回归结果。从实证结果来看,模型5相比模型4,ΔR2=0.15,且F=10.67(p<0.001),说明跨部门知识分享对企业技术创新绩效有显著的解释作用,且其标准化回归系数为0.40(p<0.001),验证了跨部门知识分享对企业技术创新绩效存在显著的正向影响,假设2成立。

表3 角色承诺、跨部门知识分享与企业技术创新绩效间的回归结果 (N=239)

注:+表示p<0.1。

图1 角色承诺与跨部门知识分享的倒U型关系

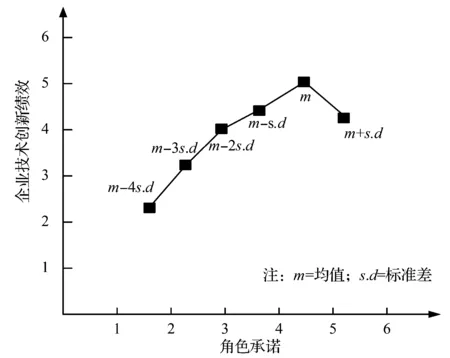

模型6和模型8检验的是角色承诺对企业技术创新绩效的影响方式。从模型6可知,角色承诺对企业技术创新绩效有正向的影响(标准化回归系数为0.17,p<0.05),但这种影响不是线性的,而是呈现出二次曲线关系,并且是一种开口向下的二次曲线关系,即角色承诺和企业技术创新绩效呈现倒U型的关系(角色承诺平方对企业技术创新绩效的标准化回归系数为-0.16,p<0.05)。本研究分块展示了角色承诺和企业技术创新绩效之间的关系(见图2)。当角色承诺水平较低时,角色承诺和企业技术创新绩效呈现正向的关系,但当角色承诺增长到一定程度后,它们之间的关系变成负向关系。假设3得证。

图2 角色承诺与企业技术创新绩效的倒U型关系

本研究采取BARON等[27]验证中介变量的验证法进行检验,即将跨部门知识分享带入模型6和模型8,通过角色承诺、角色承诺平方对企业技术创新绩效的回归系数在加入跨部门知识分享这一中介变量后的变化趋势来检验是否存在中介效应。从模型7和模型9可知,加入跨部门知识分享这一变量后,角色承诺对企业技术创新绩效的标准化回归系数从0.17减少为0.13;角色承诺的平方对企业技术创新绩效的标准化回归系数从-0.16变为-0.11,且显著性水平从0.05变得不再显著,这说明跨部门知识分享在角色承诺和企业技术创新绩效的关系间起显著的中介作用。假设4得证。

5研究结论与管理启示

5.1研究结论

本研究借鉴行为战略理论填补现有研究的不足,基于理论推理提出假设并实证检验了角色承诺、跨部门知识分享和企业技术创新绩效之间的关系,进而得到如下结论:①角色承诺在跨部门知识分享中扮演着非常重要的角色,但其影响却是非线性的。在一定的水平内,角色承诺对企业跨部门知识分享的影响以增加知识分享意愿为主,因而有显著的正向影响;但如果角色承诺水平过高,将更加突出角色承诺对认知能力的限制,企业跨部门知识分享效率将会降低。②跨部门知识分享在企业提升技术创新绩效中起重要作用。跨部门知识分享首先有助于企业联通、整合存在于不同职能部门的离散性知识,进而创造和利用新的知识[21],也有助于企业技术创新的市场化和商业化,获取市场价值。③角色承诺对企业技术创新绩效存在倒U型的影响关系,跨部门知识分享在角色承诺和企业技术创新绩效中起中介作用。角色承诺在一定水平内可以有效提升企业跨部门知识分享水平而提高企业的技术创新绩效,但过高的角色承诺将会降低企业跨部门知识分享水平而不利于企业技术创新绩效的提高。

本研究的结果有助于构建跨部门协同创新的行为学机制。本研究提出跨部门知识分享有其独特性,表现为部门组织身份模糊和部门知识复杂性,增强目标承诺和认知能力成为跨部门协同创新成功的必要保证。角色承诺这一行为战略构念不仅决定着知识分享双方的目标承诺,更决定着知识分享双方的认知能力,在企业跨部门知识分享过程中扮演着重要角色,成为提升跨部门知识分享水平与企业技术创新绩效的重要因素。

5.2管理启示

由于角色承诺是企业系统化人力资源管理实践的结果[15],所以本研究的实践意义在于在企业人力资源管理实践和企业技术创新绩效间构建了一座桥梁,使得推动跨部门知识分享、提升企业技术创新绩效有了一定的可控性,具体有如下管理启示:①有利于增强目标承诺的人力资源实践活动,可以通过设计人力资源控制系统及奖励系统有效提升企业技术创新绩效,将个人薪酬和组织绩效紧密结合起来,推动团队考核、团队奖励、利润分享、工作保障计划等工作以培养组织员工对组织整体目标的情感承诺;②企业需要通过人力资源实践活动将认知承诺维持在适当水平,过低和过高的认知承诺都不利于企业技术创新绩效水平的提升。

本研究虽然在企业人力资源管理实践和企业技术创新绩效之间构建了一座桥梁,但由于精力所限未将企业人力资源实践系统纳入研究框架中。后续研究可以将人力资源系统、角色承诺、跨部门知识分享和企业技术创新绩效整合起来,探索不同的人力资源实践活动对角色承诺、跨部门知识分享和企业技术创新绩效的影响,以期得到更加有现实指导意义的结论。

参考文献

[1] TAYLOR A, GREVE H R. Superman or the Fantastic Four? Knowledge Combination and Experience in Innovative Teams[J]. Academy of Management Journal,2006,49(4): 723~740

[2] 张文勤,刘云.研发主管目标取向对团队反思与知识分享行为的影响[J].科研管理,2014,35(9):154~160

[3] 陈国权,张中鑫,郑晓明.企业部门间关系对组织学习能力和绩效影响的实证研究[J].科研管理,2014,35(4):90~102

[4] 孙锐,陈国权.企业跨部门心理安全、知识分享与组织绩效间关系的实证研究[J].南开管理评论,2012,15(1):67~74

[5] CORNELISSEN J P, CLARKE J S. Imagining and Rationalizing Opportunities: Inductive Reasoning, and the Creation and Justification of New Ventures[J]. Academy of Management Review,2010,35(4):539~557

[6] 尚航标,黄培伦,田国双,等.企业管理认知变革的微观过程:两大国有森工企业集团的跟踪性案例分析[J].管理世界,2014(6):126~142

[7] HOGG M A, KNIPPENBERG D V, RAST D E. Intergroup Leadership in Organizations: Leading across Group and Organizational Boundaries[J].Academy of Management Review,2012,37(2):232~255

[8] TOEGEL G, KILDUFF M, ANAND N. Emotion Helping by Managers: An Emergent Understanding of Discrepant Role Expectations and Outcomes[J]. Academy of Management Journal,2013,56(2):234~357

[9] PHILLIPS L T, WEISBUCH M, AMBADY N. People Perception: Social Vision of Groups and Consequences fro Organizaing and Interacting[J]. Research in Organizational Behavior,2014,34(1):101~127

[10] 阎海峰,陈灵燕.承诺型人力资源管理实践、知识分享和组织创新的关系研究[J].南开管理评论,2010,13(5):92~98

[11] SORENSON O, RIVKIN J W, FLEMING L. Complexity, Networks and Knowledge Flow[J]. Research Policy,2006, 35(7): 994~1 017

[12] ZHAO Z J, ANAND J. Beyond Boundary Spanners: The ‘Collective Bridge’ as an Efficient Interunit Structure for Transferring Collective Knowledge[J]. Strategic Management Journal,2013,34(13):1 513~1 530

[13] PRATT M G, ROCKMANN K W, KAUFMANN J B. Constructing Professional Identity: The Role of Work and Identity Learning Cycles in the Customization of Identity among Medical Professionals[J]. Academy of Management Journal,2006,49(2):235~262

[14] CORNELISSEN J P. Beyond Compare: Metaphor in Organization Theory[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(4):751~764

[15] HERNANDEZ M. Toward an Understanding of the Psychology of Stewardship[J]. Academy of Management Review,2012,37(2):172~193

[16] CHREIM S, WILLIAMS B E, HININGS C R. Interlevel Influences on the Reconstruction of Professional Role Identity[J]. Academy of Management Journal,2007,50(6):1 515~1 539

[17] GAVETTI G. Cognition and Hierarchy: Rethinking the Micro-Foundations of Capabilities’ Development[J]. Organization Science,2005,16(6):599~617

[18] OLDROYD J B, MORRIS S S. Catching Falling Stars: A Human Resource Response to Social Capital’s Detrimental Effect of Information Overload on Star Employees[J]. Academy of Management Review,2012,37(3): 396~418

[19] BUNDY J, SHROPSHIRE C, BUCHHOLTZ A K. Strategic Cognition and Issue Salience: Toward and Explanation of Firm Responsiveness to Stakeholder Concerns[J]. Academy of Management Review,2013,38(3): 352~376

[20] COLLINS C, SMITH K. Knowledge Exchange and Combination[J].Academy of Management Journal, 2006,49(3):544~560

[21] 刘宁,贾俊生.研发团队多元性、知识分享与创新绩效关系的实证研究[J].南开管理评论,2012,15(6):85~92

[22] SIVADAS E, DWYER F R. An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Success in Internal and Alliance-Based Processes[J]. Journal of Marketing,2000,64(1): 31~49

[23] GREGORY N, STOCK N P, GREIS A F. Firm Size and Dynamic Technological Innovation[J]. Technovation, 2002, 22(9): 537~549

[24] 许冠南.关系嵌入性对技术创新绩效的影响研究——基于探索型学习的中介机制[D].杭州:浙江大学管理学院,2008

[25] FISHER D M. A Multilevel Cross-Cultural Examination of Role Overload and Organizational Commitment: Investigating the Interactive Effects of Context[J]. Journal of Applied Psychology,2014,99(4):723~736

[26] TSAI W. Social Structure of ‘Cooperation’ within a Multiunit Organization: Coordination,Competition,and Intra-Organizational Knowledge Sharing[J]. Organization Science,2002,13(1): 179~190

[27] BARON R M, KENNY D A. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986,51(6): 1 173~1 182

(编辑丘斯迈)

Behavior Mechanism of Cross-Sector Collaborative Innovation

SHANG Hangbiao1LI Weining2HUANG Peilun2

(1.Northeast Forestry University, Harbin, China;

2. South China University of Technology, Guangzhou, China)

Abstract:Drawing on behavior strategy theory, this study aims to examine the relationship among role commitment, cross-sector knowledge sharing and technological innovation performance. Results of an experience-sampling study of 239 firms show that there exists “inverted U” relationship between role commitment and cross-sector knowledge sharing, and cross-sector knowledge sharing has a direct positive effect on firm technological innovation performance. There exists “inverted U” relationship between role commitment and firm technological innovation performance either, and cross-sector knowledge sharing plays a intermediary role between role commitment and firm technological innovation performance.

Key words:role commitment, cross-sector knowledge sharing, technological innovation performance, behavior strategy

通讯作者:尚航标(1981~),男,河南济源人。东北林业大学(哈尔滨市150040)经济管理学院副教授。研究方向为组织行为与企业战略管理。E-mail: shbszz@163.com

中图法分类号:C93

文献标志码:A

文章编号:1672-884X(2016)01-0093-07

基金项目:国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71402022)

收稿日期:2015-04-07

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.01.012