媒体融合发展对接中国特色新型智库建设的路径研究*

吴 亮 夏 宇 马 岩

新华社瞭望智库 北京 100077

媒体融合发展对接中国特色新型智库建设的路径研究*

吴 亮 夏 宇 马 岩**

新华社瞭望智库 北京 100077

在媒体融合发展和中国特色新型智库建设的大背景下,近年来诸多媒体开始尝试向智库方向转型,未来行业竞争压力将逐渐增大。瞭望智库筹建近3年来,完整地经历了从“智库型媒体”到“媒体型智库”的转变,成功地实现了将传统新闻生产方式转变为以深度研究为核心抓手的智力产品生产模式。文章结合瞭望智库发展和运行过程中的实际情况,提出一套适合媒体融合发展对接中国特色新型智库建设的路径建议。

智库建设,媒体融合,媒体型智库,瞭望智库,新华社

DOI 10.16418/j.issn.1000-3045.2016.08.004

互联网新媒体给媒介生态和舆论格局带来的深度调整,既为执政当局了解社情民意开辟出可靠空间,也为社会公众表达利益诉求提供了便捷渠道。与此同时,随着经济全球化和科技的高速发展,智库已成为决定国家力量、影响政策走向的重要因素之一。

2014 年 8 月18日,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,指出要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系[1]。

2015 年 1月 20 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,明确提出“支持中央党校、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院、国务院发展研究中心、国家行政学院、中国科协、中央重点新闻媒体、部分高校和科研院所、军队系统重点教学科研单位及有条件的地方先行开展高端智库建设试点”的实施建设规划[2]。中央之所以提出中央重点新闻媒体开展高端智库建设试点的要求,是因为中央重点新闻媒体在公信力、权威性、专业化、大众化等方面具备一定优势和资源,并在媒体市场化的进程中,通过整合智库资源、媒体资源、渠道资源,不断实现媒体融合与创新,这些有益经验可以助力中国特色新型智库的建设和探索[3]。

2015 年 11月9日,《国家高端智库建设试点工作方案》经中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过。12月1日,国家高端智库建设试点工作会议在北京召开,刘云山同志出席并发表讲话,25 家机构入选首批国家高端智库建设试点单位[4]。值得注意的是,作为国家通讯社,同时也是唯一被授权具有“耳目喉舌”职责的新闻机构,新华社凭借遍布全球的信息采集网络和调查研究传统,成为首批国家高端智库建设试点单位中唯一一个具有媒体属性的智库机构。

党的“十八大”以来,发展中国特色新型智库已成为“国家战略”,同时媒体融合发展如火如荼,传统媒体迎来向“智库型媒体”或“媒体型智库”转型的关键机遇期,也面临着体制机制、观念思路、生产模式以及人才培养和技术演进等诸多方面的转型挑战和阵痛。作为新华社国家高端智库建设体系的一部分,瞭望智库筹建近 3 年来,完整地经历了从“智库型媒体”向“媒体型智库”的转型,成功地实现了将传统新闻生产方式转变为以深度研究为核心抓手的智力产品生产模式,并与《财经国家周刊》构成了“一库一刊”的良性生态系统和有机协作体系,初步形成了一个经过实践检验的、媒体融合与中国特色新型智库建设并举的媒体型智库发展范式。

本文首先对媒体向智库转型的现状和特征进行分析和总结,然后以瞭望智库发展和运行过程中的实际情况为研究案例,提出一套适合媒体融合发展对接中国特色新型智库建设的路径建议。

1 媒体向智库转型的现状和特征

2016 年 1月,上海社会科学院智库研究中心发布的《2015 年中国智库报告》指出,目前中国活跃智库发展呈现 4 个主要方向:综合型智库、专业型智库、平台型智库和媒体型智库。其中,媒体型智库是平台型智库的一个特例,其既有平台型智库强调思想供求双方的联通与对接的特征,又有其更为独特的“机构或创始人源自于媒体”“灵敏的问题发现能力和政策评论能力”“擅于捕捉舆情信息并运用媒体手段加以宣传推广”等特点[5]。

然而,对比另一份更为人所熟知的、美国宾西法尼亚大学“智库与公民社会”项目发布的《全球智库报告》可以看到,国外报告更关注的是智库在利用媒体方面的表现,而并非哪些智库源自媒体。事实上,1946 年诞生于英国老牌财经杂志《经济学人》的典型媒体型智库[6]——经济学人信息部(EIU),于最近两年才进入宾夕法尼亚大学的《全球智库报告》榜单,并以 2014 年“全球最佳盈利智库”第 1 名和 2015 年“全球最佳盈利智库”第 3 名的身份进入大众视野[7,8]。可见,媒体型智库并非全球普遍概念,而是在媒体融合发展和中国特色新型智库建设的时代大背景下,我国媒体行业自发产生的、一种较为独特的转型现象。

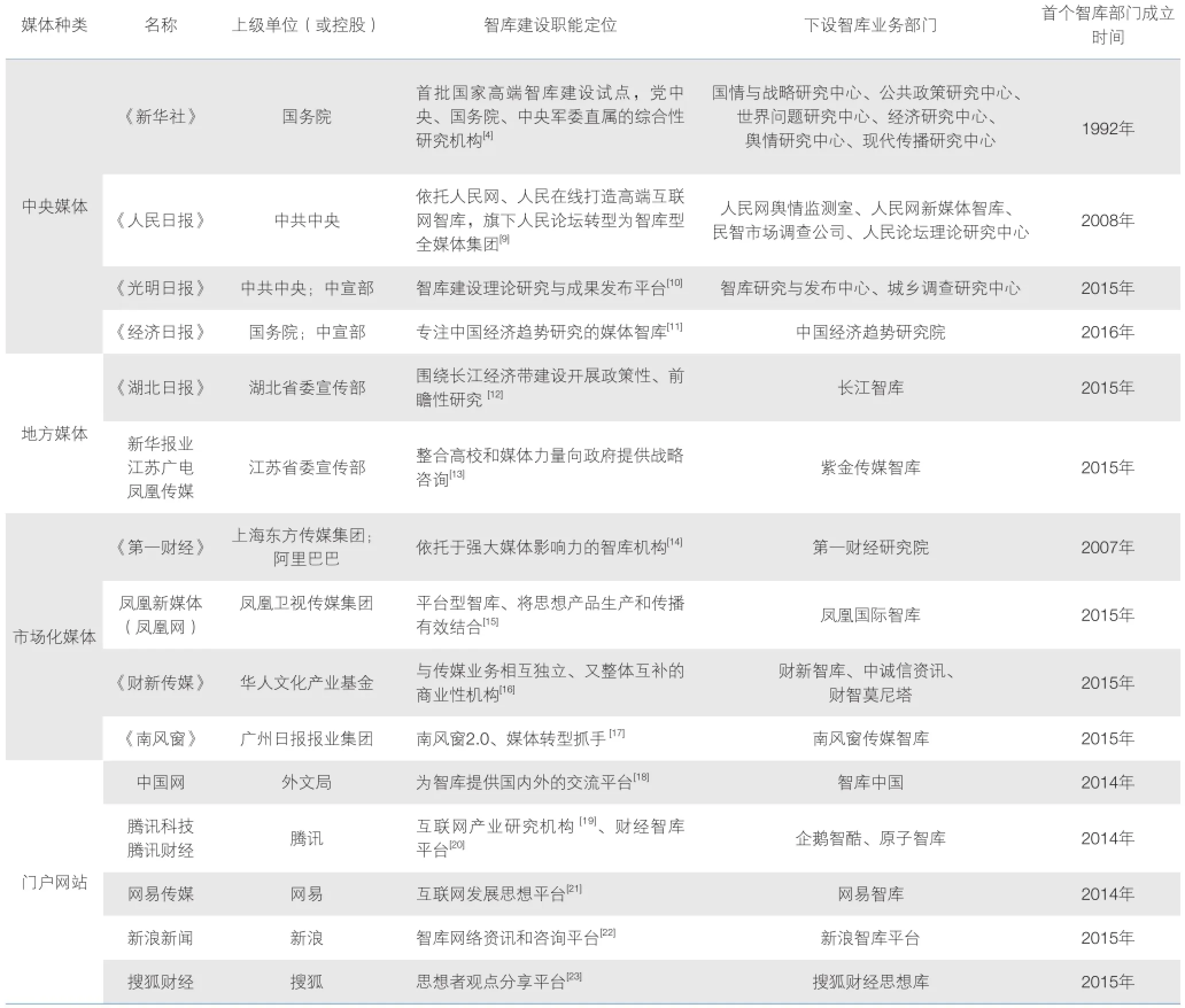

据笔者不完全统计,截至 2016 年 5 月,国内已宣布成立智库业务部门或整体向智库转型的媒体机构已达 15家之多,其中包括中央媒体 4 家,地方媒体 2 家,市场化媒体 4 家,门户网站 5 家,并且有多达 8 家媒体机构的智库业务集中出现在 2015 年(表 1)。可见,除了新华社、人《民日报》和《第一财经》外,其余绝大多数媒体机构的智库建设和转型均起步较晚,目前仍处于初步探索阶段。

这 15 家媒体机构在智库建设的过程中所扮演的角色有所不同。例如,中央媒体中,新华社侧重具体问题调查研究,《人民日报》侧重理论研究,而《光明日报》更加侧重发布;市场化媒体中,《财新》采取智库与传媒并行发展战略,而《南风窗》希望整体实现智库化改造;门户网站中,腾讯强调自身研究能力和研究成果,而新浪、网易和搜狐更加重视平台属性。尽管各自业务侧重点和发展阶段有所差异,但是上述媒体均看到了媒体向智库转型的必要性,并采取了较为一致的转型决策和行动。这其中的原因既有互联网时代媒体融合需要进一步转型升级的压力,也有现实中因媒体型智库缺位而急需发展的动力。

表 1 目前已宣布成立智库业务部门或整体向智库转型的 15 家媒体机构

首先,互联网时代下,新媒体异军突起,传统媒体作为唯一信源的优势正在逐渐丧失,不依赖于资讯而以分析见长的智库运营模式可能成为媒体转型的出路和捷径。

其次,中国具备媒体型智库发展的土壤,但尚未发展充分。智库的作用体现为“影响公众”和“影响决策”两个维度。媒体作为大众传播工具,天然具有影响公众的属性,同时,在中国特殊制度环境下,一小部分具有内参采写职能的媒体也天然具备了影响决策的属性,这是媒体型智库在国内显得尤为重要的根本原因。

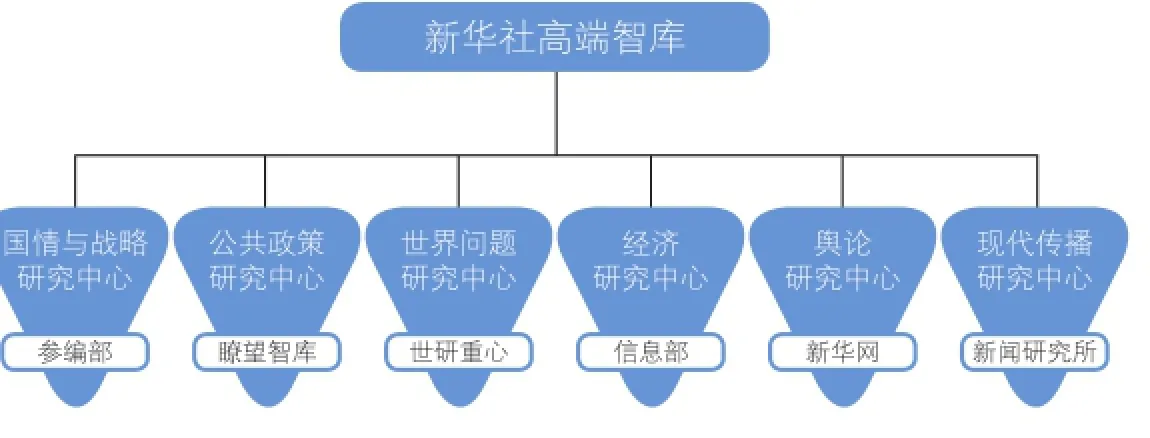

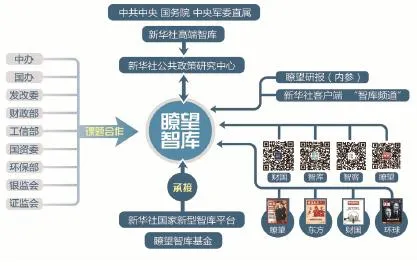

这一点在新华社身上体现得尤为明显:新华社作为唯一的媒体单位入选首批国家高端智库建设试点单位,反映了中央对新华社的高度重视和充分信任,也体现了新华社在媒体向智库转型浪潮中的领军地位。西方有一种观点认为,媒体型智库发布的报告数量少,内容零散,深度及专业程度不够,很难形成规模,也很难对国情国策以及公共政策产生影响[6]。事实上,新华社及其下设6个研究中心(图1)的实际运行已经说明了这种观点并不符合中国实际:作为中央媒体,新华社多年来一贯以高质量、规模化的调查研究,承担着大量向中央报送信息和决策咨询的任务。与其他智库机构相比,新华社视角宽泛、立场独立,善于从基层事实出发、多角度谈“真问题”;同时,与其他媒体机构相比,新华社强调一线调查研究,这是多年组织文化积累和经验历史传承下来的核心竞争优势。

图 1 新华社国家高端智库建设体系

从表 1 中可以清晰地看到,目前国内媒体在向智库转型的过程中呈现出一定程度上的行动一致性。在未来行业竞争加剧的情况下,这种一致性可能会导致较为残酷的优胜劣汰。这就从客观上要求智库经营管理者们具有开放的大局眼光,能够做到审时度势,不断思考自身竞争优势和劣势,扬长避短,从人才聚合、资源累积和技术进步等多个层面打造符合自身长远发展需要的良性生态系统,以实现基业长青。

在新华社国家高端智库整体建设体系下,瞭望智库从《财经国家周刊》智库事业部开始,经过多年发展和探索,形成了一套适合媒体融合发展对接中国特色新型智库建设的路径,对其他媒体向智库转型具有一定的借鉴意义。

2 《财经国家周刊》:“智库型媒体”案例

创办于 2009 年底的《财经国家周刊》,由新华社主管、瞭望周刊社主办。创刊时,正值胡舒立带领核心团队出走《财经》酝酿打造全新财经新闻品牌“财新传媒”之际,财经媒体竞争加剧,即将进入三足鼎立的白热化阶段。

历经 3 年,组织了 76 组封面报道后,凭借对重大政策、决策的深入调查研究以及站在“国家”角度对国运的深刻观察思考,《财经国家周刊》成为“百强社科期刊”“市场百家畅销期刊”,创造了 4 项行业第一:(1)国家部委发行量最大的财经周刊;(2)专访省部长最多的财经媒体;(3)承接部委研究课题最多的财经媒体;(4)唯一实现与系列高端论坛合作并进入全国两会的财经类媒体。

成绩的背后,是 3 年来不断摸索和探究出来的一套完整的市场定位与识别体系:掌握财经决策,提供政策、趋势、风险的智库型国家周刊,即“智库型媒体”[24]。这主要由 4 方面组成:(1)深化“部委攻略”,建设以“省部长专访”为标识的市场品牌栏目;(2)以承接部委课题为依托,加大课题研究和报道的深化,打造“国事论”“极度调查”为标识的市场化品牌栏目;(3)完善“财国进部委”战略;(4)细化会议与论坛匹配系统。

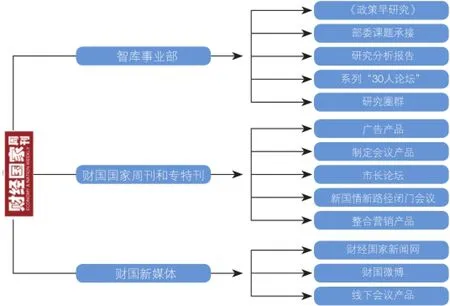

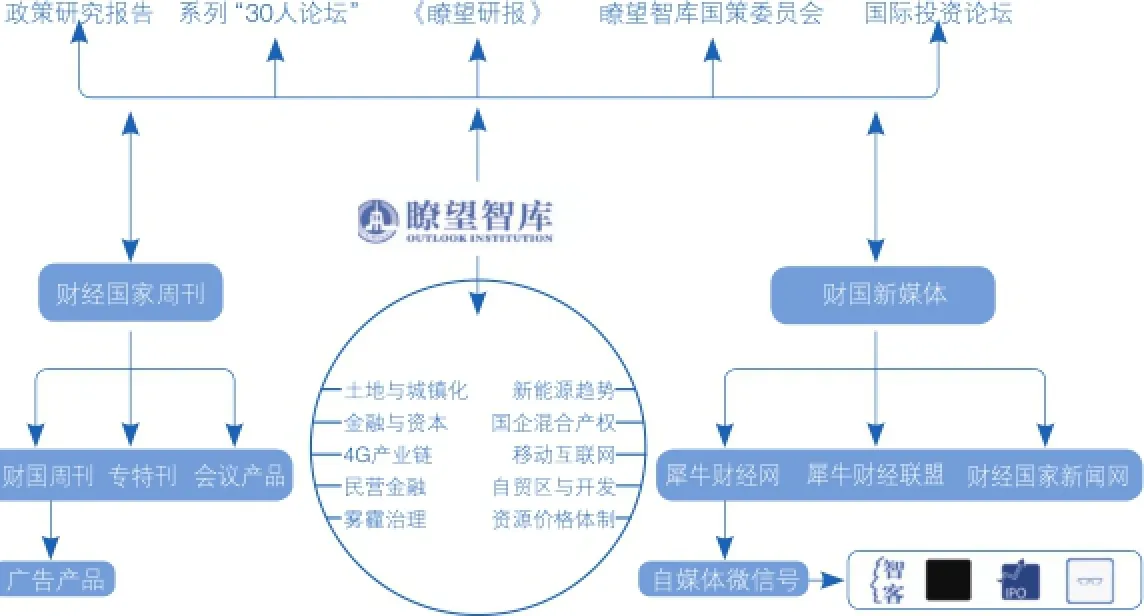

在清晰定位的基础上,《财经国家周刊》坚持“将产品高高举过头顶”,创新“资源与产品 N 次开发销售”的商业模式,经过不断细化产品设计,形成了课题、杂志、新媒体并行的产品线(图 2)。

与此同时,《财经国家周刊》还逐步探索出了“智库型媒体”的内生机制,让编辑记者的收入能够逐步提升:(1)建立“新闻产品(杂志)+智库产品(《政策趋势风险》《研究报告》、论坛策划)+新媒体产品(网站、微博、微信、数据类电子杂志)”统一生产线。(2)建立和完善“研究项目制”。以智库和研究中心为平台,向采编部门、社内记者、社外专家采购研究成果。(3)试点“事业部制”。建立事业部制的一个关键,是要建立起新闻产品与经营产品的有效“隔离带”。(4)为优秀采编记者建立“工作室”。

图 2 《财经国家周刊》智库型媒体产品线

进入 2013 年,随着以微博、微信为代表的新媒体对传统媒体冲击加剧,媒体变革的时间窗口加速锁紧,给予传统财经媒体转型的时间越来越少。《财经国家周刊》在总结前期经验的基础上,加快媒体向智库转型的步伐,在智库事业部的基础上加速探索“媒体型智库”组织架构模式(图 3)。

图 3 瞭望智库、《财经国家周刊》与财国新媒体形成“媒体型智库”组织架构

经过组织内部重新排列组合,在图 2 的基础上进一步提升智库事业部在“智库型媒体”组织架构中的地位和作用,得到新的“媒体型智库”组织架构。其中,最为重要的是在实际运营中给予智库部门与组织架构相匹配的人力、资金、技术等方面的支持,尤其是媒体采编人员向智库研究人员过渡过程中思维习惯的培养和工作习惯的养成,将是媒体进一步向智库转型成功与否的关键。

3 瞭望智库:“媒体型智库”案例

2013 年 9 月,新华社正式批准成立瞭望智库。瞭望智库可以正式被定义为,在中央推动媒体融合发展、建设中国特色新型智库大潮中率先出现的一家媒体型智库;同时也是瞭望周刊社探索传统媒体转型升级融合发展、打造“中央级全媒体期刊与融合智库集团”的成果。

组建近 3 年来,瞭望智库依托新华社全球信息采集网络优势和调查研究基因,利用《瞭望》30 多年来形成的权威、高端、国策研究与传播的品牌特质,紧扣“国家政策研究、评估和执行反馈”这一核心业务定位,利用新华社内外智力资源,连接全球主要智库,服务中央决策和新华社调查研究,连续获得财政部、中宣部项目资金支持,赢得了领导机关的信任,在社会上形成了一定的知名度和影响力。

在新华社建设国家高端智库的总体框架下,瞭望智库作为新华社公共政策研究中心(图 4),正在以《瞭望研报》等“研究型内参”为内核、以公共政策研究团队及系列“政策研究委员会”为研究基础、以“智库客户端集群”为新兴传播和交互矩阵,发挥着咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、公共外交等功能。具体的建设内容主要有建设“课题开放研究平台”和“专家在线交互平台”、形成符合新型智库特点和互联网思维的产品模式及生产流程、建设以“智库客户端集群”为特色的融合式智库传播平台3个方面。《瞭望研报》系列产品目前有《全球智库跟踪》《宏观风险观察》《大宗商品趋势观察》和《大宗商品专题报告》,更多产品即将陆续推出。

图 4 瞭望智库与新华社国家高端智库联动

3.1 建设“课题开放研究平台”和“专家在线交互平台”

海内外一直视《瞭望》为中国的“政策放风气球”和高层决策“思想库”。这一品牌资源优势,使瞭望智库在权威性认同、价值观认同、情感认同之上能够聚合较多专家资源。一方面,瞭望智库有专职研究员、编辑记者超过 200 人(其中正高级职称 21人、副高级职称 18 人),另一方面,瞭望多年来积累的数千名高水平的特约作者成为瞭望智库在线研究员团队,目前已有特约研究人员 200 名,2016 年底前将超过 1 000 名。

瞭望智库将积极为新华社调查研究提供重大研究课题参考、专家网络支持、内部会议研讨等服务,成为新华社参考报道的支持体系和公共政策研究中心。同时,瞭望智库通过“特约研究员”“政策与专家委员会”及系列专业领域“学术委员会”等模式,收集和形成研究方向、课题申报,构建“课题开放研究平台”;在线聚合特约专家学者队伍,快速启动和研讨重点课题,构建“专家在线交互平台”,在服务中央决策需要、有效解读和传播中央决策部署以及聚合与传播主流价值观等方面,提供针对不同层面、不同需求的系统化服务。

2015 年起,《瞭望》与新华社技术局共同承担中宣部“新华社大数据新型智库云”项目,通过建立国家专家库、国家课题库、新华社智库稿件库和国家在线智库平台,实现记者找专家、专家找记者和专家与记者课题合作在一个平台上运行,满足新华社与社外智库机构、专家的双向刚需,助推新华社记者专业化协作水平和生产能力的提升,为新华社国家高端智库建设增添一个支撑点,以更好地服务国家决策。

3.2 形成符合新型智库特点和互联网思维的产品模式及生产流程

瞭望智库目前已形成“课题研究”、《瞭望研报》《政策早研究》、指数与评价类产品、系列“新国情新改革”闭门会、系列“未来论坛”公开论坛等内容型产品和“瞭望智库 APP”等技术型产品。在生产模式上,采取与瞭望全媒体期刊集群“底部打通”模式,形成多路产品、多种传播统一策划、一体运作的生产流程;在智库发展模式上,研究端与传播端并重,智库影响与舆论引导并举,形成与单纯研究型智库的优势区隔。

瞭望智库紧紧围绕中央决策需求培育高端拳头产品。以《瞭望研报》为例,瞭望智库于 2014 年 2 月起正式向中办秘书局报送,中办亦多次向瞭望智库点题要求提供深化改革、香港问题、新疆问题、智库建设、官员懒政等专送材料。《瞭望研报》获多位中央领导批示,中办秘书局对瞭望智库的工作表示肯定,并致函新华社提出表扬。瞭望智库还与国务院办公厅信息公开办合作,共同打造讨论高端话题的“文津圆桌”,目前已举办近 20 场次,受到国办充分肯定。

3.3 建设以“智库客户端集群”为特色的融合式智库传播平台,发挥价值塑造、舆论引导的特有优势

瞭望智库利用《瞭望》品牌优势,在与其他智库机构合作研究的同时,为智库机构和专家学者提供主流的“传播端”服务。在解读公共政策、研判社会舆情、引导社会热点、疏导公众情绪等方面,成为最能聚集和传播正能量的引导平台;在树立中国良好形象、传播中华文化和当代中国价值观、传递中国主张和中国声音等方面,成为价值塑造和诉说的最佳平台。同时,聚合研究资源为中央决策服务,为新华社加强内参调研、国际传播能力建设贡献力量。

瞭望周刊社是国内首家提出建设“媒体型智库、智库型媒体”的中央级新闻媒体,从 2014 年开始推进建设“四库一平台”——智库数据库、专家数据库、课题数据库、文献数据库和“在线智库与研究平台”。“瞭望智库 APP”(一期)2014 年11月上线,二期工具性改造正在紧锣密鼓进行,预计将于 2016 年下半年上线。二期改造完成后“瞭望智库 APP”将成为国内智库机构中首个工具性 APP,也将成为最具影响力的智库移动客户端。目前,瞭望智库正在推进“智库客户端集群”建设,将成为国内乃至全球智库的“思想交互平台”和智库成果的“展示馆”,亦会成为课题研究的众包、众筹、在线评估平台。

在新华社内部,“智库客户端集群”以及智库数据库群建设,将为新华社高端智库建设提供重要的社会化智力支持系统。“智库客户端集群”还能与新华社正大力推进的“党政客户端集群”(“新华社发布”客户端)互为依托,由“党政客户端集群”提供研究需求、“智库客户端集群”提供研究能力供给,形成研究课题的在线对接、交易平台,进而形成占领战略研究与高端话题引导,以及深度阅读的“互联网入口”。

4 结语

在媒体融合发展和中国特色新型智库建设大背景下,国内众多媒体着力向智库转型,方式包括搭建智库平台、成立智库业务部门、整体转型为智库型媒体或媒体型智库。目前媒体机构在行动上呈现出一定程度上的一致性,在未来行业竞争加剧的情况下,可能会导致较为残酷的优胜劣汰。因此,智库经营管理者们应具有开放的大局眼光,审时度势,不断思考自身竞争优势和劣势,扬长避短,从人才聚合、资源累积和技术进步等多个层面打造符合自身长远发展需要的良性生态系统,以迎接挑战。

此外,瞭望智库的实践经验证实了建设媒体型智库的可操作性,其建设经验对于其他正在经历或者打算尝试向智库转型的媒体来说,具有一定的借鉴意义。

1 中央出台指导意见推动媒体融合发展. [2014-08-21]. http:// news.xinhuanet.com/mrdx/2014-08/21/c_133571931.htm

2 中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》. [2015-01-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/20/content_2807126_2.htm

3 康培培. 中央重点新闻媒体助力中国特色新型智库建设的探索与思考. 传媒, 2015, (8): 69-72.

4 25机构入选首批国家高端智库建设试点单位. [2015-12-04]. http://www.china.com.cn/opinion/think/2015-12/04/content_37236099.htm

5 2015年中国智库报告——影响力排名与政策建议. [2016-01-30]. http://www.sass.stc.sh.cn/eWebEditor/UploadFile/00n/ ull/20160128161350250.pdf

6 刘征. 媒体智库的六种优势——基于全球视野的智库分析. 传媒评论, 2015,(11):35-38.

7 2014 Global Go To Think Tank Index Report. [2016-03-01]. http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&-context=think_tanks

8 2015 Global Go To Think Tank Index Report. [2016-02-09]. http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&-context=think_tanks

9 人民论坛:迈向未来的智库型全媒体集团. [2016-05-28]. http://special.rmlt.com.cn/140529-2/

10 光明日报《智库》版与读者见面. [2014-12-25]. http://news. gmw.cn/2014-12/25/content_14286516.htm

11 经济日报社中国经济趋势研究院正式运行. [2016-03-21]. http://finance.ce.cn/rolling/201603/21/t20160321_9643580.shtml

12 “长江智库”在汉成立. [2015-05-08]. http://news.xinhuanet. com/local/2015-05/08/c_127776952.htm

13 紫金传媒智库聚焦股市风潮 挽回信心还靠一个“涨”字. [2015-07-16]. http://xh.xhby.net/mp2/html/2015-07/16/content_1280138.htm

14 第一财经研究院. [2016-05-28]. http://www.cbnri.org/aboutus/

15 凤凰国际智库. [2016-05-28]. http://pit.ifeng.com/aboutUs/index.shtml

16 财新智库平台搭就 多位重量级专才加盟. [2015-11-05]. http:// www.caixin.com/2015-11-05/100870516.html

17 窦丰昌. 南风窗传媒智库:下一个30年的现实路径. 传媒评论, 2015,(11):32-34.

18 中国首家智库媒体平台“智库中国”正式上线. [2014-09-09]. http://news.china.com.cn/txt/2014-09/09/content_33459398. htm

19 企鹅智酷. [2016-05-28]. http://re.qq.com

20 腾讯财经“原子智库”正式启动. [2016-03-25]. http://finance. qq.com/a/20160325/000464.htm

21 网易智库顾问团. [2016-05-28]. http://go.163.com/2014/0424/ zhiku/

22 新浪智库平台上线. [2015-08-13]. http://politics.gmw.cn/2015-08/13/content_16649539.htm

23 搜狐财经思想库官方网站. [2016-05-28]. http://business.sohu. com/thinktank/index.shtml

24 汤耀国. 《财经国家周刊》的“智库型媒体”之旅. 传媒, 2013,(7):49-51.

吴 亮瞭望周刊社党组成员,瞭望智库总裁,《财经国家周刊》常务副总编辑,双学士。长期在新华社一线从事内参调研,并获2013年度新华社“十佳编辑”,2009年参与创办《财经国家周刊》并任主要负责人,2012年起探索建设“瞭望智库”,瞭望智库成为国内第一家媒体型智库,2015年作为研发负责人申报的“新华社大数据新型智库云”获批成为中宣部融合发展项目。E-mail: wuliang1970@126.com

Wu LiangReceived two bachelor's degrees. He is a member of the party group in Xinhua News Agency Outlook, the managing deputy editor-in-chief of Economy and Nation Weekly. He has been engaging in front-line investigation and survey of internal reference reports for a long time, and was given the honor of “the Top Ten Editors” by Xinhua News Agency in 2013. He co-founded Economy and Nation Weekly in 2009 and took the main responsibility. Since 2012, he has been endeavoring the construction of Liaowang Institution—the first mediatype think-tank in China. In 2005, “a New Think-tank Cloud of Xinhua News Agency’s Big Data” was licensed as an integrative development project of the Propaganda Department of the Central Committee of the CPC, and WU is the research and development leader of this project. E-mail: wuliang1970@126.com

夏 宇男,瞭望智库副总裁、《财经国家周刊》副总编辑,硕士。历任新华社平壤分社、广东分社记者,曾主持和参与过多项公共政策及产业政策的重大调研课题,相关研究成果和建议多次得到领导机关和国家领导人重视。E-mail: sharkone@126.com

Xia YuMale, Master, vice-president of Liaowang Institution, and deputy editor-in-chief of Economy and Nation Weekly. He used to serve as Xinhua News Agency correspondence in Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea and in Guangdong Province of China. XIA is the director of research subjects on public and industrial policies. Besides, XIA’s research findings and suggestions have drew much attention from leading body of the Party. E-mail: sharkone@126.com

马 岩女,瞭望智库专家服务与智库联络部总监、研究员,硕士。“瞭望智库”专家数据库建设项目负责人,《财经国家周刊》“思想库”栏目策划、编辑、主笔,长期跟踪研究国内外智库研究动态和机构发展规律,发表数十篇相关文章。E-mail: mayan0722@gmail.com

Ma YanFemale, master degree, the inspector-general of expert services and think-tank liaison department in Liaowang Institution, and also a research fellow. She is the key person who is responsible for the construction of Liaowang Institution’s expert database. Besides, Ma works as a research fellow in Political and Security Research Center, the planner, editor, and chief writer of Think Bank of Economy and Nation Weekly. She also pays close attention to the research trends and development laws of domestic and foreign think-tanks and has published dozens of articles. E-mail: mayan0722@gmail.com

Approaches to Linking Integrative Development of Media and Construction of New Think-tanks with Chinese Characteristics

Wu Liang Xia Yu Ma Yan

(Liaowang Institution, Xinhua News Agency, Beijing 100077, China)

With the integrative development of media and the construction of new think-tanks with Chinese characteristics, many media organizations have been transforming into think-tanks, and thus industrial competition in the future will be increasingly fiercer. It has been three years since Liaowang Institution was established, and it has gone through the complete transformation from a ‘think-tank-type medium’ to a‘media-type think-tank’. And in the whole process, the production mode of traditional news has been successfully converted into a new one for intellectual products with in-depth researches as its core. Based on the realities during Liaowang Institution’s development and operation, the thesis offers a series of approaches which are appropriate for linking the integrative development of media and the construction of new thinktanks with Chinese characteristics.

construction of think tanks, media integration, media-type think-tanks, Liaowang Institution, Xinhua News Agency

**通讯作者

*修改稿收到日期:2016年5月31日