北洋公共卫生:大鼠疫的痛悟

陈杰

一九一零年,在摇摇欲坠的清政府统治下,东三省又迎来了一个多灾多难的时期。这一年的夏秋之际,东北三省发生水患,奔涌的江水越过堤坝,直扑农田。仅黑龙江省的受灾农田面积就达到了2万余亩,难民15万之多。

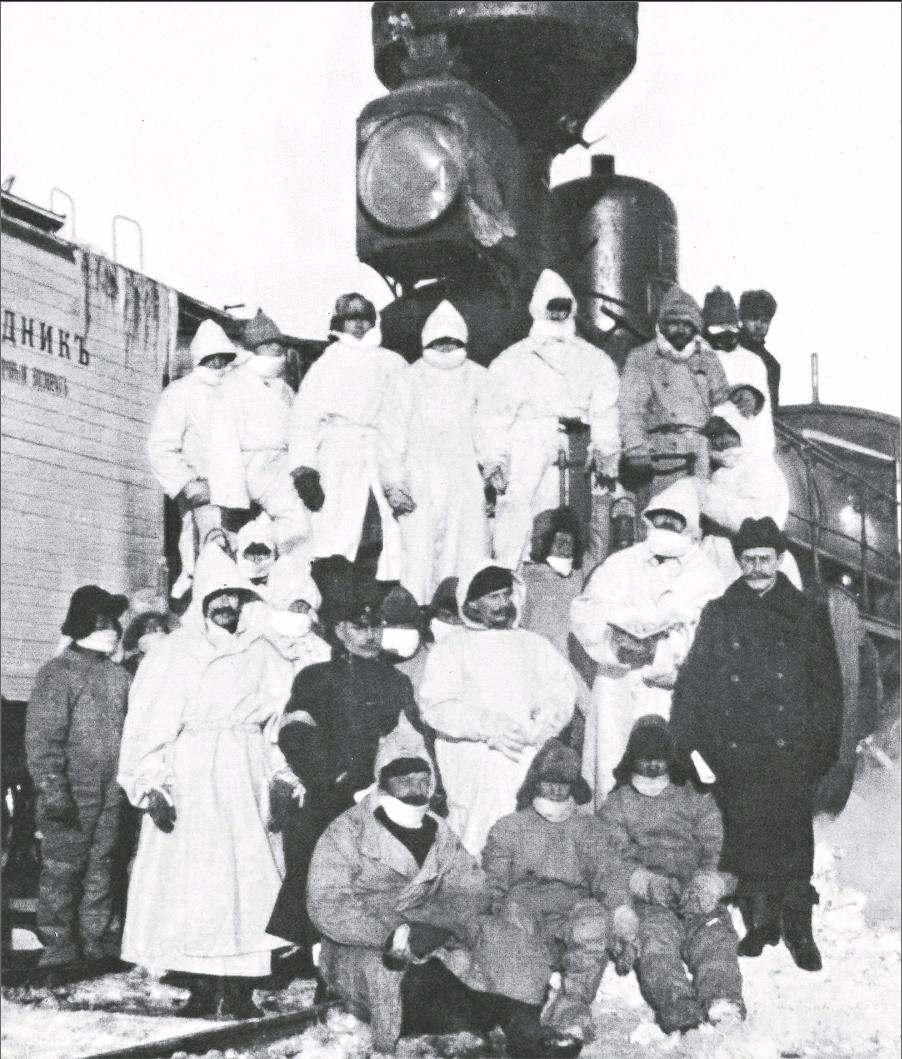

祸不单行。当年11月,鼠疫跟随贩卖旱獭毛皮的商人从俄罗斯经满洲里蔓延到东北地区,并沿着铁路向南和向东蔓延开来。临近岁末,大量闯关东的关内人急于回乡过春节,于是,鼠疫随着返乡的劳工向内地蔓延,短短三个月,疫情迅速蔓延到整个东三省、直隶、山东等省份,死亡人数越来越多。清政府逐渐意识到疫情的严重性,采取了积极的应对措施,设立了专门的卫生防疫机构,采取了一系列卫生防疫措施,最终扑灭了这场鼠疫。

这场鼠疫夺取了六万多人的生命,造成了重大的损失。尽管清政府的积极行动将鼠疫的影响降到了最低,却没能以此获得自身改革的喘息之机。就在鼠疫发生的当年七月,清政府公布了人口调查数据,全国人口为4.2亿之多。美国社会学者罗斯于1910年来到中国,他的感觉是:这片土地人口拥挤,感觉压抑,普通民众对于卫生常识一无所知。而鼠疫以6万多人口的代价,唤醒了民众公共卫生的意识,在防疫过程中,政府设立的各级组织及制定的法律法规得到了北洋政府的继承和发展,为近代中国的公共卫生体系奠定了基础。

官方主导的卫生管理

公共卫生在清末是由政府主导的。此前,公共卫生仅是地方官员的个人命令。国门打开之后,在与西方和东洋的对比中,当污秽不洁同落后愚昧甚至种族、国权相关联后,公共卫生事务被提上了政治高度。尤其是在东北鼠疫的防治过程中,由政府设立专门机构的作用凸显,使得公共卫生事务得到了政府的高度关注。

1911年,是我国鼠疫蔓延趋势最大、最严峻的一年。政府在北京设立了京师防疫局与卫生会,又在巡警总厅设立了卫生警察队,在山海关设立检疫所,并在奉天设立了万国鼠疫研究会,用以防治鼠疫。这其中的一个代表人物就是被称为“鼠疫斗士”的伍连德,他在这次鼠疫中,凭借自身的专业知识和经验,成功控制住了这次鼠疫。在鼠疫结束后,他主持召开了我国历史上第一次国际医学会议——国际鼠疫大会,会议提出在东北设立北满防疫处。

北满防疫处对东北地区流行病的控制发挥了重要的作用,直到1919年,东北一直没有大的流行病发生,而且在霍乱防治方面也发挥了积极的作用。北满防疫处作为我国公共卫生事业的开端,在北洋时期得到很好的继承和发展。

北洋时期政局动荡不安,当政者如走马灯般变幻不定。在这样的背景下,中央的卫生管理机构也变化频繁。

1912年6月,北洋政府在内政部设立卫生司,专门管理全国卫生事务。1913年,将卫生事宜划归警务司管理,并设立卫生科。1916年6月,北洋政府恢复了卫生司,并设立了两个与之平行的机构——中央防疫处和京师警察所共同执行公共卫生管理的职责。

北洋政府继承清末的新政改革措施,采纳了当时社会有识之士的意见,首次创建了近代的公共卫生行政管理体系,在形式上奠定了中国公共卫生事业发展的基础,但是在内容上,北洋政府的公共卫生行政管理系统依然没有摆脱那个时代的特色。作为全国卫生主管部门的卫生司\局的负责人不断更替,十七年换了九任司长,有的任期只有短短几个月,其下属的职能部门更是频繁换人,使得该机构的办事效率极低。在这九任司长中,只有三人具有医学知识背景,其余皆不具备医学知识,这就使得很多卫生措施无法实行,卫生事业停滞不前。

中西碰撞中的防疫

鼠疫的防治,是我国近现代卫生事业的起点,促进了我国公共卫生行政管理机构的设立。由于我国人口众多、公共卫生意识薄弱,防疫成为公共卫生系统的主要工作。

随着新的医学及卫生理念的传播,老百姓的嗅觉似乎逐渐敏锐起来了,对所谓的“秽气”变得越来越敏感,那些因习惯而忽视的味道变得强烈起来。如当时洋人所言:中国人士,性习于不洁,清净非所素爱,衣服则污秽频仍而洗涤艰难,室则尘埃堆积而罔知扫除,街市则粪土之杂风扬于身,出入呼吸之间,秽不屑目见,臭不忍鼻闻。

人们长期生活在这样的环境中,不知不觉已经适应了这种空气的味道。当时,洋人在租界实行自己的一套公共卫生体系,租界内外的环境差别使很多人认为对“秽气”感知的差异代表了野蛮与文明、开通与愚昧之间的差别。这种认知使得很多人开始效仿洋人的生活习惯,政府也大力提倡西方的公共卫生生活习惯,使中国的公共卫生事业得到很大的进步。

病从口入,卫生防疫工作往往也是从食物开始。根据八国联军统帅瓦德西回忆:中国人对已死动物加以埋葬之举从未有之,无论骆驼、驴子、马牛、犬猫皆可作为食品,假如该项牲畜之死系由染疫之故,则其肉价可略微减低,但其尸体却无论如何非吃不可。

为解决食品卫生安全问题,北洋政府的食品卫生由警察机构和警察人员进行管理。1913年,北京组建京师警察厅,下设的卫生处成为北京饮食卫生管理的主要职能部门,但该部门职员人数有限,只能对饮食卫生的管理进行指导工作,具体工作需要由警察来完成。

警察厅规定,各种饮食经营场所和经营者必须领取执照,对汽水业、牛乳业、羊肚作坊、剔骨肉作坊等对卫生有特别要求的行业,还应该遵守警察厅制定的单项规则。对以上各行业,有不按规定开业、营业者,警察厅一旦核查属实,即酌量令其停业或歇业。如1913年,郭子厚曾租姚永泰的房屋开设羊肠作坊,未经批准即开张营业,被警察厅外左三区查获处罚,郭子厚将羊肠作坊号去掉,改行别的生意,房主姚永泰也一并被处罚。

饮食物原材料的新鲜清洁是保证饮食卫生的基础。对整个饮食卫生过程的管理中,应首先注意原材料的卫生状况。警察厅《管理饮食物营业规则》对不适合食用的饮食物原材料进行了限定,其中,肉类食品和各种浆酪、饮料水是销售颇广而又极易从原材料引发卫生问题的两大类,警察厅对此进行了有针对性的规定。

牲畜肉类是日常饮食所需,而有病肉类是导致传染病的重要原因,为了保障肉类安全,天津、上海等地在北洋时期都设立了屠宰检验所。但是北京一直“于卫生多不讲求”,屠宰检验所的设置涉及猪牛羊行业的利益,“非得猪牛羊三行商会之同意,则阻梗甚多”,警察厅直到1926年才在北京建成屠宰检验所。对于汽水的生产,警察厅也作出了规定,以规范汽水生产行为。酸梅汤是北京居民喜欢的传统饮料,原料以开水制成。根据记载,以前北京有名的酸梅汤,准保是开水,一点也没掺和,后来人心越来越诈,不少商铺都弄点儿酸梅卤兑糖水,喝了就会跑肚拉稀。针对类似的情况,警察厅1916年颁布了《各种汽水营业管理规定》,对汽水所用原料进行了详细的规定。

北洋政府为了提高食品公共卫生安全,不仅对原材料进行了严格的控制,还从生产环境、流通环境等环节进行了管理。通过警察厅的努力,同清朝末年相比,北洋时期的北京饮食卫生状况得到了一定程度的改善,从防疫的角度来说取得了较显著的效果。1919年,美国驻华公使说:北京警察对于防治霍乱事宜,办理异常认真,成效卓著。经巡警晓谕,居民皆不露食物于外,加以盖藏,复注意一切卫生,故北京能免此恶疫。

虽然,北洋政府在卫生防疫上做出了努力,却没有达到理想中的效果,这是由于北洋时期政局的不稳定决定的。警察厅的主要职责是治安,由他们兼办的公共卫生管理,必然不能达到专业人员办理的水平。另外,法律法规在当时社会条件下的非强制性及老百姓的积习难改也是导致当时公共卫生改革效果不佳的原因。

城市卫生的奠基

——北平市第一卫生事务所

医疗和医药是公共卫生系统的基础,也决定着公共卫生系统的水平。二十世纪初,随着大量的教会医院涌入中国,西方的西医理论和实践也逐渐被中国人所接受,利用西方医学解决城市公共卫生问题成为时人考虑的问题。

北平市第一卫生事务所正是解决这一问题的产物,它的诞生得益于兰安生的提议与谋划。兰安生是美国人,著名的公共卫生专家。19世纪末,年幼的兰安生随父亲来华,在江浙地区传教、开诊行医。受父亲的影响,兰安生后来从公共卫生专业毕业,并加入了罗氏基金会。受当时预防医学思潮的影响,他认为:一盎司的预防胜过一磅的治疗。1923年,兰安生受聘为北京协和医学院公共卫生系主任,全面主持预防医学的教学工作。最开始,协和的学生不喜欢兰安生的公共卫生课程,总是感觉空洞。有的学生问:“公共卫生实习基地在医院的病房和门诊吗?”兰安生回答:“不,是在社区。”

鉴于当时中国贫病交加,婴儿及各种疾病死亡率很高,他主张必须深入社会,建立与临床各科同等重要的公共卫生教学与实习基地,以培养治疗和预防兼备的医疗人才。在这种理念的指导下,经过与北京市警察厅协商,得到了当局的支持,并于1925年划定了北京市东城区一个区域为公共卫生系的教学区,命名为京师警察厅公共卫生事务所,1928年,更名为北平市第一卫生事务所。

北平市第一卫生事务所作为医疗服务、人群实验室及社会教学课堂三结合的示范点,取得了很大的成绩。

一所开公共卫生教学与实践相结合及公共卫生护理教育的先河,使医学生和护理生走出学校,走近社区,丰富了医学教育的内涵;展示了强有力的卫生示范作用,对近代中国的卫生事业影响巨大,促进了公共卫生事业的发展;通过一所的建立与发展,兰安生模式得以建立起来,将自然社区与医疗社区有效结合起来,在空间上建立起医疗保健网,将医学与人群联系起来,这在世界上尚属首创,后来亦为许多国家所模仿。

几乎是兰安生建立一所的同时,在河北省的一个贫困的农村——定县,中国农村公共卫生基地诞生了。

定县基地的开创者是晏阳初,四川巴中县人,近代平民教育的实践者与倡导者,并创立了平民教育促进会。1928年,晏阳初与兰安生相识,晏阳初十分钦佩兰安生在一所取得的成绩,兰安生对晏阳初在定县的工作也充满好奇。于是,在这一年有了北平市第一卫生事务所和平教会的联姻,进而缔造了定县卫生实验区。

在晏阳初及协和医学院众多毕业生的共同努力下,由县保健院、区保健所及村保健员构成的农村三级医学保健网形成了。兰安生、晏阳初和他们的伙伴在河北定县开展的卫生工作促进了中国全面的农村教育和改革运动,不仅为乡村卫生服务者提供短期培训,而且使农民享受到医疗服务。20世纪50-70年代,赤脚医生和乡村卫生服务的培训模式即由此而来。

20世纪30年代,北平市第一卫生事务所与河北定县三级医疗模式均成为当时全球公共卫生的典范。这对新中国成立后中国三级医疗模式的形成,产生了深远的影响。

结语

北洋时期的公共卫生体系建立在古代中国几千年旧有的卫生土壤之上,可谓一片空白。即使建立起了基本的公共卫生管理机构,却也不得不依靠原有的人员来实施和管理,专业人员的缺乏使得这些机构很难充分发挥公共卫生管理职能。多难兴邦,似乎只有大灾难才能促进古老中国的觉醒与进步,发生在东北的鼠疫,夺取了六万多人的生命,也唤醒了中国人的公共卫生意识,但是,这种意识却不得不同延续了几千年的生活习惯作斗争。然而,就是在贫穷落后、缺乏基本医疗卫生设施、政局动荡的旧中国,中国人依然创造出了北平市第一卫生事务所和定县基地的世界先进模式,为世界公共卫生事业的发展做出了自己的贡献。

北洋时期的中国处于历史的过渡阶段,它上承古代政治与生活秩序,下启革命的政治与生活秩序,挟裹着传统的东方文化思想对抗与吸收着现代的西方文明。北洋时期的中国,就是在这种旧与新的融合中不断地前进与激荡。

——评电影《七月与安生》