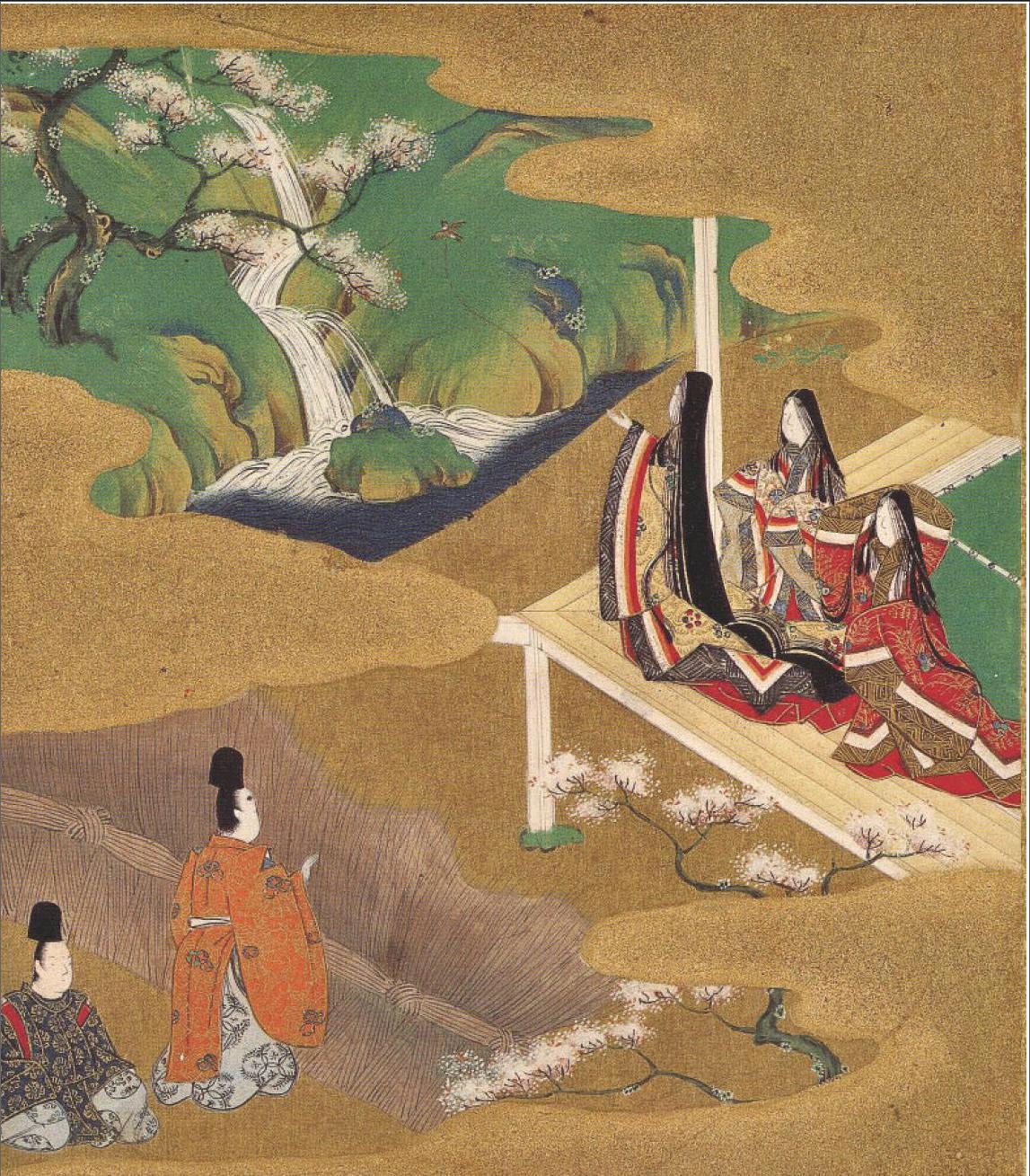

唐物:平安时代王室生活中的必需品

(日)河添房江

关于日本平安时代(794年-1192年)的文化,日本教科书中是这样讲述的:从“唐风文化”转向“国风文化”。更进一步的描述是,平安时代初期,“唐风文化”占据优势。但到了宽平六年(894年),由于日本朝廷停派遣唐使,来自唐朝的文化影响减弱,“国风文化”遂开始抬头。

随着假名文字的创设,日本“国风文化”大放异彩:和歌空前繁荣,《古今和歌集》成书;《土佐日记》等日记文学不断涌现;《竹取物语》《伊势物语》乃至《源氏物语》等物语文学迅速发达。

诚然,将日本古典文学在“国风文化”的框架内予以把握并无不妥。假名文字是洗练的贵族文化的表征,它为日本古典文学的隆盛提供了合适的土壤。

但是,“国风文化”果真是在废止遣唐使之后,在锁国的状态下发展起来的文化吗?“国风文化”这一概念,归根结底,又是如何得以建立的呢?

试图剥离汉文化

在历史学领域,日本“国风文化”原本只是古典文学中的一个用词,“国风暗黑时代”的提法始于20世纪30年代。小岛宪之氏在其《国风暗黑时代的文学(中卷上 以弘仁期的文学为中心)》一书中认为,“国风暗黑”一词在学界的流布,归功于其老师吉泽义则。小岛宪之称,昭和十年(1935年),吉泽义则担任“日本文语史”课程,授课中使用了“国风”“暗黑”等字眼。

实际上,种种迹象表明,在近代日本这个国家的形成过程中,“国风文化”这一概念与日本文化宣导的自立等意识一起,在日本文学史当中得到了建构。

近代以来,出于国民文学的需要,日本文学被赋予了优美的特征而被大加称颂,借以与中国文学的雄壮、西方文学的精致相抗衡。如此一来,平安文学被奉为日本国民文学的圭臬也就不足为奇了。

继被称作“近代国文学之父”的芳贺矢一之后,东京帝大副教授藤冈作太郎在所著的《日本文学史教科书》也是把日本文学史作为国民精神的历史予以把握的。他将平安朝的美术和文学之纯化为国风与遣唐使的停派相联系,赋予二者某种因果关系。而且,不仅仅是平安文学,在美术中,亦可见到诠释“国风”的具体表现。

在近代日本国家建设的进程中,需要自己独立的国民文学的历史,也即要编纂日本自己一国的文学史。此时,作为他国文化的汉文化,就必须被剥离出去。因此,在没有遣唐使的情况下,在锁国体制下发达起来的“国风文化”的独立性这一意识形态,遂被强调到了无以复加的程度。

换言之,日本文学史为近代日本国家与国民的自我认同提供了支撑,这个思考模式,又催生了“国风文化”这一概念。对此,很有必要将其置于相对化的语境中加以重新认识。无可辩驳的是,“国风文化”这一概念是对10世纪到11世纪的文化的某一侧面的过度强调。

东亚贸易圈

准确地说,作为“国风文化”前提的遣唐使问题,并不是废止,而应该是日本朝廷在采纳菅原道真的建议予以中止之后,未再恢复派遣。须注意的是,宇多朝以后,根本不必依赖遣唐使这样的正式的朝贡使,物品、信息等都可以从中国源源不断地输入,可以确保交流。所以,停止朝贡的状态才维持了下来。由此可知,并非如通常所说的那种情形——单纯由于中止派遣遣唐使,所以实现了由“唐风文化”向“国风文化”的转换。

而使得这种物品、信息、人之间的交流得以顺利进行的是联通东亚世界的贸易圈。“国风文化”,非但不是在锁国的文化环境下孕育而成,而且可以说,如果没有大唐的文物制度,这种文化便无从谈起。在此意义上,和风文化可谓国际元素至为丰富的文化。

醍醐天皇因下旨敕撰《古今集》,而被视作“国风文化”的始祖。即便是他,也一样使用舶来品,确立了唐物御览(日本天皇观阅唐物,分配给臣下的仪式)这样的机制,并将之作为宣扬浩荡皇威的场域。

其父宇多天皇,让位之后仍致力于聚敛舶来品。承平元年(931年),从皇宫御室搬到仁和寺藏宝阁的御物中,据说就有大量来自于大唐、渤海国、新罗的舶来奢侈品。

可以肯定的是,在平安京这个都市中,财富积累得越多,对唐物这类奢侈品的欲望也就愈旺盛。朝廷当然会实施贸易管制,贵族们则想方设法突破这种禁制之网,地下交易之风盛行。“国风文化”就是在消费舶来奢侈品的环境中孕育出来的洗练的都市文化。

唐物——舶来的奢侈品

那么,通过贸易输入的舶来奢侈品,也就是所谓的“唐物”,具体都有些什么东西呢?

欲要了解唐物的详细品目,在稍后的时代,亦即平安时代后期成书的藤原明衡的《新猿乐记》可资参考。据该书记载,贸易商“八郎真人”经手的唐物,多达53个品目:

沉香、麝香、衣比、丁子、甘松、熏陆、青木、龙脑、牛头、鸡舌、白檀、赤木、紫檀、苏芳、陶砂、红雪、紫雪、金益丹、银益丹、紫金膏、巴豆、雄黄、可梨勒、槟榔子、铜黄、绿青、燕脂、空青、丹、朱砂、胡粉、豹虎皮、藤茶碗、笼子、犀生角、水牛如意、玛瑙带、琉璃壶、绫、锦、罗、谷、绯襟、象眼、纭、高丽软锦、浮线绫、吴竹、甘竹、吹玉等。

将上述物品稍加分类,我们发现,从沉香到鸡舌的十种为香料(香药)类;白檀、赤木、紫檀为名贵木料;苏芳是染料;陶砂是陶土;从红雪到槟榔子的九种是药品。其中,雄黄是砒素硫化物,可(诃)梨勒是缓下剂药,贵族社会普遍服用。在《吉备大人入唐绘卷》中,亦可见到唐朝官员让吉备真备服用可梨勒的场面。

接下来,铜黄以下到胡粉为止,这七种都是颜料。这些并不都是宋朝的产品,其中有很多是来自南洋的物产。从事这些贸易的商人被称作海商,显而易见的是,他们所经营的所谓唐物,其产地分布很广。

《新猿乐记》大约成书于11世纪中期,但自从9世纪以来,进口唐物的种类殆无大的变化。除了上述物品,进口货物还包括书籍、鸟兽类(鹦鹉、孔雀、鸽子、白鹅、羊、水牛、唐犬、唐猫、唐马等)、文房四宝(唐纸、唐砚、唐墨等)。

同样是在稍晚一点的时代,入宋僧成寻撰写了《参天太五台山记》一书。据其中的延久四年(1072年)十月十五日的记载,宋朝神宗皇帝曾写信询问日本对宋朝的何种物品有需求,成寻答曰:“香、药、茶碗、苏芳、锦等”。按照现在的话说,神宗是在作市场调查。通过这些资料,我们可以了解唐物当中哪些东西在日本被当作奢侈品受到追捧。

据说,“唐物”一词第一次出现在文献中是在承和六年(839年)派遣遣唐使的时候, 而“唐物使”(太宰府中负责采购唐物的官僚)的出现也是在贞观五年(863年)。因此,也可以说,所谓的“唐物”,最初是在朝廷独占舶来品或是行使先买权的场合使用的说法。

“唐物”一词,本来带给人的是王权统治或是王权至上的印象,但逐渐地成为舶来品的统称。《新猿乐记》的时代自不必说,到室町时代还在沿用。可以说,在这一过程中,“唐物”这一标签,完成了从象征王权到外来奢侈品亦即名牌标志的过渡。

《源氏物语》中的两种舶来品

平安朝的舶来奢侈品,其产地并不限于中国,有的舶来品经由其他渠道输入。在《源氏物语》中,这些舶来品起到了重要的作用。《源氏物语》“梅枝”卷的开头,有这样一条记述:

且喜今天是正月底,公私均甚闲暇,源氏便命配制熏衣用的香剂。太宰大弍奉赠香料若干。源氏一看,觉得品质不及从前的好,便命打开二条院中的仓库,取出以前中国舶来的种种物品,比较之下,说道:“不但香料如此,绫罗缎匹也是从前的优良可爱。”即将举行的着裳仪式中所需用的毯子、垫子和褥子,都须用绫罗镶边。源氏命人把桐壶帝初年朝鲜人所进贡的绫罗金锦等今世所无的珍品取出来,分别派定用途。便把太宰大弍所赠绫罗赏赐了众侍女。

光源氏时年三十九岁,为了筹备爱女明石小姐的“着裳”仪式(成人仪式),他亲自查验太宰府次官大弍献上的香料和绫罗绸缎。这些物品都是由太宰府从中国采办而来的。

明石小姐完成着裳仪式之后,马上就将入宫为皇太子妃,着裳的种种筹备其实就是为入宫作准备,对此,光源氏可以说是高度重视,事必躬亲。但是,他对这些物品显然不够满意,于是,便打开了久未涉足的二条院的库房,取出收藏已久的唐物。这些绫罗金锦都是光源氏的父亲桐壶院在世时高丽人进贡的,现在都被用作毯子、垫子和褥子。光源氏这番折腾,为的是让明石小姐能够风风光光地入宫。

曾经,以《源氏物语》《枕草子》为代表的日本古典文学,被视作是在“国风文化”下发育形成的文学作品。按照这种理论,这个时代背景下的文学中舶来品以及来自中国的影响应该甚微,甚至消隐,但仅从这些文学作品的本身入手,也是足以否定这种观念的。

(摘编自《源氏风物集》,新星出版社,有删节)