消失之后:“艺术家不在场,艺术在现场”

——记琨廷艺术实验计划第四回联展

徐思颖

消失之后:“艺术家不在场,艺术在现场”

——记琨廷艺术实验计划第四回联展

徐思颖

编者按:“艺术家不在场,艺术在现场”是一个不同常态的展览,策展人、作者的身份不得而知,解释作品的权利完全交给观众。通常的观览经验中,人们对展品价值的评价常常依靠标签上的作者信息或展览的背景介绍文本。因而,这次展览的意义可能正在于,它迫使失去辅助信息的观众更积极地、自主地进行作品的解读,回到作品本身。

Editor’s note:“The Artist Is Not Present, Art Is Present” is an extraordinary exhibition with identities of the curator and the artists unknown and the right of interpreting the works given completely to the audience. At usual exhibitions, the audience’s evaluation of the works often depends on the information about the artists on the labels or textual background introductions. Therefore, the significance of this exhibition perhaps lies in that the audience, without the help of auxiliary information, is forced to comprehend the works more actively and independently.

由吴作人国际美术基金会(WIFA)、中国美术家协会实验艺术委员会、中国美术批评家年会和北京大学中国现代艺术档案发起的“创意发动!琨廷艺术实验计划”第四回联展“艺术家不在场,艺术在现场”(The Artist is not Present, Art is Present)于2015年10月22日在北京房山悄然开幕。没有开幕式、剪彩、致辞,展览刻意抹去了策展人的身份与参展作品的作者信息,让一切介绍展览背景的文本消失;在11个展厅里,12位艺术家以匿名方式展出了绘画、装置、录像、雕塑、行为等不同媒介的作品。

本次展览的想法源于著名行为艺术家玛瑞娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramović)2010年纽约现代艺术博物馆回顾展作品《艺术家在现场》(Art is Present)。作品进行过程中,玛瑞娜安静地凝视着现场1500多位观众,没有说明文字,没有导览,筛除了文本,只有感于当下的体验。观众不再置身作品之外,相反,他(她)们已成为作品的一部分。玛瑞娜试图以这种方式突破作者、作品与观众间的身份界限,让观众和艺术家的关系平等化,一同共享艺术,体验艺术。

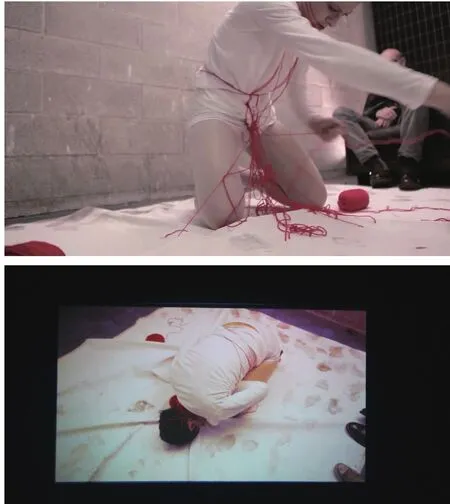

“艺术家不在场,艺术在现场”—《D.》现场作品

参展作品《停止思考》

玛瑞娜证明了除去文本,艺术依然存在,作品依然可成。循此思路,展览“艺术家不在场,艺术在现场”探索了作者身份消失之后作品“被观看”的可能性。展场中仅留下作品和理念文字,其余信息皆被隐去,策展人想营造一种单纯的对话情境,使作品与观众做最直接的沟通,她表示“艺术展示的内核理念应由作品本身释放,并且完成同观者之间的信息交换,而不是由任何与作品有关的艺术家或者策展人来引领”。

一、回归:没有定式,观众成为主体

如朱青生在《没有人是艺术家,也没有人不是艺术家》中指出,从现代到当代,艺术历经了四次革命,艺术从寻找自身、独立化、反传统、观念冲突与问题批判,到现在还在探索,此次展览或许给出了线索——观众。虽然波伊斯提出“人人都是艺术家”的口号,安迪·沃霍尔以大众消费为作品,解放了艺术的高塔,但都是站在艺术家指定的前提下,艺术家主导观看的语序。“艺术家不在场,艺术在现场”打破了上述“给出”与“被给出”的思维定式,将观众塑造为主体。这可以有两种解读:艺术品的在场和观众解读艺术的在场,此刻,观众也成为了作者,创造了属于自己的世界观。“观看”反而成为激发本性的过程,意义的解读必须由观者自己展开。

二、消失:“艺术”“作品”“艺术家”的还原与净化

艺术是个人与社会的对谈,作品可以是对现实问题的追问,也可以是对内心的表述。“艺术家不在场,艺术在现场”的提法别有意味,从字面而言,它只不过是一种常态性的描述——艺术家不会时时在展场看顾,观众仅能从现场作品中感受艺术;从概念而言,它之所以值得被“强调”,实际上触及了艺术(Art)、艺术作品(Artworks)、艺术家(Artist)的身份问题。

从文艺复兴开始,艺术家的姓名权获得重视,作品与作者被紧密地捆绑起来,创作被体系化,成为艺术研究者们追索过去的重要线索,渐渐地,我们已无法判断单个作品的好坏与否,艺术家的历史评价成为了解作品的出发点。时至今日,这种现象被商业化,变得更为极端,艺术、作品、艺术家间相互博弈,在“观看”中争夺话语权。虽然每个人对“观看”各有所想,但商业社会却企图将大众的观感趋同,利用各种宣传、广告、名人推荐、社交网络塑造从众效应,“明星艺术家”的噱头掀起大众的狂烈的消费欲,让为看而看的跟风者无尽追随,最终导致艺术家被等同为一个文化符号,成为宣传的操作对象,艺术创作和艺术作品本身所要求的问题意识被经济价值和社会价值牵制。虽说这种方式确实让作品和艺术家得到最有效的宣传,却也让“观看”成为功利行为,成为任务,这与艺术所强调的精神体验、自我反思与超越理想相悖。

本次展览阻断一切可能被功利化的文本,让作品归于单纯,让观看归于直接。

观众在读取或使用文字的同时,也让渡了部分的思想自由,或多或少,文字取代了人对作品最直观的认识。因此系列作品《停止思考》突出了“拒绝被文字解释”的创作意图,解放文本对观者理解作品的牵制,画面里的山水、人物、身体都由不同文字堆砌而成,仅能远观,不能细看,否则将被文字带入意义的怪圈中,无法自在地欣赏作品。

“艺术家不在场,艺术在现场”—《ID-身份》现场作品

“艺术家不在场,艺术在现场”—《咸的摇篮曲》现场作品

“艺术家不在场,艺术在现场”—《亡灵书》现场作品

“艺术家不在场,艺术在现场”—《盛开》现场作品

三、在场:在情境中诉说

(一)身体、动态

杜威认为当代艺术是“存在于感官、感觉、敏感、感知、感情与感触的艺术”,当作品不再释放社会信息,被真空为纯粹的作品,它便成为与场域相结合的“情绪场”和“情境场”,以直白的情感与观众互动,诉说故事。

“艺术家不在场,艺术在现场”展览中有讨论“身体”的作品。摄影作品《ID-身份》从自我认同出发,探索人在失去常态的行为中,如何定义自己。创作者(摄影师)消失在作品里,仅纪录现场,人在没有指示、没有镜子的情况下梳妆,失去了外在参照,参与者试图以个人经验和对自身的了解,恢复社会所期待的面相,从中揭示自我美学的定义与危机。每张照片都代表着一个独立的个体,他(她)们没有姓名,没有身份,观众却能从影像的情绪中读出每个人的个性:规矩、叛逆、高傲……

在另一件视频作品《咸的摇篮曲》中,艺术家用针把“自己”与一张巨幅的纸缝合在一起,线在衣服间穿梭,人的动作变得僵硬、滞碍,象征人在社会化过程中受到压迫,失去自由。艺术家以身体作为情绪的载体,逐步将观者带入压抑的情绪中,渗透个人体验。

(二)陈列、静态

有别于强烈的情绪,展览也包含静态作品,虽然安静,但作品的思想与情感依然在流动,让展场形成一个独具魅力的场域。雕塑作品《盛开》将骨头与花朵结合在一起,花朵从骨头的缝隙中蔓发,在凋零中生发美丽,生死轮回,喜与悲显得如此自然却又不容回避。

《亡灵书》从文字角度出发,悼念知识在文化变动中的消亡。亡灵书原被用于庇佑灵魂,让人在死后得到解脱,但本次展出的作品却以“死亡”贯串,无尽凄然。书(中文、英语、德语、法语等)中的纸张被切除,折叠成骷髅头骨,有些铺陈在案,有些被放在地面上。试想日新月异的时代,知识结构不断更迭调整,意义被拆解,概念被取代,过去的价值与文化语言逐步被淡忘,终将归亡,如同这些头骨,上面载满了信息,但已无法被人了解。

“艺术家不在场,艺术在现场”从方案到作品都充满了开放性,抛开作者信息,观者与作品对视时,如夜里独行,必须打开所有感知神经;人在摸索的同时也会将意义内化于心,明确自身对作品的理解,构成了现实与内在的转换。所有能垂范后世的作品必先经过质疑与追问,进行自我超越,当艺术不再只为艺术家所拥有时,将打开无限的可能,观众有机会回到自身,在体悟中找出属于自己的真理。

(图片版权由吴作人国际美术基金会所有)

徐思颖:北京大学艺术学院硕士 现任职于吴作人国际美术基金会

After Disappearance: “The Artist Is Not Present, Art Is Present” —The 4th Group Exhibition of Kun Ting Experimental Art Project

Xu Siying