山西陵川县西瑶泉后河洞遗址调查与试掘简报*

任海云

(山西大学历史文化学院)

山西陵川县西瑶泉后河洞遗址调查与试掘简报*

任海云

(山西大学历史文化学院)

陵川县,后河洞遗址,旧石器时代晚期文化

后河洞遗址位于太行山西麓南段,属晋城市陵川县附城镇西瑶泉村。1986年当地的考古爱好者发现了一段人类下颌骨化石。20世纪90年代中期,考古工作者在后河洞采集到黑色燧石石制品50余件。2012年秋,山西省考古研究所史前研究室在附城镇丈河流域进行考古调查中,再次考察了后河洞,确认该洞是一处重要的旧石器晚期遗址。由于洞穴内文化堆积受损严重,故做小面积的试掘。收获石制品和动物化石1500余件,石制品原料岩性以黑色燧石居首位,器物组合中石器数量较多,另有石核、石片、断块及碎屑等。此外,清理出残存的用火遗迹。后河洞遗址年代应与塔水河遗址相当。

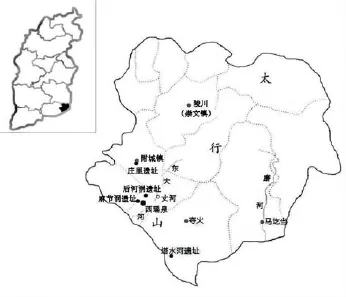

后河洞遗址地处太行山南段西麓,位于晋城市陵川县附城镇西瑶泉村北约4公里处,临近现已废弃的后河自然村。地理坐标为北纬35°36′18″,东经113°10′02″,海拔937米,洞穴相对高度约10米。洞穴坐东向西,可见长18米、最大宽13米,最高处靠近洞口位置,约5米。1986年,当地村民李贵生和李根昌等人进行洞穴探险时发现。进行了简单的试掘,并发表成果。收获的材料包括石制品、动物化石、用火遗迹,甚至报道有人类下颌骨化石[1]。随即,山西省考古研究所王向前先生等人前往西瑶泉村一带调查,在后河洞、麻节洞等采集到一批石制品,但并未发表后河洞相关资料,仅对麻节洞作了简要报道[2]。1994年山西省考古所对当地发现的4处洞穴遗址进行了复查。在后河洞采集到石制品50件,2件石英和48件燧石制品,主要是断块和断片以及石片和石器,另外还有石核和少量尖状器[3]。2012年4月和10~11月,山西省考古研究所对陵川县丈河流域的8处洞穴进行复查,并对部分洞穴遗址做小面积试掘,后河洞即为其中之一(图一)。

图一 后河洞遗址地理位置图

后河洞遗址试掘面积约9平方米,深度40~50厘米,试掘区域在洞口南壁处。本次调查与试掘共收获石制品1500余件,动物化石365件,发现残存用火遗迹1处。石制品选取其中的采集品264件和有明确层位的1041件测量统计,简报如下。

一、地貌地质与地层

后河洞是一处石灰岩洞穴(图二),洞口略向西南偏。洞前为农耕梯田地,现已退耕还林。相对低于洞口位置约10米处,一条自然河道自西北向南蜿蜒而出自西瑶泉村北折向东,逢雨季有洪水流经河道,最后汇入丈河。河道遍布大小不一的砾石和沙子,其中随处可见黑色燧石石块。

后河洞所在的太行山南段西麓,河谷地貌发育,这里与塔水河遗址的地貌相似,河谷两侧整体出露以石炭系-三叠系和寒武系-奥陶系石灰岩层为主,谷坡上可观察到两个山地剥蚀夷平面,沿着狭长的河谷蜿蜒不对称分布,后河洞位于第二个较低的夷平面后缘,后河河流深切这一山地平面,形成峡谷。太行山上天然灌丛、次生松柏树和落叶阔叶林等自然植被覆盖,间杂生长着名目繁多的中药材,良好的自然环境吸引野生动物生存于其中,现在常见有野猪、豹、野鸡等。

后河洞遗址试掘面积主要分布在洞口东部接近洞南壁(图三)。依据试掘情况,东壁地层剖面完整,自上而下共5层:

第一层 表土层,次生黄土,生长杂草,可见白色植物根系,厚2~5厘米。

第二层 钙板层,白色钙质和石块胶结,质坚硬,且此层底部胶结动物化石和黑色燧石制品。厚6~24厘米。

图二 后河洞遗址地貌

第三层 沙土砾石层,黄色沙土夹杂大量碎小砾石块,质较疏松,砾石块直径一般为1~8厘米,此层出土大量石制品和动物化石,并发现一残存用火遗迹,本层厚10~47厘米。该层为后河洞遗址文化层。

图三 后河洞遗址布方位置

第四层 钙板层,与第二层的钙板相似,质更坚硬,此层上部亦胶结动物化石和黑色燧石制品,厚7~27厘米。

第五层 黏沙土层,呈黄红色,土质粘而湿,其中偶杂大块白色石英石块,不见动物化石和石制品,未见底。

二、文化遗物

测量统计的1305件石制品中,岩性为燧石的有975件,占全部统计数据的74.7%,主要为黑色,个别为灰色或黑褐色,石灰岩者298件,占22.8%,白色脉石英17件,占1.3 %,还有少量石英岩和砂岩。根据调查,在现已干涸的后河自然河道上随地可见黑色燧石石块或断块,后河洞遗址的石料应当是来自古河道。燧石石块是我国旧石器时代晚期人类选择的一种较好的石料,但是后河洞遗址发现的燧石制品石料存在节理面,一处、二处或三处不等。所有统计的石制品中,石核73件,石片258件,石器307件,碎屑、断块和断片共计667件。

1.石核

73件。燧石石料63件,黑色居多,6件以石灰岩为石料,脉石英、石英岩极少。均为锤击石核,原型大部分为不规则四面体或多面体的自然石块,其中个别带自然节理面,另有少量断块。最大的48.2×35×30mm,最小者11.7×9×17.7mm。台面形状多三角形和四边形或不规则四边形。片疤占核体比例1/3者 13件,1/2者27件,9/10者23件,不足1/3者10件。片疤深度不一,浅平者,有9件,略深和浅平并存于同一石核者,有11件,余皆为较深者。少数片疤呈规则圭形,浅平而长,可能是间接压制的结果。石核周身保留石皮并不多。

单台面石核 17件。自然台面8件,且3件以自然节理面为台面。剥片素材中,自然石块15件,断块2件。石片疤1个、2个、3个和6个不等。标本LXH1391,灰褐色石灰岩,长宽厚48.2×35×30mm,自然节理台面,呈不规则三角形,5个可辨片疤,较为深凹(图四,10)。标本LXH1396(图四,5),黑色燧石,长宽厚21.3×18.8×32.9mm,自然台面,形状为梯形,片疤6个,均浅平。

双台面石核 27件。同一石核上既有打击台面又有自然台面者9件,两个自然台面者16件,2件是双打击台面。原型除1件是断块,4件河滩拣来的砾石块外,其余都是自然石块。片疤最少2个,最多的有8个。标本LXH1051,黑色燧石,素材为断块,长宽厚14.3×17.1×34.3mm,自然台面为三角形,另一台面呈线形,片疤5个,略微浅平的片疤和较深凹的都有(图四,4)。

图四 后河洞遗址石制品

多台面石核 29件。这类石核有3~5个台面,3个台面的石核22件,4个台面者6件,5个台面的石核仅1件。纯为打击台面的石核数量不多,主要以自然台面和打击台面共一核体为主,1件纯自然台面者。此类石核片疤几乎遍布全体,石皮率大多数不超过5%,唯1件3台面石核的石皮比例达到25%。标本LXHC229,黑色燧石,长宽厚21×11.7×13.5mm,5个台面,分自然台面和打击台面,片疤12个,有较为浅平的片疤,亦有略深凹的。标本LXH1141,黑色燧石,长宽厚32.3×14.2×23mm,3个自然台面,全为四边形,9个深浅不一的片疤(图四,6)。

2.石片

258件。全部为锤击石片。石料主要为燧石和石灰岩,燧石217件,约占总量的84.1%,石灰岩36件,约占14.0%,脉石英3件,石英岩和砂岩各1件。根据长宽比值,>1的长型石片有145件,<1的宽型石片113件。完整石片227件,近端石片13件,远端石片10件,左裂片1件,右裂片5件,断片2件。自然台面者135件,占石片总数的52.3%。打击台面者108件,占石片总数的41.9%。修整台面石片4件,占石片总数的1.6%,3件是完整石片。台面形状多为不规则四边形和三角形,另有少量线状和点状台面,最大的台面长宽30.4×11.5mm,最小的台面长宽2×1.4mm。石片形状以不规则四边形和三角形为主,少部分梯形和多边形以及扇形。背疤数量不等,多的达11个,多数石片背疤为2~5个,还有一定数量的石片背面全部为自然面。石片背脊数量0~8条不等,3条背脊的石片有89件,所占石片比例为34.5%,呈Y或倒Y状,0条背脊的石片45件,占石片比例的17.4%,此外,2条和4条背脊的石片共计45件,所占比例约17.4%,5条以上背脊的石片有11件。背面石皮超过1/2的石片87件,占全部石片的33.7%,没有石皮的石片114件,占全部石片的44.2%。可观察到打击点的石片202件,其余为不清楚或不明显者,半数以上石片的打击泡、半锥体和同心纹无法观察到,观察到锥疤的石片仅17件,但是放射线都能较清楚地看到。最大的石片长宽厚67.9×27.3×10.5mm,最小者长宽厚为5.5×13×2.2mm,大多数石片的长度集中在2厘米左右。在石片远端或左右两边上观察到明显使用痕迹的有59件,占石片总量的22.9%。

标本LXH237,黑色燧石,长宽厚20.3×20.2×10mm,完整石片,呈四边形状,三角形自然台面,背疤3个,3条Y形背脊,背面没有石皮,石片尾端为圆弧状,可清楚地观察到打击点、半锥体和打击泡以及放射线(图四,1)。标本LXH762,黑色燧石,长宽厚28.72×27.56×18.62mm,完整石片,呈四边形状,三角形自然台面,背疤5个,3条背脊呈Y状,背面无石皮,尾端平直,可观察到较为清楚的打击点和同心纹(图四,3)。

3.石器

307件,主要分为刮削器和尖状器。刮削器277件,石灰岩石料者25件,燧石250件。尖状器28件,燧石石料者27件,石灰岩者1件。石镞2件,燧石和石灰岩质各一,均以石片为毛坯。刮削器以石片为毛坯者195件,占刮削器总数的70.3%,断块为毛坯者38件,比例约为13.7%,此外,远端石片为毛坯者7件,断片为毛坯的22件,石核为毛坯者10件,近端石片为毛坯者1件,左裂片2件。尖状器以石片为毛坯者23件,占此类的比例约为76.7%,断块为毛坯者5件,比例约为16.7%,少量以断片、远端石片和石核为毛坯。足见在后河洞遗址石片在第二步加工中占主要地位,其次是断块,而且大多数石器是沿着断块节理面进行第二步加工。

在进行第二步加工时,锤击法占据了绝对优势,用锤击法加工出的刮削器有194件,尖状器有21件,占到石器总量的70%,而且,据观察情况,锤击法和压制法并用的刮削器为62件,尖状器8件,约占到石器总量的22.8%,仅用压制法加工出的石器数量相对较少。加工方向中正向居多,正向加工的刮削器为130件,尖状器19件,约占石器总量的48.5%,错向加工的刮削器和尖状器共计62件,比例约为20.2%,反向加工的两类器物为40件,比例约为13.0%,其余为交互加工、正向与反向并有或正向与错向兼存的情形。

图五 后河洞遗址出土的石镞及线图(LXH711)

刮削器刃缘数目多数为2个,也有1个或3个刃缘的,直刃、弧刃和凹刃都有,最常见的是直刃。对刃缘往往进行全部加工,加工比例超过2/3的刮削器有131件。刃缘平齐或略呈锯齿状,修疤连续,既有深凹疤,也有浅平而略长的修疤。

标本LXHC001,圆头刮削器,长、宽、厚29.8×28.7×11.8mm,以浅灰色燧石石片为毛坯,在石片远端进行正向加工,修疤间断性排列,靠近石片右边缘规则地分布着6个修疤,浅平,最大修疤长5.6、宽3毫米,接近左边缘的较深,分布零乱,背面有8个大小不一的背疤,自然面约占30%(图四,2)。

标本LXHC003,刮削器,长、宽、厚57.9×40×7.8mm,直刃,有3个可用刃缘,以黑色燧石石片为毛坯,在石片左右边缘和远端错向加工,左右边缘加工比例100%,远端40%,左边缘有两个连续的凹缺,深度分别是4.2、1.3毫米,修疤连续,呈现出阶梯状,浅平修疤和深修疤并存,最大修疤长3.4、宽5.3毫米,背面自然面比例10%,刃缘可观察到使用痕迹,远端直刃最明显(图四,11)。

标本LXH011,直刃刮削器,长、宽、厚85.6×32.6×23.3mm,黑色燧石节理石块作为毛坯,沿节理面边缘向另一边加工,刃缘呈锯齿状,此节理石块横截面呈三角形,与刃缘相对的另一边亦为节理面,该器形与琢背小刀相似,二者可能功用一致。(图四,12)。

标本LXH204,凸刃刮削器,长、宽、厚75.6×27×13.5mm,黑色燧石石片毛坯,沿整个右边缘正向加工,刃缘锯齿状,修疤深浅均有,似鱼鳞片状连续分布(图四,8)。

尖状器一般是对石片或断块节理面的左右两边加工,部分尖状器上可见到对石片背脊的加工,从而形成一个三棱尖。如标本LXHC028,尖状器,长、宽、厚60×39.1×34.9mm,黑色燧石,原型为一石核,三角形自然台面,剥片面满布片疤,横截面为梨形,与台面相对的另一面是平坦的自然节理面,在节理面两边缘进行单向和两面加工,一条经过修整的长背脊与加工的两边缘汇聚成三棱尖,尾端亦进行正向修整,修疤连续,疤痕较深,呈鱼鳞片状,最大修疤长7.1、宽6.1毫米,明显是用锤击法加工的,右边刃缘原附着白色胶结物,清洗过程中剥离了边缘(图四,13)。标本LXH813,尖状器,长、宽、厚为42.8×35.7×15mm,对黑色燧石石片的左边及远端均正向加工,形成一个略弧的尖,修疤连续,布满两边缘,边缘锯齿状。亦可作为刮削器。肉眼未观察到使用痕迹(图四,9)。

图六 后河洞残存用火遗迹厚度

石镞 2件。标本LXH711,长、宽、厚41.8×18.2×11.2mm,灰黑色燧石石片毛坯,石片远端有正向加工痕迹,修疤浅平,背面几乎全为自然面,且有一条隆起的背脊,石片远端与右边汇聚呈一棱尖,而与棱尖相对的另一端略呈圆弧状(图五)。

标本LXH1362,长、宽、厚52.1×28.3×17.5mm,灰黑色石灰岩质,器表面覆盖一层钙质,器身两面沿中轴线位置均有一脊(图四,7)。

4.断块、断片和碎屑

后河洞遗址此类石制品数量较大,667件中,以燧石为石料的417件,石灰岩石块227件,脉石英者8件,另有石英岩断块15件。其中,石灰岩发灰白色,通过对个别石灰岩块断裂开处的观察,其原色并非灰白,而是呈青黑色。这些石块出土位置一般都是在用火遗迹周围,表面呈现出的这种颜色当是火烧或烤的结果。

三、用火遗迹

清理过程中,在后河洞遗址发现一处残存用火遗迹。1960和70年代西瑶泉村和后河村村民在洞里圈养羊和牛,为垫牛羊尿和粪便,保持洞内地面干燥,将洞内堆积反复挖填,加之1980年代末业余考古者的随意挖掘,将原本完整的用火堆积破坏掉约2/3的范围,而在试掘东壁上还出露小部分用火遗迹,厚5~8厘米。考虑到本次仅为试掘,并没有采取扩方的办法,挂在东壁上的用火遗迹留在原处,以备日后继续工作。

清理出的用火遗迹面积将近2平方米(图六),根据目前试掘区域用火遗迹的分布和周围石制品及化石等的分布,推测完整的用火遗迹呈椭圆形,面积在5平方米左右,厚5~8厘米。在残存的用火遗迹外围,还发现了沿着用火遗迹边缘放置的人为敲击过的石灰岩小石块,颜色灰白。石块内侧土色发黑红,少见遗物,外侧则不再见到黑烧土。有时,可见石制品和化石与这类小石块间杂,应该是人类围火而坐时溅落或不小心掉落其中的。石制品和化石集中分布在用火遗迹外围,主要是西南、北侧和南侧即靠近洞南壁位置。

四、小结与讨论

1.后河洞遗址的时代与性质

后河洞遗址位于两个剥蚀夷平面中较低的一个后缘,相对现在的后河自然河道高出约10米。陵川县夺火乡塔水河岩棚遗址与后河洞的地质地貌类似,塔水河遗址文化堆积属于二级阶地堆积,相对高出河床15米左右。但后河洞文化堆积层上覆盖一层钙板,推测后河洞遗址年代与塔水河相当。

根据对石制品的观察、测量与分析,后河洞石制品与相距20多公里的塔水河遗址石制品颇为相似,后河洞文化遗物归入旧石器时代晚期。

后河洞遗址出土的化石虽然石化程度较高,但无法鉴定种属者居多,可鉴定的仅有食草类鹿类牙齿,属于晚更新世时期动物。

后河洞座东面西,洞口略偏向西南,即使在冬天,日照充足,根据我们在试掘期间的观察,从早9点到下午4点多,阳光一直照射,洞内温暖,可想而知夏季会更好。洞前即有自然河道,虽然现已干涸,但在旧石器时代河道内必有水。周围山上树林茂密,野生动物活跃。后河洞显然是人类理想的栖居地。后河洞遗址出土了石核、石器、石片和大量的碎屑断块,表明人类在此打制石片,加工石器,此外,大量的化石残片(块)和明显的用火遗迹,进一步说明人类将后河洞作为一处固定的生活栖息场所。

2.后河洞遗址文化特征及与塔水河石制品的初步比较

后河洞遗址石制品呈现出以下特征:

(1)石料岩性以燧石为主,其次为石灰岩,极少量石英和石英岩,这与后河洞所处地理位置和地质状况相符,旧石器时代人类自古河道上捡取燧石石块或石灰岩块,进行打片和加工石器。

(2)主要用锤击法打片、加工出石器,加工石器过程中,部分石器上可能采用了间接压制法,砸击法罕见。

(3)双台面和多台面石核数量超过单台面石核,自然台面或以自然节理面为台面的石核占主要地位,打击台面较少,且往往与自然台面共一核体,修整台面仅是个别现象。核身保留石皮率较低,石核利用率较高。

(4)石片在石制品中数量较多,形状以四边形(不规则四边形)和三角形最常见,长型石片多过宽型石片,有部分使用石片。

(5)石器也是后河洞遗址中较多的一类,主要为刮削器和尖状器,少量石镞。刮削器数量处绝对优势。锤击法和压制法加工而成,加工方式多样,正向或单向加工最多,错向加工稍多于反向加工。有时,会在同一器物上一边正向加工,另一边反向或交互或错向加工。修疤连续整齐,加工较为精细。石片毛坯的比例超过2/3,其次为带节理面的断块毛坯。

(6)存在大量的断块、断片和碎屑。

后河洞遗址石制品的总体特征仍未跳出华北小石器文化传统范畴,即属于小石片——刮削器传统。同时,该遗址文化遗物又显示出地域性文化特征。原料虽然采自河滩,但并非河滩圆卵石,而是自然石块。石片数量多,大部分形状不规则,长石片较宽石片多。部分石器是利用石块的自然节理面由平坦一面向另一面加工。石器类型单一,主要是刮削器和尖状器,刮削器数量远多于尖状器,尖状器中常见一类三棱尖器物。正向加工和错向加工占半数以上。主要应用直接的锤击法打片,基本不见砸击法。出现了修理台面技术,但并未广泛应用。从原料及岩性、打片技术、石器类型、石片特征乃至尺寸等方面,后河洞石制品与塔水河石制品呈现出极大的相似性[4]。按照杜水生教授的观察,塔水河石制品上体现了较为高超的打片技术,塔水河人已经懂得利用背脊来控制石片的形状[5]。这一特点在后河洞石制品上也有体现。后河洞和塔水河石制品应属于同一类型的旧石器晚期文化。

就笔者对后河洞石制品的观察,对石片或断块的第二步加工中,浅平细小的修疤较为常见,而且,在部分石核上,亦有浅平细长的片疤,应是间接法产生的,但是后河洞遗址并未见石叶或似细石核之类器物。在具体讨论塔水河遗址小石器文化因素方面,杜水生通过与下川石制品体现的特征的对比,认为最重要的原因是对传统的继承影响了塔水河人的创造性,但不可否认塔水河遗址已经萌发了某些细石器技术因素[6]。后河洞文化面貌的深层原因可能也在此。

太行山西麓自北而南发现了不少洞穴遗址,盂县庄子上、和顺背窑湾、昔阳河上、黎城猫崖洞等,这些遗址时代均属旧石器晚期,石制品以小型为主,原料主要是脉石英,采用锤击法和砸击法技术,不规则形制的刮削器数量最多,它们属同一类型的旧石器晚期文化[7]。它们与太行山西麓晋东南洞穴遗址文化面貌的差异或许是地域性的不同,可能是原料的不同造成了打片技术和器类的不同。

[1]陵川县业余考古调查组.山西陵川丈河乡旧石器初期古人类洞穴遗址群[J].地理知识,1986(11).

[2]王向前.陵川县西瑶泉麻节洞旧石器遗址[C]//中国考古学会.中国考古学年鉴.北京:文物出版社,1988:127.

[3]国家文物局.中国文物地图集·山西分册[M].北京:中国地图出版社,2006.

[4]陈哲英.陵川塔水河的旧石器[J].文物季刊,1989(2):1-12,26.

[5]杜水生.山西陵川塔水河石制品研究[J].考古与文物,2007(4):86-93,112.

[6]同[5].

[7]石金鸣.山西黎城猫崖洞的旧石器[J].文物春秋,1999(6):14-17,58.

(责任编辑 张鹏程)

Lingchuan Country, Houhe Cave site, Upper Paleolithic Culture

Houhe Cave site which found in 1980’s is located at the Xiyaoquan village, Lingchuan country, Jincheng city, in the western Taihang Mountain. The site was found during the 1980’s when a piece of human mandible fossil was discovered. In the 1990’s, archaeologists visited the cave and collected about 50 pieces of stone artifacts. During the autumn of 2012, archaeologists surveyed the Zhanghe River basin and discovered some caves adjacent to Houhe Cave. Certain fl int artifacts were collected during the survey. Meanwhile, a small-scale excavation was conducted at Houhe Cave because the site was destroyed severely and the deposition of the cultural layer was unclear. Thousands of stone artifacts and bone remains were unearthed during the excavation. In addition, a feature related to fi ring activities was identifi ed. Remains show that the Houhe Cave site dates to the upper paleolithic and is contemporary to the Tashuihe site.

*本研究得到山西省文物局“山西省文物保护科学与技术研究”课题(项目编号2012-kg-30)的资助。