陕西西安唐刘智夫妇墓发掘简报

陕西省考古研究院 西北大学考古学系

陕西西安唐刘智夫妇墓发掘简报

陕西省考古研究院 西北大学考古学系

刘智夫妇,唐代墓葬,组玉佩,班剑

2004年3月,陕西省考古研究院和西北大学考古学系在西安市长安区郭杜街道西北大学长安校区建设用地发掘了唐总章二年(669年)司宰寺丞刘智与夫人尹氏合葬墓。该墓形制完整,纪年明确,出土有组玉佩、金铜装班剑等珍贵文物,为研究唐代舆服制度提供了重要的资料。

2003年11月~2004年8月,为配合西北大学长安新校区的建设,陕西省考古研究院和西北大学考古学系联合组成考古队,对建设区域内勘探发现的120余座汉、唐古墓葬进行了考古发掘。西北大学长安校区位于西安市长安区郭杜街道办事处东南2千米,北距唐长安城遗址约8千米,属唐长安城的西南郊,隋唐时代称“高阳原”,是唐长安城内居民的传统墓葬区。其中唐朝散大夫行司宰寺丞上柱国刘智与夫人尹氏合葬墓(编号2004CXDM48)形制具有代表性,并有确切下葬年代,出土文物较为罕见,为研究唐代舆服制度提供了重要的参考资料(图一)。现将发掘收获简报如下:

一、墓葬形制

唐刘智夫妇墓系长斜坡墓道带天井和小龛的单室土洞墓,平面呈刀形,坐北朝南。开口于耕土层和扰土层之下,开口距地表深0.7米。由墓道、过洞、天井、壁龛、甬道和墓室等部分组成,南北水平全长22.6米,墓底距地表深9.8米,方向183°(图二)。

墓道 竖穴斜坡底土圹结构,平面呈南北向长方形,水平长7.45、南端宽1.4、北端宽1.2米。斜坡底,坡27°,这个斜坡一直延伸道甬道口砖封门前。墓道两壁壁面平直均匀,未施底仗直接涂刷白灰,原先绘有壁画,但保存情况不佳,已脱落殆尽,壁画内容不详。

图一 墓葬地理位置示意图

图二 墓葬平、剖面图

图三 墓室平面图

图四 东龛器物分布图

图五 西龛器物分布图

过洞 3个。皆为斜坡底土洞结构,平面均呈南北向长方形,拱形顶,入口处有宽2~3厘米的框边。自南向北第一过洞长1.13、宽1.34、高2米;第二过洞长0.95、宽1.32、高2.2米;第三过洞长1.25、宽1.34、高2.2米。

天井 3个。皆为竖穴土圹斜坡底结构,平面均呈南北向长方形,宽度比墓道稍窄,横截面呈瓶状。自南向北第一天井长2.12、宽0.8~0.88米;第二天井长1.95、宽0.8~0.88米;第三天井长1.5、宽0.7~0.74米,被盗洞干扰。

壁龛 2个。对称开凿于第三过洞两侧,皆土洞结构。壁龛平面呈长方形,拱形顶,并用条砖砌封门。发掘时,两龛砖封门保存完好,无扰动痕迹。东龛进深1.12、宽1.4、高1.4米,龛内放置陶俑56件(图四);西龛进深1.26、宽1.3、高1.4米,龛内放置陶俑35件(图五)。

图六 甬道和墓室(自北向南拍摄)

甬道 土洞结构,平面呈南北向长方形,拱形顶。南端连接第三天井,北端连接墓室,北端开口位于墓室南壁偏东。进深2.2、宽1.4、高2.1米。在南端入口处用条砖砌封门,“人”字形叠砌,条砖长32、宽16、厚6厘米。砖封门之后安装两扇木门。木门已完全腐朽,仅留痕迹,厚3~4厘米,高约0.8米,出土有铁门环2件、门拴、陶泡钉等。陶泡钉系陶质钉帽、铁质钉身,原本钉在两扇木门扉上,每扇3路,每路约6枚。甬道被盗洞打破上半部分。甬道内木门后放置墓志1合。墓志后顺序放置陶镇墓兽和骑马俑各1对。

图七 组玉佩与铜班剑出土状况图

墓室 土洞结构,平面略呈方形,南北长3.6、东西宽3.86米,顶部塌陷,形制和高度不明。墓室四壁平直,涂白灰面并绘有壁画,因无底仗层和倒塌,仅有残余痕迹。墓室西半部砌棺床,外砖内土,棺床外侧用条砖砌一周,与墓室地面持平。棺床南北长3.6、宽1.55米。出土有陶俑、白瓷罐、铜钱、铜镜、组玉佩、贝、琉璃饰等。在墓室东北角,发现一木箱痕迹,长约1.1、宽约1米,边沿饰有小铜镜、琉璃花、铜饰等(图三、六)。

二、葬具葬式

残存漆皮与棺钉说明葬具是漆木棺。在女尸骨头部西边,有描金漆皮痕迹,疑是棺木绘有彩绘,或此位置放置一小木箱于棺木内。

墓室内发现两具遗骨,均为仰身直肢,头向北。一具位于棺床上,从骨骼特征判断应为女性;另一具位于棺床外东侧,从骨骼特征判断应为男性。观察遗骨摆放位置,两具人骨原本平行放置于棺床上,后因墓室内进水,两具棺木向东平行漂移至现在的位置,以致于男性墓主人尸骨位于棺床之外。两具遗骨小腿均交叉叠压,男性左腿压右腿,女性为右腿压左腿。二人俱口含1枚开元通宝铜币,并双手各握1枚。男性头部有铜条状物若干,疑为冠上装饰,腰佩两组组玉佩,左侧身下放置1柄铜班剑,身侧放有铜镜;女性头部有琉璃小饰物若干,可能也是一冠状物(图七)。

三、随葬器物

该墓曾遭多次盗扰,随葬器物出土共计124件(组),有陶俑、白瓷罐、铜币、组玉佩、铜班剑、青石墓志等。

(一)陶俑

共计92件,有镇墓俑、骑马俑、立俑。

1.镇墓俑

共2件。只有一对镇墓兽,未见镇墓武士俑。

镇墓兽 2件。人面、兽面各一。均作蹲姿,出土时面向南位于墓志之后。泥质红陶,模制,通体涂白衣底并彩绘。

图八

CXDM48:103,人面兽身,前爪撑地,蹲坐于近马蹄形底座上。头顶毛发向上竖起成尖状。拧眉怒目,阔鼻撇嘴,大耳外张。八字胡,唇下点须。肩贴火焰状鬣。蹄足,前腿直立,后腿曲屈,宽长尾上翘贴于背部。眉、眼、胡须涂黑色。唇涂朱红色。背涂红色,尾涂斜向红宽带,肩部竖毛涂绿、白色,其上勾勒黑线条。胸前两侧用墨线勾出斜向鬃毛。底座面及四周涂黑色。通高45.6厘米(图八,1;图九)。

CXDM48:104,形似狮,前爪撑地,蹲坐于近马蹄形底座上。拧眉凸目,立耳外张,抿嘴露獠牙。领下贴三束胡须,主须长,侧须短。肩贴火焰状鬣四束。蹄足,前腿直立,后腿曲屈,宽长尾上翘贴于背部。兽足划成三爪形。眉、睛、胡须涂黑色。胸前涂红、黑彩绘。两侧用斜向墨线勾鬃毛。尾部绘横向红宽带。底座面及四周涂黑色。通高48.4厘米(图八,2;图一〇)。

2.骑马俑

共计28件。骑马俑皆为泥质红陶模制,制法为左右合模制作马身,安装踏板,然后将前后合模陶俑粘接于马背上,烧成后先通体施以白色粉底,再以彩绘涂装。种类有骑马鼓吹俑和侍女骑马俑。马的形制基本相同,立于长方形踏板之上,体态雄健,披鬃散尾,有的颔首,有的微昂首,皆张口作嘶鸣状;耳根有插孔,原应插假耳;备鞍鞯,鞯作黑色,有的可以观察到以墨线勾绘的络头、襻胸和鞧带。东龛出土骑马俑7件,西龛出土骑马俑19件,甬道口置骑马俑1对。

笼冠骑马吹笳俑 1件。标本CXDM48:4,骑俑头戴长方形黑色笼冠,身着红色交领广袖袍,腰间系宽带。下穿黑色裤,足蹬黑靴,踩于马蹬内。右手握拳置唇边,左臂曲肘握拳置于腹部。右拳心有铁芯,乐器已佚,似为笳。面部涂黄彩。马昂首,通身涂红彩,颈左侧垂长鬃。背置黑色鞍鞯。通高45.5厘米(图一一,1;图一三)。

图九 镇墓兽(CXDM48:103)

图一〇 镇墓兽(CXDM48:104)

图一一 骑马俑

笼冠骑马俑 4件。标本CXDM48:58,骑俑头戴长方形黑色笼冠,身着白色交领广袖袍,腰间系宽带,下穿白色裳,足蹬黑靴,踩于马蹬内。右手置胸前,手已残;左手握拳置腹部。马颔首,通身涂红彩,长鬃披左侧。背置黑色鞍鞯。通高45.5厘米(图一 一,2;图一四)。标本CXDM48:5,骑俑头戴长方形黑色笼冠,身着白色交领广袖衫,腰间系宽带,下穿白色裳,足蹬黑靴,踩于马蹬内。双手握拳对置腹部。马昂首,通身涂红彩,长鬃披右侧。背置黑色鞍鞯。通高46.5厘米(图一 一,3;图一五)。

骑马击鼓摇鼗俑 7件。标本CXDM48:69,骑俑头戴白色风帽,身着白色团领窄袖衫,领口外翻,衫长过膝,两侧缺绔。足蹬黑靴,踩于马蹬内。右手握拳置腹部;左手握拳举与肩齐,手中残留铁芯,鼗鼓已佚。左股有一斜向插孔,用来固定鼙鼓。马昂首,通身涂红彩,长鬃披右侧。背置黑色鞍鞯。通高46.2厘米(图一二,1;图一六)。

骑马击建鼓俑 4件。标本CXDM48:7,骑俑头戴白色风帽,身着白色团领窄袖衫,领口外翻,衫长过膝,两侧缺绔。足蹬黑靴,踩于马蹬内。双手握拳,上下对置,右手置腹部;左手置胸部,手中残留铁芯。俑眉、睛、胡须均涂黑色,面部粉白色。马项根部有一孔,用来固定建鼓。马颔首,通身涂白彩,长鬃披左侧。背置黑色鞍鞯,臀部可见墨线勾绘的鞧带和拔尘。通高46.8厘米(图一七)。

图一二 骑马俑

幞头骑马俑 3件。标本CXDM48:59,骑俑头裹黑色幞头,身着红色团领窄袖衫,领口外翻,衫长过膝,两侧缺绔。足蹬黑靴,踩于马蹬内。面微偏向左侧,双臂曲肘,双手握拳前伸,拳心有向上的孔。马颔首,通身涂黑色,长鬃披左侧。鞍作黑色;鞯似为虎皮缝制,白底有黑色条纹,并以红色滚边。马头可见黑色络头。通高42.9厘米(图一 二,2;图一八)。

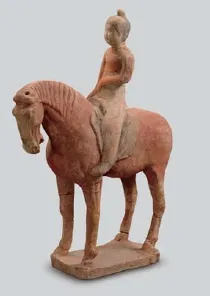

侍女骑马俑 4件。标本CXDM48:1,骑俑头梳反绾小髻,面相圆润,面敷白粉,墨线勾绘眉眼,唇上点朱。上身着红色圆领窄袖襦衫,长袖遮蔽双手,下穿绿色长裙,足蹬黑靴,踩于马蹬内。右臂下垂,左臂曲肘置腹部。马颔首,通身涂红彩,长鬃披左侧。背置黑色鞍鞯。通高42厘米(图一 二,3;图一九)。

男装侍女骑马俑 3件。标本CXDM48:60,骑俑头梳反绾小髻,面相圆润,面敷白粉,墨线勾绘眉眼,唇上点朱。身着白色团领窄袖衫,领口外翻,衫长过膝,两侧缺绔。足蹬黑靴,踩于马蹬内。马昂首,通身涂白彩,长鬃披左侧。背置黑色鞍鞯。通高42.3厘米(图二三,1;图二〇)。

另有2件残损过甚,无法分辨类型。

3.立俑

共计62件,均出于壁龛,种类有笼冠俑、风帽俑和幞头俑。皆为泥质红褐陶模制,因烧成温度较

图三笼冠骑马吹笳俑(CXDM48 4)

图一三 笼冠骑马吹笳俑(CXDM48:4)低,保存情况较差,多数残碎。

图一四 笼冠骑马俑(CXDM48:58)

图一五 笼冠骑马俑(CXDM48:5)

图一六 骑马击鼓摇鼗俑(CXDM48:69)

图一七 骑马击建鼓俑(CXDM48:7)

图一八 幞头骑马俑(CXDM48:59)

图一九 侍女骑马俑(CXDM48:1)

图二〇 男装侍女骑马俑(CXDM48:60)

图二一 笼冠俑(CXDM48:90)

图二二

1.男装侍女骑马俑 (CXDM48:60) 2.幞头俑 (CXDM48:77)

笼冠俑 8件。标本CXDM48:90,头戴长方形笼冠,冠下可见平巾帻颜题。圆脸,五官模糊。上身着窄袖内衣,外罩对襟广袖袍,领口敞开,袍长及膝。袖口轩敞下垂,下摆饰流苏状装饰,袍下露出窄长条状蔽膝。腰间束宽腰带。下着曳地裳,露出圆头鞋。双手合拱于胸前。高19.6厘米(图二二,1;图二一)。

风帽俑 15件。标本CXDM48:9,头戴白色风帽,帽屋扁平。面相方正,低眉顺目,直鼻小口,面部和颈部敷粉红色。上身着白色团领长袍,外披白色团领直襟长袍,襟口敞开,领口较厚重,袍长皆过膝。内袍腰间系黑色腰带。下穿白色大口裤,足尖微露。右手握拳自外袍内伸出置胸前,拳心向上,手中有一贯通的圆孔,原执物已佚;左手隐于袍下,外袍两袖皆自然下垂。高20.9厘米(图二二,2;图二四)。

幞头俑 34件。标本CXDM48:77,头裹黑色幞头,额前露巾角。方面,高颧骨,浓眉大眼,阔鼻抿嘴,嘴角上翘微露笑意,表情生动有神。身着白色团领直襟窄袖衫,襟缝位于身前右侧,领口外翻。腰系绦带,衫角提起掖入腰带。下穿裤,双腿叉开立于椭圆形踏板上。袖口高高绾起,右手横握拳护在身前,左手握拳贴胯,拳心皆有孔,原执物已佚。高26.5厘米(图二三,2;图二五)。亦有着红衫者。

图二四 风帽俑(CXDM48:9)

图二五 幞头俑(CXDM48:77)

另有5件无法分辨类型。

(二)瓷器

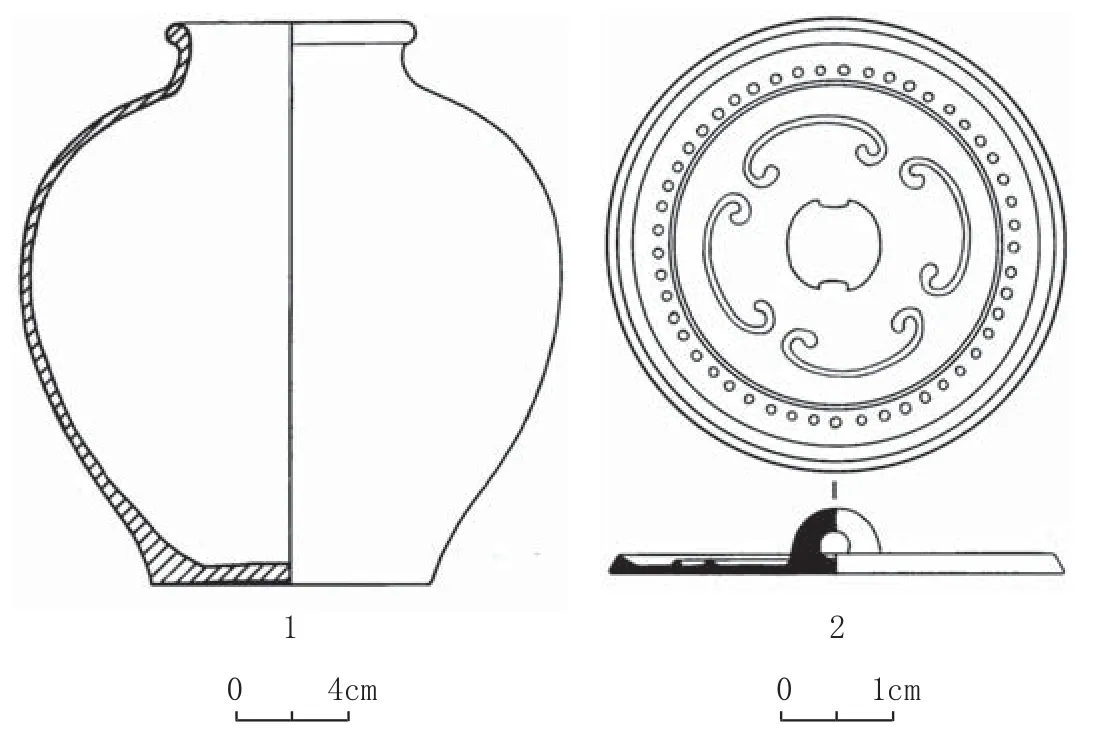

白瓷罐 1件。标本CXDM48:107,出于墓室内棺床以北。小口、圆唇、束矮颈、鼓腹、平底。内外满施白釉,外表釉面满布开片。胎色白,胎质细密。高20、口径9.6、腹径19.5、底径9.8厘米(图二六,1;图二七)。

(三)铜器

1.钱币

开元通宝 8枚。分别出土于墓主人口内和手中。标本CXDM48:121,钱文清晰工整,“元”字下横划左端上挑。直径2.4厘米,重4克(图三〇,1)。

五铢 1枚。标本CXDM48:101,出土于甬道内。“五”字交笔较直,左侧有一竖划,为隋五铢钱。直径2.2厘米,重2克(图三〇,2)。

2.镜

葡萄纹镜 1枚。标本CXDM48:110,出土时残碎为两块,锈蚀严重,镜心被挖去。圆形,镜背被两周轮脊分为内外两区。内区大部残佚,外区可见葡萄纹。直径9.4厘米(图二八)。

小铜镜 12枚,形制规格相同。标本CXDM48:114,圆形,球形钮,一周轮脊将镜背分为内外两区。内区为四方连续简化云纹,外区一周联珠纹,图案模糊。直径4.1厘米,重11.4克(图二六,2;图二九)。

3.班剑

金铜装班剑 1柄。标本CXDM48:126,出土于男性墓主人遗骨左下方,从出土位置看原系悬于腰间(图三三,1;图三一)。整柄班剑长约1.15米,以木为芯,外包铜皮,无剑锋,亦不可抽出用于实战,纯属礼仪装饰品。剑首和剑摽形制相同,前者稍大,平面均呈五边形,截面近菱形。剑首高6.3、最宽处8.5、厚2.3厘米;剑摽高5.8、最宽处7.2、厚2.2厘米。剑茎和剑身似为一体,截面椭圆形。剑茎稍粗,宽2.6、厚1.7厘米;剑身宽2.2、厚1.5厘米。剑镡平面呈较窄五边形,高3、最宽处8.8、厚2.3厘米。剑璏系铜片加工而成,铆接在剑身上部。上端回卷,折出长方形框用于系挂,下端出尖,通长10.3厘米。班剑通体鎏金,表面錾刻忍冬纹。

4.带具

图二六

标本CXDM48:119,出土于男性墓主腰部。扣眼 1枚。椭圆形,2片铆合而成,中部有一圆形孔,共有3枚铆钉。长1.5、高1.4、孔径0.4厘米。

图二七 白瓷罐(CXDM48:107)

图二八 铜镜(CXDM48:110)

图二九 小铜镜(CXDM48:114)

4.铜饰

样本CXDM48:119,出土于男性墓主人头骨右侧,呈残碎条状,估计是头部的装饰物。

墓室内还出土有不少残碎的铜叶片、铜丝等,似为某种器物上的装饰。

(四)玉器

组玉佩 2组。形制大小基本相同。每组由5件玉佩、若干水晶串珠和1对玉坠组成,出土时位于男性墓主腰间两侧。玉料颜色白中泛黄,半透明,质地细腻温润,表面磨制光滑。下就其中一组做以介绍。

CXD M48:111(图三二;图三三,2)。

珩 2件。形制完全相同,云朵形状,一大一小。顶端有一个穿孔,下端有三个穿孔,每个穿孔都镶有鎏金铜卡扣。卡扣剖面呈“U”字形;铆接处两侧平面呈圆形,外侧饰一周极细小的联珠纹,内镶一小片白色琉璃片。大珩高4.4、宽8.8、厚0.2厘米;小珩高2.9、宽5.4、厚0.21厘米。

璜 2件。形制大小完全相同。半圆形,一端厚一端薄,上下两端各有一个穿孔,皆镶鎏金铜卡扣。高4.6、宽2.2、肉径4.6、好径1.8、厚0.09~0.19厘米。

冲牙 1件。形似“山”字形,顶部造型与珩顶部相近,顶端正中有一个穿孔。高4.7、宽10.3、厚0.31厘米。

坠 2枚。形制大小完全相同。椭球体,底部较平,顶端有一个穿孔。上覆六瓣花萼形鎏金铜托。玉色白中泛青,温润光滑。通高2.5、最大直径1.7厘米。

水晶串珠 176枚。白色天然水晶制成,球形,中间穿孔。直径0.8~1.4厘米。根据出土时的情形观察,越靠近玉坠的串珠直径越大。

CXDM48:112,璜高、宽、外径、内径、厚0.35厘米。水晶串珠195枚。铜卡扣镶绿色琉璃片。

图三〇

组玉佩的各个组件原本可能由丝线穿缀成型,丝线腐朽后,组件散落于地,已无法得知其原始的排列组合情况。

图三一 铜班剑出土情况

图三二 组玉佩复原图(CXDM48:111)

(五)其他

贝 10枚。长2.4厘米左右(图三五)。

琉璃球 4件。皆为翠绿色琉璃吹制成形。CXDM48:122,出于甬道内,复原后整体呈球形,中空,底有一孔。直径4.5、壁厚0.05厘米(图三六)。

琉璃饰 1件。碗状,六曲,底有一孔。口径3.8、壁厚0.05厘米(图三七)。

(六)墓志

青石墓志 1合。出土时志盖覆于志石之上,上首朝北放置于甬道内。墓志正方形,高、广皆71厘米。志盖盝顶,厚11厘米,顶面无字无纹饰,四刹减地线刻缠枝忍冬,四侧线刻波浪纹(图三八)。志石厚11厘米,划细线棋格,阴刻正书34行,行34字,共计1099字。四侧减地线刻缠枝忍冬(图三九)。现将志文转录如下:

大唐故朝散大夫行司宰寺丞上柱国刘府君墓志并序 /

公讳智,字守晟,沛国彭城人也。原夫祥开八彩,揜唐阜而疏封;灵通七圣,罩天潢而受箓。/苞襄方割,断黑龙而涸冀州;云雷遘迍,斩白蛇而静丰泽。复有铜梁峙杰,映锦水而龙翔;/玉版观祯,浮[1]练江而鹊起。莫不抑扬日月,架美天维,弹压山川,笼芬地屺。寻真桂岭,仙图开/八叟之经;乘兴竹林,谈锋息二豪之论。虬途骋足,鸡树飞音,鉴像麟台,鸿勋继武,承家干/蛊,代袭英人。曾祖虔,周举孝廉,始应而终不屈。盖以时当龙战,运拒武争,君子道消,贤人/大隐,安荣山北,托迹陂东。蔚高尚之风,拔孤贞之操。祖瑱,随〔隋〕鹰扬郎将。材苞武略,艺总兵/钤。紫颖含星,警千庐而峙鹖;绿沉明月,巡五校以回龟。望重司阶,宠光戎列。显考伏,随〔隋〕荆/州司户参军。薄黔元之显录,翊皂盖以宣风。敦厚之化益升,仁正之途逾劭。公仁峰挺秀,/智水澄源。分鹤峤之灵,派龙塘之粹。神驰风举,操烈霜凝。登春台以旷目,睇秋濠以浪想。/陈筵散绮,郑驿飞花。齐镳好事之宾,投钥簪裾之友。灵谋潜韫,湛奇计于心机;神策内融,/运明权于智匠。属鸡林昧旦,鲸浦迷津,承 皇誓以饮冰,即戎途而执鸾。云/梯回构,带堞因而复隍;烟隥斜临,筯械由其返刃。既而风收卞野,露解辰垧,局清庙以称/庸,傃 严墀而进猷。勋加上柱国,褒殊効也。天孙降邸,帝子开藩,秋实春华,/允归时望。乃授公朝议郎行沛王府大农。凫洲益浚,猨屿增高。承夜月而/赋言,睇朝云而掞藻。俄迁朝散大夫、大宛监。旖旎朱轓,未骖于组辔;岧嶤/紫阁,遽降于 纶言。以公为司宰寺丞,兼判酂国夫人邑司事。典斯金穴,职彼玉厨。机务频繁,繄公是干。/声驰士囿,誉总朝端。兰署挹其清猷,棘寺光其令望。方冀台文动曜,绿鹤鼎而经邦,岂谓/箕影奔芒,沦鹢舟而悴国。总章二年六月廿日遘疾终于官舍,春秋五十二。盈眸奠絮之/客,销音坠轸之[2]。夫人陇西尹氏,紬宗识李,曳绪知斑〔班〕。林吹浮清,叶贞[3]于玉度;蒲花引态,/飞雅什于阳词。以永徽四年十二月十六日遘疾终于私第,春秋卌五。寂漠慈筵,无复倚/庐之望;凄凉爱宇,仍留断发之恩。以总章二年岁次己巳十一月景子朔廿七日壬寅合/葬京城西南高阳之原,礼也。闺门肃穆,宾馌之义早钦;泉户深沉,同穴之仪攸遂。周箫咽/响,楚挽嘶音。丹旐翻而落照昏,素盖俨而愁云积。胤子元楷,温恭叶志,孝敬因心。戏马乘/筠之年,俄丁留扇之庸;侯鸡咸盥之岁,复婴遗砚之悲。仰风树而崩魂,履霜庭而标气。衔/哀目兆,青龙叶先远之期;茹叹啚茔,黄鹤下归魂之陇。又惟精卫偿冤之浦,终迁帝女之/畴;随武伤往之京,亦变藏舟之壑。纵使毫驰许月,恐致谬于陶阴;琰镂滕城,庶甄芳于遗/爱。其词曰: /

图三三

图三四 铜扣眼、铜带、铜尾

图三五 贝

图三六 琉璃球(CXDM48∶122)

图三七 琉璃饰

就日疏祯,丛星耀祉。兰图荐绿,莲锋湛紫。天运玉关,地开金市。蔼蔼簪紎,悠悠佩玺。其一。丰/林析构,楚叶隆芳。承晖凤彩,袭照龙光。雅诗流韵,素醴浮香。红旌上日,翠盖烟翔。其二。玉叶/栖云,珠英吐溜。哲人诞迹,凝奇标秀。夜藻翻蚑,春杨掩鹫。绚美青史,融华碧籀。其三。寔司金/穴,言兼玉厨。浮云夕控,流水晨驱。其皎如璧,其温似珠。惊波遽往,薤露将濡。其四。于穆夫人,/作嫔君子。锵凤初兆,乘龙未几。月径销芳,春蹊罢李。庄奁粉灭,素帷尘起。其五。昔伤空簟,兰/问孤摧。今悲丧匣,莲锷双颓。夕雾昏而上坟惨,寒风生而松槚哀。芳音不汦〔泯〕,镂琬泉台。其六。/

四、结语

(一)墓葬时代与墓主人身份

唐刘智夫妇墓是一座初唐时代中型官吏墓。由墓志志文可知,该墓的男性墓主刘智卒于总章二年(669年)六月二十日,享年52岁;其妻尹氏先刘智卒于永徽四年(653年)十二月十六日,享年45岁。夫妇二人合葬于总章二年十一月二十七日。墓葬的绝对年代应为总章二年。根据享年推断,刘智比其妻尹氏年龄小9岁。

图三八 墓志盖拓本

刘智生前的实职是“司宰寺丞”,从六品上阶;散官为“朝散大夫”,从五品下阶;加勋“上柱国”,视正二品。按唐代的“司宰寺”即光禄寺,执掌朝廷的宴会和献祭,龙朔二年(662年)改光禄寺为司宰寺。《新唐书·百官志》载:“光禄寺:卿一人,从三品;少卿二人,从四品上;丞二人,从六品上;主簿二人,从七品上,掌酒醴膳羞之政,总太官、珍羞、良酝、掌醢四署。凡祭祀,省牲镬、濯溉;三公摄祭,则为终献。朝会宴享,则节其等差。录事二人。龙朔二年,改光禄寺曰司宰寺。”司宰寺丞,是掌管司宰寺(光禄寺)日常事务的官员。刘智本人及其父、祖均未见史书记载,并不是名门望族。根据墓志文所述,其祖、父仕隋,前者为“鹰扬郎将”(正五品阶),后者为“荆州司户参军”(从七品下阶),都是中下级普通官员。刘智约生于武德元年(618年),唐太宗或高宗朝从军征高丽,因战功加勋上柱国。

图三九 墓志拓本

该墓墓室形制为带三个天井的斜坡墓道单室土洞墓,符合墓主人中级官员的身份等级。

(二)随葬品特点

男性墓主人刘智腰悬两组大型组玉佩并佩班剑,是典型的“朝服葬”。《旧唐书·舆服志》在叙述侍臣朝服时说:“……剑、珮、绶,一品已下,五品以上,陪祭、朝飨、拜表大事则服之。七品已上,去剑、珮、绶,余并同。”[4]这里所谓“剑”即应为班剑,“珮”即为组玉佩,至于“绶”,可能是丝织品,唐代实物很难保存至今,其真面目仍不得而知。刘智的散官和实职的品秩皆为正六品上阶,本无资格服剑、珮,但是他的实际职掌既是负责朝会宴享的献祭,又因曾从征高丽立有军功而加勋官视同正二品的上柱国,则如此服饰似也并无不妥。

班剑的名号始见于东晋。《宋史·仪卫志》对班剑的解释是:“班剑,本汉朝服带剑。晋以木代之,亦曰‘象剑’,取装饰斑斓之义”。《新唐书·仪卫志》在“大驾卤簿”仪卫中有关于左右卫勋卫执“金铜装班剑”的记载。所谓“金铜装班剑”,应即刘智夫妇墓出土的这种木骨铜皮加以鎏金纹饰的班剑,属于礼仪装饰性质,无法应用于实战。唐代的班剑,保存至今的完整实物仅见昭陵唐总章三年(670年)李勣墓出土的金铜装班剑[5],而刘智班剑亦为金铜装,除形制与李勣班剑不同外,其精美程度丝毫不逊色于后者。陪葬昭陵的唐开元六年(718年)越王李贞墓出土的一件“玉(剑)柄”,根据发掘者描述的形制,就是班剑的首或摽[6];唐元和七年(812年)惠昭太子墓出土的两件所谓“玉佩饰顶”,其实也是班剑的首和摽[7]。这种玉质摽、首的班剑剑身可能系木质,已完全腐朽,其规格应当高于金铜装班剑。

保存完整的组玉佩在唐代墓葬中属于首次发现。组玉佩的部件如片形玉佩和水晶、琉璃串珠在中、高等级唐墓中屡见不鲜,但因出土时不完整或部件散乱,始终无法窥其全貌,甚至对组件个体的用途也不甚明了。越王李贞墓出土玉佩饰[8],配件形制几乎与刘智组玉佩完全相同,但规格稍小于后者,质地似为滑石;西安东郊唐神龙元年(705年)华文弘夫妇墓出土若干套滑石组佩[9],其形制与刘智组玉佩相同。上述两套完整的组佩从质地上看应系随葬明器,而刘智组玉佩可以看作是实用器随葬。刘智组玉佩的出土和复原,为我们了解唐代组玉佩的形制和佩戴方式提供了极佳的标本。

感谢陕西省考古研究院文物修复保护研究室的德国专家们,他们对出土的组玉佩、铜班剑和其他铜质器物作了精心地修复和保护,并为组玉佩的复原付出了极大的努力。

发 掘:刘呆运 李 明 刘瑞俊 韩 辉

绘 图:冯力荣 夏书苗 翟建峰

摄 影:刘呆运 李 明 张明惠 李钦宇

文物保护:吴天才 王小利

执 笔:李 明 刘呆运 刘瑞俊

[1]“浮”字补刻于行右。

[2]此处空一格,似脱一字。

[3]此处似多一字。

[4]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:1944.

[5]昭陵博物馆.唐李勣(徐懋功)墓清理简报[J].考古与文物,2000(3).

[6]昭陵文物管理所.唐越王李贞墓发掘简报[J].文物,1977(10).

[7]陕西省考古研究所秦陵工作站.唐惠昭太子墓清理简报[J].考古与文物,1992(4).

[8]同[6].

[9]张全民.唐严州刺史华文弘夫妇合葬墓[J].文博,2003(6).

(责任编辑 朱艳玲)

The Liu Zhi Couples, Tang Burial, Jade pendants, Ceremonial sword

In March 2004, the Shaanxi Provincial Institute of Archaeology and the Department of Archaeology at Chang’an campus of Northwest University jointly excavated a joint-burial of Liu Zhi—who was the chief offi cial of Sizaisi and died in 669 CE (Second year of Zongzhang) during the Tang period—and his wife, Lady Yin, during the constructional project of the Chang’an campus in Chang’an district, Xi’an city. This is a signifi cant discovery because the tomb is not only intact but also yields self-evidently datable objects as well as remains that are rarely found such as jade pendants and a ceremonial sword with gold and bronze decorations. In summary, the new discovery provides new information for the research on the ritual court clothing system of the Tang Dynasty.