粤剧、粤曲运用流行歌曲的三个阶段

仲立斌(华南师范大学 音乐学院,广东 广州 510006)

粤剧、粤曲运用流行歌曲的三个阶段

仲立斌(华南师范大学 音乐学院,广东 广州 510006)

粤剧、粤曲是岭南地区的代表性传统乐种,具有很强的包容性,广泛吸收流行音乐,大致可以分为三个阶段:1、1920—1940年代,粤剧、粤曲大量运用流行歌曲和外国流行歌曲;2、1950—1980年代,内地粤剧、粤曲禁用流行歌曲;3、1980年代以来,内地粤剧、粤曲“回归”运用流行歌曲。

粤剧;粤曲;流行歌曲

粤剧、粤曲分别是岭南地区具有代表性的戏曲和说唱音乐,有着悠久的历史和深厚的文化蕴藏。粤剧、粤曲在历史上相互影响、相互借鉴,唱腔以梆子、二黄的板腔体系为基础,广泛吸收民歌、小曲、器乐曲、时代曲、流行歌曲以及其他说唱音乐、戏曲音乐等等,具有很强的包容性。戏剧家欧阳予倩曾评价说:“几乎没有哪一种曲调拿不进去,真是包括古今中外,信手拈来,任意裁剪,运用之灵活自由,不是个中人很难想象。”[1]

我国的流行歌曲产生于二十世纪二十年代的上海,这是一种具有大众传播性、娱乐性、商品化的音乐种类。一般认为这种时尚的音乐与传统音乐格格不入,其实两者有着密切的联系,粤剧、粤曲大量运用中外流行歌曲,这在其它地区的传统音乐中是较为罕见的。

二十世纪,社会变化巨大,粤剧、粤曲对流行音乐的运用也表现出鲜明的时代特点,这是本文研究的一个重点。中国大陆直到1980年代仍然视流行音乐为“黄色音乐”、“靡靡之音”。有关粤剧、粤曲的研究,一谈流行音乐就“点到为止”,如广东省戏剧研究室主编《粤剧唱腔音乐概论》(1984)提到1949年前三十年的粤剧音乐“滥用西洋歌曲、舞厅音乐”[2],赖伯疆、黄镜明所著《粤剧史》(1988)提到1930年代粤剧简单搬用西方流行音乐[3]等,未能对这一问题进行深入研究。本文拟对上世纪百年来粤剧、粤曲对流行音乐的运用,按照时代特点分为三个时期进行简要梳理。

一、第一阶段:粤剧、粤曲大量运用流行歌曲时期(1920—1940年代)

1920年代,粤剧经过长期发展已臻成熟,舞台语言也从桂林官话过渡为粤语白话,并且完成了多种声腔融合与本地化的过程。与此同时,粤剧也进入了一个大变革时代:首先,在资产阶级启蒙思想日益深入人心的大背景下,粤剧男女合班的禁忌终于解除,1935年出现了第一个男女合演的粤剧班社,即由马师曾率领的“太平男女剧团”;其次,粤剧的演出市场由农村转向了广州、香港、澳门这些大都市,表演场域的变化导致了粤剧由原来的传统提纲戏①提纲戏创编模式主要有两个特点:1、演出仅依靠一个标明场次、角色、唱腔等的提纲,没有剧本;2、演出前没有排练,对演员即兴表演能力要求较高。创编模式向提纲戏与剧本戏②剧本戏创编模式,即有剧本、有排练的剧目创编模式。并行的创编模式转变;第三,粤剧省港班③活跃于广州、香港、澳门等大都市的粤剧班社,被称为省港班。在托拉斯集团控制下实施商业化运作模式,为获取最大票房收益,一方面节约成本,将粤剧行当制度从十大行当精简为六柱制,另一方面,为迎合城市观众的审美需求,追求“洋化”与“时尚化”,从外国电影、外国戏剧中取材创编时装剧,如《白金龙》①1930年代,梁金堂根据美国电影《郡主与侍者》改编,由觉先声剧团演出。、《贼王子》②陈天纵、马师曾、陈非侬根据外国电影《八达城之纵》改编,1925年由马师曾的大罗天剧团演出。、《茶花女》、《罗密欧与朱丽叶》等,还将城市粤剧“俚俗”的一面尽情发挥,创编了如《肉山藏妲己》、《甘地会西施》等色情、荒诞的剧目。另外,戏班几乎每天换演新剧,以吸引城市观众“尝鲜”。

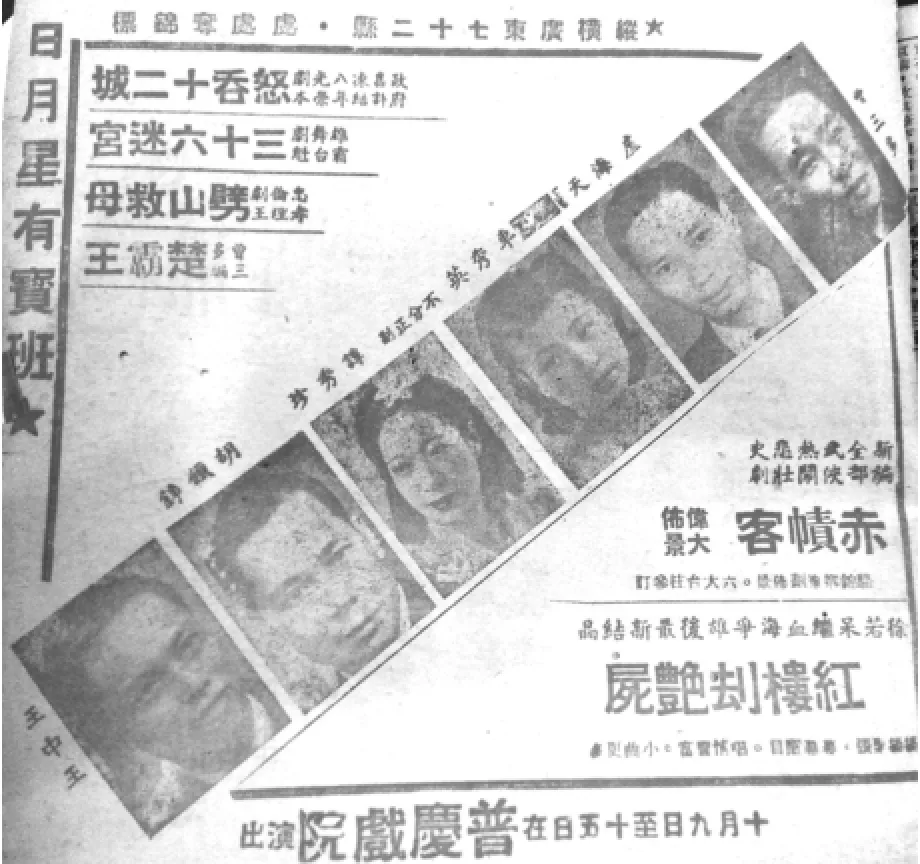

花样翻新的新编剧目,必须要配合新的音乐,传统梆子、二黄、西皮的板腔体音乐已经程式化、定型化,创新的局限性较大,因此,大量吸收器乐曲、民歌、流行歌曲等填词演唱则是一条有效可行的创新方法。而且,这类“歌曲化”的唱腔音乐因通俗易懂而容易被城市观众接受,这些在粤剧唱腔中被统称为“小曲”。如图1是“日月星有宝班”在香港普庆戏院演出时的海报,明显以“小曲更多”为噱头招徕观众,看来新的“小曲”是吸引城市观众的一个亮点。

图1:粤剧《红楼刦③同“劫”。艳尸》标明“小曲更多”的广告[4]

1927年黎锦晖(1891—1967)创作了第一首流行歌曲《毛毛雨》,1930年代又有黎锦光(1907—1993)、陈歌辛(1914—1961)、贺绿汀(1903—1999)、刘雪庵(1905—1987)等一批优秀的作曲家创作了不少脍炙人口的流行歌曲④1920—1940年代,上海的流行歌曲被称为“时代曲”。,如《拷红》⑤黎锦光为1940年拍摄的电影《西厢记》所作的插曲。、《天涯歌女》⑥贺绿汀为1937年拍摄的电影《马路天使》所作的插曲。、《秋水伊人》⑦贺绿汀为1937年拍摄的电影《古塔奇案》所作的插曲。、《夜上海》⑧陈歌辛为1946年拍摄的电影《长相思》所作的插曲。、《夜来香》⑨黎锦光创作于1944年。等。此时电影业与唱片业的发展使流行歌曲迅速传播全国,受到城市人们的喜爱,不断求新求变的粤剧便毫不犹豫地将流行歌曲拿来为其所用。1920~1940年代,也是中西文化交流频繁的一个时代,外国流行歌曲、电影插曲不断传入,粤剧也将其吸收到唱腔音乐中去。于是,中外流行歌曲都成了粤剧唱腔的“小曲”,这不仅丰富了粤剧的唱腔音乐,也使得粤剧与时俱进,更加时尚化,满足了观众需求。

以时装粤剧《璇宫艳史》为例,该剧是1920年代梁金堂根据美国同名电影改编而成,剧情梗概:雪国驻巴黎大使馆参赞亚露弗伯爵风流成性,雪国女王选婿,见其俊美,堕入情网,遂与其成婚。婚后伯爵不满妻子高高在上而自己为其附庸的局面,夫妻二人屡生嫌隙,最终女王大度让位于伯爵,成就一个皆大欢喜的结局[5]149。该剧也是1930—1940年代“觉先声剧团”的常演剧目之一。剧中的“夜宴璇宫”一出经常作为折子戏单独表演,其中流行歌曲的运用非常典型,该段采用生(伯爵)、旦(女王)对唱的形式,音乐结构是【啊,苏珊娜】-【拷红】-【二黄慢板】-【梆子中板】-【木鱼】-【孟姜女】-【哪个不多情】,一开始的【啊,苏珊娜】是一首诙谐、轻快的美国乡村民谣,接着是曲风婉转流畅、娓娓道来的流行歌曲【拷红】,后面是传统的【二黄慢板】、【梆子中板】、【木鱼】,【孟姜女】是民歌,最后的【哪个不多情】是姚敏创作于1940年代的流行歌曲,以上这些“小曲”与二黄、梆子的板腔体音乐结合在一起,特点鲜明。

这部时尚的粤剧还被拍摄成电影,由薛觉先、唐雪卿夫妇担纲主演,并被冠以“粤语歌舞有声片”[6]之名,在香港、广州等地上映。如图2为香港“工商晚报”于1934年11月12日在普庆大戏院上映《璇宫艳史》的广告,广告上有“在本港连续放映十四天之久,建树香港影坛空前未有盛况”的字样,后这部电影又在香港高升等戏园上演,维持了相当长的放映档期,可见这部粤剧电影风靡一时的盛况。1950年代中后期,又有张瑛、梁醒波、谭兰卿等主演的《璇宫艳史续集》在香港推出[7]。

1920—1937年为粤曲的鼎盛时期,该时期以女性歌伶为主,所以也被称为“女伶时代”。1920年代以前,粤曲在茶楼中设歌坛演唱,最早的粤曲艺人多为盲眼,俗称为师娘“瞽姬”,直到1918年始有妓女出身的明眼女伶进入歌坛演唱,至1920年代初,明眼女伶逐渐淘汰盲目的瞽姬。1920年代以前,粤曲演唱的曲目多为八大曲①《黛玉葬花》、《辨才释妖》、《附荐何文秀》、《百里奚会妻》、《李忠卖武》、《弃楚归汉》、《六郎罪子》、《雪中贤》八支古曲合称“八大曲”。②是“戏班中的曲本”的意思,是整出粤剧中的一段。或班本②粤曲,而专门为歌坛创作的新曲比较少见。1920年代以后,粤曲歌坛日益兴旺,涌现了王心帆(1896—1992)、吴一啸(1906—1964)、胡文森(1911—1963)等著名撰曲家,开始有大量专门为歌坛创作的粤曲。这些粤曲作品为适应茶楼的表演和城市听众的欣赏心理,注重抒情性,与传统八大曲或班本粤曲形成较大区别。这些新创作的粤曲作品大多为平喉③粤剧、粤曲中以真声演唱来扮演表现男性,称为平喉。而作,成就了小明星(1911—1942)、徐柳仙(1917—1985)等一代粤曲名伶。

粤曲作为说唱音乐,没有粤剧的角色分工和扮演,唱腔音乐就显得尤其重要。粤曲唱腔不仅较粤剧更加“精雕细刻”④同类唱腔相比较,旋律更加繁复,装饰性更强。,而且音乐的种类也更加丰富多样。从1920—1930年代大量的粤曲作品来看,有不少吸收中外流行歌曲,使得粤曲更加时尚化。另外,这些早已被人熟知的流行歌曲,也给粤曲听众一种亲切感。该时期粤曲使用较多的流行歌曲有《毛毛雨》、《何日君再来》、《秋水伊人》、《明月千里寄相思》⑤金流创作于20世纪40年代。、《天涯歌女》⑥贺绿汀为1937年拍摄的电影《马路天使》所作的插曲。、《秋的怀念》⑦陈歌辛为1940年拍摄的电影《天涯歌女》所作插曲。、《拷红》、《叮咛》⑧黎锦光创作于1930年代。、《花好月圆》⑨严华为1940年拍摄的电影《西厢记》所作的插曲。、《四季歌》⑩贺绿汀为1937年拍摄的电影《马路天使》所作插曲。、《夜上海》⑪⑪陈歌辛为1946年拍摄的电影《长相思》所作插曲。⑫生卒年不详。、《哪个不多情》等。外国流行歌曲则较多地使用了《友谊地久天长》,这与1940年代美国电影《魂断蓝桥》在中国的热映有关。小明星的代表作《归来燕》,由胡文森撰曲,该曲情节简单,描写了一位青年男子等待分离已久的爱人之情,该曲将主人公的思念与盼望表现得极为细致,其音乐结构为【诗白】-【下西岐】-【二黄慢板】-【龙舟】-【南音】-【叮咛】-【梆子中板】-【凤阳花鼓】-【滚花】-【回龙腔】-【二黄慢板】-【秋水伊人】-【三角凳】-【梆子滚花】,曲中有【叮咛】和【秋水伊人】两首流行曲。再如徐柳仙早期的粤曲代表作《魂断蓝桥》,题材取自美国同名电影,以粤曲的形式再现了这一凄婉的爱情故事,其音乐结构为【魂断蓝桥】-【哭相思】-【长句二黄】-【龙舟】-【何日君再来】-【流水南音】-【合尺滚花】-【下西岐】-【二黄慢板】-【木兰从军】-【口白】-【快中板】-【滚花】-【昭君怨】-【乙反二黄】-【乙反恋弹】-【乙反二黄】-【乙反三角凳】-【滚花】,一开始的【魂断蓝桥】就是随同名电影广为流传的《友谊地久天长》,其后又使用了刘雪庵创作的流行歌曲《何日君再来》。除以上两例外,还有很多使用流行歌曲或者外国流行歌曲的粤曲作品,如徐柳仙演唱的《宝玉哭潇湘》中使用了《魂断蓝桥》(《友谊地久天长》)、《何日君再来》,徐柳仙演唱的《才子佳人》中使用了《天涯歌女》,胡文森撰曲的《人隔万重山》中使用了《叮咛》、《何日君再来》,张惠芳⑫⑪陈歌辛为1946年拍摄的电影《长相思》所作插曲。⑫生卒年不详。演唱的《秦楼凤杳》中使用了《何日君再来》,徐柳仙演唱的《玉人何处》中使用了《秋水伊人》,严淑芳演唱的《梨娘闺怨》中使用了《明月千里寄相思》等,不胜枚举。

图2.1934年11月12日《工商晚报》粤剧电影《璇宫艳史》广告[8]

二、第二阶段:内地粤剧、粤曲禁用流行音乐时期(1950—1980年代)

1949年之后,内地要求文艺作品反映新时代意识形态,而戏曲作为封建时期的产物必须进行改革。于是,中央政府自上而下推行了包括改人、改戏、改制的“戏改”运动。其中,“改戏”就是要对传统戏曲的帝王将相、才子佳人以及包含封建迷信、男女爱情、忠君思想等题材的剧目进行修改。实际上,这场“戏改”造成了大量的传统剧目被禁演,“改戏”几乎演变成了“禁戏”,这样,“剧本荒”便不可避免地在一些地区出现[9]①《当代中国戏曲》丛书编辑委员会编《当代中国戏曲》中载:“1949年12月10日召开的首届东北区文学艺术界联合大会,作出了两三年内消灭旧剧毒素的号召。这一错误提法,使一些地方屡屡出现偏差。如锦州采取分期禁演的办法,通化县把评剧禁得只剩6出……”。参见:当代中国戏曲丛书编辑委员会编.当代中国戏曲[M].北京:当代中国出版社,1994:36.,直接危及到戏曲的生存。1950年7月,文化部不得不组织梅兰芳等戏曲界人士组成“戏曲改进委员会”,对“禁戏”过度的情况做出“纠偏”,部分传统剧目才得以重现舞台,但是,“清规戒律”始终存在。1958年,“以现代戏为纲”的戏曲发展方针,使传统剧目占演出市场份额越来越少。十年“文革”,戏曲舞台上仅剩“八大样板戏”,戏曲传统严重断裂。

内地的粤剧虽然在新中国成立之初的头两三年,仍在一个比较宽松的环境中自行运作,几乎没有“禁戏”[10]②黄宁婴《留市粤剧团代表会议剧目问题报告》载:新中国成立后三年的时间,粤剧依然延续了之前三十年剧目常换常新的状况。三年来仅广州市粤剧的演出剧目就多达1700至1800个之多,这些剧目有不少是与新社会意识形态相违背的。参见:黄宁婴.留市粤剧团代表会议剧目问题报告[R].广东省档案馆,档号:307-1-7-76-85, 1953.,但是在随后的“戏改”中却经历了较其他地方戏更加痛苦的“蜕变”过程。1952年举行中南区戏曲会演以及全国戏曲会演,广东代表团选择《三春审父》参演,因该剧在广东民间有着广泛的群众基础,但在会演后却受到时任文化部戏改委主任田汉的批评:“像《三春审父》这样一个节目,作者主观上是企图反封建,但表现出来恰恰相反”[11]。周扬也在此次全国戏曲会演闭幕式上指出:粤剧走向一条危险的道路,即“商业化、买办化”影响下“把艺术变为商品”、“迎合小市民的落后趣味”[12]。“《三春审父》事件”无疑使粤剧遭受了重创,而这其实与粤剧在1920—1940年代的商业化、城市化发展路线有直接的关系。广东粤剧界在接下来的戏改工作中必须“肃清帝国主义的毒害,打破对粤剧种种形式主义的束缚,发扬民族优良传统,努力反映现实生活,创造人民需要的新粤剧。”[13]③华南文联宣传部曾彦修副部长1952年12月初在粤剧界学习会演精神会议上所指出的粤剧今后的发展目标。参见:林榆.戏改兴衰常入梦——我与粤剧半个世纪的不解之缘//广东省艺术研究所编.广东省戏剧年鉴1996—2000[G].内部印刷,年代不详:788.1956年,《搜书院》创编完成并晋京演出,获得梅兰芳等戏曲界人士的一致肯定,周恩来总理在观看该剧后也盛赞粤剧为“南国红豆”。至此,粤剧才打赢了翻身仗,取得了戏改的阶段性成果。

《搜书院》之后,粤剧改革仍“毫不松懈”。而关于粤剧音乐的改革,最集中体现在1959年有关“生圣人”的论争中。“生圣人”指的是粤剧唱腔吸纳新的“小曲”。“生圣人”之名据说源于粤剧泰斗薛觉先:“有一次薛(觉先)要上演一出新戏,编剧在临近上演时才拿来一段新谱写的曲子,薛对此很有意见说:‘我又不是翻生圣人,一下子怎唱得出来呢?’意思是只有翻生圣人④粤剧方言“翻生”,相当于“返生”,是复活的意思。因为“圣人”一般是古人,已经去世了,“翻生圣人”就是圣人复活了,意指“不可能的事情”。,才有即看新谱、立唱新曲的天才”[5]281。如前所述,1920—1940年代的粤剧几乎每天都换演新戏,要做到这点只能是演提纲戏,而提纲戏对演员的即兴表演能力要求甚高。“生圣人”即在演出开始前,演员才收到新“小曲”,要求演员对这些“小曲”能够视谱背唱,久而久之,“生圣人”作为新“小曲”的代名词而被保留下来。

一般认为,“生圣人”包含中外国流行歌曲等流行音乐,甄羽曾详细解释过“生圣人”的内涵:

……“生圣人”和粤剧音乐的传统确属毫无关系。是否属“现成的曲调”?非也。既非粤剧原有的曲牌,也非广东音乐的调子。是否属“民歌”?亦非也。粤剧早就吸收了民间音乐和民歌的调子,南音、龙舟、木鱼、水歌等等,艺人对之早已运用自如,观众听众喜闻乐见。是否属“流行歌曲”?妙哉!工于含混。可是,人们要问:“流行”于何时何地?是什么样的“歌曲”?流行于解放前后殖民地半殖民地社会上,资产阶级的腐朽的黄色音乐,资本主义垂死挣扎的“赞歌”,殖民地里迷惑和麻醉人心的“时代曲”等等是也。[14]

由此可知,当时错误认为“生圣人”是属于资产阶级的,是殖民地半殖民地的产物,是与新社会意识形态格格不入的。至1959年,粤剧虽然经过了一个阶段的大力革新,但一些剧团依然在使用“生圣人”。1959年7月31日,在广州剧协、中国音协广州分会联合召开的“粤剧音乐质量问题座谈会”上,崔蔚柯就提到:“花锦绣剧团的何丽芳去年在‘盲仔断肠歌’里还唱很多时代曲的曲调”⑤参见:广东省档案馆存.剧协音协广州分会“粤剧音乐质量问题座谈会”发言记录,1959年7月31日,档号:312-1-25-10-14。,文卓凡也提到:“解放以后,黄色小曲的创作仍未肃清,专区不说,即使在广州也有这样情况”⑥参见:广东省档案馆存.剧协音协广州分会“粤剧音乐质量问题座谈会”发言记录,1959年7月31日,档号:312-1-25-10-14。。于是,甄羽首先在1959年6月21日的《羊城晚报》“花地”专栏上发表了《埋葬“生圣人”》一文,旗帜鲜明地提出“生圣人”作为半殖民地的产物是应该被“埋葬”的[14],从而掀起了一场广东粤剧界关于“生圣人”的热烈讨论。粤剧界知名人士殷满桃、易剑泉、白超鸿等纷纷撰文回应①这些文章有:1959年7月20日,袁伟雄发表《我看“生圣人”》;1959年7月23日,殷满桃发表《“生圣人”和新创作》;1959年7月25日,易剑泉发表《怎样理解“生圣人”》;1959年7月26日,白超鸿发表《埋葬“生圣人”并不等于反对新创作》;1959年7月28日,甄羽再发表《粤剧音乐工作的一个原则性争论——再论埋葬“生圣人”》,作为对众多争论的回应,并对此次争论做到了“善始善终”。这些文章均发表于《羊城晚报》“花地”专栏。,中国戏剧家协会广州分会以及中国音乐家协会广州分会分别于1959年7月31日和8月15日联合召开了两次“粤剧音乐质量问题的座谈会”,对“生圣人”问题进行了专题研讨。

1959年7月28日,甄羽在《羊城晚报》上再次发文《粤剧音乐工作的一个原则性争论——再论埋葬“生圣人”》,作为对诸家争论的回应和该次论争的一个总结,指出:“爱护人民的戏曲音乐,就一定得同殖民地化商业化资产阶级思想作斗争”[15],必须要认清“生圣人”的阶级属性,“生圣人”与粤剧音乐传统毫无关系,是必须要被“埋葬”的。[15]

“生圣人”论争之后的1960年代,在“革命现代戏要迅速地全部地占领舞台”[16]的号召下,粤剧于1963年创编了现代戏《山乡风云》,该剧摒弃了粤剧丰富的曲牌体音乐(包括“生圣人”),而以梆簧的板腔体唱腔为主②全剧仅有小曲《石榴花》出现一次。,成为粤剧革命现代戏的典范。1964年,内地粤剧指明了“粤剧音乐革命化”的发展路线,并界定了曲牌体音乐和板腔体音乐的阶级属性,认为前者是资产阶级的,后者是没有阶级性的,因此明确指出了粤剧应该走“梆簧为主”的唱腔发展道路[17]。至此,内地粤剧、粤曲③粤曲音乐发展与粤剧同步。中的中外流行歌曲等就彻底销声匿迹了。

这里需要说明的是,香港与内地粤剧、粤曲在1950年代开始分途发展,并逐渐形成较大差异。1949年以前,粤港两地的粤剧、粤曲几乎不分彼此。1950年代后,香港的粤剧、粤曲“西洋化”现象非常突出,据香港粤剧音乐领导④指粤剧乐队头架,一般为演奏小提琴、高胡的乐师。梁权(1938— )说,他出道时的1960年代初,香港粤剧伴奏乐队以西洋乐器为主,包括小提琴、萨克斯⑤粤剧过去将其翻译为色士风、昔士。、夏威夷吉他等,小提琴担任主奏,有时也用音色响亮的高音萨克斯担任主奏,还有“精神音乐”⑥“精神音乐”起初是粤曲发展的歌坛曲时期,在演唱之间的器乐演奏部分,多为即兴演奏,气氛热烈,让人精神振奋,故得名精神音乐。作为过场曲,其中加入爵士鼓等,效果很热闹[18]。笔者曾对有“万能泰斗”之称的香港粤剧表演艺术家阮兆辉(1945— )进行过访谈,他也曾说,刚出道的时候⑦粤剧艺术家阮兆辉先生1953年7岁时开始入行拍摄电影,很快便以童星走红香港电影界,同时也演出粤剧。,粤剧伴奏乐队中主要是西洋乐器。而这些“西洋化”的做法,在1960年代内地的粤剧、粤曲中是不可能出现的。

1950年代之后,流行歌曲虽然在内地粤剧、粤曲中逐渐销声匿迹,但在香港粤剧、粤曲中则保留下来。众所周知,香港粤剧1950年代有芳艳芬(1922— )、白雪仙(1926— )等致力于粤剧“雅化”的改革,创编取材于古典文学、古典戏曲的剧目,发挥粤剧“移风易俗”的社会功能等。但是,香港粤剧、粤曲在继承传统的同时,也将1920—1940年代的“新传统”延续下来,为迎合市场而创编了不少大众性、娱乐性的作品,如1920年代兴起的谐趣粤曲,其突出特点是情节诙谐或者荒诞,具有世态风俗性,善用方言俚语,音乐则使用丰富的“小曲”,其中不乏流行歌曲。著名“丑生王”梁醒波(1908—1981)演唱的《哪吒和尚戏观音》,从标题上就可知其情节的荒诞,该曲唱腔中运用了《毛毛雨》、《何日君再来》、《秋的怀念》三首流行歌曲,再如梁醒波另一部谐趣粤曲《卖错相思表错情》,该曲唱的是一位受西方文化熏陶的男士对一位女士热烈追求,最后却是“卖错相思表错情”的结局,曲中运用了《魂断蓝桥》(《友谊地久天长》)外国电影插曲。

三、第三阶段:内地粤剧、粤曲“回归”流行歌曲时期(1980年代以来)

1980年代内地实施改革开放,人们思想的禁锢逐渐放松,社会文化进入一个一个新阶段。邓丽君等港台流行歌曲于1970年代末就开始不断传入,1980年代中期前后,内地涌现了《乡恋》、《军港之夜》等一批早期原创流行歌曲作品,苏小明、程琳、成方圆等一批优秀流行歌手也脱颖而出。1990年代,内地的流行音乐以广州为据点也成长壮大起来。

1980年代,粤剧解除了只能移植革命样板戏的“禁令”。但是,由于市场经济的冲击,再加上群众娱乐的多元化,粤剧正在此时陷入了极端萧条的局面,剧团演出场次减少,演员收入微薄,很多年轻演员纷纷改行“下海”,有的成为出租车司机①中国戏剧梅花奖二度梅获得者、粤剧表演艺术家冯刚毅(1947— ),1980年代曾改行为出租车司机。,有的进入歌厅驻场演唱,“华丽转身”为流行歌手②现在深圳罗湖口岸开设凤凰乐苑(粤曲社)的何瑞流老师(1964— ),曾是番禺粤剧团演员,1980年代改行入歌厅演唱流行歌曲。据笔者调查,这样的例子并非个案,当时有不少粤剧演员转向歌舞厅驻场演唱。,还有一些老艺术家在经历了十年“文革”后选择出国定居,内地粤剧人才严重流失。

1980年代后,内地粤剧最有代表性的人物当属红线女(1927—2013),她与粤剧编剧家秦中英(1925—2015)先生合作,编创了《昭君公主》(1980)、《白燕迎春》(1991)等代表作。这些作品并没有摆脱1949年以来“戏改”的影响,如《昭君公主》为表现新时代的民族团结,塑造了一个欢欢喜喜、自愿请命远嫁匈奴的全新的昭君形象,编剧家秦中英先生谈起当初自己构思新的王昭君形象时,感到在屈辱的和亲政策背景下,塑造一个如此的王昭君非常为难。他还说道:内地粤剧创作往往是有“要求”的,而香港粤剧创作则比较自由③笔者曾对秦中英先生进行访谈。访谈时间:2014年10月1日;访谈地点:秦中英先生家。。

即便如此,创作于1980年的《昭君公主》在唱腔音乐中还是打破了1960年代粤剧“戏改”中对小曲的“禁忌”,使用了新创小曲《长相知》,该曲在全剧中对王昭君形象的塑造起到了重要作用。1980年代开始,粤港两地之间又恢复终止了三十年的粤剧交流,自1950年代以来,在香港一直盛演不衰的名剧《帝女花》等传入内地,剧中丰富的小曲成为内地粤剧观众耳熟能详的“流行曲”,如《帝女花》中的《香夭》等。

内地粤剧、粤曲恢复使用流行歌曲自1980年后经历了一个过程。2000年以来,流行歌曲较多出现在粤剧新编剧目中,如《风云2003》④该剧首演于2013年,根据2003年广东省医务工作者抗击“非典”的英勇事迹创作而成。中运用了《顺流、逆流》⑤蔡国权作曲。,《鹅潭映月》⑥广州市戏剧创作孵化计划新编剧目,首演于2014年。中使用了《弯弯的月亮》⑦李海鹰作曲。、《胡贵妃》⑧广州市戏剧创作孵化计划新编剧目,首演于2015年。中使用了《卷珠帘》⑨霍尊作曲。等。1980年代之后,内地粤曲界也涌现了蔡衍棻(1937— )、陈锦荣(1944— )等一批著名的撰曲家,他们创作了不少优秀的作品,在他们的粤曲作品中,流行歌曲的使用非常广泛,其中,蔡衍棻的作品表现比较突出,如《洒泪别长亭》中使用了流行歌曲《秋水伊人》,《珠江夜游》中使用了《叮咛》等等。

小 结

粤剧、粤曲具有很强的开放性,其唱腔音乐广采博收,其中包括对中外流行歌曲的吸收与运用。1920—1940年代,粤剧、粤曲主要在广州、香港、澳门这些大都市演出,为适应城市观众的需求而进行时尚化革新。此时,流行歌曲在上海兴起,粤剧、粤曲旋即吸收这些流行歌曲以及《啊,苏珊娜》、《魂断蓝桥》等外国流行歌曲,形成该时期粤剧、粤曲唱腔音乐的一个突出特点。1949年后,内地要求文艺要反映新社会,对戏曲进行“改人、改戏、改制”的“三改”运动,粤剧、粤曲中的“小曲”被错误定性为是资产阶级的而被摒弃,改“以板腔为主”的发展路线,流行歌曲逐渐在粤剧、粤曲中销声匿迹。1980年代后,内地实施改革开放,人们的思想禁锢逐渐解除,之前的“清规戒律”也逐渐淡化,“小曲”又重新出现在粤剧、粤曲音乐中,而流行歌曲又回到了粤剧、粤曲的唱腔音乐中。

纵观二十世纪粤剧、粤曲的发展,流行歌曲在粤剧、粤曲中的运用,一方面是时代使然,另一方面是创作者主动吸纳。尽管传统的粤剧、粤曲音乐与流行歌曲有着很大差别,但是,流行歌曲的运用也并非随意的,运用得当才能达到好的艺术效果。首先,在曲目选择上,一般都选择流行较广,人们喜欢的曲目;其次,流行歌曲进入到粤剧、粤曲后,也被“粤剧、粤曲化”,尤其在演唱过程中,突出了粤剧、粤曲的韵味。总之,流行歌曲客观上丰富了粤剧、粤曲的唱腔音乐,受到观(听)众的欢迎。时至今日,粤剧、粤曲的创作者仍在吸收流行歌曲,这是一个涉及古与今、传统与现代的永恒话题,笔者将继续关注这个问题。

[1]欧阳予倩.试谈粤剧//广东省戏剧研究室编.粤剧研究资料选[C].1983:104.

[2]广东省戏剧研究室主编.粤剧唱腔音乐概论[M].北京:人民音乐出版社,1984:18.

[3]赖伯疆,黄镜明.粤剧史[M].北京:中国戏剧出版社,1988:80.

[4]胡天啸,主编.伶影,第一号[N]. 香港:曾威记报局,解放前广东刊,出版日期不详.

[5]粤剧大辞典编纂委员会编.粤剧大辞典[M].广州:广州出版社,2008:149.

[6]作者不详.工商日报[N]. 香港,1935-01-05(5).

[7]作者不详.工商日报[N]. 香港,1958-02-26(3).

[8]作者不详.工商晚报[N]. 香港,1934-11-12(1).

[9]当代中国戏曲丛书编辑委员会编.当代中国戏曲[M].北京:当代中国出版社,1994:36.

[10]黄宁婴.留市粤剧团代表会议剧目问题报告[R].广东省档案馆,档号:307-1-7-76-85, 1953.

[11]中南区第一届全国戏曲观摩会演大会编,啸风记录.田汉谈粤剧、饶河戏和赣南采茶戏演出的几个节目//中南区第一届戏曲会演大会会刊,第七期[C].广东省档案馆,档号:309-1-22-9-9,1952.

[12]中国艺术研究院戏曲研究所戏曲研究编辑部,吉林省戏剧创作评论室评论辅导部编.戏剧工作文献资料汇编,续编[G].1985:137.

[13]林榆.戏改兴衰常入梦——我与粤剧半个世纪的不解之缘//广东省艺术研究所编.广东省戏剧年鉴1996—2000[G].内部印刷,年代不详:788.

[14]甄羽.埋葬”“生圣人”[N].广州:羊城晚报,1959-06-21(2).

[15]甄羽.粤剧音乐工作的一个原则性争论——再论埋葬“生圣人”[N].广州:羊城晚报,1959-07-28(2).

[16]陶铸.革命现代戏要迅速地全部地占领舞台——在中南区戏剧观摩演出大会闭幕会上所作的总结报告(摘要)[N].广州:羊城晚报,1965-08-20(1).

[17]林韵.粤剧音乐也要革命化[N].广州:羊城晚报,1964-06-12(2).

[18]香港八和会馆.八和粤剧艺人口述历史丛书,一[M].香港:中文大学出版社,2010:87—88.

(责任编辑:王晓俊)

J607;J609

A

1008-9667(2016)04-0055-06

2016-03-30

仲立斌(1972— ),女,河南南阳人,博士,华南师范大学音乐学院副教授,研究方向:民族音乐学。