堵还是疏:公立医院逐利机制之破除——基于广东省县级公立医院实施药品零差率效果分析

岳经纶 王春晓

堵还是疏:公立医院逐利机制之破除

——基于广东省县级公立医院实施药品零差率效果分析

岳经纶王春晓

摘要:政府规制是政府治理医疗服务市场的一种工具。中国政府对公立医院药品流通所采取的一种价格规制方式便是实施药品零差率政策。其目的是为了防止市场价格机制对药品采购及使用行为产生不良影响,进而降低患者医疗费用。对广东省县级公立医院实施药品零差率政策后的补偿机制改革政策效果的研究发现,患者医疗费用并没有因为取消药品加价而下降,单纯的药品价格规制政策对控费作用有限。因此,公立医院改革的关键在于适度放松直接规制性工具,加强其他政策工具的运用。具体来说,可以考虑通过公共财政改革、第三方控费、财务政策、信息公开等手段规范和约束医院行为,确保实现控制医疗费用目标。

关键词:规制; 公立医院改革; 药品零差率; 补偿机制

一、 问题的提出

2012年6月,国务院办公厅出台了《关于县级公立医院综合改革试点的意见》文件,正式拉开了此轮县级公立医院改革的序幕。从国际经验来看,世界各国也都在不断进行公立医院改革,其主要原因是卫生费用不断攀升,特别是在一些福利国家,卫生投入已成为公共财政重要负担。不过,由于西方各国已有较为成熟卫生福利制度,其公立医院改革主要集中在微观层面,如加强内部管理,提高绩效。宏观层面则主要是改革国家卫生治理体系和提升治理能力,也就是要建立健全政府举办与管理公立医院的运行体制和机制。

阿罗(Arrow,1963:941-973)、斯蒂格利茨(Stieglitz,1998)等众多学者都认为,医疗市场具有很强的特殊性,信息高度不对称是其主要特征之一。在政府—医院、医生—患者、第三方—医院等之间信息不对称前提下的多重“委托—代理”关系往往加剧了市场失灵,直接后果就是诱导消费和费用上涨。由于公立医院被赋予重要的社会责任,其提供的产品具有公共品或准公共品的特性。规制是为公共利益而实施的规避市场运作风险的方式,可以提高整个社会福利(Owen & Braeutigam,1978)。因此,规制成为大多数政府治理医疗市场的政策工具。现代微观经济学认为,如果没有价格管制,具有市场垄断地位的商品或服务供应商将会通过实施差别定价来谋求利润最大化(Stole,2007)。为解决患者的经济可及性,价格干预已成为控制医疗服务成本、减少公共支出的重要手段(孙敏,2014:1051-1059)。

和很多国家一样,中国政府也对医疗市场实行规制,主要是对诊疗项目和药品价格进行规制。此轮县级公立医院改革的最大“手术”是破除以药补医机制,主要是实施药品零差率政策。药品是否加成政策本质上是一致的,这实际上只不过是政府对医院的药品流通的又一种价格规制,防止市场价格机制对医院的药品采购及使用行为产生不良影响(侯忠建,2010)。通过限制医院借助药品流通差价获利的权利,改为由公共财政对医院收入损失给予补偿(包括公共财政直接补偿和医保弥补服务价格调整费用)。政策设计者期望医院原本药品加成的获利空间可以转换为药品销售价格的下降空间,同时堵上医生通过药品获利的“歪门”、“邪道”,进而导致医院、医生集体卖药的趋利动力消失,从而降低患者的医疗费用。药品零差率政策究竟对于医疗费用控制效果究竟如何?它能否有效矫正广为诟病的过度医疗行为,降低个人医疗负担,增进个人健康福祉?在强力推进新医改的宏观政策背景下,对这些问题进行深入分析和研究,一方面直接关系到药品零差率政策本身的绩效及合意性判断,另一方面则关系到对整个新医改顶层设计的深层次反思和进一步优化。因此,科学分析、评价规制政策对医疗行为的效应,是当下卫生政策研究的重要任务,具有非常重要的理论意义和实践意义。

二、 药品零差率政策与补偿机制改革

一般认为,公立医院是指政府为了确保医疗卫生服务可及性、公平性,而举办的公益性、非营利性医院。这是政府为增加民众健康而设计的公共政策和制度安排。收支平衡是其一个重要特征。目前,中国公立医院收入来源主要包括政府补贴、医院业务收入两个方面。政府补贴就是指各级政府在财政预算中对医院资金补助的部分。参照朱云峰(1996)的分类,本文将医院业务收入分为药品收入、检查收入和其他医疗服务收入三大类。药品收入主要是由于药品加成留用而产生的收入。国家允许药品可以在实际购进价的基础上,顺加不超过15%的加价率来作为销售价,中药饮片的加价率相对放宽,但原则上也应该控制在25%以内。检查收入指医院使用各种仪器、设备对患者进行检查、诊断和治疗所取得的费用。长期以来,医疗服务都是由物价管理部门在其所核定的总成本之上加一个其认为合理的毛利(率),形成由政府确定的价格。由于医学的专业性、信息不对称,供需要求复杂多样,实际上,物价管理部门并不能科学地核算医疗服务成本。这导致了体现医务人员技术价值的挂号费、护理费、诊查费、治疗类和手术类等医疗服务项目价格大多数低于实际成本(张秀颜、林红云、罗苑娇,2013:200-201)。同时,由于不能随着卫生材料等市场价格变化而及时调整定价,进一步造成医疗服务价格低于成本。

改革开放以来,在卫生财政投入不充分且医疗服务价格偏低的情况下,政府只能允许“以药补医”方式进行补贴,直接导致公立医院难以遏制市场化、营利化的趋势。但是这种扭曲的补偿机制却有很大的负面效应。在按项目付费的政策设计下,作为实际上自负盈亏的医院就只能通过诱导过度医疗、药物差价等市场扭曲行为来维持生存,并通过药品“回扣”、“返利”等手段,获得更大的利润空间。当医院和医生把个体利益置于公益目标之上,通过不规范乃至违法行为来赚钱之时,就产生了逐利行为。虽然这使医院和医生获取了一定的利益,政府也节省了财政支出,但是整个社会的福利却是减少的。因为,这直接诱导医生开大处方,多开药、开贵药,不仅直接增加患者的医疗费用,更是导致患者多用药,身体受到伤害。这些行为加剧了医患关系紧张,扭曲了医疗服务的公共性。可以说,以药补医机制是计划经济年代的药品加成政策在市场经济等条件下发生变异进而逐步演变而成的一种逐利机制。它使公立医院运行偏离了原本制度设计的公益性轨道。对此,“市场派”和“政府派”学者们对于是否应该采取规制措施沸沸扬扬争论不休。李卫平认为,从公立医院改革历程来看,这是一个缺乏市场规则、缺乏监管和价格政策不合理的扭曲市场(李卫平,2006:72-77),政府管理职能不仅不是过强,而是过弱,甚至不到位(蒋天文、樊志宏,2002:71-80)。正是由于政府规制滞后,才造成卫生资源配置的效率低下,影响了卫生服务的公平、效率与可及性(张恒龙,2003:29-31)。不过,汪丁丁认为,通过市场对医疗服务准确的定价才是解决中国卫生体制问题的关键(汪丁丁,2005:104-108)。朱恒鹏也认为,降低患者医疗负担的首要措施是尽快取消对医疗服务和药品价格的各种直接与间接的规制措施(朱恒鹏,2011a:19-21)。

此轮公立医院改革的核心是破除以药补医,完善补偿机制。由于医院获得价格补偿的三项渠道(药品、检查和服务)对患者医疗费用的影响程度各有不同,这就使在保证总收益不变的前提下,通过调整收益结构可以控制医疗费用。为此,零差率政策成为破除逐利机制的核心政策设计之一,作为扭转公立医院逐利行为的突破口。其初衷就是要把医生和医院在药物上的逐利行为取消了,进一步规范医院的用药行为、降低医院药品的利润,从而减轻患者用药成本。政策设计者设想通过财政补贴、医疗服务价格调整的补偿机制改革,来弥补因取消药品加成的损失,以求换得医院、医生的支持。不可否认,这种价格规制短期可能会有一定的效果(侯忠建,2010),比如:降低了次均的诊疗费用。不过,由于不能从根本上改变信息不对称问题,加上政府仍然对医疗市场准入的限制以及医疗行业本身所固有的技术壁垒,不少学者认为:医院不仅可以从容地一一突破规制手段,而且可以顺势增加寻租机会。医院可以通过增加患者看病的次数来增加收入,表面上降低人均医疗费用,实际上造就更多需求,增加看病成本,无助于减轻医疗费用负担(朱恒鹏,2011a:19-21),反而增加了社会总医疗费用。同时,医院开始增加收益较高的检查项目,导致了“以技补医”的现象。对于患者而言,药品费用可能降低了,却多了数张检查单,实际上医疗费用究竟能降低多少值得商榷。因此,药品零差率能否真正缓解患者以及整个社会的医疗费用负担?这种价格规制是否真的会进一步扭曲医疗行为,导致刺激医生过度提供有利可图而不是基本(低利润,甚至是无利润)医疗服务呢?本文接下来将以广东县级公立医院实施药品零差率为例,来阐述和分析实施药品零差率后的补偿机制改革效果,尝试为新医改提供政策建议。

三、 药品零差率政策实施的广东案例

自2012年起,广东省开始推行县级公立医院综合改革试点。而实际上,由于服务价格调整政策未能及时出台等原因,除了极少数几家医院于2013年9月启动外,绝大多数医院是在再三推动下,才于2013年12月启动实施药品零差率。由于政策执行往往有一定滞后性,本文将2014年定义为政策执行的分界点。2013年及以前没有执行政策,2014年执行政策。

(一) 资料与方法

本文的研究对象为广东省内38个县(市)已实行药品零差率政策的71家县级公立医院,包括33家综合性医院、21家中医院和17家妇幼保健院,排除了成立不足5年、资料不齐以及不属于国家政策界定的县级公立医院改革范畴内的口腔医院、慢性病医院等7家医院。2015年2月,我们以各家医院根据年度财务报表要求填写的2010-2014年医院运行基本情况调查表、医院医疗费用控制情况调查表等为依据,并辅以座谈会访谈形式收集资料。利用Excel收集、整理数据,利用统计软件SPSS 20.0进行统计分析。需要说明的是,由于绝大多数医院从2013年12月才开始全面执行政策,现阶段只能收集到2014年度的数据。以此来验证政策执行效果,虽然具有一定的前沿性,但也不免存在一定的局限性。

(二) 实施情况

1.基本情况

由表1、表3、表5可见,2010-2014年,71家医院在职职工年平均增长率为6.06%,床位数年平均增长率为9.21%;诊疗人次数年平均增长率为8.63%,出院人数年平均增长率为9.08%;总收入年平均增长率为17.78%。取消药品加成后,药占比降至36.87%,较同期降低近3个百分点。

表1 2010-2014年广东省71家县级公立医院医疗服务基本情况

资料来源:作者根据调研数据资料整理制作。

2.药品综合差价率变化情况

由表2可见,2010-2013年,药品综合差价率维持在12.09-15.82%之间,2014年则仅为1.68%,说明政策执行效果良好。2014年,三种类型医院的药品毛利均大幅下降的情况,可见在一定程度上降低医院对药品收入的依赖。不过,数据也显示2014年药品支出的年增长率高于2013年。

表2 2010-2014年县级公立医院药品收支总体变化情况

资料来源:作者根据调研数据资料整理制作。

3.收支结构变化情况。

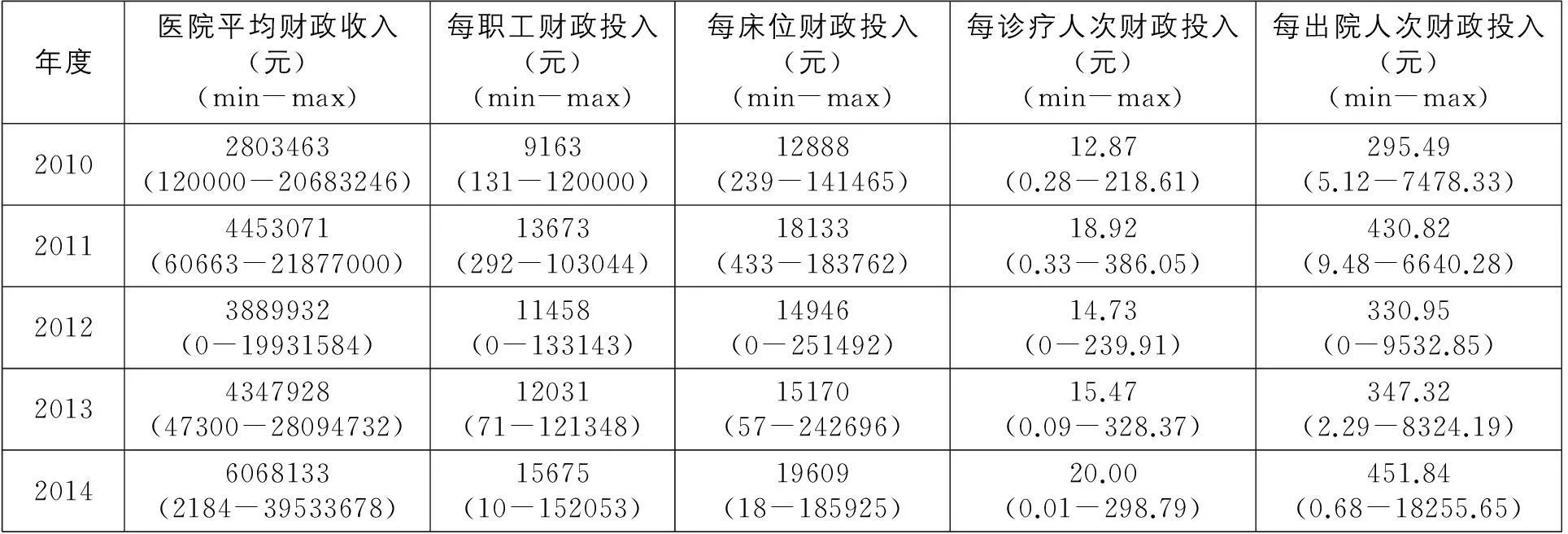

(1) 补偿情况。由表3可见,5年来,各级政府卫生投入绝对数量逐年增加,71家医院财政收入由1.99亿上升到4.29亿,年平均增长率达到21.19%,远高于同期全省GDP每年12%的增长速度。不过,2010-2014年政府财政投入占比变化不大。由表4可见,无论是依据医院本身的床位数及在职在编人数或诊疗人次和住院人次,财政补助标准浮动非常大,不同医院间补助标准相差上千甚至上万倍。

表3 2010-2014年广东省71家县级公立医院收支入情况

资料来源:作者根据调研数据资料整理制作。

表4 2010-2014年广东省71家县级公立医院财政投入平均情况

注:min=最小值;max=最大值

资料来源:作者根据调研数据资料整理制作。

根据2010-2013年药品综合差价率变化情况,假设其在没有新的影响因素下符合线性变化要求,药品综合差价率变化公式为Y=-1.273X+17.455,因此,可以测算出来2014年理论上药品综合差价率为11.09%,从而可以估算实施药品零差率后,71家医院估计药品毛利损失为:291744585元。根据2010-2013年医疗收入情况,假设其在没有新的影响因素下符合线性变化要求,同样可以测算出来2014年理论上医疗收入,据此进而可以估算出实施药品零差率后71家县级公立医院因为调整服务价格而获得的增加额为:129858654元。这样,可以得出医疗服务价格调整后的补偿率为44.52%,远低于政策设计的80%。对于处于不同层次、不同经济水平的公立医院,若以没有基于成本核算或是采取“一刀切”式的补偿机制模式,将不可避免地造成供给与需求、价格与价值等方面偏差。

(2) 医疗收入构成情况。由表5可见,新医改5年来,药占比从2010年的43.41%逐年下降到2014年的36.87%;相比综合医院和妇幼保健院,中医院一直维持较高药占比。检查收入占比从2010年的23.81%逐年上升到2014年的26.39%;妇幼保健院检查占比一直维持较高水平。其他医疗服务收入占比从2010年32.78%逐年上升到2014年的36.74%。

表5 2010-2014年广东省71家县级公立医院医疗收入占比

资料来源:作者根据调研数据资料整理制作。

4.次均费用变化情况。

(1) 每门急诊人次平均收费。从表6可见,2014年每门急诊人次平均费用相比2010-2013年而言,没有显著性差异,表明药品零差率政策实施前后病人门急诊费用仍有所增加,但没有统计学上意义。其中,药品费用降低了2.16元,没显著差异,表明新政策实施前后病人门急诊药品费用并没显著减少。

(2) 每床日平均收费。从表6可见,2014年每床日平均费用相比2010-2013年变化而言,增加了113.70元,有显著性差异,表明实施药品零差率政策前后病人住院费用仍然显著增加。其中,药品费用降低了100.71元,没有显著差异,表明实施新政策前后病人住院药品费用并没有显著减少。

(3) 出院者平均医药费用。从表6可见,2014年每出院者平均医药费用相比2010-2013年变化而言,增加了903.02元,有显著性差异,表明药品零差率政策实施前后病人住院费用仍然显著增加。其中,药品费用增加了101.29元,有显著差异,表明实施新政策前后病人住院药品费用仍然显著增加。

表6 2010-2014年广东省71家县级公立医院次均费用变化情况

Standard errors in parentheses;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

资料来源:作者根据调研数据资料整理制作。

(三) 研究发现

1.财政补助

本研究发现,政府补助存在以下问题:一是政府投入不足。虽然绝对数量在逐年增加,但相对于全民医保所释放出来健康需求的增长和卫生事业发展速度,广东地方政府投入占比并没有太多变化,不仅低于8.49%的全国同期水平,也低于大部分的发展中国家。考虑地方财政压力问题,广东省经济欠发达地区财政补助资金由省级和市县级财政按7:3的比例承担,珠三角地区由当地财政解决。即便如此,尽管国家和省级财政专项补助经费已下拨地市,现场调研中多家医院反映该笔补助经费尚未到位。另外,政府承诺的六项投入责任的实际到位情况不理想,迫使医院仍然要依靠自身业务收入来维持生存和发展,或者采取其他方式来弥补其承担公益性职责的损失。二是财政补偿结构不合理。年鉴数据显示,大量的卫生资源集中在珠三角大城市、大医院,超过半数的政府卫生支出流向大城市,而农村人口比例较高的县域卫生支出严重不足。2014年,各级政府在71家县级公立医院的财政投入为4.2亿。同期,仅深圳市财政对市属公立医院的基本医疗服务补助超过10亿元,对每完成一个标准门诊量和住院日分别平均补助40.7元、157.6元,财政补助收入占其总收入的比例达到22.68%*资料来源:《国务院深化医药卫生体制改革领导小组简报》第82期,2015年5月15日。。东莞市财政分5年拨付1.65亿元,用于补助2家公立医院50%债务偿还工作*资料来源:《红楼旧址将建综合性传染病院》,载《东莞日报》,http://epaper.timedg.com/html/2011-11/29/content_832962.htm,2011-11-29。。2014年珠海市财政预算新增“公立医院改革专项经费”1亿元*资料来源:《珠海市政府信息公开目录系统》,http://xxgk.zhuhai.gov.cn/ZH00/201503/t20150311_7300827.html。。三是财政补助标准不明。不管是按床位数、职工人数,还是门急诊病人数或者住院人次计算,医院财政补助差距非常大,提示各地财政补助与医院提供的公益性服务没有紧密联系,没有明确的激励机制和科学的测算基础。部分医院债务负担较重,且日趋突出。2014年71家医院中资产负债率最高达到179%,资产负债率超过50%的医院占比达到41%;资产负债率超过80%的医院占比为15%。四是政策执行不到位。按照规定,政策性损失有3%的比例需要市县两级财政承担。据调研座谈反映,绝大多数市县两级财政没有落实该项补偿。也就是说,这种制度设计形同虚设。另外,财政补偿资金监管不到位,缺乏科学有效的评价资金使用效率及效益的方法。

2.药品和检验收入

本研究发现,2010-2013年,县级公立医院的经济运行模式实际上一直在发生改变,药占比呈现逐年缓慢下降趋势。这应该是在2006年控制药品加价率、2010年推行基本药物制度等多重规制政策影响下,来自药品进销差价的补偿逐渐减少产生的局面。特别是取消加成后,药占比有了一个较大的下降。这说明药品收支结余对医院的补偿能力逐步减弱,“以药补医”现象得到一定程度的改善。不过,相对于多数发达国家15%左右的比例,仍较高。政府设立药占比即对医院收入中的药品收入占比上限进行强制性规定,目的是为了控制医疗费用,遏制医院靠卖药创收的冲动,但是由于对总费用没有控制,医院可通过做大分母加以规避。虽然药占比逐年下降,但药品收入的绝对值依然呈上升趋势,仍然是医院业务收入的主要来源。这可能有三种解释。其一,与诊疗服务量的增加有关。其二,与未实行零差率销售的中药饮片使用量增加有关。其三,医院和医生仍从药品销售中收益。从表1和表2,不难看出,不管是诊疗量还是出院量增长率2014年均低于2013年,而药品支出增长率2014年竟然高于2013年,这意味着相对于往年的正常诊疗程序,药品费用反倒有了较大增加。药品费用是由药品价格、用药量和用药结构共同决定的。莫非是由于零差率政策导致出现劣币驱逐良币现象?即“价格虚高有回扣的药品”淘汰“价格合理无回扣的药品”?对于中药饮片的使用量增加的解释,从表2也可以得到否定的答案。以中医药为主的中医院2014年的药品支出增长率并没有高于2013年。因而,第三种解释可能性比较大,暂时并没有切断医院、医生与药品利益链。本研究也发现,由于各类医院在用药和收入结构方面存在较大差异,药品零差率政策对中医院等药占比较高的医院带来较大压力。

从收入结构来看,“以药补医”问题得以缓解,而重复检查、过度检查等“以技补医”问题更为明显。有研究证实,目前大型医疗设备使用非常频繁,但多数是在做“无用功”。经检查发现疾病的只占检查人数的30%,远远低于政策要求的阳性率达60%的标准。换言之,可能有一半以上的患者接受了不应该做的高价检查(马本江,2007:72-81)。CT的利用中有16.3%是不必要的,还有一部分可以用其他收费较低的普通检查来替代而不会影响诊断质量(雷海潮等,2002:23-26)。

3.服务价格调整

本研究发现,通过医疗服务价格调整后,补偿率远低于政策设计的目标,医院实际政策性亏损达20%以上。这可能有三个方面因素。一是测算基数问题。这与补偿基数是依据政策规定的2010-2012年三年平均药品加成收入而不是按照实际取消药品加成后减少的数值动态计算有很大关系。二是服务价格调整、医保支付和财政补偿政策执行不及时。由于医保资金由市级统筹,服务价格调整、财政补偿两项政策须经市、县两级审定方可实施,执行政策迟缓滞后。三是政策不同步。试点使得多样化政策保持着共同运行状态,呈现出“双轨”或“多轨”运行的状态。由于城市公立医院与县级公立医院改革不同步,对于技术水平相对较低、竞争能力本来就不具有优势的县级公立医院而言,一味调高服务价格反而会造成患者的流失,从而陷入“价格越高、患者越少、收入越少、发展越困难”的恶性循环。另外,相当部分县级公立医院并不具备条件开展一些价格提升的服务项目。所以尽管政策上允许调高服务价格,但出于上述考虑医院实际上选择性执行甚至没有执行政策,出现仅仅停留在纸质文件上的“空调”现象。另外,试点医院大都位于粤东西北经济欠发达地区,人均收入水平较低,不排除地方政府担心医疗费用上升快,进一步实施了医疗服务价格规制。现场调研发现,有地方政府在进行测算取消药品加成损失基数时候,故意地排除了用药量最大的综合医院。如此一来,由于政策不公平、政策效果不均衡等一系列问题,可能会导致试点医院与非试点医院之间出现摩擦,甚至给改革带来一定的风险。

4.医疗费用

有研究表明,公立医院实施药品零差率后,次均门诊费、次均住院费均有不同程度下降(沈荣生,2013;张丽青等,2012;于春富、牟蔚平,2012;杨敬,2012)。但从我们研究的结果来看,71家医院实施药品零差率政策后,尽管门急诊药品费用有所下降,但次均门诊费用、次均住院费用与前4年相比并未达到政策设计者期望的结果,药品零差率政策并没有使患者的医疗费用降下来,甚至仍然显著增加,这一结果与田立启等人研究结论一致(田立启等,2011;金春林等,2010)。

四、 讨论与政策建议

不难发现,药品零差率政策设计者的逻辑在于一个“堵”字。即期望通过药品零差率来解决医院和医生在药品上的趋利问题,进而实现降低患者医疗费用的目标。但是,患者医疗费用并没有因为药品零差率政策而下降。虽然城市公立医院存在不同的主办主体、医院数量多、层次多,对改革系统性、协同性的要求更强,但由于运行体制机制类似,县级公立医院改革很大程度上就是公立医院改革的缩影,因而可以认为单纯的药品价格规制政策仅仅是降低了药占比,对公立医院控费作用有限。“以药补医”涉及两个方面:一是以药补医院;二是以药补医生。药品零差率销售也就等于医院没有了公开的盈利,这是否会倒逼医院默许甚至纵容医生暗中拿回扣?取消15%的药价加成,只是削平了医院桌面上的收益,并没有触及桌底下更大的药品回扣。2013年央视曾曝光福建漳州医疗腐败案,市、县73家医院全部涉案,一半左右的药价被用于回扣。显然,这应不是个案,而是冰山一角。政府对药品价格采取直接规制并没有触及药品返利和回扣,不能有效降低医疗费用。另外,现有政策要求每个县重点建设1-2所县级公立医院,很容易形成自然垄断地位(李玲、江宇,2010:107-110)。医疗服务提供者有着天然的机会主义特性。如果政府不能采取有效措施,发生道德风险和逆向选择的可能性非常大。加之扭曲的医疗服务价格体系和按项付费的支付方式,医院的逐利行为得不到有效管制,医疗费用继续飙升也就不可避免。

如何发掘新的政策工具以改变大型公立医院院长和医生的观念和行为,这是中国公立医院改革最关键的问题(Yip & Hsiao,2014:805-818)。更现实的说法是,能否寻找一种不小于利益集团所提供不当获利的激励。激励相容理论认为,应设计一种机制使得每个个体在追求自身利益的同时,不会影响既定社会目标的实现。Ramesh认为,只要政府能够创造一个医院自主与政府控制有机结合的合适环境,公立医院可以表现出很好的绩效(Ramesh,2008:62-79)。关键要看政府对各种政策工具的使用,合理配置各种复杂且相互关联的激励机制(廖宇航,2015:1277-1279),设计一种既能够给予医院和医生足够激励又不至于滥用相机抉择权的激励规制合同(朱孟晓、胡小玲,2009:168-172)。特别是在经济下行时期,更要注意避免不当的规制政策稀释了医改“获得感”。不难发现,目前公立医院改革推进的出发点和具体路径,均主要采取政府直接规制即“堵”的传统方式。实际上,这项始于20世纪50年代的药品加成政策,为什么改革开放之前没有导致公立医院的逐利行为,而在当下却是如此呢?其实道理不难懂。“堵”的方式虽然具有权威性强、效率高等优点,但在缺少支付制度、分配制度、薪酬机制等配套政策的背景下,恐怕其结局也只能是“按下葫芦浮起瓢”。这种单独“堵”的方式是无法切断利益链条,而如果采取加大政府财政投入、废除不合理人事分配制度等“疏”的措施,可以使公立医院不用再负债过日子,医生有合理的、有尊严的收入,促成医院和医生群体从“医改阻力”向“医改动力”的转变。当然,这种“疏”并不是撒手不管,放任自由。它要求国家对公立医院有更高的治理能力,需要在宏观引导方面有所作为。因此,我们建议,在政府宏观调控作用下,放弃单纯“堵”的思维,采用以“疏”、“堵”配合的方式破除逐利机制。通过公共财政改革、第三方控费、财务政策、信息公开等手段规范和约束公立医院的行为,以实现控制医疗费用目标。

首先,切实推进公共财政改革。新医改方案重新明确卫生事业是政府主导的、实行一定福利政策的社会公益事业,并明确了政府对县级公立医院的六项投入责任。同时,强调要加大财政转移支付力度,缩小政府卫生支出的地区差异。这体现了中国政府在不断转变政府职能(李玲、江宇,2010:107-110)。公共财政持续、稳定的投入,可以阻止政府部门与利益集团的合谋,解决药品价格规制失灵(蒋建华,2011:39-43),可以从根本上改变公立医院绝大部分运营费用靠从市场赚取的局面,维持公立医院公益性。不过,在财政收入减少压力下,各级政府投入能否真正到位还是未知数。要破除其逐利行为、扭转回归公益性的运行轨道有较大难度。因而,在推进国家治理体系与治理能力现代化的改革背景下,公立医院的补偿机制改革就是公共财政改革。因此,要树立公共财政绩效的观念,提高资金的使用效率,构建新的公立医院治理模式。

其次,充分发挥第三方控费作用。基于规制理论分析,激励性规制作为新的规制方式是一个值得借用的有效方式。现阶段,医保资金的垄断买方地位可以成为制约公立医院垄断卖方地位的有效手段(朱恒鹏,2011b:64-90)。通过第三方支付制度的改革,将直接影响和干预医生的行为选择,避免有效的医疗资源的过度浪费。新医改以来,基本实现了全民医保,虽然保障水平还不够高,但仍极大刺激了医疗服务需求,人均医疗费用和医保基金支出速度远高社会经济增长水平。20世纪60年代,为了解决医疗费用增长速度远快于GDP增长速度,美国采用的解决方案是费率制和按病种预付制(申笑颜、栾福茂,2011:56-58)。按病种付费就是明确规定某一种疾病该花多少钱,从而避免了医院滥用服务项目、重复项目和分解项目,防止小病大治。其最大的优点是不必调整医疗服务价格、不增加财政投入、不增加医保基金和患者自费负担,医院主动控制医疗成本、降低医疗费用,从而达到增加医务人员劳务收入、控制医保基金支付增长速度的效果,成为国家治理的新亮点。实际上,用按病种付费来替代按项目累计收费方式,一早便被确定为祛除公立医院“以药补医”毒瘤的药方之一。但出于部门利益关系,医保支付方式改革推进缓慢。在目前僵持状态下,不妨借助于增量改革,考虑由商业保险机构来承担医保基金经办。

再次,实行收支结余规制政策。尽管资产是公有的,但由于没有明确收支结余处理的限制,公立医院实际掌握着使用权和收益权。不仅如此,在所有者缺位的状态下,公立医院管理层和职工甚至已获得部分剩余索取权。在以GDP论英雄的年代,公立医院缺乏政府财政支持,更多的是靠创收与借贷筹集资金,以“过度扩张、过度特需、过度医疗”为经营策略,实现“跨越式发展”。目前,评价医院往往是依据级别、收入量、技术水平和设备先进程度。在收入结构调整过程中,医院存在创收的动机,这往往诱导“医备竞赛”,争相引进高端人才,购买大型昂贵医疗仪器、设备,大力发展基础建设,引发成本激增,并进而导致医疗费用的提高。而国际上一般对于将进入资本市场以及基本建设和购置昂贵医疗设备等权力下放给公立医院持慎重态度(Griffiths,Renz & Hughes,2009:1-14)。因此,需要约束结余资金的使用程序和方向,并控制“利润率”。以区域医疗需求为导向,对于资金需求量较大的基本建设和大型设备购置支出进行统筹规划。探索建立卫生事业发展基金专户,通过财政资金按比例匹配的方式限制医院规模的扩张冲动,提高存量效率。必要时,可以将结余上缴政府财政。如此一来,医院在经营上只有收支平衡的动机,而缺乏获取利润的动机。不过,在政府投入不足的背景下,适度的结余有利于保障基本医疗服务。同时,采用绩效总额核定及封顶方式也可控制医院和医生的逐利动机。

最后,重视信息披露。除了以法律法规等国家强制力保障政策措施落实外,信息工具是现代政府重要的治理工具。信息披露机制不仅可以有效解决医患信息不对称问题,还可以促进医院、医生不断提高服务水准,从而降低医疗费用。信息披露包括针对服务主体、服务过程、服务项目等方面信息。强制医院向患者公开医疗信息,可以大大降低患者的医疗信息搜寻成本,有效引导患者更加理智、合理地选择医院或者医生,甚至是治疗方案。通过推进公立医院信息化建设,建立统一数据平台和交换格式的卫生信息系统,并实现医院间和地区内的医疗信息联网,这将有助于从根本上解决目前制约医疗卫生体系发展的信息孤岛、信息阻滞的问题,利用“互联网+”手段来促进增量改革。实现动态监测,时时监控,建立公开制度,具有更为宽泛的社会意义上的全面监督*感谢中山大学公共卫生学院吴少龙博士、中山大学政治与公共事务管理学院庄文嘉博士的建议和意见;感谢广东省卫生计生委体制改革处张一愚、规划财务处舒俊等人在调研中给予的支持和帮助。。

参考文献:

[1]侯忠建(2010).我国药品价格的政府管制研究.电子科技大学硕士论文.

[2]金春林、陈卓蕾、贺黎明等(2010).上海市实施医疗机构药品零差率与相关补偿政策研究.中国卫生政策研究,10.

[3]蒋建华(2011).基于利益集团政治的委托—代理模型的药品价格规制研究.经济问题探索,6.

[4]蒋天文、樊志宏(2002).中国医疗系统的行为扭曲机理与过程分析.经济研究,11.

[5]雷海潮、胡善联、李刚(2002).CT检查中的过度使用研究.中国卫生经济,10.

[6]李玲、江宇(2010).关于公立医院改革的几个问题.国家行政学院学报,4.

[7]李卫平(2006).公立医院的体制改革与治理.江苏社会科学,5.

[8]廖宇航(2015).基于医院、患者、政府三方博弈模型的医疗费用控制研究.重庆医学,9.

[9]马本江(2007).基于委托代理理论的医患交易契约设计.经济研究,12.

[10] 申笑颜、栾福茂(2011).医疗服务价格规制研究述评.医学与哲学(人文社会医学版),1.

[11] 孙敏(2014).价格管制下混合寡占市场的质量与福利研究——以医疗服务市场为例.武汉理工大学学报(社会科学版),6.

[12] 沈荣生(2013).公立医院改革药品零差率后对药品使用的影响.中国医院,1.

[13] 田立启、修海清、陈长忠等(2011).现行药品加成政策对医药费用的影响研究.经济师,12.

[14] 汪丁丁(2005).医生收入的市场化是医疗改革当前急务.财经,10.

[15] 杨敬(2012).开启公立医院改革的破冰之旅——浙江省开展县级公立医院综合改革探索和思考.卫生经济研究,5.

[16] 于春富、牟蔚平(2012).陕西省县级公立医院改革的做法与启示.中国卫生政策研究,8.

[17] 朱恒鹏(2011a).14道管制下医药费为什么越“管”越贵?.中国经济周刊,25.

[18] 朱恒鹏(2011b).管制的内生性及其后果:以医药价格管制为例.世界经济,7.

[19] 朱云峰(1996).医院分级管理对提高医疗服务质量作用的评价与分析.中国医院统计,2.

[20] 朱孟晓、胡小玲(2009).医疗服务行业的市场治理和规制研究.经济体制改革,1.

[21] 张丽青、陈颖、徐延成等(2012).修武县级公立医院改革的成效及思考.中国卫生事业管理,11.

[22] 张恒龙(2003).从乡镇卫生院改制看政府微观经济管制职能.中国卫生经济,5.

[23] 张秀颜、林红云、罗苑娇(2013).医疗服务价格现状分析与改革探讨.吉林医学,1.

[24] K.Arrow(1963).Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care.AmericanEconomicReview,53(5).

[25] P.Griffiths,A.Renz & J.Hughes(2009).Impact ofOrganisation and Management Factors on Infection Control in Hospitals:A Scoping Review Article.JournalofHospitalInfection,73(1).

[26] Bruce M.Owen & RonaldBraeutigam (1978).TheRegulationGame:StrategicUsesoftheAdministrativeProcess,Cambridge,Massachusetts:Ballinger.

[27] M.Ramesh (2008).Autonomy and Control in Public Hospital Reforms in Singapore.AmericanReviewofPublicAdministration,38 (1).

[28] J.E.Stieglitz(1998).EconomicsofPublicSector(2nd edition).New York:W.W.Norton & Company.

[29] L.A.Stole (2007).Price Discrimination and Competition.HandbookofIndustrialOrganizations,Vol.3.Amsterdam:Elsevier.

[30] W.Yip & W.Hsiao (2014).Harnessing the Privatisation of China's Fragmented Health-Care Delivery.Lancet,384(9945).

■作者地址:岳经纶,中山大学中国公共管理研究中心,中山大学政治与公共事务管理学院;广东 广州 510275。Email:klngok@126.com。

王春晓,中山大学政治与公共事务管理学院。

■责任编辑:叶娟丽

◆

Is Price Regulation on Drugs Used in Hospital Workable for Reducing Medical Expenditure?——Based on the Evaluation of the Zero-profit Drug Policy Implemented in County-level Public Hospitals of Guangdong Province

NgokKinglun(SUN Yat-sen University)WangChunxiao(SUN Yat-sen University)

Abstract:Since per capita medical expenditure in China is still rising quickly over recent years,a new price regulation,that is,the zero-profit drug policy has implemented in county-level public hospitals since 2014 with the aim to control medical expenditure.Based on the data continuously collected from 2010 to 2014,this article aims to evaluate the impact of zero-profit drug policy on the medical cost of county-level public hospitals.Although the average proportion of drug in outpatient or inpatient expenses per time has reduced to some extent after the implementation of zero-profit drug policy,the policy makers’ expectation of controlling medical expenditure has not fulfilled.Therefore,for the purpose to control medical expenditure,more other favored policies should be carried out by the government,among others,public finance reform,medical insurance optimizing,information sharing,and so on.

Key words:regulation; public hospital reform; zero-profit drug policy; compensation mechanisms

基金项目:■国家社会科学基金重大项目(15ZDA050);国家社会科学基金重点项目(13AGL011);广州市人文社会科学重点研究基地资助项目

DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2016.02.004