民族高校女职工围绝经期症状及保健需求调查分析

余学红

(中南民族大学 校医院 , 武汉 430074)

民族高校女职工围绝经期症状及保健需求调查分析

余学红

(中南民族大学 校医院 , 武汉 430074)

摘要目的:了解民族高校妇女的围绝经期症状及保健需求情况,为围绝经期妇女保健工作提供科学依据.方法:采用问卷调查的方法,对民族高校647例40~60岁妇女进行调查.结果:调查对象围绝经期相关症状发生率为77.13%,其主要症状依次为:记忆力下降(65.84%)、情绪波动(64.30%)、失眠(63.83%)、潮热(58.73%)、月经紊乱(54.40%)等.各年龄组围绝经期症状发生率比较,差异有统计学意义(p<0.05),且随着年龄增大,其发生率逐渐增高.围绝经期妇女保健需求主要为定期全面体检和预防骨质疏松;希望得到围绝经期健康咨询与指导的妇女占53.48%.结论:民族高校妇女围绝经期相关症状发生率高,对围绝经期保健知识及服务需求迫切.相关卫生服务部门应高度重视,实施干预模式,加强对民族高校围绝经期妇女的健康管理,积极开展全科医疗卫生保健服务,以提高围绝经期妇女的生活质量.

关键词高校女职工; 围绝经期 ;症状 ;保健

Investigation and Analysis of Perimenopausal Symptoms and Health Care Demand of the Nationalities University Women

YuXuehong

(The Hospital of South-Central University for Nationalities, Wuhan 430074, China)

AbstractObjective:To understand the situation of perimenopausal symptoms and health care demand in nationalities university women, to community perimenopause women's health care and provide scientific basis for. Methods: Using the method of questionnaire survey was conducted on the 647 cases of 40~60 years old women in university .Results:The survey of menopausal symptoms, occurrence rate is 77.13%, the incidence of main symptoms were: the decline of memory (65.84%), mood swings (64.30%), insomnia (63.83%), fever (58.73%), menstrual disorder (54.40%). Each age group of perimenopausal symptoms occur rate compares difference to have statistical sense (p< 0.05), increases with age, the incidence rate increase. Perimenopausal health care demand mainly for the regular physical examination and prevention of osteoporosis, hope to get the perimenopausal health counseling and guidance of perimenopausal women accounted for 53.48%.Conclusion: the perimenopausal symptoms of University women associated with high incidence of perioperative care, knowledge and service demand of menopausal urgent. Community health service departments should attach great importance to, the implementation of community intervention model, strengthen the health management of University of perimenopausal women, actively carry out the general medical and health care services, in order to improve the quality of life of perimenopausal women.

Keywordsuniversity women; perimenopause; symptom; health care

围绝经期是妇女从性成熟期逐渐进入老年期的过渡阶段.WHO将卵巢功能开始衰退至绝经后1年内的时期称为围绝经期[1],包括绝经和绝经前后的一段时间.绝经过渡期一般始于40岁以后,历时1~12年.临床上约有2/3的妇女在围绝经期出现神经内分泌失调症候群,即“围绝经期综合征”.这些症状将导致妇女出现各种不适,如记忆力下降、月经紊乱、潮热、失眠、腰腿痛等.随着绝经时间的延长,骨质疏松及心血管疾病等的发生率也显著增加,严重影响妇女的生活质量,对家庭也产生了较为严重的负面影响.及时有效地干预及保健对改善围绝经期综合征及心血管疾病具有重要意义[2].随着社会老龄化程度的加剧,针对围绝经期妇女的身心健康保障问题也越来越引起研究人员的普遍关注.社区卫生服务部门更应引起高度重视,积极开展围绝经期保健工作,维护和促进妇女身心健康,以提高其老年生活质量.本研究通过对某民族高校40~60岁妇女围绝经期症状及其保健需求状况的调查分析,为进一步完善高校社区围绝经期妇女的保健工作提供科学依据,探索适宜于高校妇女全科医疗服务的新模式.

1对象与方法

1.1调查对象

选取某民族高校40~60岁女教职工647例,将其分为4个年龄段:其中40~45岁235人(占36.32%),46~50岁212人(占32.77%),51~55岁142人(占21.45%),56~60岁58人(占8.96%);职业状况:教师334人(占51.62%),干部257人(占39.72%),工人56人(占8.61%);文化程度:大专以上为主,具有高级技术职称266人(占41.11%);在职545人(占84.23%),退休102人(占15.77%);汉族380人(占58.73%),少数民族267人(占41.27%);已婚占97%;月经情况:月经初潮年龄11~16岁,以13~14岁为最多;绝经年龄最小38岁,最大56岁.

1.2调查方法

自行设计《围绝经期健康状况调查表》,对647例对象进行问卷调查,内容包括:一般情况、月经情况、围绝经期症状及症状出现后健康寻求行为、激素治疗情况、围绝经期知识来源及保健需求、健康指导等.发放问卷647份,回收647份,回收率100%.

1.3统计学处理

采用SPSS13.0软件包进行数据统计分析,结果以百分比(%)表示,计量资料用t检验,计数资料用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义.

2结果与分析

2.1围绝经期症状发生情况

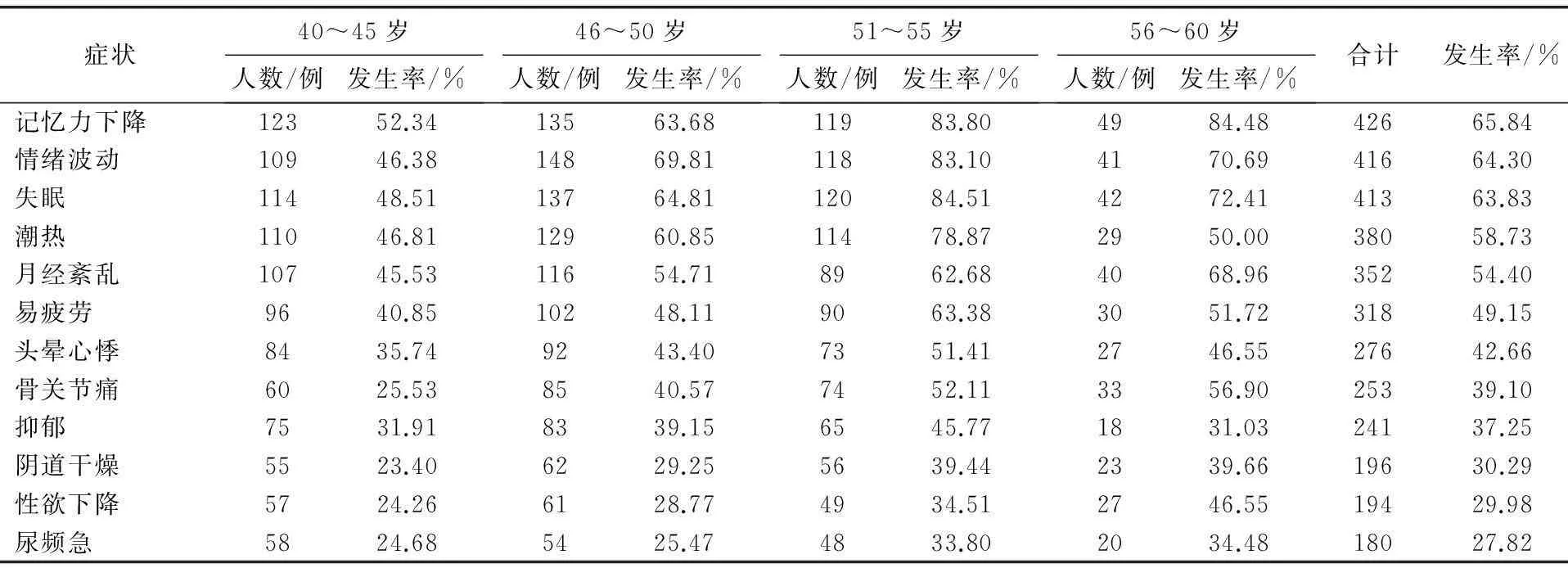

高校围绝经期妇女主要症状发生情况见表1 .

表1 各年龄组妇女围绝经期相关症状发生情况(n(%))

2.2围绝经期症状发生与年龄的关系

由表2可知,被调查647例妇女 ,围绝经期症状总发生率为77.13%,随着年龄增大发生率逐渐增高.其发生率各年龄组比较,差异有统计学意义(p<0.05).

2.3围绝经期妇女主要慢病伴随情况

围绝经期妇女主要慢病检出率以高血压为首(占14.53%),随着年龄的增长各种慢病发生率均逐渐增高.见表3.

表2 围绝经期相关症状发生与年龄的关系

表3 围绝经期妇女主要慢病检出情况 (n (%))

2.4围绝经期妇女健康保健寻求行为

围绝经期妇女的保健现状:出现围绝经期症状后选择自我保健比例最高,性激素治疗比例最低.见表4.

表4 围绝经期妇女健康保健寻求行为

2.5围绝经期知识来源情况

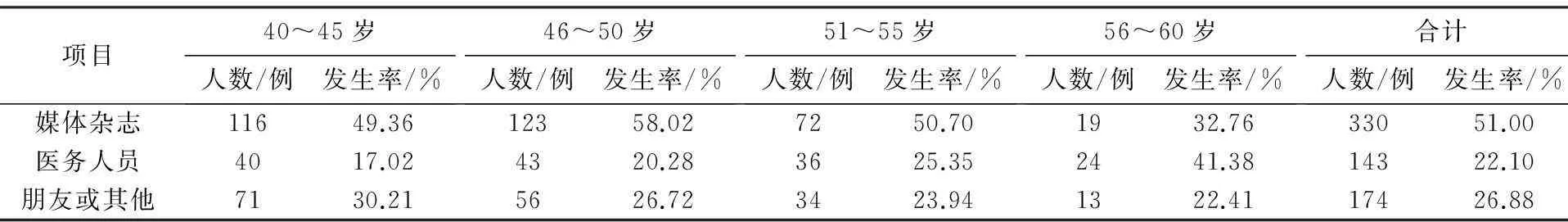

调查对象围绝经期知识来源于医务人员的仅占22.10%,见表5.

表5 围绝经期知识来源情况(n(%))

2.6围绝经妇女保健需求情况

围绝经妇女保健需求统计见表6.

表6 围绝经期妇女保健需求情况

3讨论

围绝经期是女性必须经历的一个特殊时期,此期最明显的生理变化是卵巢功能的衰退,卵泡的老化,性激素合成的改变,FSH释放增多等,从而出现一系列变化和症状,其中以绝经表现最为突出,自然绝经年龄一般在45~55岁之间.随着现代生活节奏的增快,工作、生活压力的增加,妇女围绝经期综合征患病率呈逐年上升趋势.据统计,目前中国绝经期妇女约1.3亿人,其中临床表现绝经综合征者可达1亿人.流行病学研究显示,不同文化背景的妇女症状发生的频率和强度也不一样,绝经早期症状的发生与人种、伦理观念、绝经状态、以及绝经方式有关[3].随着社会的发展和医学的不断进步,人们对围绝经期的认识也发生了很大变化,围绝经期综合征被认为是一种女性激素缺乏性疾病.由于妇女职业、社会地位,文化素质的不同,其围绝经期相关的意识和行为也不同,寻求健康的行为也有一定差异.

通过调查发现,绝大多数妇女出现至少一种以上围绝经期相关症状.说明妇女自40岁时已开始意识到,并将自己身体或精神方面出现的一些变化与围绝经期联系起来.对于文化水平较高的妇女而言,对围绝经期较为关注,其心理和精神症状显得更为突出.有些妇女误认为围绝经期就必然会出现一定的症状,从而产生过渡的焦虑和恐惧心理[4],因此对这一人群加强心理健康教育是非常必要的.

我们调查的结果是,647例高校妇女中有499例出现围绝经期相关症状,总发生率为77.13%,与文献报道的75%的全国围绝经期妇女水平基本相符.汉族与少数民族妇女发生率相当,无统计学差异.围绝经期症状主要表现为记忆力下降、情绪波动、失眠、潮热、月经紊乱等等,以51~55岁和56~60岁年龄组发生率最高.随着年龄的增长,其发生率呈上升趋势.提示这些病症的发生与体内雌激素水平的不稳定和不断下降有关,加之此阶段妇女正处于社会、家庭、工作等多重压力之中,面临身体和心理的疲劳状态,其健康更易受不良环境和行为因素的影响.本次调查也证实,大部分妇女有不同程度的围绝经期躯体症状.由此可见,高校妇女围绝经期病症发生情况较为严重.

此次调查的围绝经期妇女主要慢性疾病中,高血压患病率(14.53%)明显高于其他几类慢病,可见围绝经期妇女属于高血压多发人群.由于围绝经期妇女体内雌激素水平的不稳定和不断下降容易出现血脂代谢异常,进而导致血糖、血压异常,引起高脂血症、冠心病、高血压、糖尿病等.心血管疾病是导致中国绝经后妇女死亡的主要原因.而高血压也是我国最常见的心血管疾病之一,具有患病率、致残率、死亡率高,知晓率、治疗率、控制率低的特点[5].因此,我们在注重围绝经期症状的同时,还应加强慢性病防治的宣教,倡导健康的生活方式,提高围绝经期妇女的自我保健意识,以预防慢病的发生和发展.

本次调查显示,高校妇女围绝经期保健知识来源渠道主要为媒体、杂志(占51.00%),而来源于医务人员的相对较少(占22.10%);对围绝经期健康知识很了解的不足50%.出现围绝经期症状后, 30.14%的妇女采取自我保健方式(运动、饮食调节等),28.74%的妇女去看心理医生,还有15.15%的妇女选择顺其自然、不采取任何行为.而通过各种途径获得的相关知识较片面、零散、且科学性不强,这在一定程度上制约了她们采取保健措施的主动性,也使得一部分妇女在出现相关症状后有焦虑、惶恐、抑郁等心理失衡表现.可见围绝经期综合征不只是妇女生理上的变化,同样存在心理上的变化,二者相互影响.广州市调查发现[6]从医生或保健书籍获得知识的妇女其知识得分较高,也能更多地采用健康行为.因此,医务人员在重视围绝经期妇女躯体症状的同时,不能忽视她们的心理健康状况.

较多研究证明激素补充治疗(HT)的益处在于有效缓解或解除绝经近期相关症状,预防和治疗绝经中期及远期相关问题.HT对于围绝经期综合征患者来说,能有效地预防绝经期心血管疾病和骨质疏松症,并改善患者情绪波动、抑郁焦虑、睡眠障碍等症状,从而提高围绝经期妇女的生活质量[7].2013年国际绝经协会(IMS)发表的《绝经激素治疗及中年女性健康预防策略最新建议》中明确指出,激素补充治疗是缓解绝经期症状最有效的治疗方法,特别是小于60岁或者绝经10年之内的女性,可以从中获得更大利益.本次调查显示围绝经期症状出现后使用过激素治疗的妇女仅占5.87%,与张清学等[8]报道的(5.6%)相近.表明高校社区围绝经期妇女对HT接受度比较低,还存在一定的疑虑,这可能与整个社会对激素补充治疗相关知识的宣教不够有关.

通过此次调查发现,高校妇女围绝经期保健知识相对缺乏,在围绝经期保健需求方面要求强烈,其中要求定期全面健康体检和预防骨质疏松所占比例最高,分别达84.85%、82.69%,希望得到围绝经期健康咨询与指导占53.48%.说明围绝经期妇女希望在全科门诊得到妇女保健方面正确指导需求比例也很大,希望得到全方位、连续性的、相关的医疗服务.

由此可见,做好围绝经期保健是预防和减轻这一时期妇女各种症状发生的根本保障,保健内容应包括营养、运动、心理、性激素治疗等多方面.从围绝经期妇女出现症状的平均年龄来看,应在40岁以前即开始进行保健,本次调查也支持这一点.建议以社区医疗服务机构为单位,建立生物—心理—社会—家庭因素干预模式,对围绝经期妇女进行必要的健康干预,采取积极措施:1)加强对围绝经期妇女的管理:建立健康档案和保健手册;定期体检;追踪随访.2)积极开展围绝经期健康教育:开展相关知识系列讲座 ;采用各种宣传方式普及保健知识;开设心理健康咨询室,使其正确认识与掌握围绝经期保健知识.3)设立围绝经期专科门诊:做到生理、心理保健并重,在医生的指导下合理使用激素补充治疗,以缓解或消除围绝经期综合征症状,预防骨质疏松,有效降低高血压、冠心病等的发生.4)建立健康的生活方式 ,构建良好的人际交往关系,理智地对待围绝经期各种生理、心理变化.5)注意其他慢性病的查治,定期随访.6)定期对社区医务人员进行培训,不断提高业务水平.7)成立围绝经期支持小组:良好的社会支持能给她们提供保护和缓冲各种生活事件对其心理健康造成的不良影响.

4结语

综上所述,围绝经期综合征是生物、心理、社会等多方面综合因素共同作用的结果.本次小范围研究结果显示,民族高校妇女围绝经期症状发生率高,其健康状况不容乐观,高校社区全科医师应针对这一特殊群体,加强对其心理状况的关注,加强健康保健宣教及指导,提高其认知度和自我保健意识;加强多方位的干预,实施防治结合,以减少围绝经期症状发生率.同时社会、单位、家庭也应充分给予她们各种帮助、理解和支持,正确引导她们顺利轻松地度过围绝经期.

参考文献

[1]乐杰.妇产科学[M].7版. 北京:人民卫生出版社,2010:14.

[2]周赞华,王伟杰,朱丽亚, 等.丽水地区农村绝经期妇女健康状况和保健需求研究[J].中国妇幼保健,2012,27(28):4360-4363.

[3]耿琳琳.绝经综合征[J].中国计划生育学杂志,2013,21(6):430.

[4]张芳蝶.围绝经期妇女不良因素分析[J].临床合理用药,2011,4(IA):109-110.

[5]施侣之.流行病学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2007:391.

[6]李青,游志颖,张清学,等.广州市社区中年妇女围绝经期保健的现状和影响因素[J].中华预防医学杂志,2001,35(5):275.

[7]Studd JW. A guide to the treatment of depression in women by estrogens [J].Climacteric,2011,14(6) : 637-642.

[8] 张清学,杨冬梓,谢梅青,等.对500名广州妇女关于激素替代疗法态度的调查[J].中山医科大学学报,2002,23(5):306-311.

中图分类号R173

文献标识码A

文章编号1672-4321(2016)01-0070-05

基金项目中央高校科研基金资助专项(CSW15051)

作者简介余学红(1967-),女,主治医师,研究方向:妇科疾病研究及防治,E-mail:1361503943@qq.com

收稿日期2015-11-27