基于水平电流线的潜艇运动感应电场分析

唐剑飞

(中国舰船研究设计中心军事代表室,武汉 430064)

基于水平电流线的潜艇运动感应电场分析

唐剑飞

(中国舰船研究设计中心军事代表室,武汉 430064)

摘 要:潜艇的金属壳体运动时,会因切割地磁场产生感应电动势,而产生感应静电场。分析了海水中水平电流线电场,在此基础上,将潜艇简化为圆柱形,建立基于水平电流线的感应静电场模型,获得了电场三分量表达式。以日本“苍龙”号潜艇为例进行了感应电场的仿真,分析了艇体上下方感应静电场。仿真分析结果表明,感应电场具有量值可测、分布特征明显的特性。

关键词:潜艇 感应静电场 水平电流线 地磁场

0 引言

水下电场被认为是舰船重要的物理特性之一[1]。国内外研究人员通过建立多种水下电场模型,研究各种来源电场的基本分布特性[2,3]。由电磁感应定律,磁场中的导体运动时,会在其两端产生感应电势。潜艇艇体主要是由金属材料制成的,潜艇在大地的地磁场中运动,也必然会产生感应电动势和感应电场[4]。本文通过建立水平电流线的水下电场分布方程,然后建立运动艇体切割地磁场感应电场模型。最后进行仿真计算,分析这一来源的电场的特性。

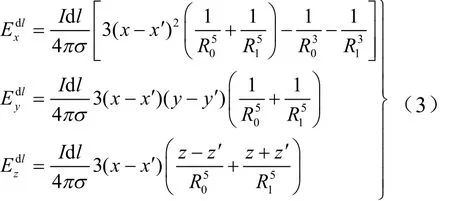

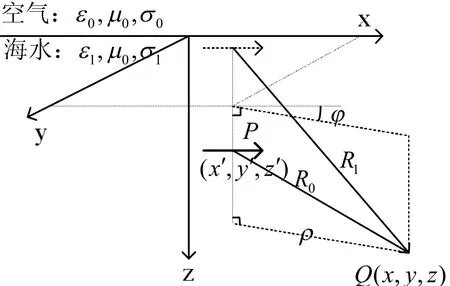

1 水平直流电流线海水电场

电磁场源的最基本形式是电偶极子,Sommerfeld最早研究了存在平面分界面条件下的导体表面的电偶极子电场。文献[5]推导了源、场点都位于导电媒质层或空气层这两种情况下,水平电偶极子产生的电磁场;文献[6]利用改进的镜像法对源、场点同时位于导电媒质层中,以及源点在导电媒质层中而场点在空气层中这两种情况下的水平电偶极子产生的电磁场进行了分析。文献[7]推导分析了水平n层导电半空间中的运动时谐电偶极子的电磁场。

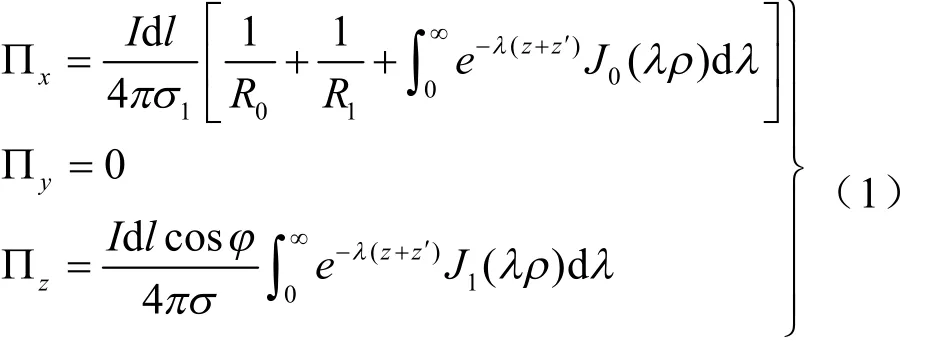

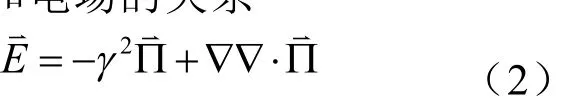

根据赫兹矢量和电场的关系

可得电场的三个分量表达式分别为

式中上标dl表示电偶极子产生的场。

将式(3)对dl在区间(-a ,a )进行积分就可以得到海水中长为2a的电流线产生的电场。

图1海水中的水平电偶极子

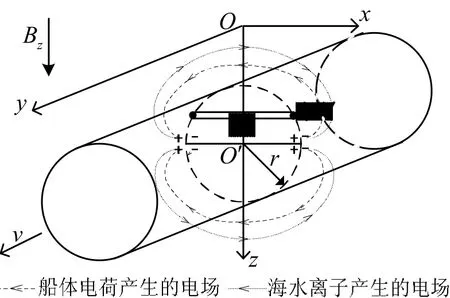

图2运动潜艇感应电场模型

2 运动潜艇感应电场建模

建立如图2所示坐标系,艇体左舷指向X轴正向,艇体运动方向指向Y轴正向,其他参数条件与图1相同,设地磁场的Z轴分量向下为正。潜艇运动时,金属船体切割磁力线产生沿X轴正向的感应电动势ε=vBz,在此电动势的作用下,在艇体左舷积累了一定量的正电荷,右舷积累负电荷。如果艇体表面涂层有破损,或者排水管道口屏蔽栅绝缘损坏时,电流从左舷的破损处流出,在海水中形成传导电流由左舷流向右舷,就在海水空间中产生恒流电场。

实际船体近似于圆柱体,纵向长度远大于横向宽度,讨论近场分布时可把船体内的电流当做体电流密度进行处理。建模时,把潜艇近似为半径为r,长为L的圆柱体,如图2所示;假设潜艇平稳运动且艇体中心平面平行于海平面,不考虑航速与航向的夹角,下潜深度为h,则圆柱中心的坐标为O′(0,0,h )。

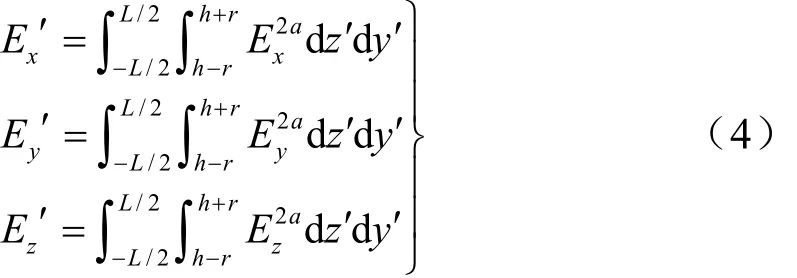

以上得到的电场强度E′是假设潜艇为钢铁实体的情况下推导得到的,实际艇体切割地磁场产生的感应电场要乘以一定比例系数ξ[4]。另外,习惯上在讨论舰船水下电场时,一般坐标系x轴沿船艏方向为正,指向右舷为y轴正方向,垂直向下为z轴正方向,可对(4)式进行进行坐标转换。即有

3 感应电场仿真计算实例

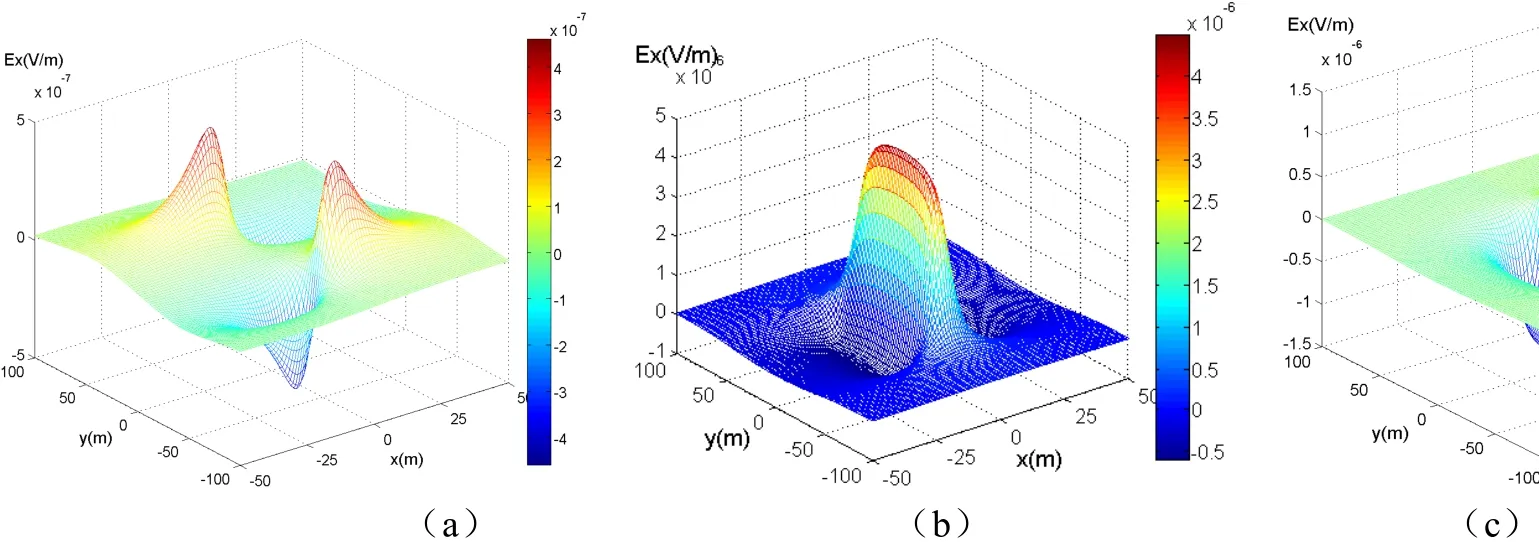

这里以日本苍龙号潜艇为例,计算其艇体运动切割地磁场产生的感应电场的大小。为了简化模型,将苍龙号近似为长84 m,半径8.5 m的圆柱体。设潜艇处于水下20 m处,航速20节,建立该型艇的感应电场模型,并进行仿真计算。图3和图4分别给出潜艇上方10 m和下方10 m处电场分布情况的仿真结果。

图3感应电场各分量分布图(艇上方10 m)

图4感应电场各分量分布图(艇下方10 m)

由图3可以看出,感应电场为μV/m量级,电场x分量以艇体中剖面和艏艉面为对称平面成反对称分布;电场y分量关于y =0平面、艇体中剖面成对称分布,在艇体正上方有一个正峰值,在两舷侧约两倍艇宽处各有一个负峰值;电场z分量,关于y =0平面成反对称分布,左舷出现正峰,右舷侧出现等值负峰。以电场x分量为例进行定性分析:前述垂直于艏艉线、指向左舷的电偶极子的感应电场模型,在垂直向下地磁场分量作用下,在艏区左舷产生的x分量电场为正,在右舷为负,在艇艉区域则相反,由于用圆柱体的几何对称性,中心位置的电场强度抵消为0。x分量的定性分析的结果与仿真结果一致,其他分量也可同样进行分析。

对比图3和图4,可知艇体上、下方感应电场水平分量分布特性相同,上方数值略大;感应电场垂直分量分布特性相反,下方数值略大。由于在水平方向,艇体等效电流线与其镜像源产生的电场方向相同,当场点在艇体上方时,镜像源到艇体上方的距离小于到艇体下方的距离,导致艇体上方感应电场较大;等效电流线在艇体下方产生的z分量电场与上方相反,而艇体上下相对于镜像源而言均在其下方,合成电场在艇体上方区域部分相抵,在艇体下方相加,导致艇体下方的电场z分量分布特性与上方相反,且数值较大。

4 结束语

本文根据赫兹矢量公式推导了海水中水平直流电流线在产生的电场表达式,通过积分计算法获得运动潜艇切割地磁场产生的感应电场,并进行了仿真计算,结果表明动感应电场具有明显的空间分布特性,电场量值为μV/m;艇体上、下方的感应电场具有一定的规律性,其中电场水平分量分布特性一致,垂直分量分布特性相反;艇体上方水平方向电场大于下方的数值,而垂直分量刚好相反。这些为运动感应电场探测与防护提供一定理论支持。

参考文献:

[1]龚沈光,卢新城.舰船电场特性初步分析[J].海军工程大学学报,2008,20(2):1-4.

[2]Dymarkowski K,Uczciwek J,The extremely low frequency electromagnetic signature of the electric field of the ship[C].Conf.Proc.UDT Europe,2001:1-6.

[3]卢新城,龚沈光,刘胜道,等.舰艇极低频电场的产生机理及其防护[J].海军工程大学学报,2005,15(6):70-74.

[4]孙明,龚沈光,周俊,等.运动舰船切割地磁场在海水中产生的电场计算[J].电子学报,2003,31(3):1-4.

[5]Hirota M.A Simple Method to Measure Ship's Underwater Electric Field[C].UDT Europe,2007.

[6]Certenais J.Electromagnetic measurements at sea [C].UDT Europe,1997.

[7]朱武兵,嵇斗.浅海中影响运动舰船轴频电磁场的因素[J].船电技术,2013,33(11):41-44.

Induced Static Electric Field of A Submarine with Horizontal DC Current Streamline

Tang Jianfei

(Naval Representatives Office in Ship Development and Design Center,Wuhan 430064,China)

Abstract:When a submarine moves across geomagnetic field,static electric field(SE) is induced in the metal hull.The electric field of horizontal current in seawater is analyzed.The submarine is treated simply as a metal cylinder hull,induced electrostatic field model is built,and three component expressions of electric field are obtained.Taking the submarine Sōuryū(SS501) of JNSDF for example,the induced static electric field distribution under different water depths is calculated when the submarine is in submerged status.Simulation results show that the induced static electric field of the submarine has apparent characteristics.Keywords:submarine; induced static electric field; horizontal dc current streamline; geomagnetic field

作者简介:唐剑飞(1977-),男,硕士,工程师。研究方向:舰船电气。

收稿日期:2015-11-10

中图分类号:O441

文献标志码:A

文章编号:1003-4862(2016)02-0063-03