坚持

黄伟

见到张国政,是在浙江江山,他正以国家男子举重队副总教练的身份带队参加里约奧运会选拔赛。上次见面是3年前在北京体育大学竞技体校。再前一次则是8年前,在训练局举重房,他还在为参加北京奧运会挥洒热汗。

这位已过不惑之年的中年汉子,鼻梁上架着一副金边眼镜,儒雅而自信,完全不像这个行当的“武人”形象。一览中国举重史,他本身就是个奇迹——以国家队队员身份征战举坛整10年,拿遍了世界、亚洲、全国各种比赛的金牌,最显赫的自然是2004年雅典奧运会男子69公斤冠军。

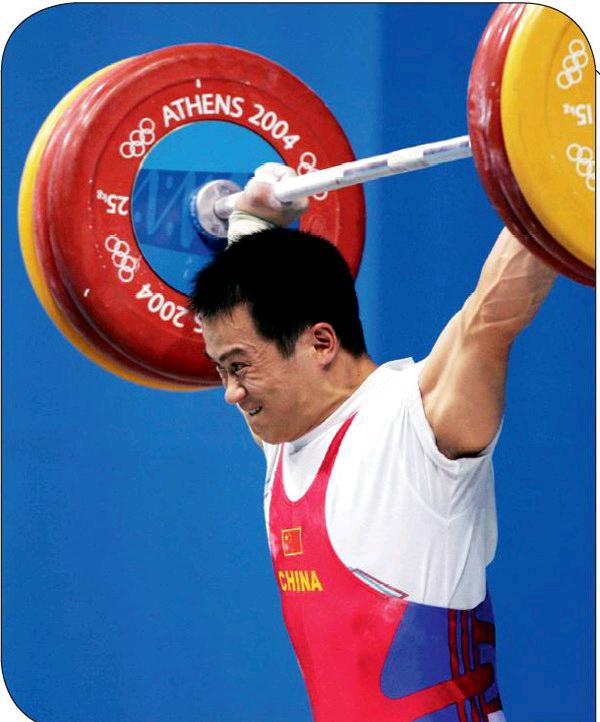

张国政在雅典奥运会上夺冠。

问及对自己人生的总结与感悟,他说了两个字——坚持。“我从一名运动员到副校长、教练,一直信奉的就是这两个字。没有坚持到最后一刻,一切都还是未知数,一切皆有可能。只有顶得住压力,耐得住寂寞,才有可能举起自己人生中最重的杠铃”。

2009年4月12日,张国政经过竞聘,到北京体育大学竞技体校上岗,任副校长。面对如潮的掌声,他却有种隐隐的失落感。这意味着他终于要脱下举重服,尽管已到了35岁的高龄。他1974年出生,宛如属相,生性如虎,11岁时就粘上了杠铃,最终从举重热土福建南平冲了出来。在举重台上的24年间,尤其后期的十余年,每逢大赛,为减体重,他经常好几天不能进食,拉肚子是常事,胃出血也体验过好几次。一次大赛,赛前两天,他靠闻闻两枚提子顽强坚持,最后时刻体重降重进度达标,终于啜了一小口。还有一次,为减去7公斤半的体重,他在桑拿室呆74个小时,最后被人用担架抬了出来。现在胃病虽然治愈,但他还是发明了一种独特的养胃方法,每到一个地方,他都要用当地的自来水来泡茶,“好服水土”。

他命途多舛。少年时福建队高手如云,没有名额。青年时去了云南,有个阶段还以个人名义参赛。为了实现进入国家队之梦,早年还未冒尖没人肯收之时,他在国家队几名教头面前轮番走台表演,实力与诚意终于感动了总教练杨汉雄,安排其到蔡炎书手下训练,后来,又在名教头陈文斌手下训练,直到成年才“大器”晚成。他一直在坚持,年过30岁还在巅峰上继续登攀。然而,北京奧运会的意外落选,终使爱妻高文娟呜咽起来:“我再也不陪你玩了。”

在北体大,张国政终于过上了稳定的生活,成了家,妻子是低两届的学妹高文娟,他们有了宝贝女儿果果。他所在的竞技体校肩负着培养高水平运动员的使命,十几支队伍里,艺术体操、举重、摔跤、柔道、田径的个别小项还具备国内一流水平。作为主管训练的副校长,张国政的精力还是放在老本行上。无论在北体大攻读体育教育训练学硕士,还是担任全国青联体育界别秘书长,一有机会,他都会呼吁社会重视举重,关心举重。

2013年底,国家体育总局举重摔跤柔道管理中心主任周进强约他谈话,准备任命他当国家男子举重队副总教练,负责组建大级別小组的工作。

上世纪末之前,举重历来都是男人的天下。男性的力量美与作为现代奧运会唯一的力量大项,引起全球性的热捧与追逐。国际举联200来个成员,还没有哪个国家能在56公斤级到105以上公斤级的8个级别中全面称雄。以中国人的体态特征与遗传基因,从陈镜开半个世纪前第一次创造世界纪录开始,优势与突破一直在中小级别徘徊。进入新世纪,94公斤级、105公斤级和105公斤以上级,无论在奥运会还是世界锦标赛上,连“重在参与”的机会都鲜见。

张国政并无思想准备。周进强说:“事情总是要有人去做的。”张国政坦言他的顾虑,大级别基础差人才缺,没有较为成熟的培养体系与经验,也没有形成良性竞争的氛围。

“练到较高水平,问题不大。但要到里约攻关,时间太紧。我们只有两年半时间。”

周进强给他释压:“大级别攻关是战略部署,里约奧运没有具体指标。中心准备成立大级别攻关组,你不会孤军奋战,群策群力,争取在不太长的时间内取得突破。”

虽然没给责任目标,但张国政明白,不能将所有鸡蛋放进一个篮子,扩大冲金点,这是中国举重在新形势下的新任务。

事后,张国政坦言,当时的思想斗争很激烈,耳边两种声音在激烈冲撞:

有亲历两届奧运会的情结,这么好的机会,还不去一搏?

过去不代表现在与将来,名将与大帅不是一个概念。

真希望这是人生的第二个高峰,参与了,努力了,才能问心无悔……

最终,张国政接受了挑战。

換了一种身份,他觉得肩上担子异常沉重。以前当队员时,管好自己就行。现在不仅要管好小组,协助管好一个团队,还要面临开荒般的新挑战。他坦然回到训练局单身宿舍。训练局在城南,北体大宿舍在城北,在京期间,张国政也只在周末才能回家报个到,女儿果果成了他工作之余的最大牵挂。

有时候,张国政觉得还真狠不起来。但训练就是训练。他在队里制定了监督规范,加强竞争与合作,凡有人冲强度时,所有人都必须停下来,肃立加油。

只要身边一有杠铃,他与平日称兄道弟的队员就拉开了距离,还不时拉下脸:

“我不是来聊天的,是帮着找问题解决问题的。”

“就你这个体重,这个成绩不真实。我们不能自欺欺人,要切实找出超重规律,找出每人平时效益最高的超重比。”

大级别的大力士第一次齐聚国家队时,信心普遍不足,观摩奧运会录像时,个个眼神透出艳羨崇拜:“这还怎么比?”

张国政不动声色,谈起自己走麦城的故事:“2000年悉尼奧运会是我第一次参加国际大赛,看着对手浑身的疙瘩肉和杠铃面前的那股狠劲,身上像被抽了一股气,挺举最后一把获奖重量没能撑住,只拿到第四,当了苦菜花。后来一上场,将对手吃了的心都有。可见,强不是天生的,强弱是在比拼中转化的,两强相遇勇者胜。”

他的队员中,体重比常人多一倍的北京小伙艾雨南喜欢调侃。张国政外出归队第一句往往就是冲着他:“练没练?”因为关系密切,雨南撇撇嘴,未置可否。张国政不由得板起脸:“到底练没练?”“练了。”张国政心里明白:“你是练嘴了吧!”艾雨南只能苦笑,惩罚看来是躲不过去了。

幸福一家人。

毕竟受过系统教育,又有丰富的实践经验,许多复杂的道理到了张国政嘴里就变得通俗易懂:“身大力不亏是片面的。要有形,要有劲,光长体重没有用。”“在一定条件下,只有想不到,没有做不到。”要做一名优秀运动员,先要做一个优秀的人,要有强大的内心,有自己的立场与主见,善于抓主要矛盾,不能舍本逐末。”“人的精力是有限的。方向错,永远不可能达到彼岸。”

他悟出大级别队员肉厚,用对常人甚至小级别队员的按摩手法肯定做不透。于是,他请北京队支援了一位手劲大、手法好的康复医生。现在,国家队大级别组有3名教练、5名队员,虽然人才群厚度不足,3个大级别各有一人承担着亚洲最高层面打擂的重任。

仁川亚运会,94公斤的刘灏、105公斤的杨哲与105公斤以上级的艾雨南,破天荒地勇夺总成绩的两金一银。刘灏来队两年,训练总成绩长了17公斤,去年还获得世界锦标赛挺举第五名。

没有现成经验可以借鉴,经过严密思索后的创新手段与大量实践就成为必经之道,单腿起,倒立——训练新法引起众人兴趣。张国政还鼓励大家学习运动训练学,搞清制订计划的出发点,如何最大程度地调动爆发力,保持稳定性,“只有进入豁然开朗的境界,才能享受超脱的过程”。

面对使命,张国政对队员讲得最多的话是:“几代人的事情都交给你们来开路了。只要努力过,奋斗过,不放过任何一次机会,就可以问心无愧,青春无悔。”

责编 柏强