安徽省曾留守大学生主观幸福感现状调查

励 骅,昕 彤

安徽省曾留守大学生主观幸福感现状调查

励骅,昕彤

摘要:采用主观幸福感量表对安徽省1287名曾留守大学生进行调查,考察其幸福感总体状况及特点。研究结果发现:曾留守大学生的主观幸福感处于中等偏低水平,曾留守大学生主观幸福感显著低于无留守经历的大学生。父母外出务工类型、回家频次是影响曾留守大学生主观幸福感的重要因素。

关键词:留守经历;大学生;主观幸福感;安徽

中国自改革开放以来,大量农民工进城务工,导致我国社会转型时期留守儿童特定现象发生。安徽省作为一个劳务输出大省,留守儿童相对较多,这些人有一部分已成为安徽省各个高校的大学生,我们称之为曾留守大学生(或称有留守经历大学生、留守大学生)。有调查显示目前这部分学生约占安徽省省属高校一半比例。[1]幸福感是人类的普遍追求, 是人生意义实现和体味时的积极的心理感受, 具有终极性、动力性, 意义性等特征。[2]主观幸福感(Subjective Well-Being,简称SWB)是指评价者根据自定的标准对其生活质量的整体性评估。目前学者一般认同:主观幸福感由积极情感、消极情感和生活满意度这3个不同维度组成。研究者一般认为曾留守大学生比无此经历的大学生主观幸福感低。[3-5]本研究对安徽省属高校展开调查,力图了解安徽省曾留守大学生主观幸福感状况及其影响因素,以期对教育部门提供借鉴参考。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

采取整群随机抽样方式,选取安徽省内6所本科院校的3000名大学生作为被试进行问卷调查,回收有效问卷2628份,有效率为87.6%。其中男生1104人(42%),女生1524人(58%);文科生940人(35.8%),理科生370人(14.1%),工科生810人(30.8%),医学生508人(19.3%);大一学生872人(33.2%),大二学生923人(35.1%),大三学生409人(15.6%),大四学生424人(16.1%);独生子女890人(33.9%),非独生子女1738人(66.1%)。本研究以 “在16岁之前父母因外出打工离家持续半年以上”这一经历为是否曾留守的判定标准,选出曾有留守经历的大学生1287人(49%)为本次研究样本。

(二)研究方法

以班级为单位,采用统一的调查问卷进行调查。调查问卷由自行设计的基本信息问卷、柯江林心理资本问卷和主观幸福感问卷组成。

1.基本信息问卷。采用自行设计的基本信息问卷,共包括10道题目,由性别、专业、是否独生子女、父母外出务工类型、留守开始年龄、父母回家频率等条目组成。本问卷以 “在16岁之前父母因外出打工离家持续半年以上”这一经历为判断大学生是否有过留守经历的标准。

2.主观幸福感量表。该问卷包括生活满意度、积极情感和消极情感3个部分。由Diener等人[6]编制的生活满意度量表包括 5个题项,采用 7点计分法计分。分数越高,对生活的满意度越高,反之则越低。情感量表采用张兴贵[7]编制的快乐感量表。此量表包括测量积极情感和消极情感的项目共14个条目,采用7级评分制。每个项目最低分数为1分,最高分数为7分,使用时先将其中8个消极情感条目反向计分,之后再计算,分值越高,说明积极情感越高或负性情感越少。反向计分后的总体主观幸福感可用生活满意度得分、积极情感得分与消极情感得分之和的平均来表示。本次施测得出主观幸福感问卷的Cronbach’s系数为0.77,分半信度系数为0.70,信度尚佳。

3.统计分析。本研究采用SPSS18.0统计工具,对数据进行统计分析。

二、结果与分析

(一)有无留守经历大学生主观幸福感的现状及差异

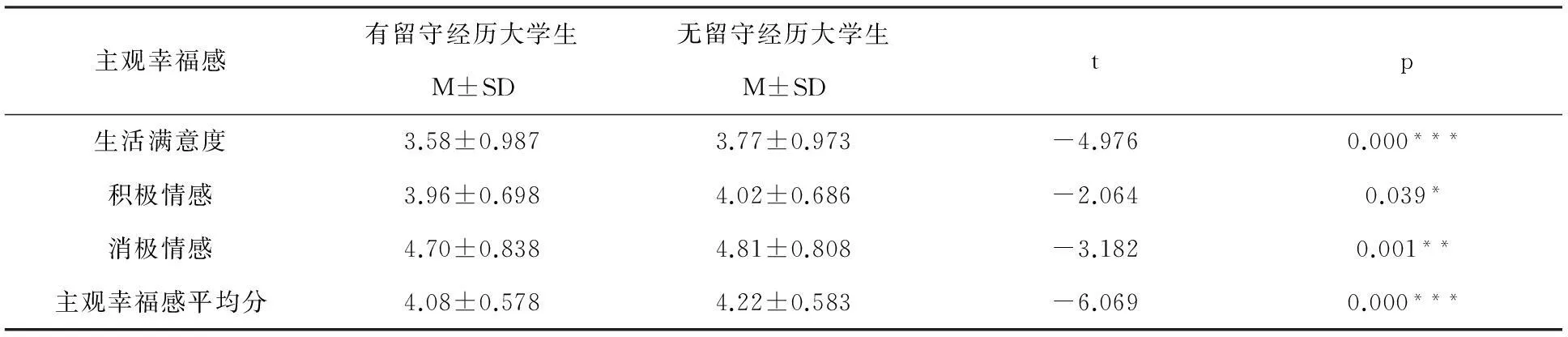

表1 有无留守经历大学生主观幸福感及各维度差异t检验

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001。

由表1可知,与主观幸福感的理论均值比较(均值为4),大学生的总体主观幸福感得分略高于理论均值, 大学生的总体生活满意度相对较低,积极情感维度趋于理论均值,反向计分后的消极情感得分高于理论值,大学生体验到的消极情感较少。因此,整体而言,尽管曾留守大学生消极体验不多,但生活满意度与积极体验偏低,总体主观幸福感居于中等且偏低水平。对比发现,曾留守大学生的主观幸福感及各维度得分均低于无留守经历大学生,且得分差异显著。因此,相对于无留守经历大学生,曾留守大学生对生活更不满意,体验到的积极情感更少,消极情感更多,总体主观幸福感不如前者。

(二)曾留守大学生主观幸福感的差异

1.性别的差异

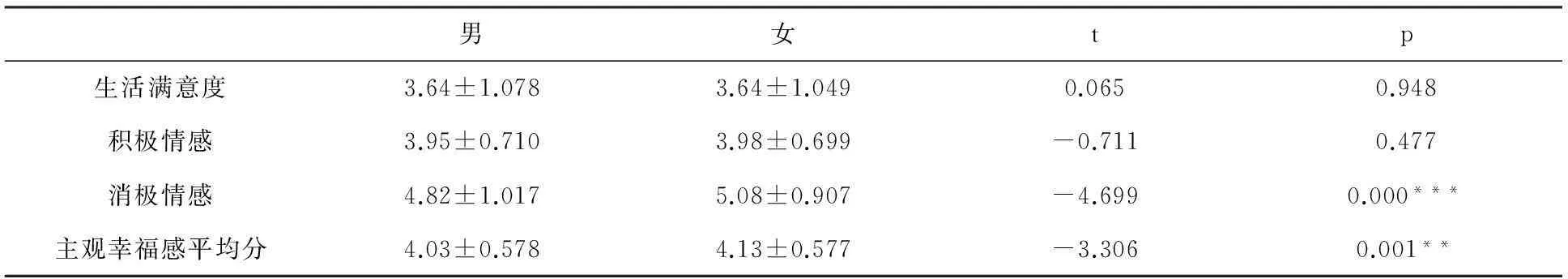

表2 不同性别曾留守大学生主观幸福感差异t检验

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001。

由表2可知,不同性别曾留守大学生主观幸福感均分与消极情感得分差异显著,男生的主观幸福感得分低于女生,消极情感得分高于女生,说明女生幸福感指数相比于男生较高,体验到的消极情感更少。生活满意度与积极情感方面虽差异不显著,但女生得分仍高于男生。

2.年级、专业方面的差异

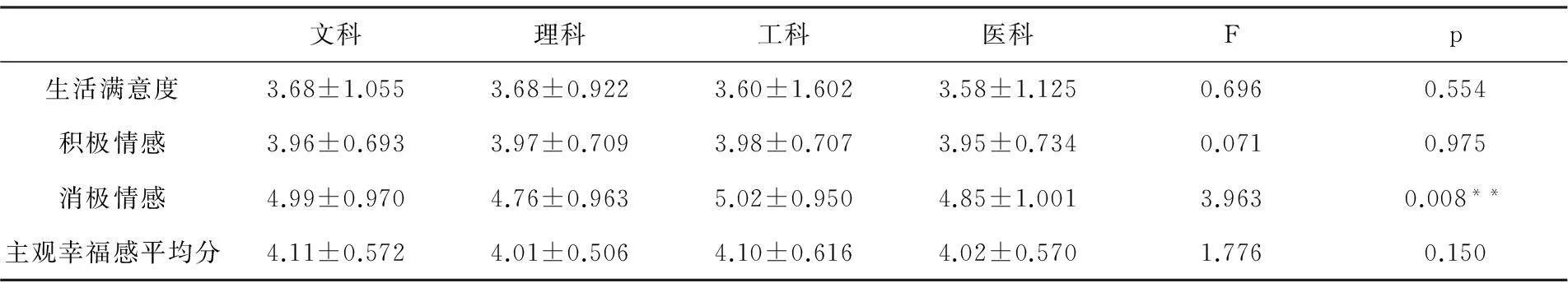

表3 不同专业曾留守大学生主观幸福感差异

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001。

由表3可知,不同专业曾留守大学生在消极情感维度上差异显著,在主观幸福感其他维度与均分上无显著差异。事后检验可知,文科与工科专业曾留守大学生的消极情感得分显著高于理科生,说明文科、工科学生体验到的消极情感较理科更少。

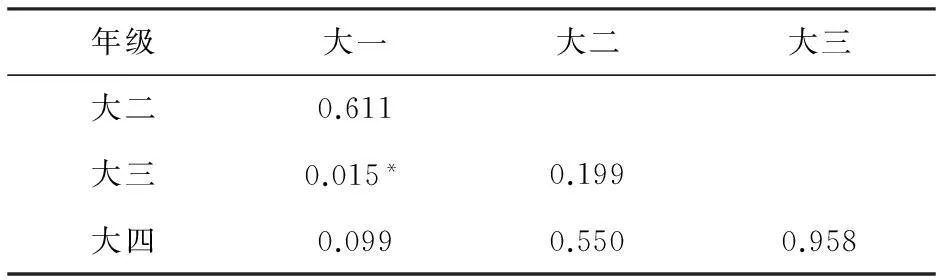

表4 不同年级曾留守大学生主观幸福感均值差异

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001。

对不同年级曾留守大学生进行单因素方差分析后发现,不同年级曾留守大学生在主观幸福感各维度及总均分上有统计学意义。大一曾留守大学生的主观幸福感总体水平显著高于大三学生,与其他两个年级的得分差异不显著。进一步事后检验发现,大二学生的生活满意度显著高于大一,大一学生体验到的消极情感最少,但大四学生体验到的积极情感显著高于大一。

3.父母外出务工类型、留守年龄方面的差异

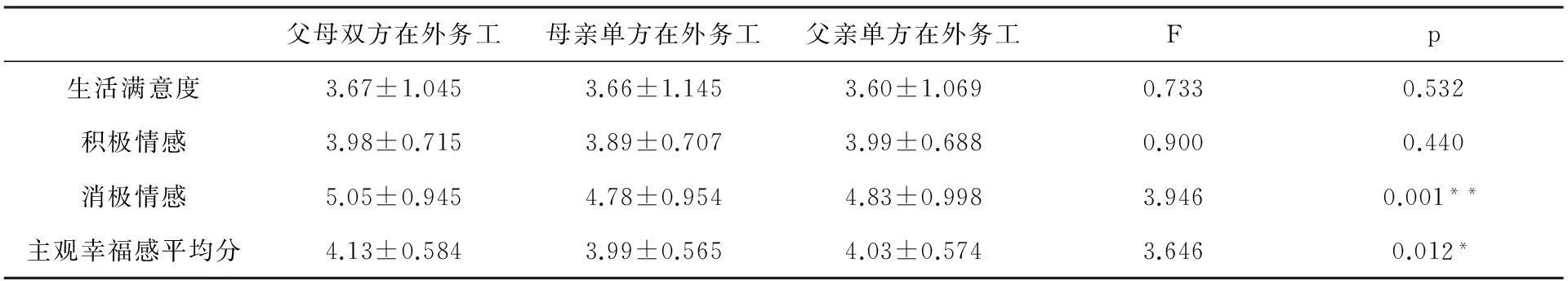

表5 父母外出务工类型不同的曾留守大学生主观幸福感差异

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001。

表5统计得知,父母外出务工类型与主观幸福感均分及消极情感得分有显著差异。母亲在外务工的曾留守大学生主观幸福感指数最低,所体验到的消极情感最多。主观幸福感其他方面得分差异不显著。

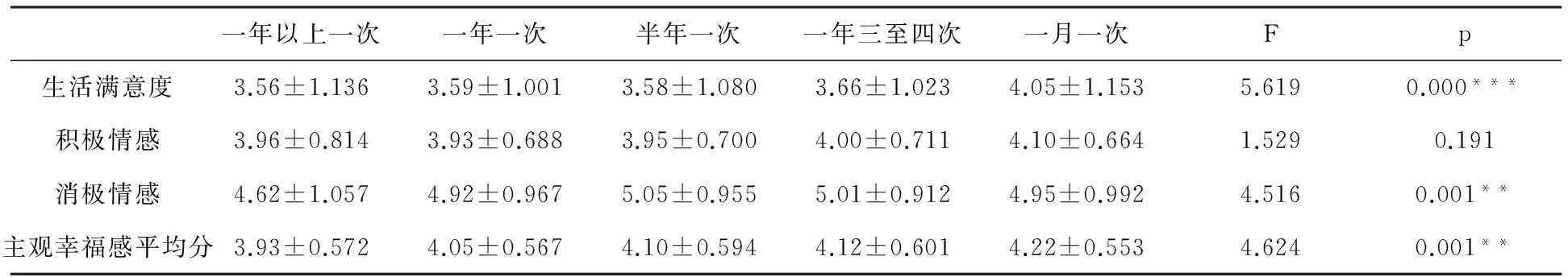

表6 父母回家频率不同的曾留守大学生主观幸福感差异

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001。

由表6可知,父母回家频率不同的曾留守大学生在主观幸福感均分、生活满意度与消极情感方面得分差异显著,积极情感方面差异不显著。事后检验可知,父母回家频率为每月一次的曾留守大学生主观幸福感和生活满意度要显著高于父母一年以上才回家一次的大学生,其所体验到的消极情感相较于后者也更少。

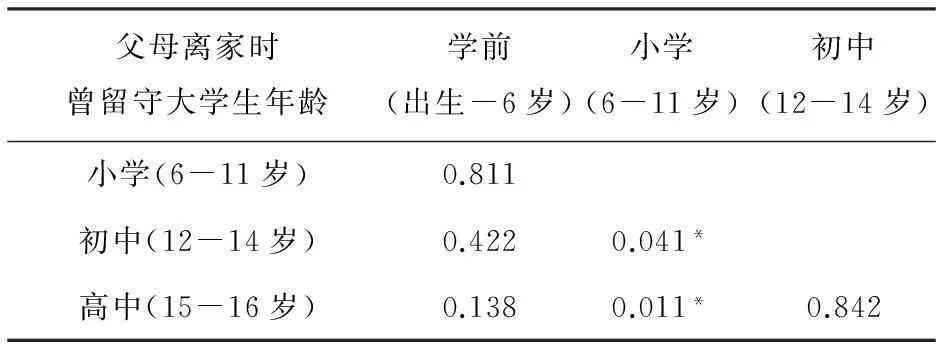

表7 父母外出务工离家时年龄不同的

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001。

对父母外出务工离家时年龄不同的曾留守大学生进行单因素方差分析后发现,他们在主观幸福感的积极情感维度得分有显著差异,在总均分及其他两个维度上无显著差异。由表7可知,初中与高中时父母外出打工的曾留守大学生与小学时父母外出打工的曾留守大学生在积极情感方面差异显著,前者积极情感得分要高于后者,说明父母在子女小学阶段外出打工,子女体验到的积极情感最少;父母在子女高中阶段外出打工,子女体验到的积极情感相对最多。

曾留守大学生的主观幸福感及其各维度在 “父母在外工作期间的监护人”与“父母因工作与子女分开时间”这三方面得分均无显著差异。

三、讨论

本次调查主要选取省属六所本科院校,结果表明,安徽省高校中有过留守经历的大学生比例接近一半(49%),这与李云[1]55%比例调查结果相近。安徽省高校中曾留守大学生已是一个相当大的群体,需引起有关各方高度重视。

本次调查结果显示,曾留守大学生主观幸福感显著低于没有留守经历的大学生,在生活满意度与总体幸福感两方面差异非常显著。这与已有研究结论基本一致。[3-5][8]儿童时期的留守经历对大学生心理发展影响具有持续性。曾留守大学生在童年时期缺少父母照料,与父母互动减少,他们在成长过程中依恋、安全、情感需要不能得到很好满足,都是造成曾留守大学生主观幸福感相对偏低的原因。儿童期最重要的一个成长环境就是家庭。以往研究表明缺少家庭温暖的孩子长大后幸福感较弱,而良好的家庭环境和合理的父母教养方式既可以直接影响孩子的幸福感,也可通过影响孩子的自尊等人格间接影响其幸福感。[9]

本此调查表明,曾留守女大学生比曾留守男大学生体验到更高的主观幸福感和更低的消极体验,这与以往的研究结论一致。[5]本研究结果显示,各专业曾留守大学生主观幸福感差异不显著,但在消极情感方面存在显著差异,曾留守大学生文科好于工科,工科好于理科。这基本与何瑛[10]研究结果一致。何瑛认为大学不同专业学生主观幸福感存在显著差异,依次为艺术—文科—农科—工科—理科—医科。主要原因可能在于不同专业学生的知识结构、思维方式等影响他们对留守事件的解读。在年级方面,大一学生主观幸福感水平高些原因可能在于这些学生经过自身努力考入大学,极大地肯定自身价值,新环境中新鲜因素多等导致幸福感增强。大二学生生活基本稳定适应,身边同学都远离家庭独自生活,曾留守经历可以更好地帮助曾留守大学生适应大学独立生活状况,生活满意度提高。大四学生面临即将进入社会、走向工作岗位,对未来的憧憬带来兴奋感,提升了曾留守大学生的积极情感体验。

本次调查表明,母亲外出务工对曾留守大学生主观幸福感与消极情感体验影响最大。这可能是因为孩子对母亲有先天的依赖性,母亲在家能给予孩子更多的关心和爱护,更能让孩子感受到幸福。与父母的情感交流对儿童成长十分重要。父母常回家探望可以有效减少消极情感体验。小学阶段父母外出务工对曾留守大学生主观幸福感与积极情感获得影响最大。原因可能在于小学阶段是曾留守大学生成长过程中接触外部世界的开始,是自我肯定的重要阶段,这时缺乏父母的支持与肯定,减少了其积极情感体验与主观幸福感获得。

[参考文献]

[1]李云,汪品淳,凌晨.曾留守大学生心理健康状况研究[J].兰州教育学院学报,2014,30(12):155-157.

[2]苗元江.幸福感与现代心理教育[J].上海教育科研, 2003(3):15- l8.

[3]王玉花.儿童期留守经历、社会支持、应对方式与大学生主观幸福感的关系[J].中国健康心理学杂志,2008,16(4):388-390.

[4]徐礼平等.“留守”经历医学生总体幸福感、心理安全感与社会支持的关系探讨[J].医学与社会,2012,25(4):87-89.

[5]何冬丽.留守经历大学生主观幸福感现状及影响因素分析[J].中国学校卫生,2012,33(7):863-865.

[6]Diener E, Emmons RA, Larsen RJ,etal.The satisfaction with life scale [J]. J Pers Assess, 1985,49(1):71-75.

[7]张兴贵,何立国,郑雪.青少年学生生活满意度的理论结构与量表编制[J].心理科学,2004,27(5):1257-1260.

[8]赵国香等.儿童期留守经历、应对方式与大学生幸福感的关系[J].中华疾病控制杂志,2013,17(7):636-638.

[9]丁新华,王极盛.青少年主观幸福感研究述评[J].心理科学进展,2004,12(1):59-66.

[10]何瑛.重庆大学生主观幸福感状况及其影响因素[J].重庆师专学报,2000,19(2).

责任编辑:刘海涛

A Study on the Subjective Well-being of the College Students with Left-behind Experience in Anhui Province

Li Hua, Xin Tong

Abstract:By using the subjective well-being scale to survey 1287 college students with left-behind experience in Anhui province, the article is to inspect the subjective well-being status and characteristics. The results include that the subjective well-being of the college student with left-behind experience is in a medium low level, the SWB scores of the college student with left-behind experience are lower than the normal college students', the style of parents' accompany and the number of returning home are the important factors which impact their SWB.

Key words:left-behind experience; college student; subjective well-being; Anhui

收稿日期:2015-10-10

基金项目:安徽省哲学社会科学规划项目:安徽省曾留守大学生主观幸福感研究(AHSKY2014D38);铜陵学院2014年校学术带头人及后备人选科研项目:曾留守大学生心理资本研究(2014tlxyxs08)

作者简介:励骅,铜陵学院学生处副处长,教授,研究方向:心理健康教育,理论心理学(安徽 铜陵 244061);昕彤,安徽师范大学硕士研究生(安徽 芜湖 241000)。

中图分类号:B849

文献标识码:A

文章编号:1673-1794(2016)01-0089-04