微纳卫星发展现状及在光学成像侦察中的应用

石 荣,李 潇,邓 科(电子信息控制重点实验室,四川成都610036)

微纳卫星发展现状及在光学成像侦察中的应用

石荣,李潇,邓科

(电子信息控制重点实验室,四川成都610036)

摘要:对当前微纳卫星在空间环境感知、新技术空间演示验证、空间科学试验、通信与数据传输、对地或对空间目标进行光学成像观测等方面的主要应用形态进行了归纳总结,分析了采用微纳卫星实施光学成像侦察的优势,给出了应用实例,并提出在航天侦察应用中大力发展光学成像侦察微纳卫星的相关建议。从而为后续微纳卫星在航天光电侦察中的广泛应用提供了参考。

关键词:微纳卫星;光学成像侦察微纳卫星;应用形态;光学成像观测;航天侦察

0 引言

国际上对卫星大小的划分一般是以整星质量为标准,总体分为3类: 2 000 kg以上的为大型卫星; 1 000 ~2 000 kg的为中型卫星; 1 000 kg以下的为小型卫星。其中小型卫星再按质量又细分为: 500~1 000 kg的为小卫星; 100~500 kg的为超小卫星; 10~100 kg的为微卫星; 1~10 kg的为纳卫星;以及1 kg以下的为皮卫星。而微纳卫星一般是微卫星与纳卫星的统称,即通常把整星质量在1~100 kg范围的卫星称为微纳卫星。随着技术的发展,原来需要几吨甚至十几吨重的卫星来完成的任务,现在可以通过几颗、十几颗或几十颗微纳卫星来共同实现,这已经成为未来航天应用的重要发展趋势之一。

相对于大型卫星来说,微纳卫星也存在不足,所以在此对微纳卫星与大型卫星之间做了一个全面的对比,以便合理应用、扬长避短。对于航天侦察应用来说,采用微纳卫星实施光学成像侦察具有一定的优势,美国陆军开始研制并应用“鹰眼”微纳光学成像侦察卫星等事件也印证了这一点。所以在未来一段时间内光学成像侦察微纳卫星将成为航天光电侦察领域中的重点之一。

1 微纳卫星与大型卫星的优劣对比

相对于大型卫星来说,微纳卫星的优势主要体现在如下几个方面:

1)研制周期短,发射简洁快速,且发射成本低,能够满足局部战争和突发事件中战术性应用的快速响应要求,同时也满足新技术快速验证的需求。

2)系统应用灵活,整体可靠性高。将一颗大卫星的任务分散由众多微纳卫星来一起完成,任务可灵活裁减与组合。大卫星上任何一个部件失效将造成整星报废,但众多微纳卫星中任何一颗失效,仅造成整体性能下降,而且还可以通过地面快速补充发射来替代失效的微纳卫星。

3)通过数量优势来实现星座组网运行,可达到整个卫星系统对地重访周期的大幅度缩短。

4)在保证任务功能的前提下,可以大量使用商业货架产品与器件,从而大大降低了微纳卫星的研制成本。

相对于大型卫星来说,微纳卫星的劣势主要体现在如下几个方面:

1)单颗微纳卫星的供电能力非常有限。对于纳卫星,整星供电一般在几瓦至三四十瓦范围;对于微卫星,整星供电一般在几十瓦至一百多瓦。这就要求卫星有效载荷必须在极低功耗条件下运行,凡是涉及到需要高能耗的航天应用,采用微纳卫星平台几乎都不太现实。

2)单颗微纳卫星的体积很小,无法安装较大的接收天线与发射天线,这就造成卫星平台的遥测遥控与通信数传能力非常受限,通常情况下数据传输速率不高。特别是对于对地发射来说,发射天线小且增益低,再加上有限的供电使得发射机的输出功率小,造成整星的有效全向辐射功率EIRP很小,所以其信息传输能力通常不高。

3)单颗微纳卫星的运算处理能力比较受限,这主要是受整星功耗的限制,一般不可能采用多颗高性能处理芯片进行并行运算,所以通常不具备高性能的星上处理能力,信息存储能力也同样受限。

4)单颗微纳卫星的功能非常单一,所执行的任务也比较简单,不可能像大型卫星那样具有多功能综合一体化能力,通常不能执行复杂型任务。

5)在单星可靠性方面,微纳卫星也远低于大型卫星,这主要是由其设计理念和大量采用商业货架产品与器件所带来的影响,所以微纳卫星的使用寿命也比较短,不可能长时在轨运行。

上面主要是从有效载荷的角度来展开对比,除此之外,从卫星平台方面考虑,微纳卫星相对于大型卫星来说,卫星姿态的控制误差大,轨道保持与在轨机动能力弱,整星的电磁兼容与热控调节能力差。由此可见,在当前微纳卫星成为航天应用的一个热点之际,我们既要看到微纳卫星所具有的优点,同时也要全面地认识到微纳卫星所存在的不足。只有在全面理解的基础上,才能更好地发挥出微纳卫星在航天应用中的优势,合理取舍,扬长避短。

2 当前微纳卫星的发展现状与应用形态

通过对国内外在微纳卫星应用方面的文献报道的归纳总结可知[1-8],到目前为止,全世界所研制的各种微纳卫星的应用形态主要集中在如下几方面: 1)空间环境感知; 2)新技术空间演示验证与空间科学试验; 3)通信与数据传输; 4)对地或对空间目标进行光学成像观测等,详细情况如下。

2.1空间环境感知

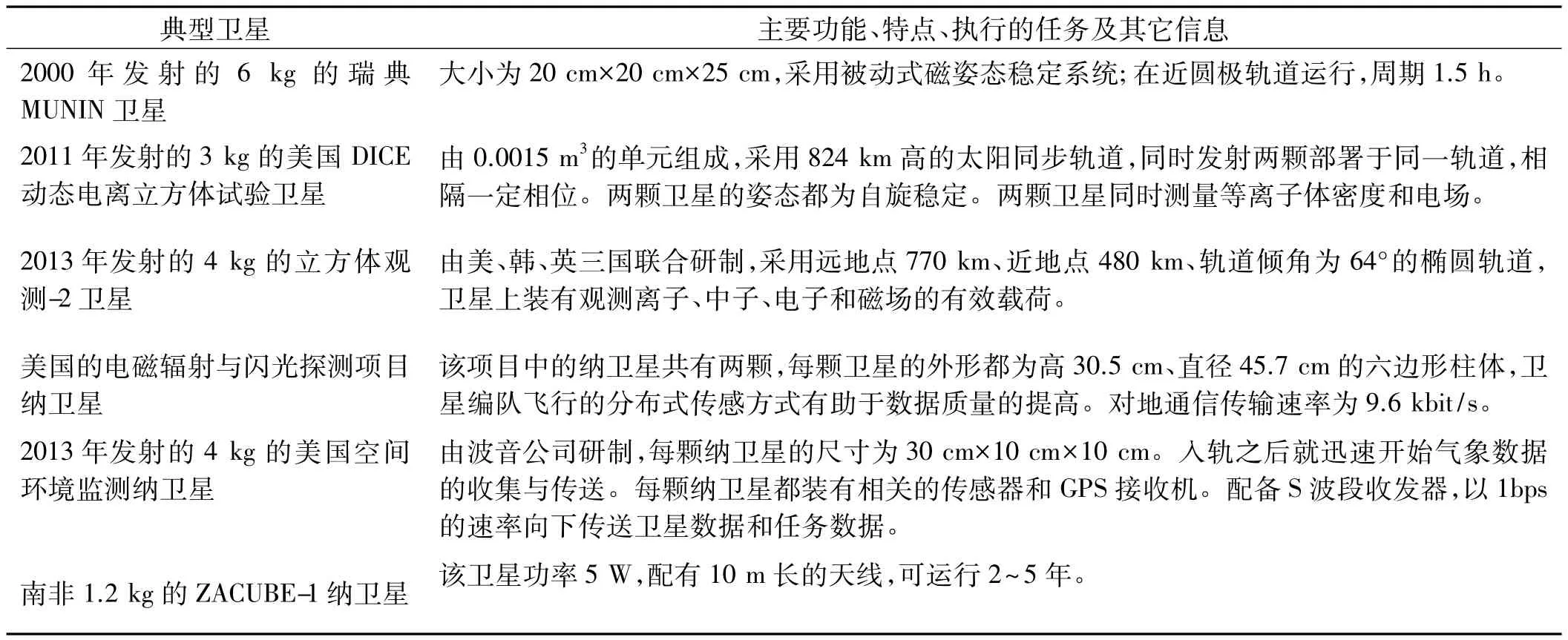

微纳卫星在空间环境感知中的典型应用情况如表1所示。

表1 微纳卫星在空间环境感知中的典型应用情况列表

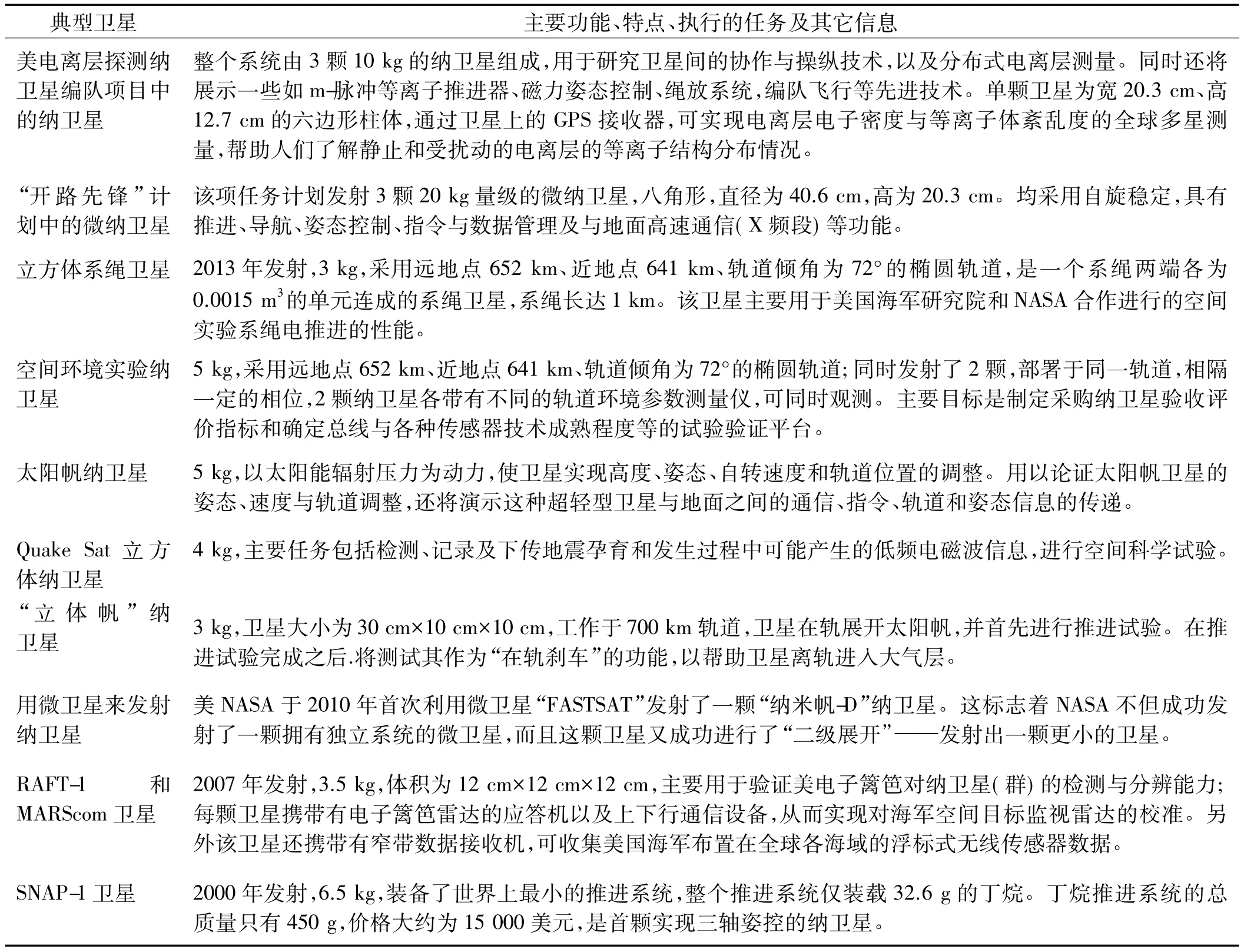

2.2新技术空间演示验证与空间科学试验

微纳卫星在新技术空间演示验证与空间科学试验中的典型应用情况如表2所示。

2.3通信与数据传输

微纳卫星在通信与数据传输中的典型应用情况如表3所示。

表2 微纳卫星在新技术空间演示验证与空间科学试验中的典型应用情况列表

表3 微纳卫星在通信与数据传输中的典型应用情况列表

2.4对地或对空间目标进行光学成像观测

微纳卫星在对地或对空间目标进行光学成像观测中的典型应用情况如表4所示。

3 采用微纳卫星实施光学成像侦察及其应用实例

3.1采用微纳卫星实施光学成像侦察的优势

通过归纳总结可以发现采用微纳卫星对地或对空间目标进行光学成像观测的应用较多。采用微纳卫星实施光学成像侦察的优势主要体现在:

1)光学成像传感器自身具有体积小、质量轻的特点,而这一特点正好与微纳卫星平台条件相匹配。特别是随着近年来光学集成和COMS成像器件研制技术的进步,成像传感器的微型化几乎发展到了极至。

2)光学成像传感器的功耗也非常低,通常只有瓦量级。这一供电需求对于微纳卫星平台来说,极易得到满足。另一方面,由于微纳卫星的星地通信能力受限,不可能传输大容量的连续视频流,所以对于微纳卫星上星载相机的拍摄速度要求也不高,否则会造成数据积压无法下传。

3)由于微纳卫星运行轨道低,从低轨道对地面实施观测,达到米量级的分辨精度,对光学组件的技术要求不高,技术实现也相对容易,同时还可以大量采用商业货架部件,大大节约研制成本。

4)因为人眼和大脑的配合就已经具备了一定的光学图象处理、识别和判读能力,所以对于光学成像侦察微纳卫星拍摄的图片,可以直接传输给用户进行初步使用,这就避免了星上对数据的复杂加工与二次处理过程,而星上数据处理恰好是微纳卫星的弱项,而且这样的直接透传也在一定程度上确保了侦察信息的实效性。

5)光学图像信息的容错能力相对较强,在卫星上即使由于单离子效应造成几个像素的比特信息发生错误,但这几个像素相对整幅具有几百万个像素的图像来说,对于图像目标的识别和信息利用也几乎没有太大的影响。

6)光学图像的预处理与图像压缩传输技术都非常成熟,很多技术都完全做成了商业化的专用芯片,在微纳卫星上直接利用这些商业货架芯片来构建整个图像预处理和压缩传输子系统是非常方便的,而且也可以有效地控制成本。另一方面由于图像压缩比非常大,这大大降低了对微纳卫星的星地数传能力的要求。

由此可见,相对于其它微纳卫星应用来说,光学成像侦察微纳卫星在研制与制造方面技术成熟度更高,同时这也为战术性快速响应、低成本快速发射和在轨补充提供了便利。上述这些优势条件,使得基于微纳卫星的光学成像侦察具有极高的战术应用价值,从而为其大规模常态化应用奠定了基础。

表4 微纳卫星进行光学成像观测中的典型应用情况列表

3.2光学成像侦察微纳卫星的应用实例

上文对微纳卫星对地或对空间目标进行光学成像观测的典型应用已经进行了比较详细的列表介绍,实际上除此之外,还有微纳卫星专门用于光学成像侦察的实例,这些实例也进一步印证了前面所总结的采用微纳卫星实施光学成像侦察的优势所在。

1)美国陆军的第二颗微纳卫星“鹰眼”

美国陆军“鹰眼”微纳卫星项目将进一步探索微纳卫星的军事应用潜力,它是美国作战及时响应型太空资产的一部分,是美国陆军的第二颗微纳卫星。如图1所示,“鹰眼”微纳卫星是美国陆军航天导弹防御司令部研制的光电成像侦察卫星,用于单兵的战术应用。单颗卫星质量为12 kg,能产生1.5 m分辨率的图像;作战中士兵可以直接向该微纳卫星下达指令,对感兴趣的地面目标与区域进行成像,并在同一卫星可见弧段(大约10 min以内)将相应的图像照片回传给该士兵。“鹰眼”微纳卫星计划最多发射30颗。

“鹰眼”项目由智能技术微系统公司负责,它源于美国国防预先研究计划局DARPA的一颗安装了0.254 m望远镜、质量为9 kg的卫星项目。“鹰眼”微纳卫星的下行链路每秒可以传回两张图像照片,卫星的成像分辨率为1.5 m,每颗卫星可瞬时覆盖64.75 km2的区域,虽然它不算是高分辨率的成像卫星,但是通过该图像,已经足够识别地面的建筑物和车辆等目标,这对于陆军作战应用将非常有帮助。

“鹰眼”微纳卫星将直接接受前线作战部队的指挥,并直接向地面站传送图像。一个由30颗微纳卫星组成的星座可具备全球全天时覆盖能力。图像可以反馈到图片服务器上,供多个部门使用。与其它微纳卫星一样,其重要特点就是降低了研制成本,每颗“鹰眼”微纳卫星的成本在100万美元左右。“鹰眼”项目获得成功之后,它们可用于建造拥有红外和可见光相机、雷达和其它传感器的侦察卫星,还可用于建造通信微纳卫星,以便按需增加通信传输带宽,所以“鹰眼”微纳卫星项目将为未来微纳卫星的军事应用提供示范。

2)“纳眼”卫星

如图2所示,“纳眼”卫星质量约为20 kg。地面作战人员可以控制“纳眼”卫星,在给卫星发出指令10分钟内就可从便携电脑或者无线电设备上获得卫星图像。“纳眼”卫星可以迅速进入太空,可在几个小时内发射就绪。它使用0.25 m的天线。最佳运行高度是200~300 km的极地轨道。可拍摄分辨率达到0.5~0.7 m的图像,在轨寿命为6个月至1年。“纳眼”卫星主要验证低成本的空间近实时图像对陆地战术作战人员的效用。“鹰眼”卫星的相关作战概念和优势同样适用于“纳眼”卫星。

图1 “鹰眼”微纳卫星

图2 “纳眼”卫星样机照片

3)“小型灵敏战术卫星”

美军研发的“小型灵敏战术卫星”质量约为32kg,在轨寿命为36个月,卫星成像分辨率为1.5~2m。每颗卫星成本约为300万美元。该卫星能够在三种工作模式之间转换:以即瞄即拍模式工作时,能在单次飞过同一战区时获取多幅图像,类似于美军其它的新型成像卫星;以独特的场景模式工作时,能沿一系列由纬度和经度坐标定义的预定路径拍摄静止图像或视频,它能以每秒4帧的速度拍摄5百万像素的图像,每幅有50%的图像重叠;以实时视频模式工作时,能以实时的“人正在环路中”瞄准方式跟踪用户指定的目标。它能以每秒1~2帧的速度为用户提供100万像素的黑白实况视频,也可以先存储再回放,以进行更高分辨率的数据分析。

由上可见,在发展光学成像侦察微纳卫星方面,美军近年来新启动了众多的项目,这也反映了光学成像侦察微纳卫星在快速响应和战术侦察方面的优势所在。

4 大力发展光学成像侦察微纳卫星的建议

采用微纳卫星实施光学成像侦察具有众多的优势,这些优势都是与微纳卫星的特点完全匹配的,所以在光学成像侦察微纳卫星发展与应用方面有如下建议:

1)在具有快速响应要求的战场战术侦察中进行推广应用。

光学成像侦察微纳卫星在整个微纳卫星应用中的技术可行性已经得到了验证,技术成熟度相对较高,战术应用价值也相对较大,所以需要根据当前与未来的军事作战需求,在具有快速响应要求的战场战术侦察中进行推广应用。

2)采用快速入轨方式对低轨反导预警系统进行有效补充。

由于反卫星武器的发展,大型的反导预警卫星在战争期间极易遭受攻击而失效,而光学成像侦察微纳卫星研制周期短,发射周期短,在大型反导预警卫星失效期间,可以快速发射入轨进行临时性补充,在此期间执行临时性的反导预警任务。

3)在天基目标监视系统中进行应用,实现对重点天基目标的近距离成像监测。

在地面进行天基目标的监视由于距离远,观测的有效性和分辨率都比较受限,特别是对于高轨空间目标的监视难度更大。如果采用光学成像侦察微纳卫星对重点天基目标实施监视,可以针对被监视目标对象的特点,将微纳卫星发射到其附近,与其同轨伴飞,这样就可以对重点天基目标实施近距离成像监测,从而弥补地面监测的不足。由于微纳卫星成本低,这样的监视应用模式对于高价值天基目标监视要求来说也是可以接受的。

4)采用星座组网实现对重点和热点地区的长期有效的监视。

微纳卫星研制与发射成本都比较低,这为大规模应用提供了条件,通过几十颗光学成像侦察微纳卫星采用低轨星座组网形式,可以实现对重点和热点地区的可持续性的覆盖,从而为上述重点和热点地区的长期监视提供了条件。

5)跟飞已有的电子侦察卫星,实施多种侦察信息的融合处理。

针对电子侦察卫星,根据应用需求补充发射与之同轨跟飞的光学成像侦察微纳卫星,在电子侦察卫星对地面电子目标实施侦察定位之后,再引导处于同轨跟飞的微纳卫星对需要进一步确认和识别的重点目标所在区域实施光学成像侦察,通过光学图像信息与电子目标的电磁辐射信息的融合处理,来进一步得到更加准确可靠和更有价值的战场情报。这将是已有的航天电子侦察与微纳卫星光学成像侦察的有效结合,这也将创造出一种新的航天侦察应用模式。

当然除此之外,也要从技术研发上进行投入,研究更加高效的图像处理与识别算法,以适应微纳卫星平台在体积、质量和功耗方面的严格受限条件,进一步提高星上的处理能力,这可以为光学成像侦察微纳卫星能力的进一步提升奠定基础。

5 结束语

微纳卫星的应用性研究与试验在近几年中已经成为航天领域的新的重点和热点,既要看到微纳卫星的优势,也要看到其不足,只有择优去劣,才能扬长避短。通过对当前世界各国微纳卫星发展现状和应用形态的分析,可以发现微纳卫星在对地或对空间目标进行光学成像观测应用方面,技术成熟度相对较高。所以在微纳卫星发展过程中,针对航天侦察应用领域,同样也需要优先发展光学成像侦察微纳卫星,后续再带动微纳卫星的其它军事应用的逐步发展,所提出的相关建议可为后续微纳卫星的系统论证、设计研制和应用研究等提供参考。

参考文献:

[1]王克.用于空间天气监测的纳卫星星座[J].国外卫星动态,2006(2) : 10-24.

[2]李军予,伍保峰,张晓敏.立方体纳卫星的发展及其启示[J].航天器工程,2012,21(3) : 80-87.

[3]孙佳,李松旭.立方体纳卫星的军事应用前景[J].现代军事,2012(9) : 50-54.

[4]时杰.卫星中的小不点儿——纳卫星技术简介[J].国际航空,2002(12) : 58-59.

[5]赵炜渝,白保存,金仲和.皮纳卫星应用与特点分析[J].国际太空,2013(8) : 36-40.

[6]韩世杰.先进的纳卫星技术[J].国际太空,2002(5) : 25-28.

[7]沈海军.美国大学纳卫星计划[J].卫星应用,2004,12 (4) : 28-32.

[8]蓓蓉.跌宕起伏的纳卫星和皮卫星市场[J].国际太空,2007(4) : 19-22.

声明

本刊不向作者收取任何费用,若有向作者提出需缴纳诸如审稿费、版面费、加急费等,均属欺诈行为。特此声明。

《航天电子对抗》编辑部

Development situation of micro-nano satellite and its application in optical reconnaissance

Shi Rong,Li Xiao,Deng Ke

(Science and Technology on Electronic Information Control Laboratory,Chengdu 610036,Sichuan,China)

Abstract:The main application configuration of micro-nano satellites is summarized,such as the space environment perception,verification and demonstration of new technique,space science experiment,communication and data transmission,optical imaging observation to object in space or on the earth,and so on.The advantages for optical micro-nano satellite to do reconnaissance are analyzed and the examples are given in succession.The suggestions for development of the optical micro-nano satellite are raised.It is an important reference for extensive use of micro-nano satellite in aerospace photoelectric reconnaissance.

Key words:micro-nano satellite; optical reconnaissance micro-nano satellite; application configuration; optical imaging observation; aerospace reconnaissance

作者简介:石荣(1974-),男,博士,主要从事电子对抗、雷达与通信系统方面的研究。

收稿日期:2015-06-15; 2015-10-20修回。

中图分类号:TN971

文献标识码:A