12个中国人,12亿中国人的声音

姜丹 张燕

美国电影《十二怒汉》自1957年上映以来,在世界电影史上具有非常重要的地位和价值。日本和俄罗斯分别于1991年、2007年对其进行了翻拍,2014年,中国版的《十二公民》是对其所进行的第三次改编,同样也是一次本土化语境下的成功再创作。

《十二公民》自完成以来,斩获了罗马电影节最高荣誉——马可·奥雷利奥奖、第18届上海国际电影节包括最佳影片在内的5项大奖、第22届北京大学生电影节评委会大奖以及第30届中国电影金鸡奖最佳改编剧本奖等多个国内外重要奖项。除此之外,作为一部小投资的电影,影片在海外发行时就已收回制作成本,在国内上映后,面对排片不甚理想的情况,也依然收获了良好的口碑和1391万以上票房成绩①。

“12个中国人,12亿声音”是电影《十二公民》的宣传语,作为一次比较成功的本土化改编,其根本性的价值存在于影片的叙事层面,即如何在符合中国实情的基础上,讲述一个中国当下的故事,抒发中国公民的心声。

一、 故事基础:政法大学内的学生补考和家长模拟法庭

当今世界,美国实行的庭审制度是英美起源的当事人主义,由律师主导;而中国实行的则是欧洲大陆式的质询主义,由法官主导。

《十二怒汉》中,故事的开端是一起真实发生的杀人事件,发展是真正的12位陪审员审理案情,结局也是真切会执行的判决结果——一切都围绕着一个“真”字。但是在《十二公民》中,故事被搬到了中国,故事开端变成了政法大学校园内,为了孩子补考、牵连进来的12个成年人在模拟西方法庭中讨论中国当下真实热门案件,乍看起来有些不伦不类、牵强附会,但仔细探究,这个改变却是合情合理、恰如其分的——它抓住了中国对于“下一代”的重视和“主旋律”的呈现:

(一)“下一代”至上

《十二公民》的故事基础是成年人为孩子补考所举行的法庭模拟审案,这些成年人大部分是孩子家长,也还有个别人是男友或被学校强制拉来的凑数人员。

在中国的教育体系和现行的价值理念中,孩子已然渐渐成为一个家庭的重心,所以,家长和男友的目标是好且快地完成任务,让孩子补考合格,取得成绩和学位,这一动机是普遍合乎中国家长对于孩子的希望和要求的。

(二)主旋律升华

8号陪审员的身份在最后两分钟抖的包袱将《十二公民》引到了主旋律上,这一设定却是最合乎中国当下现状的。《十二怒汉》中,8号陪审员是建筑师,象征着物质层面上的国家建设和抽象意义上的人民权益保障,这一符号化的人物具有比喻意义;而在《十二公民》中,8号陪审员是人民检察院检察官,而中国的庭审制度正是由检察官主导的,这一设定具有夸张意义,将影片引上了主旋律的道路,即在具备这样“求真精神”的检察官的带领下,中国的法律制度一样可以追求并呈现真理。

虽然中国版故事只是模拟,美国版故事却是真实可考的,但是《十二公民》凭借这两个反转,让原本又空又虚的故事基础在中国语境内变得平实而有力。

二、 人物设置:符号化人物的职业、性格、前史在差异中实现和谐

影片的人物设置,在其职业、性格、前史方面存在较大的差异,在中国当今的社会时代背景下,他们具有符号化的指代意义,这些显而易见的差异呈现了中国当下的一些社会问题和矛盾冲突,经过模拟庭审过程中的讨论和爆发,部分也得到了和谐的解决。

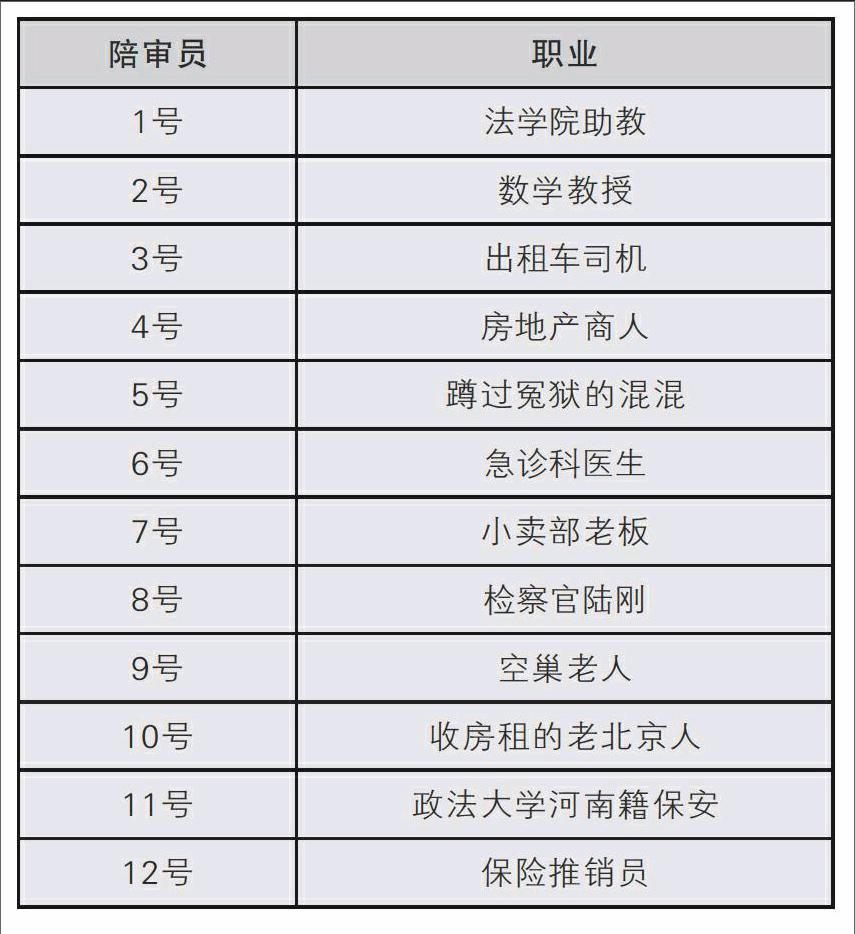

首先,陪审员职业和社会处境的差异呈现了中国当下社会中的一些典型矛盾和冲突:

职业的不同,带来了经济条件、社会处境和精神层面的差异。因此,在影片中以3号出租车司机、7号小卖部老板为代表的社会中下层小人物与4号房地产商存在矛盾,他们的矛盾来自于缺乏财富的人对于拥有金钱的人的小心和仇视;以10号收房租的老北京人为代表的当地人和以11号为代表的政法大学保安存在矛盾,他们的矛盾来自于外地人侵占本地资源所造成的本地人的紧张和压力;以3号和7号为代表的被迫来参加模拟庭审的人和怀着端正、虔诚态度参加庭审的8号检察官之间存在矛盾,他们的矛盾来自于自身阶层对于公民使用法律的认识不同;甚至同样处于社会中下层的3号出租车司机、7号小卖部老板和11号保安之间也是存在矛盾的,他们的冲突是因为中年人的得过且过、安于现状、不相信改变,而青年人即使屡败也仍然屡战、追求梦想、努力改变人生现状。

相比起职业呈现出来的表面矛盾,人物的性格和过往经历则为片中一次次投票结果的变化提供了证据支持,使得案情逐渐清晰明白。《十二公民》人物海报上的陪审员个人语录,充分展现了不同人物的性格特点:

对庭审投票变化起关键作用的人物按照案情的讨论顺序分别是5号蹲过冤狱的社会混混、11号保安和2号数学老师、9号空巢老人以及3号出租车司机。

这些前史和经验尽管看似普通,但对于揭示案情真相十分重要,人物的过去不仅丰富其性格、反映社会某现实,也成了一步步发掘事实真相、还无辜之人清白的决定性因素。

5号社会混混,自己蹲过冤狱,充分了解进监狱对一个人一生的挫败,他的亲身遭遇比陆刚单纯的“我想讨论讨论”更具说服力,在检察官快被孤立时给了他莫大的支持。此外,凭借曾经混混生涯中对刀的熟悉,他对于伤口的解读使得富二代的刺杀效果不成立,瓦解了第一个“铁证”。

11号保安因为打工过程中对于地铁时速的了解和2号数学老师的精准计算,推断出女人听不到“我杀了你”的重要证词、老人看不到“富二代”下楼的事实,瓦解了两个证人的“铁证证词”。

然而,即便在推理上得以论证,在情理上老人撒谎依然无法令人信服。9号空巢老人代表这一群里发出不被重视和关注的哀叹,解答了为什么那位老年证人急于并乐于表现,以至作出伪证。

最后,3号出租车司机在“众叛亲离”后,呐喊出了自己和儿子决裂的前情,问责中国传统“三纲五常”价值观的缺失,个人的经历和价值观使得他对于这一客观法律案件的固执己见与说服力荡然无存,为个人感情带入、法律公正和社会进步提供了有启迪性的思考。

综合看来,《十二公民》人物设置上的成功首先源于这些符号化的人物符合中国的本土化现状。其次,身份的差异能够凸显影片中对于当今社会小矛盾的呈现,人物的性格和前史也能够为问题的解决提供方法途径。因此,才会出现影片结束时雨过天晴,大家互相帮助走在阳光下、回到原本生活中的和谐画面。

三、 冲突呈现:穷与富、“父”与“子”、精英与大众的多重冲突

《十二公民》最具中国特色的改编,来自于案情的本土化设定和人物的差异性设置。所谓矛盾和冲突,是为了反映社会现实,引起人们自我反省,小的矛盾从人物的设定上就能够简洁明了地看出来,大的冲突则是故事层面下对于中国社会种种问题的一次呈现。徐昂导演在创作手记上指出:“即使你有很多兴趣点 , 仍然需要提炼核心进行简化。”[1]因此在影片中,核心冲突存在于穷与富、“父”与“子”、精英和大众这三个方面。

(一)穷与富

影片《十二怒汉》中,陪审团围绕一个贫民窟的孩子是否杀害其生父展开讨论,在当时的美国社会背景下,贫穷意味着没有良好的教育和素养,所以穷和问题少年才使得这一讨论顺理成章。而在《十二公民》中,疑凶变成了有钱人家的孩子,并冠以专有名词“富二代”这一称号。“富二代”这一词汇,最早见于2004年《中国新闻周刊》刊登的“富人二代”专题[2],泛指中国富裕阶层的子女,他们因为父辈积累的财富资本,生来就含着金汤勺,不需要经过个人奋斗就能享受众人羡慕的生活。然而近年来,在媒体的报道中,“富二代”从中性词渐渐变成了贬义词,其往往带来“奢侈炫富”和“恃强凌弱”等负面衍生含义。因此,社会大众很容易对有钱的少年——“富二代”产生偏见,这一反面源自于仇恨与钦羡纠结的心理,另一方面也是中国当下社会贫富分化加剧的体现,是一种全新的、以金钱为唯一标杆的等级分化。但是“富”和“二代”注定被附加了太多社会文化想象,无法让人把它当做一个客观的身份进行判断。

“富二代”使得影片呈现出中国当下的贫富差别和阶层矛盾。此外,4号陪审员房地产商人是陪审员中最有钱的,与之贫富差别突出的3号出租车司机、7号小卖部老板等多次称呼其为“土豪”及“有钱能使鬼推磨”,而他的学生女友也被大家调侃为“干女儿”,可是他却坚持“我没有用钱使鬼推磨”和“我们是有感情的”,这表明富人阶层也害怕别人的异样眼光,他们一方面在物质上超越常人,一方面又不希望获得特殊对待。

(二)“父”与“子”

所谓“父”与“子”,在影片中的呈现是“弑父”,其最主要的表现是通过3号陪审员出租车司机对“有罪”的坚持和其自身与儿子的破裂关系表达的。

影片刚开始,出租车司机就用一口流利的北京话讲述了拉活儿时年轻人不尊重他的事情并严厉斥责,充分展现了他为了尊严连钱都不要了的性格特点。接下来,他全程坚持“富二代”有罪,其原因不过是因为富二代与生父吵架这一事件戳中了他的痛点,违背了他“父为子纲”的传统认知,而一个不尊重父辈尊严和地位的人,其言行就是一把无形的插在胸腔上的尖刀,其罪过与弑父并没有什么区别。

《十二公民》对于这一点的呈现比《十二怒汉》要更为有力。在《十二怒汉》中,同是3号陪审员的出租车司机只具有个人的前史和心理动机,但是中国的这一点却有5000年传统文化“三纲五常”的文化历史背景,这样的矛盾不是个体或小群体的,而是所有坚守传统等级价值的人和愿意接受民主平等的人的冲突,更具有现实性和时代性的意义。

(三)精英和大众

《十二公民》所呈现的另一大冲突,来自精英与大众,也是社会前进中精英文化和大众文化的冲突。

影片首先引人思考的是,什么是精英,什么是大众。从经济实力、历史背景、社会话语权的角度来说,影片中的4号和8号属于上层社会,1号、2号、6号、12号属于中产阶级,3号、5号、7号、9号、10号、11号大概属于下层社会小人物。但是原本属于上层社会的4号房地产商,却有钱不愿承认,连爱情都暴露在别人的异样眼光中;原本应该是未来法治希望的法学院助教1号,却除了遵守秩序并没有表现出自己的坚持和操守;原本属于社会底层的11号保安,虽然屡次考取法学院不成,却依然保持着自己对于法律的热情和梦想。一个人的过去、现在、阶层是否能够决定他的社会属性?在影片中,导演认为的精英,应该是8号,作为唯一一个有名字的陪审员,陆刚,检察官,才是符合标准的精英。

此外,影片多次提到,西方的法律在中国行不通,这也是好多人诟病影片存在基础的一个原因。然而在现有的社会背景下,陪审团制度以及一些像它一样的西方民主政治,完全放开,固然行不通的,但在少数精英的引导下,大众有机会、有能力实现民主和法制,这正是我国的民主,也是目前可适用的最大化民主。这一民主需要精英引领大众,他们即使在媒体造成的错误拟态环境中,也能破除成见,打破“沉默的螺旋”,还原真相和清白。

结语

距今半个多世纪的《十二怒汉》曾经历过多种形式、多个国家和地区的改编,而中国版本的《十二公民》在故事基础、人物设置、冲突呈现上都很好地结合了本国国情,生动而深刻地刻画了中国当下不同阶层的人物形象,入木三分地反映了中国在转型发展中存在的问题一隅,是一次在中国现阶段文化语境下的成功改编。

老子在《道德经》中用“善者不辨,辩者不善”对人的内在本性和外在表现进行了辩证思考。在当下语境中,“善”与“辩”之间的辩证关系在多元文化的碰撞中呈现出了更为复杂的面貌。《十二公民》中的诸位陪审员,因为各种机缘聚集为一起真实发生的案件进行模拟之“辩”,理由是假定性的,过程是戏剧化的,意见却是真实的。不同背景、阶层的人们通过充分的表达和辩论,让已露出冰山一角、客观存在的共性分歧得以弥合,个人对于他人与社会的抱怨和偏见得到纾解,最终的目标指向则是阳光下的“善”——祛除了偏见的彼此尊重和法治保障下的各得其所。让每个人都发出“声音”,让“声音”在沟通中碰撞、交叉、融合,这是进行法庭模拟的目的所在,相信也是影片得以创作的价值追求。

参考文献:

[1]李玉娇,徐昂,韩景龙.十二公民[M].北京:清华大学出版社,2015:24.

[2]黄丝雨.析《十二公民》对《十二怒汉》的本土化改编策略[J].新闻知识,2015(7):58.