高校科技创新创业人才培养策略

[提要] 国家实施创新驱动发展战略,要求高校要培养大量的科技创新创业人才,然而高校创业教育仍然存在很多问题。通过对目前形势和需要的综合分析,提出必须加强科技创新创业人才培养,包括科技创新创业能力培养、商业创意设计教学、知识创造和专利教育等内容,从根本上提升高校科技创新创业人才培养质量。

关键词:创新驱动发展;科技创新创业能力;高校人才培养

基金项目:河南省政府决策研究课题:“河南省科技创业政策的效果评价及优化研究”(项目编号:2015B056)

中图分类号:G64 文献标识码:A

收录日期:2016年2月14日

创新驱动发展是建设创新性国家的重大战略,但实现创新驱动发展必须依靠大量科技创新创业人才。面对国务院提出的大众创新万众创业重大战略部署和教育部的要求,全面深化高校创新创业教育改革成为目前急需研究的重要课题,而如何培养科技创新创业人才是高校创业教育需要解决的重要问题。本研究在多次大量数据调研基础上,提出在新的形势下高校科技创新创业人才培养新思路,从根本上提升高校创业人才培养质量,满足国家创新驱动发展对科技创新创业人才的迫切需要。

一、高校科技创新创业人才培养模型的构建

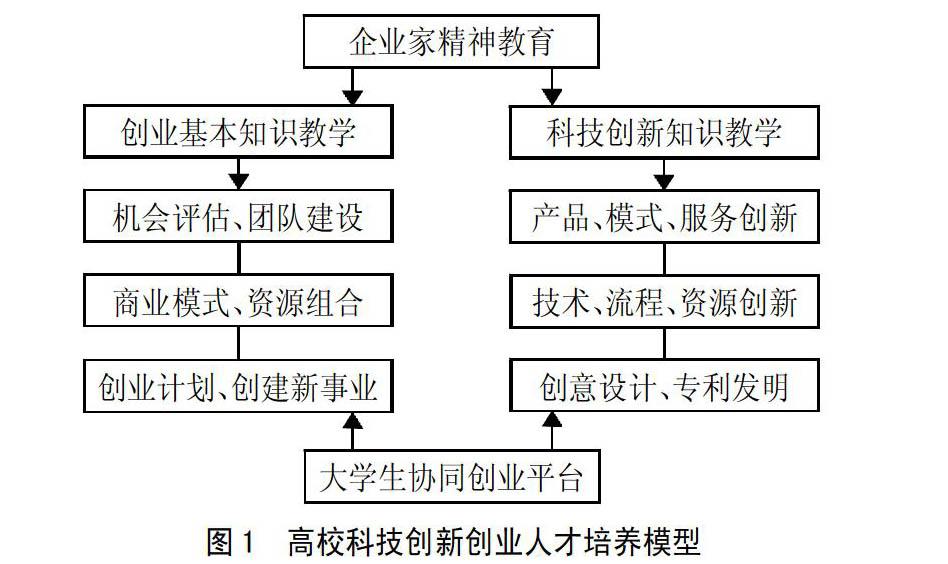

考夫曼基金会高等教育创业课程专门小组出台的《美国高等教育中的创业精神》报告指出,应将创新与创业相结合才会达到独立和创造性学习的最好结果,并且能给人类带来很多的益处。根据目前多数高校普遍实行的创业教育教学模式,主要关注的是机会评估、商业模式、创业计划、资源组合和创建新企业等基础知识教学,通常缺乏如何进行科技创新、创意设计、专利申请、社会创业等教学内容,而这些教学内容恰恰是培养富有企业家精神和社会责任感、提升科技创业能力、培养科技创新创业人才不可缺少的关键内容。由于缺乏这些教学内容和环节,导致一些大学生的创业项目缺乏创新、科技含量低,甚至乐于选择完全模仿或复制型的创业活动,这对国家创新驱动发展极为不利。

目前,国务院和教育部分别对高校创新创业教育做出了重要指示,提出高校要加强创新创业教育改革,“为建设创新型国家、实现‘两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的人才智力支撑”。为此,本文构建了高校科技创新创业人才培养模型,如图1所示,对创业教育基本知识和科技创业知识进行分类表述和细化,以便于识别和进行教学补充。该模型表明,在目前“互联网+”的大环境中,高校创新创业教育同样应建立在平台建设基础上,以发挥校、企、研、社会协同作用效果;教学中应以企业家精神教育为指导,培养“为善从商”、具有社会责任感的创业者;在二者基础上,将创业基本知识教学和科技创新知识教学紧密结合,只有将两者有机融合,在重视创业基本知识教学的同时,加强科技创新创业基本知识教学,才能培养高素质的科技创新创业人才。由于创业基础知识教学内容和方法已被众多学者多次论述,并得到理论界的基本共识,因此本文仅对提升科技创新创业能力的关键内容进行重点探讨。(图1)

二、高校科技创新创业人才培养策略

根据教育部深化高校创新创业教育改革需要把握的基本原则:要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务;以创新人才培养机制为重点;坚持问题导向,补齐培养短板,增强学生的创新精神、创业意识和创新创业能力等,笔者建立了基本的高校科技创新创业人才培养模型。在该模型基础上,提出了相应的高校科技创新创业人才培养策略。

(一)强化科技创新创业意识和能力培养。目前多数创业教育教材(创业管理、大学生创业基础等)主要包括机会评估、创业计划、资源整合和创建新企业等基础知识教学内容,缺乏创新管理特别是科技创新教学内容,这并不完全符合国家提出的高校要加强创新创业教育的要求。同时,仅仅教育学生去创业,如果缺乏创新内容和方法教育,可能他们会缺乏创新思维和动机而去选择模仿或复制型创业活动,这在某种程度上会制约国家创新驱动发展的速度和质量。因此,应将二者紧密结合,加强科技创新内容和方法教学。首先,应正确理解科技创新的概念。传统认为,科技创新仅仅是技术和产品等有形物质创新,如经济学家约瑟夫·熊彼特在1912年提出的创新概念:创新就是建立一种“新的生产函数”,包括一种新产品、新的生产方式、新市场、新的原材料来源和新组织。不难发现这种创新概念是指有形的硬技术创新。事实上,科技创新分为硬技术创新(有形技术)和软技术创新(无形技术),后者的内容更为广泛,如管理创新、模式创新、服务创新、方法创新等。例如,美国早已将商业模式创新作为专利保护的范畴,在现代成功创业案例中,服务创新、商业模式创新等起到了重要作用。因此,在科技创新中,软技术创新的引领作用同样重要,实现创新驱动需要硬技术和软技术的协同创新;其次,加强大学生综合创新能力培养。在科技创新创业人才培养过程中,应重视培养大学生的综合创新和协同创新能力,强调和鼓励原创性研究和开发技能教学。例如,如何将自己学到的一种新理论、新知识应用到一个新的领域,如何创造和利用一种新知识、新方法或新工艺,去创造一种新的产品或价值等,而不是选择贡献率低的完全模仿或复制型创业。大量案例研究发现,在创新驱动的时代,一种成功的创业可能需要多种创新,不仅是产品创新、流程创新、市场创新,而且还需要服务创新、模式创新等。因此,高校创业教育应建立在创新管理教学基础上,将科技创新教育和创业基础知识紧密结合起来,强调科技创新技能教育,才能培养出更多的高层次科技创新创业人才。

(二)补充和加强创意设计教学内容。商业创意是指运用创造性思维和方法,把产品的形象、风格、意境等构思出来,形成有商业价值的独特、新颖想法和方案。通过创意设计,有效地融合知识、技术和文化资源,设计独特、新颖的产品或服务项目,是当代大学生在资源缺乏情况下成功创业和创造更高价值的有效方法。然而,国内的创业教育对培养创意设计能力的重要性缺乏足够认识,多数创业教育教材非常重视机会、财务、创建新企业等教学和应用技能的培养,并没有将创意设计作为重点教学和实践内容。因此,很多大学生通过模仿去复制小店瓜分现有市场,而不是通过创意发挥知识、智慧、技术的作用去创造新的产品和更高价值。这不仅没有反映出创业教育应有的效果,也极大地浪费了知识和人才。因此,应加强创意设计教学内容,引导、启发学生的创意精神,培养学生善于创新、勇于突破的意志,强调通过创意设计来培养自主创新能力。首先,教学中要强调创意设计观念和创造性思维能力的培养,将感性设计和理性思考结合起来,以培养理论与实践相结合、科学与艺术完美交融的创意设计能力;其次,注重引导学生拓展知识领域和创意设计眼界,并具备评价每项创意设计的经济价值和社会价值、将想法变为现实的能力;第三,将优秀的创意产品设计引入理论教学环节,让学生从受众的角度体验创意产品的形状、结构、材料等,在分析、讨论、点评、互动中得到启发,激发创意的灵感。另外,创意设计是为社会、市场、消费者服务的,这要求学生不仅要懂得创意设计方法,更要了解市场和需求,通过调研和实践去验证创意设计的优劣和价值。也可邀请专家、企业家开设讲座,让学生了解创意设计的实际操作流程,使创意设计能够与社会需求紧密联系。同时,将现代审美、科技、文化、经济知识有机融合,设计新颖、独特的创意产品和创业项目,成为自主创新、创新驱动的强大支撑力量。

(三)扎实做好知识创造和专利教育。高校加强专利申请教育是培养科技创新创业人才、提高国家科技竞争力的重要保证。《国家知识产权战略纲要》第64条指出,“在高等学校开设知识产权相关课程,将知识产权教育纳入高校学生素质教育体系”,并指出“到2020年把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家”。但目前我国高校的知识产权教育主要是对法学专业学生的教育,非法学专业的大学生很少接受知识产权的课堂教育。我国高校接受过知识产权教育的大学生、研究生总计不足5%。据山东省大学生知识产权意识调查,大学生知识产权意识不强,95%以上的大学生虽然有从事创新的意愿,但大多仅仅是一种想法,根本不愿主动从事创新活动。笔者对大学生初次创业的调查显示,申请专利发明者只占所调查创业案例的7%。导致专利意识薄弱、科技创新能力较弱的重要原因之一是高校在知识创造和专利申请等教育方面存在的缺陷。如果大学生创业只停留在缺乏创新的开网店、格子铺等形式,我国总体的科技创新创业水平就很难得到快速提升,而且仿造引发的知识产权侵权风险也存在隐患。因此,高校应高度关注知识创造、专利发明知识和方法教育,对大学生进行“专利补钙”迫在眉睫。首先,应开展专利知识、方法教学。教师在创业教育中应把传授基本专利知识与培养创新能力、设计创业项目结合起来,教育学生掌握知识创新和专利发明的技能和方法,如乔布斯利用“转用发明”创新方法,共向美国专利局提交了354项专利申请。同时,也要掌握专利检索方法,防止重复研发;其次,补充撰写专利申请文件技能实践教学。可借助相关专家力量,指导学生掌握专利申请流程和方法,使其理解各种专利申请的特点,以及创新性、新颖性、实用性的内涵,以便在知识创新和产品研发中从知识产权的视角开展工作,并及时申请专利保护自己的知识产权;第三,多种措施鼓励大学生开展专利申请活动。如,为大学生设立发明创新基金,使有专利的创新型创业真正得到实惠;举办知识产权论坛、专利成果展、小发明比赛活动以及成立知识产权社团等。通过多种激励、交流等方式激发大学生对创新发明的兴趣和能力,为实现创新驱动发展提供强大的科技创新创业人才支撑。

(四)重视企业家精神和社会创业教育。《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》指出:要“全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务”,推进素质教育。这要求高校创业教育要重视培养大学生的企业家精神和社会责任感,关注社会创业问题。企业家精神可以应用到社会创业领域和创造社会价值。社会创业是以创造社会价值、满足社会需要为主要目的的创业活动,也称公益创业。包括创建非营利组织、企业的社会责任活动等。与商业创业追求经济价值不同,社会创业追求的是实现社会价值。这要求创业者必须具备高度的社会责任感和发现、解决社会问题的实际能力。但研究发现,一直以来几乎所有的创业教育教科书内容都在讲解如何实现商业价值,很少涉及社会创业内容。然而,完整的创业学理论不仅要包括商业创业知识,也要关注社会创业问题,缺乏社会创业内容的创业教育是不完整的,容易引导学生走向片面追求功利主义,缺乏社会责任感。真正的企业家应同时关注经济价值和社会价值,只有创造社会价值的企业家才能取得更大和长远的经济成功。因此,高校科技创业人才培养,应把社会创业和企业家精神教育作为创业教育的重要内容之一,补充这一教学内容的“短板”,引导大学生将商业创业理念和企业家精神延伸至公益领域,以社会公共利益为出发点,培养学生的社会责任感,在谋求社会公共利益的同时追求商业价值和经济发展。教学方面,把社会创业内容纳入课程教学和毕业设计范畴,鼓励学生参与社会创业实践。并将社会创业内容纳入常规的创业计划大赛,加大鼓励学生参加社会创业活动的力度。同时,邀请社会创业导师举办“社会创业大讲堂”、组建社会创业组织等,通过多种措施教育学生克服极端功利主义思想,树立社会责任意识,培养既具备创造经济价值能力,又富有企业家精神、创造社会价值能力的科技创新创业人才。

主要参考文献:

[1]Kauffman the Foundation of Entrepreneurship.Entrepreneurship in American Higher Education[R].Kauffman Panel on Entrepreneurship Curriculum in Higher Education,2009.

[2]教育部有关负责人就高校创新创业教育改革答问[N].中国教育报,2015.5.15.

[3]潘绍明,蔡启仲,李克俭.研究生知识产权创造能力的培养以及与实践[J].课程教育研究,2013.2.

[4]何焕锋.大学生知识产权教育探析[J].山东青年政治学院学报,2011.3.

[5]刘沁玲.创新型创业能力评价指标体系的构建[J].科技管理研究,2013.24.

[6]常交法,宋超.乔布斯创新成果管理方法的专利角度分析[J].发明与创新,2013.12.

[7]张远风.社会创业与管理[M].武汉大学出版社,2012.2.