高血压病性心脏病患者的适应心理护理

孙福华

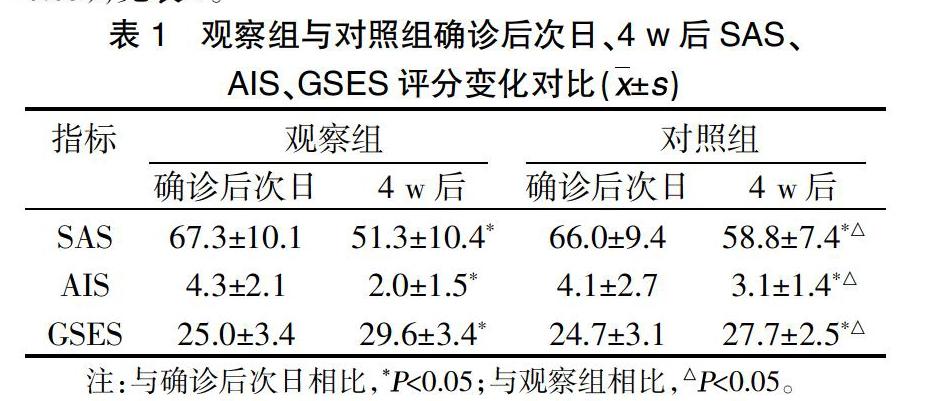

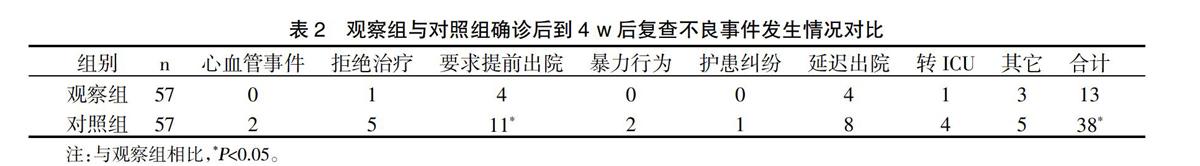

摘要:目的 评价适应心理护理在高血压病性心脏病患者护理中的应用价值。方法 2014年1月~2015年4月,观察组与对照组均纳入患者61例,分别采用适应性心理护理、常规心理护理,对比相关指标。结果 4 w后,观察组与对照组SAS、AIS评分低于确诊后次日,观察组低于对照组,观察组与对照组GSES评分高于确诊后次日、观察组高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组要求提前出院率、不良事件合计例次率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 适应性心理护理有助于增强患者治疗信心,降低不良事件发生风险。

关键词:高血压性心脏病;适应性;心理护理

高血压是临床常见病,我国高血压发病率约为18.8%,35~74岁成人发病率约为27%,随着社会环境的变化、人口老龄化,高血压发病率逐年上升[1]。高血压长期控制不佳,可致心脏结构功能改变,引发高血压性心脏病,患者以早期左室舒张功能减退、左室肥厚(LVH)为主要病理表现,LVH是判断高血压病情严重程度的重要指标,LVH还是预测心血管事件发生风险的独立危险因子[2]。高血压性心脏病是一种慢性进行性疾病,传统的心理护理方法较简单,主要以口头宣教、安抚为主,缺乏理论指导[3]。

1 资料与方法

1.1一般资料 以2014年1月~2015年4月,医院收治的高血压性心脏病患者作为研究对象。纳入标准:①临床确诊;②认知、精神均正常;③以高血压性心脏病为主症;④原发性心脏病,未合并其它类型心脏病,如先天性心脏病、冠心病、心肌梗死病史;⑤初诊确诊;⑥知情同意。共纳入患者114例,其中男64例、女50例,年龄67~84岁、平均(77±7)岁。左室质量指数:男性125~131 g/m2,女性108~113 g/m2。高血压病程5~24年、平均(8.4±5.3)年。有住院史101例,有危重症发病史43例。合并症:糖尿病11例、慢性支气管炎61例、高脂血症76例。据入院顺序,将患者随机分为对照组、观察组各57例,两组患者年龄、性别、高血压病程、病史、合并症等临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法 对照组采用传统的心理护理方法,通过健康教育提升患者对疾病的认知,答疑解惑,减轻患者顾虑,以积极的态度感染患者,鼓励家属陪护。观察组:以适应性理论指导心理护理,主要内容如下。

1.2.1人格适应性 关注特殊人格患者,帮助适应性不强人格患者尽快认清事实、走出心理困境。采用引导式交谈,针对患者心理症结,找出问题。交谈顺序:了解问题→揭示辨明问题→剖析解决问题→提出问题的方法,调调动患者积极因素,寻找克服不利因素的措施。

1.2.2认知态度适应性 护士先问询患者期望,而后进行健康教育,客观的解释各项治疗与护理必要性,先建立认知而后再进行治疗,进行事前宣教、心理支持。

1.2.3护患关系适应性 在日常工作者,护士把握好度,态度需周到、热情、体贴,主要方法包括:①深入了解患者病史;②认真倾听患者主诉,了解患者心理、生理感受,使患者第一时间感受到护士的态度;③在护理过程中,设法让患者参与,多征询患者意见,了解患者感受,减轻患者被动感;④把握好护患关系的度,做好相互尊重。

1.3观察指标 确诊后到4 w后复查(包括住院期间、院外)不良事件发生例,心血管事件、拒绝治疗、要求提前出院、暴力行为、护患纠纷、延迟出院、转ICU等。确诊后次日、4 w后,患者焦虑量表(SAS)、阿森斯失眠量表(AIS)、自我效能感量表(GSES)量表评分[4]。

1.4统计学处理 WPS收集录入数据资料,以SPSS 18.0软件包统计处理,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,若服从正态分布采用t检验,否则采用非参数检验,计数资料以数(n)或率(%)表示,比较采用检验,以P<0.05表示检验水平。

2 结果

2.1量表评分 4 w后,观察组与对照组SAS、AIS评分低于确诊后次日,观察组低于对照组,观察组与对照组GSES评分高于确诊后次日、观察组高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2不良事件 观察组要求提前出院率、不良事件合计例次率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

适应是人类生存发展的必要的条件,心理适应是指外部环境发生变化时,主动调节做出能动反应,使自身心理活动、行为方式更加符合环境变化与自身发展要求,使主体与环境达到新平衡的过程。高血压性心脏病适宜性护理理论基础:①人格是指患者个人精神与身体特征的总和,不同人格患者对于确诊高血压性心脏病表现不尽相同,情绪不稳、谨慎、以自我为中心患者往往难以适应自身患病,不信任诊断结果,拒绝治疗,要求转院,在知道自己患病后往往有人格变化;②高血压心脏病往往因血压控制不理想导致,在确诊后,需强化疾病管理,疾病管理从普遍强度到高强度需要有一个适应的过程。③护患关系是影响患者心理适应性的重要因素,现代护患关系不是主动与被动的关系,而是相互渗透的关系。初诊特别是老年患者往往有较强的依赖心理,可能会对护士投入较多的感情,护士行为、态度很大程度可影响患者。

据此,开展针对的适宜性心理护理工作,结果显示观察组4 w后SAS、AIS评分低于对照组,GSES评分高于确诊后次日、观察组高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组不良事件发生了低于对照组,提示适宜性心理护理确实有助于提高患者依从性,帮助患者尽快适应新的生理、心理、疾病诊护环境。

综上所述:适应性心理护理有助于增强患者治疗信心,降低不良事件发生风险。

参考文献:

[1]中华医学会心血管病分会,中华心血管病杂志编辑委员会.中国心血管病预防指南[J].中华心血管病杂志,2011,39(1):3-21.

[2]Jissho S,Shimada K,Taguchi H,et al.Impact of electrocardiographic left ventricular hypertrophy on the occurrence of eardiovascular events in elderly hypertensive patients-The Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in elderly hypertensive patients(JATOS)[J].Cire J,2010,74(5):938-945.

[3]郑日昌.心理测量学[M].北京:人民教育出版社,2011.

编辑/肖慧