狂歌独往

时间:2016年7月17日

地点:长沙双来书屋

杨老师的画特别讲究形式感,形式里偷偷地又充满中国文化、中国诗词中才有的那样一种意境

王:今天看了杨老师的画,用湖南话讲就是过瘾。首先有味,然后过瘾。看杨老师的东西和看别人的东西有很大不同,看中国很多画家书法家的东西最大的不同是一种艺术在中间的意蕴。老觉得淡淡的隐隐的一种情怀和艺术在其中,然后还有一点啊,这种情怀和艺术能通过一种形式感的东西很恰如其分地表达出来。其实很多中国书画家不懂形式。

杨:你说的这点我特别有感受,为什么不懂形式?文人画啊,文人是业余画家,从笔墨出发,情绪表达完了,画也好了。这既是优点也是缺点。

王:作为职业书画家就一定要讲究形式了,一定要敏感。不如此也就走不远。这次和杨老师探讨艺术中的形式意味,杨老师的画特别讲究形式感,形式里偷偷地又充满中国文化、中国诗词中才有的那样一种意境。这样的点线面、黑白灰外国人也可以玩可以搞,但是经杨老师手里玩出来以后,你觉得回到一个古人的世界中,而且这种古人的世界是千古不变的,并不是时间上属于过去式的,而是千古不变的古意。像赵孟頫讲的古意的古,这个是个永恒性的东西,他不是个时尚性的。我也不晓得杨老师什么时候开始进到这样一种简约的形式感的状态。

杨:这个简约的东西很早就有了,我上世纪八十年代的连环画走的就是简约一路。

中国绘画史是有一个欠缺的,就是对特慧的人着墨太少

王:记得我小时候,十八九岁已经晓得杨福音老师,那时候讲不清什么味道,觉得杨福音老师的画装饰味很重,实际上就是今天所讲的形式感。不像我们湖南那一辈的画家,都画得很实,画得太老实了。杨福音老师的画一出来,给人感觉:这个老师蛮调皮的,这位老师对造型、形式感的东西特别讲究,那个时候也就是七十年代。

杨老师关注学习八大是什么时候?

杨:我可能跟八大性格上相近一些,包括对中国画的认识,我从很年轻的时候起啊,我19岁接触王国维和《人间词话》,在《人间词话》中关于最高的意境是什么?最高的意境一定是要离开尘土,进入仙界。就是要不食人间烟火,甚至于要不带情感,很木然。其实木然、不带情感是最大的情感。所以,我把八大比喻成为大洋中的一条暖流,他随时在海底翻滚,但是他的波浪不扬到水面上来,他的情怀是特别大的情怀,但是他表现出来的是很清冷的、很无关的、很离开的。我喜欢这种味道。

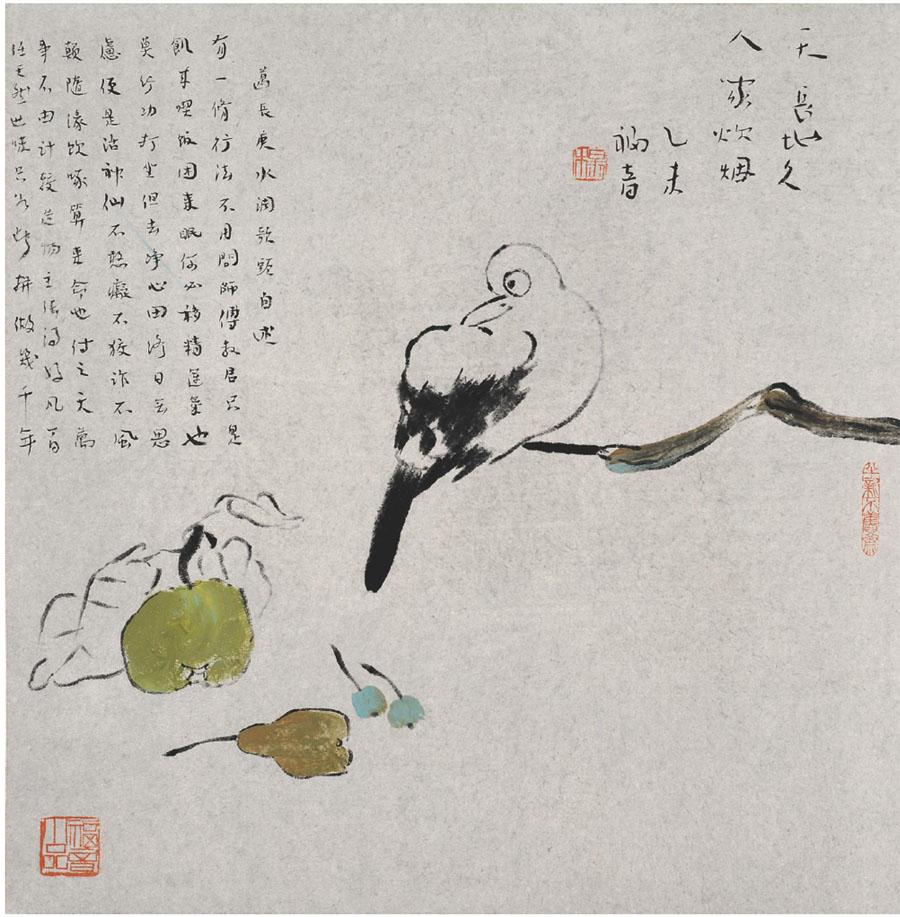

还有一个原因,我看齐白石,因为齐白石早年学八大,后来陈师曾说你学八大太清冷,老百姓接受不了。齐白石就回过头来学吴昌硕。吴昌硕比起八大无论从画格上还是其他都比不了。那为什么齐白石离开八大呢?齐白石作为农民有世俗的一面。接近八大比接近吴昌硕要难,是艺术一个更高的高度,我学八大也有这个想法在里面。我学八大,也没亦步亦趋,就是学他绘画的味道,我喜欢那种味道,他的绘画是有味道的、有趣的。后来朋友们提过意见:太像八大了。我还希望找个理由给他们做解释,请让我在八大里头保留一个文物。比方说,你家里有一个宋代花瓶,你还是要保留下来。既然八大的鸟画得好,我想把他像一个文物一样地珍藏起来。

王:其实很多人跟我也提过同样的问题——杨老师的画能不能让人感觉到离八大再远一点?

杨:以前也就是鱼鸟,山水人物完全与八大无关。

王:我也解释过,与杨老师的解释接近,即水墨文人画是中国艺术的一种最高形态的表现。在水墨文人画中间,八大山人是那个皇冠上的明珠。他等于就是中国文化一个符号性的东西了,最顶级符号的存在了,而这么一个符号让我们所有画中国画的人敬而远之,是不是也不好?一个最好的东西被我们当神明供放在那里,不去亲近他,不去学他,放在很远的距离外仰望他,是不是也不好?

杨:我还是希望旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

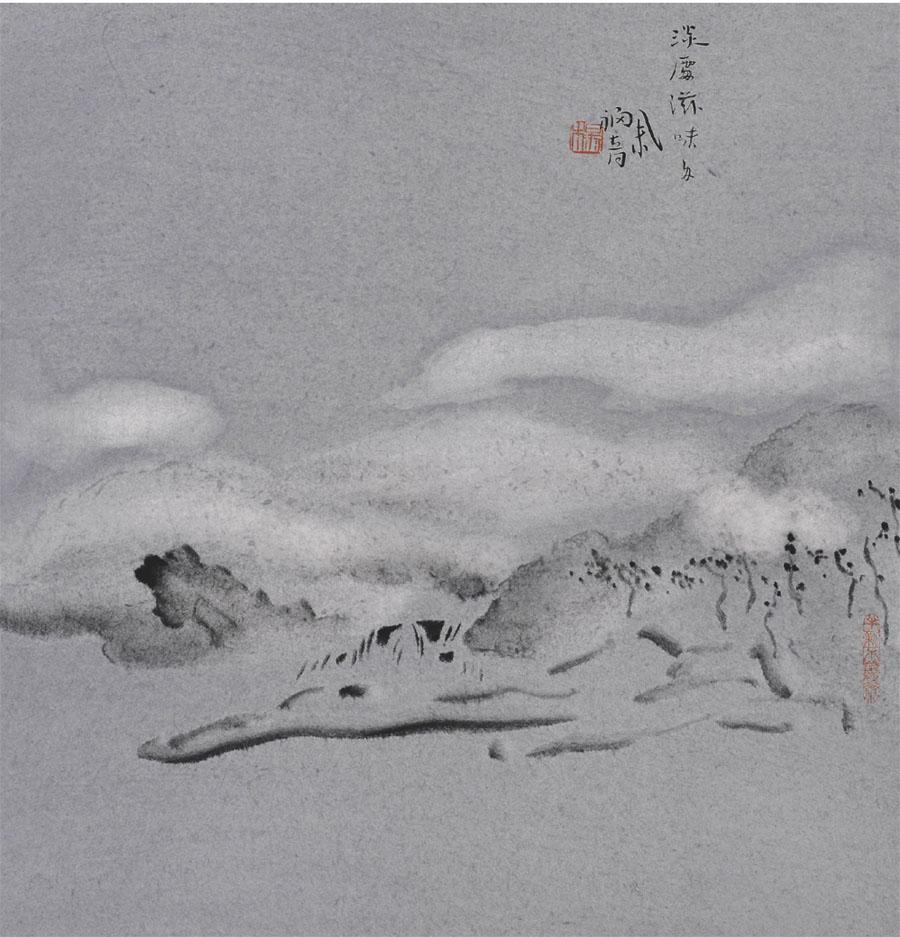

王:还有一点,我看你的山水画,也是一些人共同的感觉,确实在中国水墨山水画是个别开新路的东西。我也晓得杨老师的关于文化继承的观点,世界上没有什么绝对独创的东西,所谓绝对独创的东西一定是欺世盗名的东西,真正的东西是学古而开新的东西。

你的山水我们也看得出来,里头有很多来自民间的东西,特别是来自民间青花瓷的东西,当然青花瓷的东西其实没有你这样的具有学术的系统性,尤其是中间的点线面的这种所谓的结构性的东西肯定没有你这样多,但是肯定学术上的这种来历、来龙去脉的东西还是比较清楚。

同时呢,今天又看到一批新的东西、小的东西。我觉得跟方方壶的东西有共通。

杨:讲得好。我特别喜欢方从义。而且你讲到这里啊,所以王鲁湘还是很懂这个东西。

中国绘画史是有一个欠缺的,就是对于特慧的人着墨太少。

王:因为写绘画史的人智慧达不到他们的程度,理解不了。

杨:这真是无可奈何,无可奈何啊!对于这种像李逵一样的横插一杠子杀进来的人着墨太少。方从义方方壶就是这样一个人,非常好。他能够横冲直闯。

王:其实从方方壶方从义他们往上溯的话,基本上都会溯到二米那里去,因此你的画中间其实很多东西最后你要溯源,溯到二米那里去,是吧?

杨:我们知道米芾,他的崽米友仁我们也晓得。他家还有一个了不起的人叫做吴激,他是米芾的女婿。这个吴激呢,南宋派他到金人那里去谈判,金人一看到他这么有才气啊,把他留下来了。他是金代写词的第一人,写得极好。他的词经常是用古人的现成句子,把他一组合起来完全变成自己的新的东西。

王:我就要插一句了,你讲古人的现成句子然后一组合完全变成自己的东西,这一句话,可以用来讲你的画。

杨:谢谢!米芾屋里,一下出三个这样的大角色,不得了了。

王:刚才你讲的这些,我们把他叫作是大慧,是吧?或者是狂慧,幽光狂慧。

这一条路子下来的话,我觉得接衣钵的可能也就是你。你真的是在美术史上一个凤毛麟角的草蛇灰线。

杨:这一点我倒是心态较好,也没什么大的功利思想。因为绘画最先是安慰自己,然后家里人能够欣赏把玩,然后就是几个……

王:二三知己。

杨:就是这样子的。至于说一百年以后还是两百年,那就不是我的事了。做事的人只有三种命运:一个就是活的时候看到了,第二个是死了以后看到,第三个永远看不到。这三种都好。所以古人讲,圣贤人,退亦乐,进亦乐。他进取的时候快乐,隐退的时候也快乐,因为他的事情已经做出来了。

王:这也是孔夫子讲的真正的圣贤之学也就是为己之学,就是为自己,为自己的这种人格的最后完善。

杨:孔子是这样讲的。古人为自己,今人为别人嘛。他就是要完善自己。

王:古人之学为己,今人之学为人嘛。

八大没有讲出来,我现在把它讲出来

杨:但是至今,美术界并不认得黄宾虹。听说北京有黄宾虹研究会,广东好像也有。广东也有大学教授间常来我这里谈黄宾虹,我讲你们谈黄宾虹,只停留在浑厚华滋上,这个浑厚华滋并不是谈黄宾虹,是谈山水画的基本要求。人人画山水画都要浑厚华滋,正像人人画人物画都要形象生动一样。而且这个浑厚华滋只是讲到山水画的评判的一个方面。正像我们讲人物画要形象生动,人物画形象生动固然好,但人物画形象呆板就不好吗?你不能讲人物画形象呆板就不好。日本的栋方志功搞版画,他的人物就很呆板,但非常好。实际上,这个浑厚华滋不是评黄宾虹。作为开创派的画家,黄宾虹的主要贡献,我认为就是无皴法和反皴法,这是我自己的一个独特发现。

我记得2000年在北京中国美术馆办个展的时候,你在的,郎绍君、刘骁纯他们都在。那个时候我在座谈会上讲了一个观点,我说中国绘画以宋代划线。后来散会后你找了我,你讲你也有同样的感觉。

王:对。

杨:后来我再读钱穆的时候,就印证了我这个讲法和他讲的一样,钱穆就讲,中国的哲学、历史、社会以唐宋划线。唐宋定盘子,宋以后求发展。绘画也是这样的,唐宋以前是找办法,比方说人物画各种各样的描法、山水各种各样的皴法,找办法。当然宋以后呢,也有元代王蒙的牛毛皴、倪云林的折带皴,但是那是个别的。按道理讲,宋代以后就不再有新皴法,而只是在原来的皴法上面求得个性的发展。美术史是这样谈的。但是可惜明代的画家不懂这个道理,明代两三百年,他们还想搞新皴法,所以明代这些人耽误了。一直到黄宾虹,他太聪明了,在他手里头出现了无皴法或者反皴法。这样一来,他给中国绘画开创一个新的面貌。他有了一个“解放”,当然无皴法和反皴法实际上也可说是新皴法。虽然无皴法和反皴法从古就有。比如说,初唐王维,他画山水,就是染坡。他的染坡是从汉代因为佛教传入的时候,要画菩萨,露出手脚,是圆润的,他要去染。

王:当时叫凹凸法咯。

杨:凹凸法,对!所以王维就把这个凹凸法和染坡运用到了山水画里头,这就是最早的皴法。

王:你这个观点,我读大学的时候写过一篇文章。山水的皴法是从人物的凹凸法发展而来的。当时许多人都不大同意这个观点。

杨:是这样的。因为汉以前,他要标榜英雄和烈女,他就刻石。刻石不能刻成圆的吧,只有佛教传入的时候,别人才看到菩萨露手露脚的这种圆筒筒。这种凹凸法不是素描,他是根据物体本身的结构来渲染。

王:包括衣褶之间要染所谓的高低,也就是凹凸法。

杨:同一个道理。黄公望的富春山居图就是典型的无皴法和反皴法。古人都有不断的实践,但古人没形成一个语言讲出来,或者没形成一个理论讲出来。可喜的是到了我的手里我把他讲成了一个语言,我把他定出来了。黄宾虹属于无皴法和反皴法。我为什么会悟出这么一个道理?我是想通过黄宾虹山水的无皴法和反皴法,把他用到人物画线的上头来。所以我后来才讲,中国人物画的线要用反线描画画,反线描不是反对线描,而是要把线描的作用再扩大一点。因为古人的线描,是为了表现客观对象。你比如讲土布的线描要画得硬些,丝绸的线描要画得软些,才形成了不同的线描出来。但是呢,我想的就是这个线描不仅要部分地表达客观对象,还要表达情绪,这是第二个功能。第三,在一个画面上,它要起到一个屋梁的作用,就是构成的作用。

王:结构性的作用。

杨:搭架子的作用。这样一张画才不会垮,才撑得起来。你看八大、白石的画就撑得起,徐悲鸿的画就撑不起,软绵绵的。因徐还是不懂用线。不能只有砖头、瓦片和泥巴,它需要有几根大梁撑起来。这几根大梁,就是八大那几根线。这个线,古人只把它用来表现客观对象,我们把它扩大起来,做结构用,做表现情绪用。

王:这个基本上要到八大才明确起来。

杨:但是八大没讲出来,我现在把他讲出来。这样我就觉得,线描有了一个解放。黄宾虹对皴法有一个“解放”。实际上,三千年中国绘画极其难得,因为古人的东西已经做得太完美了,我们要把绘画再往前推进,并不是很容易的事情。但是历史都是这样走过来的。历史上每个朝代都有几个开路的画家,他们是那个时代的现代中国画家。唐代那些人也觉得无路可走,但是又到了宋代,宋代无路可走,但后来又有人走出来。因为有了徐渭才出现了八大清四僧,因为有了徐渭才有了扬州八怪,还有齐黄。当然,傅雷对扬州八怪还是有批评的。他说扬州八怪有反对传统的勇气,而缺乏反对传统的准备。而因为有了扬州八怪,反而令后人觉得反对传统是很容易的事。

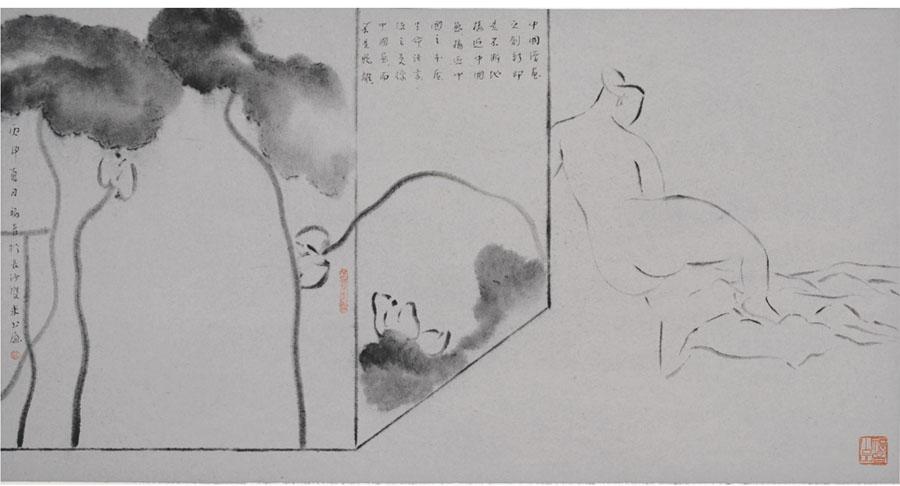

中国画创新的结果应该是更像中国画,而不是离开

谈到中国绘画的创新,创新的结果应该是更像中国画,而不是离开。

王:更像中国画,越改应该越像中国画。

杨:创新应更加接近中国画的原核、生命、语言,而不是离开中国画。比方说我们现在拍《红楼梦》,要忠实原著,那就要按照曹雪芹的想法去拍,而不能按照你的想法,按照你的想法,《红楼梦》就不是真实的《红楼梦》了。

上世纪六十年代,在长沙五一路中苏友好馆,现在的牙科医院,展览过黎雄才、黄笃维、傅抱石三个人的画,大家都喜欢傅抱石,有一种清新之感。不过如今再回过头来看傅抱石的画,就总觉得没有解决问题。我得先表明,在谈到前人的时候,我是怀着崇敬的心情,也有原谅。他们都聪明,也发狠,他们是被当时的客观环境耽误了。近百年来,在相当的一段时间内,一是全盘西化,二是全盘苏化,再是阶级斗争扩大化,致使中国画偏离了自身发展的道路,很难回到中国画本身上来。在崇敬和原谅的心情下,一定要把问题谈出来。“抱石皴”是什么皴?这个提法不准确。历来没有以人名命名皴法。其实,傅先生并没有新皴法。如今再来看他的山水,皴法和笔墨浮在纸上,显得颇单薄且杂乱无章。人物画线描则过于尖细柔弱。也许中国画之审美已不止于停在清新上,亦或者说,昨日的清新到了今日又变得陈旧了。我欣赏石鲁和潘天寿,我喜欢这两位。石鲁他像徐渭。可惜的是,石鲁只活到61岁。如果他61岁不死,病能治好,他活到80岁就不得了了。

香港回归那年,杭州有潘天寿、黄宾虹和林风眠三个人的展览,我看潘天寿的展览,展厅宝笼里头陈列了他写的检讨,文革的检讨。他活了76岁吧?他在文革那些年活得如惊弓之鸟,不可能再把心思放在画上,也耽误了时间,如果他文革过后还能够再活10年,那他也不得了。

潘天寿绘画的才气是很高的,年轻的时候,黄宾虹提醒他不要在荆棘丛中行太速。因为潘天寿他提出来的是“强其骨”,但是他那个强其骨加上他的个性也是很犟,人的长相就像个老鹰,他的线就显得有些霸悍,太露了。如果他再修炼一二十年,活到90岁,他也不得了。中国画和诗词一样,讲究温厚、沉郁,若隐若显、含而不露,反复缠绵,终不许一语道破。李可染也值得商榷,李可染犯了中国山水画的大忌,他画的是逆光山水。而中国画是不画外光的,中国画只画逝者如斯,浩浩光阴移,日长如小年,这是有情感的时空观。中国画一画外光,则所有画中物象必得画影子倒影,那中国画不就彻底乱套了?

王:老先生自己晚年意识到这一点了。

杨:对于当代的所谓中国画我这样来看,真是千奇百怪、五花八门。有人在宣纸上画漫画,有人在宣纸上搞拼贴,搞工艺制作。

王:搞蜡染咯,他好多东西是拓染的。

杨:那是一种最低档、在审美上面是最低档的幼儿园的游戏。有在宣纸上搞素描的、搞观念的、搞油画的。当然,都要允许。因为宣纸是你自己买的,你在家里随便搞,哪个也干涉不了你。但是我要说,请你不要把它叫国画,不要挂羊头卖狗肉,更不能把这种胡来当作中国画的创新。这是不行的,这有欺世盗名之嫌!我打个比方,这个茶杯可以装水,马桶也可以装水,你不能因为马桶也可以装水,就认为它是茶杯的革新,那是不行的。所以,我们现在往往就是因为在笔墨上面做不出新文章来就乱搞,而且把乱搞代替国画的革新,这是很糟糕的事情,这是中国画的假冒伪劣产品。但是,我是相信,三千年来中国绘画,它这条河流,既然流到我们面前,它还要流下去。它一定会出人,一定要出人的,一定会有新的东西出来的。即使这个事情再难,也还是要做。至于后来,吴冠中老先生和张仃老先生,他们所讨论的笔墨等于零或不等于零确实是个很玩笑的东西。就好比六七十岁的人了,还在讨论吃饭是要用筷子还是不要用筷子的问题,就这么简单的事情。当然你讲等于零和不等于零都对,讲不等于零呢是要继承传统,讲等于零呢是要走出新路子来。但是这两位老先生都不是画国画的是吧,张仃好一点,但他画的那种焦墨山水,讲实在话,也不是从线出发,他还是素描出发的。吴冠中就更不懂国画。

我不是画的女人体,我是画的我自己,这个“画自己”是屈原告诉我的

王:对。我们再来讲讲杨老师你的画啊,你的画中比如说这个荷花,你会和一个女人体结合在一起。这基本上成为你一个标志性的图像模式了。那么这个女人体她的这种线条的感觉以及这种人体丰腴的感觉,都也会让人想起马蒂斯的一些女人体的造型。

杨:首先呢,我一直不赞成“我画女人体”这句话。2000年我在中国美术馆办展览的时候,郎绍君他们问起这个问题,我当时就讲了,我说我不是画的女人体,我是画的自己。这个“画自己”是屈原告诉我的,美人香草,是自己的一种精神寄托。

王:美人香草,明白了。

杨:再谈到继承和创新的问题啊,这个东西是不由分说的,不是说人人都能够创新,不是这样的。这是人的性格决定的。林语堂和钱穆都谈了这个问题,他们是从历史和文学的角度来谈,就是讲呢,这人分为两类,有一类人的性格是宜于向后看,有一类人的性格是宜于向前看。向后看的人呢,觉得祖宗留下来的东西很完美,祖宗留下来的财产是要我存下来,保护好。因此并没有要扩大再产生,我能够保护这点财产就要得了。所以这批人,是一批继承者。这批人最好的出路是去大学里教书。譬如说画倪云林,我马上可以画出来,让人学习。这批人是多数的,这种人同样很可贵、很可爱。但是,那种开创者,尤其难能可贵,他是属于那种性格不安分的人,他既不满意理论,也不满意历史,还不满意朋友,更不满意自己。他时刻要问为什么,时刻想还有路可以走没有。这种人,更加可爱。他们是中国绘画的开路先锋。中国绘画的根本的问题还是在“线”。米饭是用来养人的,线是用来养中国画的。其他的鱼啊、肉啊、蔬菜、蛋啊,都是辅助的。你不要这些辅助材料,光吃饭,也可以了,但是因为有这些做辅助呢,饭更有味些。中国绘画呢,它的线、它的用笔就跟米饭一样的,是主要的东西。其他的渲染、色彩、泼墨、积墨都是辅助材料。正像京剧里边那把京胡就是米饭,原来文革也好现在也好,在京剧里边加入钢琴,加入小提琴,都是辅助材料。弄得好增加气氛,弄不好破坏气氛。泼墨、渲染等属于技术性的活,有得一两年即可掌握,而用线,用笔则是一辈子的功夫,靠修炼。现在这个美院,他为什么不强调“线”了?不搞这个教学了?我就不理解,为什么非要强调这素描不可?线是中国画的基础,而素描与中国画无关。

他根本不在乎要画得像,他是要借你的这把钥匙,来开我此时此刻心性的这把锁

王:还有一个观点,杨老师你再阐述一下。你刚才讲到黄宾虹的时候,特别讲到他的这种无皴和反皴。那么我们从你的画里头也可以看得出来,你基本上也是无皴和反皴的。而且为了强化这个无皴和反皴你甚至发明了这个湿墨法,当然实际上湿墨法古人也已有之。但至少,你的湿墨法不是从古人那里来的,你是无师自通。只是后面才找到了相关的资料发现古人也有,并不是哪个古人告诉你有这个东西。那么,我们现在看黄宾虹晚年的绘画,他70岁到四川的时候,才悟到他的画法:他的画后面就看得出来基本上就是勾勒、勾勒,把轮廓搞出来以后,然后就在轮廓之间就用点染法,就是不断地打各种深深浅浅的点子,然后把这一幅画给撑起来,也就是说他没有了我们过去所谓的斧劈皴、披麻皴、什么鬼脸皴这些东西,对他来说都没有了。那我们再看齐白石,齐白石的这种山水画是他到了桂林以后才悟到的画山之法。然后他一辈子画的都是桂林山,他没画过别的地方的山。他所谓的桂林山也是无皴和反皴的,他基本是就是大笔、横笔一扫,两根线条把这个暗桥一勾,一幅画就完成了,跟传统山水画的以皴为主是不一样的。你看齐黄这二十世纪的两位大师,其实都有这样一种倾向。但是有意思的是,这两位大师的无皴和反皴的画法却后继无人,没人跟着学。包括现在齐白石弟子这么多,学他山水的几乎没有。还有黄宾虹,当时很多人学他,但是很多人也都没明白这个道理。黄宾虹作画就是勾勒点染,无皴的。这个基本的道理他们都没理解。而大量的画山水画的人包括在各个院校执掌山水画教学的人,都还是在讲各种各样的皴法。那你怎么理解,从你的画中间可以看得出来,齐白石山水的无皴和反皴的东西,在你现在的山水画中间非常明显,别人不敢学的东西,你为什么就觉得是很精髓的东西?为什么无皴和反皴对于现在中国画,对于你来讲这么重要?为什么你一定坚持这一点?

杨:恐怕还是技和道的问题。因为整个近百年来,包括学西方也好,都是学的技。就是讲,是表面的。当然这个表面的东西容易拿过来,也容易出效果。但是它经不得久,而且没有太多搞头。所以我觉得,还是要从骨子里头去认识。我画过很多黄宾虹的,包括你刚才讲的马蒂斯的我也画过。在广州的时候我把马蒂斯的画册就摆在旁边,我这里要画人物,我硬要把马蒂斯的这根线放进去,结果不行。马蒂斯的线不是不好,而是好得不得了。但是他的线是结构线,不是书写线,也不是中国的线,你把他的东西放进来,那就跟画人物速写一样,它就没有一种书写的味道。也就是说外国人画线和中国人画线的审美是两回事情。当然他的线确实好看。我是这样看的:黄宾虹的画整体上来看是传统的,局部是现代的。我在杭州看他的展览的时候,我喜欢里边的五六幅画,我感觉那五六幅画都是黄宾虹画过后丢到纸篓里不要了的。为什么呢?他那几幅画全部没有整体的形态,他只有一顿笔墨放在上头,等于是把一个局部放大成一幅画,但是又特别的好。这样的画谭国斌有一张类似的,不晓得你记得不,我题了款在上面,我认为那张是最好的。这种画你近看一团糟,实际上好的油画也是这样的,画得好的油画你近看就是一团糟。但是你只要隔些距离看,什么东西都出来了。我觉得画得好的画都是这样子的。所以对于黄宾虹的画,我在广州还是下了些功夫的,我基本上不去看他的整体,甚至于我经常把黄宾虹画册里的画采取折的办法,整体遮盖起来看。我还剪了很多纸的方块作为镜框去套他的作品,然后放大看。黄宾虹画的创造性,恰好就在他的局部上。我们经常讲中国画的创造性,其实并没有讲透。我的理解是这样:第一,画家对客观对象的综合、分析、提炼、取舍的能力。第二,把综合分析提炼后拿到的素材转化为笔墨的能力。

王:就是两种转化能力。

杨:两种转化能力,衡量你的创造力的高低。像齐白石和黄宾虹,他们同时具备这种能力。黄宾虹在画山水局部的时候,画那一点树和石头的时候,他根本就没画它的形。

王:五十年代初的时候,黄宾虹从北京回到杭州当中国画院的教授。然后老先生有时候就站在栖霞岭对着对面的山画写生。方增先早上起来跑步,看到老先生在写生,就站背后看他画。一会看他的画,一会看对面的山,看着看着就走掉了。画的什么啊?没画一点像的东西,不晓得他在画什么。

杨:因为他根本就不在乎要画得像,他是要借你的这把钥匙,来开我此时此刻心性的这把锁,他在做这个。这是许多人不懂的,没有办法的,所以你看黄宾虹的转化能力有多强。王国维讲得很清楚,艺术家要有轻视外物的能力,轻视外物就能够以奴仆命风月,把风月这种客观对象当作自己的奴仆一样来驱使,召之即来,挥之即去。又要有重视外物的能力,这样才能跟花草共忧乐。我觉得谈得非常透。黄宾虹他们写生的时候,他根本就没去做对象的奴隶,他就是自己的主人。

宋词里头反复讲孤独,孤独是一种美

王:你去广州也二十几年了,假如没去,还在湖南,你的发展方向、路径会有些不一样吗?

杨:去广州很有味。后来中央台探索与发现栏目采访我,节目标题是“远方的寻找”。杨福音画画,假设他是成功的,那这个果子他在湖南摘不到,要绕一个大弯,去广州才摘得到。

王:在广州的环境,包括听不懂广州白话,反而造成你在那个地方的相对封闭和孤独,这种相对封闭和孤独在这个市场经济之下,事实上保护了你……

杨:而且最有味的是让我写起了散文,我在广州真的是很怕成为哑巴,我至今听不懂广州白话,我就开始写散文,所谓的内心独白,就是这样开始的。但是广州,人并不差,广州人最好的一点就是不管别人的闲事。长沙其实也有毛病,出碍角刺。在广州就有大量的时间属于你。我和别人聊天讲,我是富翁,时间的富翁。我在广州每天画画,我可以大量地浪费时间,一张宣纸,我刷过颜色后,放在桌上。去逗黑狗,还有黄猫。我睡在园子里砖地上,把猫狗抱过来,玩个半天,再去画。然后,花啊叶啊,修枝剪叶,不然时间不得完。我有的是时间,我得慢慢地打发。

王:在你这些画里头,这种自由中间,越来越看到还是一种寂寞,但是你把这种寂寞升华了,升华为你的绘画中间的一种品格。

杨:寂寞是一种美,你看宋词里头反复讲孤独,孤独是一种美,没有几个人能真正享受孤独,虽则是不情愿的。

王:讲寂静,寂静是一种最高的美。

杨:中国绘画讲的就是静美。当然我并不是很自觉地很愉快地去迎接它,我是被迫。但是回过头看,我又感激它。

王:所以这种东西啊,真的是天造就。

杨:广州文化比较接近香港,流行音乐港台走在大陆前头。只有中国绘画大陆在东方一直遥遥领先,是港台包括东南亚及日本所不可企及的。当然台湾有个丁雄泉,香港有个方召麐。其实这个画画呢,讲来讲去首先就是每天你有多少时间靠在这个画桌边头打发,这是最重要的一点,不管你多有天分。还有,这个画画不是说我想画一张好画就画得出的。三分才气,七分运气。非要在这个上头消磨不可,当然消磨以后,天老爷会可怜你,赐你一点东西。还是要不问收获,但问耕耘,即没有功利心。你画了十张画,可能里头挑得出张好的,但当你画了二十张,也许头十张都要不得了。还是要像农民出早工一样,春耕夏耘,日积月累。我一直单打鼓独划船,几乎很少参加美术界的活动,也从不参加笔会什么的。我没有圈子,也没有拉帮结伙,从不牵扯美术界的风风雨雨。我仅仅是一个画画的人。我喜欢李泽厚讲的一句话:成为人就是成为个体。我只是按中国绘画史的标准看人评画。所论仅止于艺,不关乎人。这是我要说明的。