李小镜:作品中要有一种关怀

李小镜1945年生于重庆,自幼随家人移居台湾。大学在台湾“中国文化学院”主修西画,毕业后赴美进修获艺术硕士学位并定居纽约。李小镜在纽约以美术指导起家,1970年代末转任摄影师,曾从事时装及人文摄影多年,1980年代起他将摄影转移用在艺术创作的领域;1990年代兴起的电脑科技使他得以将绘画、摄影与创作等经验整合为一种独特的媒材。

2012年,李小镜的作品《源》受邀参加了第13届德国卡塞尔文献展(Documenta),这个国际性的重要艺术展收藏了他的作品。

从台湾到美国念研究生开始,李小镜就一直在美国工作、生活,他的创作一直在当今世界的艺术文化中心纽约进行。一开始,他便敏锐地感知了时代的转变,当他1992年买下苹果电脑Quadra950之前,便早已准备好要迎接一个可以塑造影像的时代。作为最早一批运用数码技术来进行影像创作的艺术家,数码作为一个标志性的特色贯穿了他的创作。

将自我突破看作艺术家最重要品质的李小镜,总是能驾驭时代发展的前端技术,用全新的形式,来对创作内容进行恰如其分的表达。2016年上半年,台中的“国立台湾美术馆”和台北市立美术馆,相继给他举办了大规模的个展。两个展览均展出了他的全新作品,让我们看到他在步入70岁后,再一次进行的自我超越。为了这次展览,他和其纽约及台湾的团队一起,研究并处理了很多技术上的问题:现代虚拟仿真术、3D打印、动画投影、局部投影、雕塑等,再结合平面影像,将一场多媒体、复合媒材的展览进行了完美的呈现。

在纽约,李小镜靠着其美术根基,进入了商业摄影领域。1970年代末转为摄影师,他在美国做商业摄影的70年代中期,正值美国的传播界、广告界的插图绘画逐渐被摄影取代的年代。“我有段时间给汽车拍广告,也会用到很极致的方法,如果需要高角度,那就会用到直升机。”

拍每一张照片,李小镜都从绘画、设计的角度来进行构造,以创造全新的摄影表现,“对摄影,我一直用一种艺术的角度来处理,所以,我的照片跟在纽约时装摄影界的前辈们不一样,我就是靠这些在纽约站住了脚。”

从事时装及人文纪实摄影多年后,从1980年代起,李小镜将摄影用于自己的艺术创作,他搬到了纽约的苏荷区(soho)。那时的苏荷区作为全世界的艺术中心,一时兴盛无两,欧洲的画廊无论大小都争相在那里设点。那时他在苏荷区开设了自己的工作室,他亲眼目睹了当代艺术在苏荷区繁荣的过程,也见证了艺术创作如潮流般一波一波在苏荷区滚动。

当1990年代电脑科技兴起时,李小镜成了第一批将其运用到摄影创作的艺术家。他将绘画、摄影与创作等进行整合,创造了独特的视觉形象。结合电脑技术进行的第一个影像系列《十二生肖》(Manimals),就让他在当时的纽约一举成名。

《十二生肖》在画廊的展览还没结束,就被美国的主流摄影杂志报道了,最重要的是《美国摄影》(American Photo)杂志以“未来的摄影”专题进行了报道。随后,全世界的很多主流摄影杂志,都陆续以封面或专题进行了报道。那时,从世界各地打来的电话不断,展览、采访、约稿不断。

1993年完成的《十二生肖》,直到十几年后,仍持续产生影响,电影《阿凡达》剧组,也曾专门找过李小镜帮忙设计造型。

受中国传统民间文化影响的李小镜,在《十二生肖》之后,做了《审判》(Judgment)系列。该系列深受文学作品《西游记》的影响,里面出现了阎罗王、牛头马面、金钱豹、狐狸精、鲤鱼精、白蛇精等。

之后,李小镜又创作了《一百零八众生相》(108 Windows)系列,这个系列曾在2003年在威尼斯双年展展出。“我之前去过杭州,对新年寒山寺敲钟108下,意在普度108种芸芸众生很感兴趣。我想,在中国文化里相信这些东西,这很有趣,就按照六道轮回等做了108个肖像。”

1997年,《纽约时报》在一期“科技对生活带来的冲击”的专题报道中,邀请了五位以科技作媒介进行创作的艺术家进行创作,李小镜受邀参加,他为那一期的《纽约时报》创作了《自画像》(Selfportrait)系列。

“我的创作缘由是,科技可以改善我们的生活,也可以改善我们的面貌。有了灯光以后,我们不用在夜晚寻找食物,所以眼睛会越来越小。也因为对科技、资讯的处理越来越多,我们的前额会因此越来越大。又因为种族间的通婚等,不同人种间的特殊面貌差异,也会越来越少。”

但是,当外界给创作了《十二生肖》的李小镜贴上“一个以东方的传奇作为创作的艺术家”时,他会不服气地转个身,随后向外界抛出一些截然不同的作品《源》,让你在五分钟的时间内,看到一条鱼在变成两栖动物之后,演化成猿再进化成人的精彩视频。

为了摆脱东方艺术家的标签,李小镜开始从达尔文的进化论着手,并将其理念往前推进一部,假设人是由鱼变来的。“我从小在东方社会长大,文化中充满了人和动物轮回的观念,后来到了国外,我比较相信进化论。”

《源》是关于人类进化史的动画视觉影像,通过这个“从鱼进化到猿,再从猿进化到人”的作品,李小镜完成了个人主题、风格的一次大转型。

《源》系列既对人类的起源作了深刻的探讨,也让李小镜的创作摆脱了东方传统文化的标签,他的创作也再一次进入下一个阶段。“当时,我觉得应该做一个跟当下相关的东西,这便是《夜生活》(Nightlife)系列。我觉得,摄影不再只是捕捉一瞬间的工具而已,摄影应该有责任跟任何艺术媒材一样,作为主要艺术创作的工具。”

《夜生活》的场景,反映了自《源》系列中延续而来的人的兽性,而这兽性,是当代的都市人群,在几杯酒下肚后,在某个情境下,才显露出来的。

探索了当代都市生活后的李小镜,接下来就“人类的未来”进行了创作。

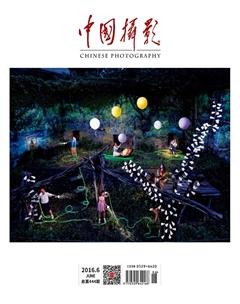

“我觉得探讨未来,是艺术家的责任”,因此,《丰收》(Harvest)系列应运而生。在李小镜看来,一个艺术家最重要的,就是在纯粹的创作中,不断突破自己。“我做的是中国古典的文化、民俗、信仰,这三步走完了。然后,我开始讲西方科学论证,探讨我们的过去,当下。夜生活就是当下,都市的丛林里发生的事情,人在某一时一点上,兽性会在酒吧里露出来。接着,我再走到《丰收》系列,这是一个未来的概念。后来,我发现我的作品里缺少皆大欢喜的东西,所以,我又做了《梦》《马戏团》系列”。看似风格迥异的作品,实则体现了李小镜个人的“演化”。

李小镜强调:“过去,我也曾很深入地追求过技术,但是到了一个地步,我们应该放下技术的层面,一张好的作品,是要让你有感觉的,你要把那个感觉捕捉到。但是,最重要的其实也不是感觉,是要在作品中有一个讯息,这个讯息中有一个关怀,关怀到我们的生活,关怀到我们生长的世界、探讨我们的过去、未来。”

(文/傅尔得)