陈伯义:面对摄影时才会看到社会本质

1972年生于台湾嘉义的陈伯义,目前就读于“国立成功大学”水利及海洋工程研究所博士班。专长为摄影及海洋工程。《红毛港》系列是以摄影为主,结合文件、遗迹物件的展示,来发展出关于高雄红毛港拆迁和聚落史的叙事空间。其作品被“国立台湾美术馆”、高雄市立美术馆、日本清里摄影美术馆及私人单位收藏。

您在拍《红毛港》之前其实拍了很多其他内容?

是的,我拍过关于“鬼神”的内容,从2000年拍到2004年,创作上我从抓拍转到刻意设置的摆拍。我也拍过台湾的眷村,这个项目拍了很多年,现在还在进行中。

所以,您是在多年的拍摄中建立了对影像的认知?

是的,拍“鬼神”的过程中,我知道了怎么拍照片,该怎么思考自己拍的东西,该怎么面对拍摄现场。

您之前的拍摄,更像是记录式的人类学式调查,但2015年您获得了在台湾有分量的“台新艺术奖”的年度入选,这个奖项的对象是在台湾有突出表现的当代艺术家,您的影像表现是在什么契机下转向了当代的表现?

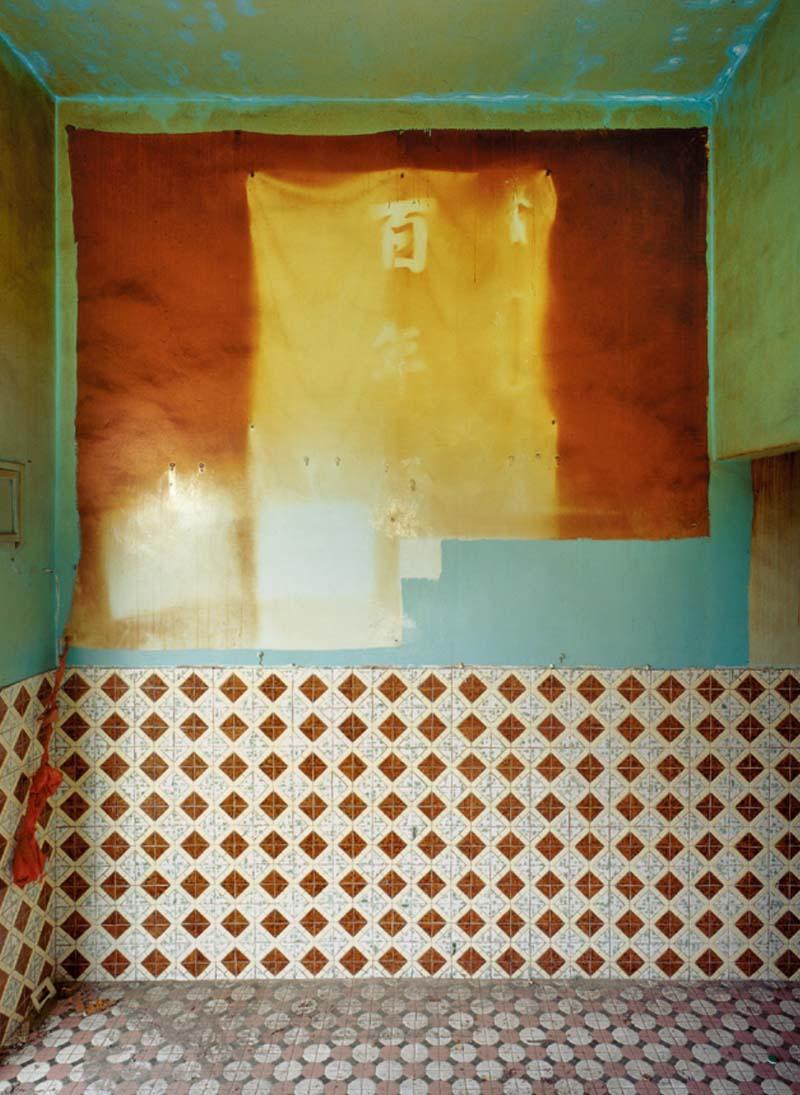

其实,我的拍照本身并不是站在摄影观念下的计划,直到有一天,我的摄影指导老师黄建亮在看我的照片时,说我拍到一个很摄影的东西:痕迹。为什么痕迹的影像很摄影?因为悬疑性。摄影在本质上有个很重要的东西,我们往往要拍可见的东西来说明可见。可是,摄影有种很奇特的魔幻力,就是罗兰·巴特在《明室》里提到的:此存在,此既是。我们看到老照片时会想象死掉的人还活着时的样子,透过照片,那些消失掉的东西,会在我们的记忆中唤醒曾经的那张脸孔。这个逻辑非常的摄影,有本书《观看的本质》中谈及耶稣的裹尸布,就是来描述这种观看经验,这很像摄影在呈现影像过程中的感觉,靠时间在显影,影像慢慢地显现。很多痕迹看起来是抽象的符号,但它也是证据,指向之前发生在这里的事情。

看起来要经过一段很长的训练,才有一个关键点的顿悟,才能进入影像的表层之内,思考其内在逻辑,这时候,你开始了拍摄《红毛港》的计划?

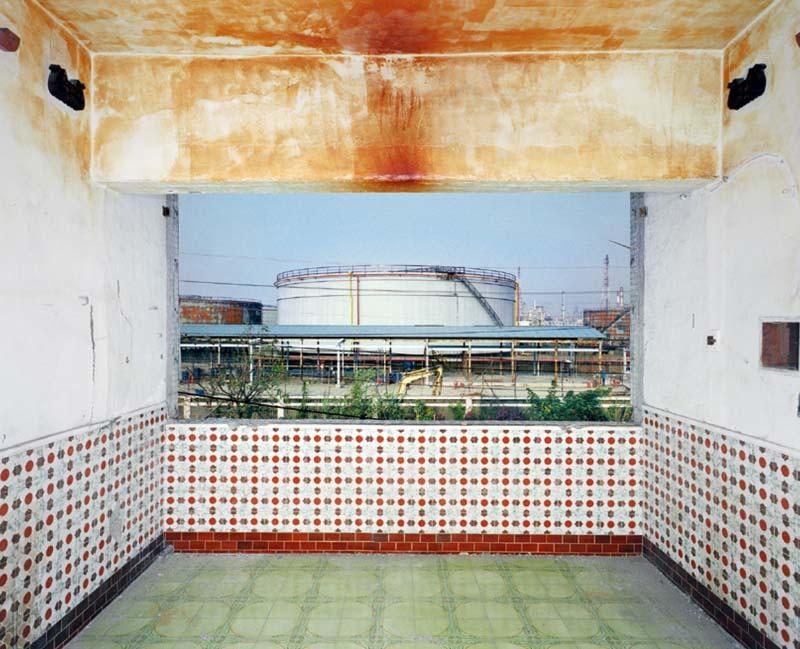

从物思考到痕迹,再回过头来思考物的时候,你才真正进入到创作的核心。在2006年底开始拍摄“红毛港”的时候,我已经有过那些经验,我知道在这个项目中要处理三个脉络:一是遗留物,二是屋子里的物件被移走之后的痕迹,三是当墙壁被挖开后,我可以去处理窗景。

在高雄红毛港的拆迁计划中,要拆走的居民有1万多人,您的作品是在谈一个拆除的巨大工程。但是,拍红毛港的时候,您也正在念博士,也同时在跟导师在做台北港扩建的项目,这两个项目,一个是面对拆迁的摧毁,一个是为建设做计划,身处其中,对您的影像计划有什么影响?

我本身是被训练出来的海洋工程方面的所谓专家,2006年我在拍红毛港的时候,正跟我的博士生导师在执行台北港扩建计划的计算。我白天在思考“政府”在港口开发时,所要面对的传统历史、文化抉择,晚上在思考红毛港的拆迁。因为我的专业,我看得懂里面的矛盾,所以我发现为政者几乎都是在捡便宜的东西在做,而不是考虑复杂的、困难的,50年之后要面对的事情。因为我是支持保留历史文化的,所以我会思考:商港有没有办法在不拆旧的渔村的同时,达到原本的目标?其实,我发现是可以的,只是“政府”不想做。

在这个过程中,摄影最重要的意义和价值是什么?

影像最重要的本质包含见证事实、唤起记忆,因为基本上它还是写实工具,所以,它跟社会的连接是最密切的。当然,摄影也允许非常个人式的浪漫想象,它是一个综合体。我很难找到一个媒材,可以有这么丰富的表现方式。摄影最重要的,还是在影像内容上做思考。

红毛港的拍摄难点在哪儿?

不只是观察,我还要处理光线,我不想把光线处理得很“剧场”,我要再现场景最普通的生活感,这不是随便打打光就可以达到的。

您拍的室内的正面照,像是在给屋子拍摄肖像一样。

是的,因为刚好那个面向适合讲故事。为什么要拍屋子的肖像,它有牵涉到我后面的一个动作,我拍的屋子确切住了哪户人家,我都有做记录,因为,他们搬走之后,邮差会持续送信,那些广告信让我知道这家是谁,我都记录下来,就能做后面的影像计划。拍完了屋子的物之后,我把他们家门牌拍下来,把他们家重要的物件留下来。做展览的时候,观众可以看到照片里的实物,就跑到他们的面前,那有一种延伸的阅读感。

遗留物件是您拍摄的一个重要环节,您以什么样的标准在挑选物件?

我挑选的都是有纪念意义的,例如时代的见证意义,公车票、学生证、电影票根、情书,或者是试卷。有些考卷特别有趣,作文题目都很有时代感,那个年代的题目都很八股,比如“论强国”,作文题的第一句话通常是,“先总统蒋公曾经说过什么什么”,现在看来,那些都是完全不可思议的。

这样听来,您的影像计划有着现代考古的意涵。

对,其实就是以一种考古的角色去思考。类似于对当下生活的考古,又有一点像日本在关东大地震之后流行的“考现学”,“考现学”在日本很流行,他们每隔一段时间就会做近五年的生活上的考现。

您的拍摄其实是按照整个迁村的过程来进行相应的反映,从人搬走,到物撤走,再到拆迁房屋。

屋子虽然被搬迁一空,但空壳并不是一无所有,里面到处布满了曾经生活过的痕迹,我再从空壳里做叙述。遗留物被拿走之后留下的是一种不可见的生活,透过痕迹,可以来讲述这个不可见在时间上的堆叠。

您拍了屋内空间加上屋外景色一体的系列,这种室内外交互的兴奋点在哪里?

就在于你分不清它到底是屋子的一部分,还是物外的一个景,其实,窗外大多是一堆工业区。

其实从2006年至2008年红毛港全部拆完,这个计划就已经结束了,可是您第一次发表这个系列时,却是在2014年,为什么中间放置了这么长的时间?

我拍完的当下只有影像,当时觉得如果只是展出影像就太单调了,但我还是不懂得怎么去操作物件。是后来我跟一群日本和韩国做当代的艺术家一起玩儿,才从他们的创作当中了解到怎么做装置,所以,中间搁置了将近六年的时间。

所以,呈现跟拍摄是同等重要吗?

对,是同等重要,这才是完整的叙述。拍完后,我每年都在想怎么呈现,可都觉得不够好。我觉得一个展览要做得好,需要从内容去思考每个东西之间要怎么搭配和合作,而不是为了让展场很花哨,很奇观。

红毛港项目还有延展出去的计划吗?

我有一些新的创作,叫《街友完全求生手册》,去找在高雄的街友(流浪汉),他们大多是从红毛港拆迁出去的居民,拿到拆迁费之后无法适应外面的生活,就沦落街头。我要跟着他们,看他们怎么运用高雄市的资源活下去,这个计划要做成一本求生手册,告诉高雄市民,你不工作的话可以怎么活下去。

听起来,这是一个十足的反讽计划?

是的。这个计划中,将会有我参与其中的观察流浪者如何求生的影片。影片一方面是谋生技能,另一方面流浪者告诉我他们曾经在红毛港的生活。

这个方法就更行为和当代了,影像只是一个呈现方式。

是的,可是只有在面对摄影的时候,我才会去看社会的本质。

(采访/傅尔得)