姑苏风范的当代延展*

——浅析“白牡丹”的昆曲教育模式

胡 斌

(浙江师范大学文化创意与传播学院 浙江金华 321004)

姑苏风范的当代延展*

——浅析“白牡丹”的昆曲教育模式

胡 斌①

(浙江师范大学文化创意与传播学院 浙江金华 321004)

青春版昆曲《牡丹亭》有别于近现代昆曲教育史上戏曲学校和剧团学馆的人才培养模式,它坚持以戏育人,借助一部剧目的制作和排演来为学校毕业后的青年演员搭建“持续性”的培养渠道和平台。此剧用昆曲的美学传统和现代的制作理念为演员的培养提供了优质的保障。在青春化和现代化的舞台演绎中秉承昆曲“正统、正宗、正派”的表演风格。通过长时间、高强度的舞台演出和巡演实践来锤炼和锻造青年演员的基本功底和舞台经验。在近现代昆曲教育上开辟了一条行之有效的育人之路,对昆曲艺术的传承和昆曲人才的培养提供了新的范式。

昆曲 青春版 教育模式

作为世界性的非物质文化遗产,昆曲艺术的保护和传承有赖于优秀昆曲人才的涌现,取决于昆曲教育事业的兴衰成败。近现代昆曲教育史上,昆曲的教育模式大致分为两类:一类是戏曲学校的人才培养模式,广义上包括苏州昆剧传习所和各地戏曲学校的各类昆曲班;另一类是剧团采用“以团带班”的形式招收和培养学员,即各个昆曲院团学馆式的人才培养模式。这两类模式虽然形式上有很多差异,但其最终目的是一致的,都是为了向昆曲表演院团输送表演人才。从学校和学馆毕业的演员进入剧团之后,他们作为昆曲演员的受教育过程并没有结束,还要进行“持续性”教育:一方面在剧团的演出实践中提高自己;一方面继续跟从教师学习新的剧目。但是,这中间有一个身份的转变,他们的主要身份是演员而非学生。因此,演出任务是首要的,而学习计划只能退而求其次,由于这个原因青年演员也很难完成有计划、有系统的“持续性”教育。毋庸置疑,这成为昆曲教育中极其普遍的一个难题,如果不能很好地解决,必然会严重阻碍昆曲表演人才的成长。

这里,本文将以青春版《牡丹亭》为例,详细分析另外一种行之有效的新型教育模式——以戏育人,借此为昆曲院团的“持续性”教育工作提供一定的参考经验。

一、“青春版”制作理念中的教育内涵

青春版《牡丹亭》的制作班底,实际上就是上文进行“以团带班”模式个案分析的江苏省苏昆剧团。2001年11月,该团正式扩大规模并更名为江苏省苏州昆剧院。2003年,华人著名作家白先勇,带着他多年来“编演一出呈现全貌精神的《牡丹亭》”的梦想,来到苏州昆剧院,以该团的演职人员为基本班底,开始着手主持制作青春版昆剧《牡丹亭》。

那么,何以要采用“青春版”的构想?白先勇有着一番独到的理解:

第一,《牡丹亭》名剧本身就是歌颂青春歌颂爱情的;第二,必须起用青春俊美的青年演员来演出,这不仅与培养昆曲的接班人有关,而且与解决兴灭救绝的传承危机也密切关联;第三,从观众学的角度着眼,希望借青春版的号召力吸引并培植大量的青年观众,向校园进军,走向大学,再争取走向世界;第四,归根结底是为了激活昆曲事业的昆曲市场,为了振衰起疲,企盼古老的昆曲剧种能恢复青春活力,希望昆曲的生命永葆青春!①吴新雷:《青春版〈牡丹亭〉的独特创意和杰出成就》,白先勇主编:《圆梦:白先勇与青春版〈牡丹亭〉》,花城出版社2006年版,第165页。

当时,昆曲的演员在老化,昆曲的观众也在老化,昆曲艺术渐渐远离了现代观众的审美视野。因此,对于昆曲事业来说,既要培养青年演员,也要培养青年观众,而这两方面又是相辅相成的。如果没有足够的观众,演员就没有足够多的机会登台演出,其表演不经过舞台上的不断锤炼,也就不可能有所进步。《牡丹亭》是一部历演不衰的昆曲传世经典,的确是剧目上的首选。白先勇提出“青春版”昆剧的理念,意在借制作《牡丹亭》这出经典大戏,选拔和培养一批青年演员,以青春焕发、形貌俊美的年轻演员来吸引和培养年轻观众,激发起他们对青春和美丽的向往和热情,最终将完成古典美学与现代剧场的接轨。也因为该剧的制作排演缘起白先勇先生,后来的业内人士和观众戏迷也将青春版《牡丹亭》美称为“白牡丹”。

昆曲艺术具有鲜明的江南文化特色,青春、俊秀、优雅的生旦表演与其艺术特色紧密相关。明清之际,很多文人雅士都曾倾情于那些年轻貌美的昆曲艺人的表演,纷纷文以赞之,不吝笔墨。张岱为了保持家班演员的青春化,甚至不惜花费重金,数易班中主角。《陶庵梦忆》如此记述:“余历年半百,小傒自小而老、老而复小、小而复老者,凡五易之。”②[明]张岱:《陶庵梦忆》卷四《张氏声伎》,黄山书社2016年版,第106页。作为该剧的艺术顾问,张继青也曾经对“青春版”的创意做过这样的评价:

我们过去的尝试,都没有这次白先勇先生排青春版《牡丹亭》考虑得那么全面、深入、细致。通过排一个戏来训练一批演员,通过一个戏的演出来吸引一批观众。由这样具体、踏实的第一步出发,把昆剧的经典作品一个个排出来,并加工提高,演出到位,最后完成整个传承工作——培养出一代演员和观众。除了有一个全局思维。对工作的几个主要方面,也想得比我们深细。①古兆申:《转益多师说传承——访张继青谈学艺经历》,白先勇编:《牡丹还魂》,文汇出版社2004年版,第109页。

由此可见,“青春版”的制作理念与培养青年昆曲表演人才的意图是直接关联、密不可分的。可以说,白先勇借“青春版”来培养青年演员,以戏育人,给剧团青年演员的“持续性”教育开辟了新的教育模式。

张继青所说的“几个主要方面”,就是指该剧在编、导、演多方面加入的创意:在剧本修改上,剧组没有聘请专业的戏曲编剧,而是邀请台湾知名研究员华玮等人共同组成编剧小组,将五十五折的原著精减为二十九折,分上、中、下三本,三天连台演完,自第一出《标目》到最后一出《圆驾》,总体上保持了剧情的完整性。另外,以往《牡丹亭》的诸多演出版本,皆以杜丽娘的旦角戏为主,而“青春版”还原汤显祖原著精神,增加柳梦梅戏份,生旦并重。例如,突出了柳梦梅的《拾画》和《叫画》两折巾生代表作,合并成三十分钟的独角戏,与上本杜丽娘的经典折子《惊梦》和《寻梦》平分秋色,两相呼应。如何完成“案头”到“场上”的转变过程?白先勇邀请了有“巾生魁首”美誉的汪世瑜担任总导演。此举可谓用意深远,一个演了五十年《牡丹亭》的“柳梦梅”,不但熟悉昆曲表演的各个层面,而且能够准确地把握昆曲的美学精神,有助于将昆曲的程式手段和写意性舞台调度有机糅合;其他方面,剧组集合了台湾一流的创意设计家共同投入创作,如王童(美术总监、服装设计)、林克华(舞台、灯光设计)、吴素君(舞蹈指导)、董阳孜(书法艺术)等等。怎样使文学剧本美奂绝伦的情致呈现到舞台上?引用白先勇的话,力求达到这样的创作目标:“我们一方面尽量保持昆曲抽象写意、以简驭繁的美学传统,但我们也适当利用现代剧场的种种概念,来衬托这项古典剧种,使其既适应现代观众的视觉要求,同时亦遵从昆曲的古典精神。”①白先勇:《〈牡丹亭〉上三生路——制作“青春版”的来龙去脉》,广西师范大学出版社2004年版,第99页。

这样的制作理念与制作班底,为青春版《牡丹亭》的成功演出奠定了基础,从昆曲教育角度看,也为演员实现“持续性”教育提供了优质的保障。与幕后筹备与创作同步的是,演员的系统化和个性化培训也在全面展开。

二、集训与“拜师”

青春版《牡丹亭》采用的人才培养模式,与戏校模式和学馆模式“先教后学”的教学方式有本质的区别,其教育对象不再是对昆曲艺术一无所知的孩童,而是对昆曲表演积累了一定基础的青年演员,这便属于“先学后教”和“温故知新”的教学方式。2003年初,白先勇与台湾著名文化人樊曼侬一行来到苏州昆剧院,商议制作青春版《牡丹亭》的同时,观看了一批青年演员表演的传统折子戏,从中选取了院里七位青年生、旦演员作为杜丽娘和柳梦梅的候选人。这些演员出身于戏校,同时有了几年舞台经验,应该说有一定的基础。但是,白先勇认为仅仅依靠这点基础是无法担当大任的,因此剧组为他们组织了三个月的集训。

在整整三个月的集训过程中,按规定,每周休息一天,每天训练从早晨七点开始到下午五点结束,由汪世瑜和张继青等六位教师主持集训课程:

(1)7:00开始,为身体素质训练,内容包括开肩、下腰、拉腿等,并且聘请了舞蹈老师运用训练芭蕾演员的方法训练他们;

(2)9:00开始,为形体训练,内容为身段、水袖、指法、台步、圆场等;

(3)下午先上唱念课,对演员的字声、音准、音色、情感等提出高要求;

(4)唱念课结束之后,为剧目课,由汪世瑜教授《幽媾》和《偷诗》,由张继青教授《写真》和《离魂》。

基本的课程设置就是这样,但是根据实际教学进度,有时候晚上还会增加课时。经过整整九十多天的“魔鬼训练”,七位青年演员在体质、身形、唱念等诸多方面都有了明显的提高。特别是形体训练,起到了突出的成效:一方面使得演员的身姿挺拔起来;另一方面,腰身挺拔之后,有利于演员科学运用气息、熟练掌握吸气、呼气、存气和“偷气”,使得舞台上唱、念、做、打具备了更加稳固的“底气”。集训结束时,剧组举行了评审会。沈丰英和俞玖林因为在《幽媾》中默契、出色的表现,得到了专家们一致的认可,最后确定二人为男女主角,出演青春版《牡丹亭》。

俞玖林和沈丰英都是苏州本地人,1994年一起进入苏州评弹学校昆剧班学艺,1998年7月毕业,1998年8月进入苏州昆剧院工作,之后又共同毕业于南京艺术学院表演专业。在排演“青春版”之前,俞玖林曾跟随江苏省昆剧院的石小梅学习,沈丰英跟随柳继雁和王芳学习,都已有近十年昆曲表演的基础。虽然,当时二人的基本功都有欠扎实,但是教师们一致认为他们先天条件优异,形象和气质俱佳,并且经过三个月的集训,二人各方面的进步都得到了一致肯定。白先勇曾评价“俞玖林的扮相有古代书生的俊逸之气,最难得的是他天生一副巾生嗓子,音质清纯,高音拔起来嘹亮悦耳。沈丰英沉稳内敛,除身段婀娜多姿外,又有一股眼角含情的内媚之态。在台上,俞玖林‘痴’中带‘耿’,沈丰英柔中带刚,正是柳梦梅与杜丽娘的特征。”①白先勇编著:《牡丹还魂》,文汇出版社2004年版,第259页。

主角确定之后,剧组开始正式进入排演。由于两位青年演员资历尚浅,在昆曲表演的各个层面上比较薄弱,因此,白先勇借“青春版”一剧的排演契机,促成了二位青年演员向前辈艺术家“拜师”学艺。在众人的公开见证下,剧组按照古制安排了简单而隆重的拜师仪式,沈丰英拜张继青为师,俞玖林拜汪世瑜为师,展开了新一轮围绕着《牡丹亭》全剧排演而进行的全面、深入、细致的教学。

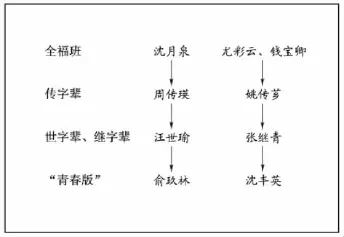

白先勇选择汪世瑜、张继青两位艺术家作为表演范本,可谓最佳之选。汪世瑜素有“巾生魁首”的美誉,又是全剧的总导演,而半个世纪来最优秀的昆曲旦角演员,首推张继青。在创作过程中,白先勇明确提出要排演“正统、正宗、正派”的昆曲,在保留昆曲精神的前提下做“青春化、现代化”的演绎。那么,何以保持昆曲的精神?师承是关键。本文为此画了一张师承图,具体如下:

图1 昆曲师承图

图1中所列的就是“青春版”两位主演在《牡丹亭》一剧中的师承溯源:沈月泉、尤彩云和钱宝卿都曾为姑苏全福班当家名角,乃南昆正宗传人。其中,沈月泉有“小生全才”之誉,与尤彩云同为昆剧传习所教师。钱宝卿的五旦戏为昆班之冠,其《寻梦》独得真传;周传瑛的巾生戏得沈月泉真传,姚传芗先师从尤彩云学艺,后得钱宝卿单传《寻梦》一折;新中国成立后,汪世瑜为周传瑛最出色的弟子,深得乃师真味,张继青的“杜丽娘”一角得姚传芗传授,二人皆因《牡丹亭》一剧,而蜚声昆坛。由此可见,从全福班到“青春版”,代代师徒间“口传心授”,其表演“内核”一脉相承,皆保持了昆曲艺术的精髓。所以,俞玖林和沈丰英,跟从汪世瑜和张继青学演《牡丹亭》,的确不失“正统、正宗、正派”,可谓是昆曲表演的传统正宗风格——姑苏风范在当代的延展。

拜师之后,师生间的亲密感、一体感和责任感,使得教学取得了可喜的成效。该剧的唱念指导、苏州大学的周秦教授曾撰文介绍张继青的教学经过:

张老师从未正式收过学生,她甚至反对戏曲界通行的拜师习俗,认为这样做有可能“会造成门户之见”,束缚学生手脚,不利于他们发展。……而一旦上马,张老师就不顾疾病在身,立即全身心投入工作。她既严厉,又体贴。唱念、身段都是一遍遍地讲解示范,让沈丰英跟唱跟坐,关键地方反复教学,有时竟多达50遍以上。教学《离魂》时,张老师忍着膝盖骨刺的剧痛,亲自跪下示范,令学生感动泪下。①周秦:《姑苏风范的现代延展——记苏昆优秀青年演员沈丰英》,《中国戏剧》2006年第12期。

教师的尽心加上学生的专心,经过一段时间的“抠戏”教学,两个青年演员在表演上有了惊人的进步。他们对于角色的塑造,已经不仅停留在外在的形似模仿,而开始走入了人物的内心世界。既较好地把握了唱腔和身段等外在表演手段,也开始注重体会人物复杂的心理变化和情感内涵,为青春版《牡丹亭》的上演做好了最大限度的准备。

“以戏育人”的模式,除了大胆起用名不见经传的青年演员以外,还充分体现了“尊师重教”的传统美德。苏州大学的朱栋霖教授曾这样叙述:

两位师父的倾心传授得到格外的尊重。我注意到从排练到每次演出,“旦角祭酒”“巾生魁首”的称誉一直如雷贯耳,响遍海峡两岸,白先勇先生每次出席新闻发布会、每次谢幕、每次座谈会,总是都请张、汪两位师傅一起出席。②朱栋霖:《论青春版〈牡丹亭〉现象》,白先勇主编:《圆梦:白先勇与青春版〈牡丹亭〉》,花城出版社2006年版,第185页。

的确,青年演员的成长与教师的悉心指导密不可分,昆曲的传承就是依赖于师生间的代代相传。该剧“以戏育人”的教育模式,对青年人才的培养,对前辈艺人的尊重,都充分体现了当代昆曲人对于传统艺术的虔诚之心、赤子之情。

三、演出实践中的教育价值

青春版《牡丹亭》“以戏育人”的昆曲教育模式,在艺术实践环节也具有开拓性和前瞻性,其实践的时间和空间都有了很大程度上的突破。2004年4月29日,青春版《牡丹亭》在台北举行了全球首演,大获成功。同年9月,该剧参加了第七届中国艺术节,10月参加北京国际音乐节,11月在上海大剧院演出。除了上述的商业性演出,2005年4月,该剧正式启动“校园巡回演出”,分别在苏州大学、浙江大学、北京大学、北京师范大学、南开大学、南京大学、复旦大学、同济大学、武汉大学、中国科技大学等高校成功上演,吸引了数以万计的青年学子前来观看。同济大学的演出盛况在白先勇曾经的描述中可见一斑:

同济有个巨无霸的大礼堂,可容纳三千六百人,这个大礼堂是五十年代建的,演昆曲实在嫌太大。校方颇有疑虑:三晚的戏,上万人次,哪里去找这么多观众进来?校方试着跟我商量:要不只演一晚的浓缩版算了。我安慰学校,不要紧,还有许多学生要看这出戏呢!我说对了,其他学校,尤其是邻近的复旦,许多上次没有买到票的同学,从四面八方涌到同济来,大礼堂三千六百个座位座无虚席。同济演出,人气最旺。后排观众看不清楚,都跑到台前坐在地上看,坐了五六排。人多,大家起哄,叫好声没有停过,谢幕时,汪世瑜老师看见台下上千人头攒动,不禁喃喃自语,叹道:“昆曲竟演成这个样子!”大概是他五十年的舞台经验里,还没见过这种场面。①白先勇:《姹紫嫣红开遍——青春版〈牡丹亭〉八大名校巡演盛况纪实》,白先勇主编:《圆梦:白先勇与青春版〈牡丹亭〉》,花城出版社2006年版,第95—96页。

2007年5月11至13日,该剧在北京展览馆剧场举行了第一百场纪念演出。直到2015年底,该剧的演出场次已近三百场,足迹遍及大江南北,远渡重洋至美国西岸,几乎场场满座,吸引了国内外近40万名观众之多,创下了近现代昆曲演出史上的新纪录。

在校园巡演的观众中,除了少数学者和教授,绝大多数都是青年学子。这是青春版《牡丹亭》的第一个教育价值,即对于高校学子的“美育”功能。2005年7月7日,北京大学、复旦大学、南京大学、南开大学、浙江大学、同济大学、苏州大学、北京师范大学联合中国戏剧家协会和中国艺术研究院戏曲研究所等单位,在苏州大学召开研讨会,充分关注昆曲在当代的传承和发展,期望能推动昆曲进一步走进高校、走近青年。与会专家充分肯定了该剧走进高校所带来的“美育”意义,一致认为:“作为民族文化和高雅艺术的代表,昆曲进入高校,将是振兴中华民族文化艺术的有效途径。”②白先勇:《圆梦:白先勇与青春版〈牡丹亭〉》,花城出版社2006年版,第293页。

青春版《牡丹亭》的巡演,除了普遍意义上的“美育”价值,站在本文的研究角度上看,还有另外一个重要的教育价值,那就是对于剧中青年演员的实践教育价值。诸位青年演员,特别是沈丰英和俞玖林两位男女主演,经过几年的演出实践,彼此配合愈加默契,舞台表现越发纯熟,人物塑造更加生动,表演技艺和演出水准上都有了大幅度的提高。苏州大学的朱栋霖教授曾经这样评论:

从青春版《牡丹亭》的排练到两年来的演出活动中,两位师傅的真传保证了青春版《牡丹亭》的演出是正宗、正统、正派的南昆艺术,他们的演唱、他们的表演、他们的风格、他们对人物的理解,都在两位传人身上获得了传承。有人称,沈丰英的表演,她的一招一式有许多张派特点,而俞玖林的表演也受到汪世瑜的直接辅导,那些名折《拾画叫画》以及新捏的戏,都来自汪世瑜真传。①朱栋霖:《论青春版〈牡丹亭〉现象》,白先勇主编:《圆梦:白先勇与青春版〈牡丹亭〉》,花城出版社2006年版,第185页。

2007年12月,在苏州举行的第23届中国戏剧梅花奖的颁奖典礼上,沈丰英和俞玖林凭借青春版《牡丹亭》的表演,双双获此殊荣。这个奖项,一方面肯定了两位青年演员在昆曲表演上取得的成绩,另一方面也反映了“以戏育人”的昆曲教育模式所取得的突出成就。

2008年11月8日,经过三年的筹划和半年多的排练,由白先勇主持制作、俞玖林和沈丰英主演的新版《玉簪记》在苏州科技文化艺术中心举行了全球首演。这个戏依然沿用青春版《牡丹亭》的制作模式,继续采用“以戏育人”的教育模式,聘请著名昆曲表演艺术家岳美缇和华文漪为艺术指导,向两位青年演员“口传心授”这出剧目。2009年12月,新版《玉簪记》和青春版《牡丹亭》在北京大学百年讲堂上演。同时,“北京大学白先勇昆曲传承计划”也正式启动,该计划第一阶段计划将用五年的时间,从“学研”“新知”“推鉴”三个方面入手,内容包括:在北京大学开设昆曲公选课,举办昆曲文化周、优秀昆曲项目展演,推动数字昆曲工程,成立百位名人昆曲倡议大联盟,建立昆曲传承扶持基金,等等。2015—2016年,白先勇又陆续策划了《西厢记》和《白罗衫》等剧目,用“以戏育人”这一成熟的模式探索和完善着昆曲演员“可持续”的教育之路。

事实上,十几年后的“白牡丹”,不仅仅是一部演绎《牡丹亭》的青春版剧目,其实更多的已经是一种昆曲教育的理念和模式。这种昆曲教育模式秉承昆曲表演艺术的最高境界——姑苏风范,已经在培养青年演员和青年观众方面取得了人所共知的杰出成果。其中优秀的昆曲教育经验值得推广到全国七大昆剧院团,如果能使之成为像“戏校模式”“学馆模式”那样持之以恒的制度,必然会帮助各个剧团有效地促进青年演员的“持续性”教育,培养更多更好的青年昆曲表演人才。

* 本文是浙江省重点研究基地江南文化研究中心社科规划立项课题“江南地区昆曲传承形态研究”(项目编号:14JDJN01Z)阶段性成果。

① 胡斌(1982— ),男,浙江缙云人,浙江师范大学讲师,文学博士(戏剧戏曲学),研究方向:中国戏剧史。