考不上学才去当兵吗?

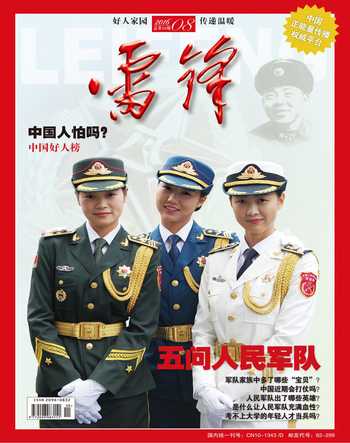

董强

从朋友圈征兵广告引出的话题

今年高考成绩公布的那段时间,微信群和朋友圈里突然出现了一则征兵广告:高考失利没关系,中国人民解放军欢迎你!

内容不妨摘录在此:

同学们高考失利没关系,中国人民解放军欢迎你!

开设2年制、5年制、8年制、12年制、16年制、20年制,只要你有本事,想上几年上几年!

学习能力突出者可以当班长、排长、连长、营长、团长、师长、军长……全国认证!

校长:习大大。

教学都是硬道理,包吃包住,先发工资后干活(次月工资本月最后一天就发),三分理论七分实践,包学包会。

入伍即入学,退伍即毕业!

对此,肯定者有之,否定者有之。肯定者认为,网言网语、时尚风格,更适应当代青年特点,是正能量满满的“公益广告”。否定者认为,矮化了军队,无形中把部队当成了劣质青年“回收站”。

不妨先讲一个故事。

与著名企业家王启发聊天,谈到了当年为何当兵。

这位1972年入伍、1976年退伍返乡的老兵,带领乡亲们创业致富,曾获“全国军地两用人才先进个人”“全国劳动模范”“中国优秀民营企业家”等多项荣誉称号。

关于当兵,王启发有一番朴实的话:“如果入了党,全村的姑娘你就可以随便挑了;如果成了‘四个兜(指提了干、当了干部),全乡的姑娘你就可以随便挑了,说不定还能娶乡长的闺女!”——显然,他说的是“找媳妇儿”。

一位老领导,多次讲过他刚当兵时第一次吃大包子的往事:他一口气吃了8个,拿第9个的时候不小心掉在了地上。他一个箭步跨上去,按住包子说:“奶奶的,当兵就是为了你来的,还想跑哩!”不曾想,这话被身后的指导员听见了,结果指导员一直讲了三年:某某同志入伍动机不纯。——显然,他说的是“在部队吃得好”。

乍一听,也许会觉得,这俩人觉悟和境界真低!当兵就是为了“找个好媳妇儿”吗?当兵就是为了“比在家里吃得好”吗?

心中不免产生一丝抹不掉的苦涩:艰苦年代,为填饱肚子而当兵,有什么错吗?先吃饱饭再干革命,不是更有保证吗?当年,红军“扩红”有句著名的口号:“红军是替穷人找饭吃的队伍!”辽沈战役期间,毛泽东发给前线的电报中,不止一次提到:大战之前要让战士们吃好,不行的话就把战马杀掉!

马克思早就指出:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”中国人民解放军的缔造者们当然也知道:没有一定的物质利益,是不可能聚集起一支具有战斗力的部队的。

再回过头来看,对微信群和朋友圈里那则征兵广告,实在没必要一定分出个“对错”:考不上学,去当兵没有错!到部队再争取机会考军校,也没有错!

部队高学历人才咋就这么多

“选取士官”“考取军校”“锻炼自己”等日趋多元的入伍动机背后,既反映了当代青年正当的利益诉求,又折射出当代青年学子一元的价值追求:保家卫国。谈到最近几年对大学生入伍实行诸如“报销学费”等优惠政策,北京市征兵办一位负责人分析说,如果没有对党和国家的深厚感情,即使给“金山银山”,也不会有这么多大学生心甘情愿到部队奉献最美好的青春年华。

部队吸引的是考不上大学的能力低的年轻人吗?答案十分明确:非也!

2005年底,北京大学光华管理学院2003级学生高明报名应征入伍时,家人亲友反对,同学朋友不理解。他一不小心,竟成了新中国成立以来北大在校生服兵役的“第一人”。2007年,清华大学新闻传播学院女生贾娜参军入伍,被誉为“清华第一女兵”。

经过军营一年多的锻造磨砺后,高明成了一名“铁打”的士兵。他说:“现在,我身上流淌的不再是一个学生的血,而是一个军人、一名战士的血。”在他眼里,军队就是一个神奇的地方:绿色方队洗脱了年轻稚嫩,火红军旅升华了绚丽青春,方块军被叠出了优良作风,铿锵步伐踏出了无悔人生。

2009年12月7日,服役期满的贾娜重新回到清华大学并办理了复校手续。两年的军旅生涯改变了贾娜的生活习惯。复学后,她在学校补习了一些选修课程,在适应了与部队相比自由轻松了许多的校园生活后,开始正式继续大学课程。两年军旅生涯改变了她的外貌,当年的披肩长发已经变为了利索的短发。

更重要的是,这两年也改变了她的人生规划。军营对贾娜的塑造和改变是潜移默化的:贾娜本科毕业免试保送读研后,担任2011级新闻、法学国防生班政治辅导员。她运用在部队学到的管理教育方法,努力营造团结向上的氛围,所带班思想政治教育、内部管理、业务学习等工作均走在了学校同年级班级前列;学生入党率高达100%,先后被学校评为“先进班集体”和“优良学风班”。而此前,贾娜的梦想,是做一名像杨澜、柴静那样美丽大方又秀外慧中的才女记者。

从“北大第一兵”高明到“清华第一女兵”贾娜,事实雄辩地说明:有着良好教育背景的新兵,对军营里的特殊要求,站在外面看是好奇;走到里面感受觉得别扭;慢慢适应后发现很受益;回过头来谈体会,就一个字:值!

为什么在军队能长出息?

当年,红军可不只是“替穷人找饭吃”,它还负责培养人、教育人。长征之前,红军就非常重视对战士的文化教育,长征行进中也有固定的“红军大学”。但毕竟行军路途艰难、战争不断,每每都是绝处逢生,这种情况下,要停下来按部就班地学习简直不敢想象。时任中央政治局委员、有“红色教授”之称的洛甫出了一个高招:“看后背”学文化。当红军以一路纵队前进时,战士们背上贴着字,边走边识字,靠这种“奇”招,许多“红小鬼”摘掉了文盲的帽子。有老红军回忆时说“学习是为了战斗”,当年这种方法除了用来学习汉字,还用来学习英文。单调、艰辛的行军路上,这一招既能提高红军的文化水平,还能减轻疲惫,真是一剂寓教于乐的良方。

所有这一切在于,人民军队的缔造者深知:没有文化的军队是愚蠢的军队,而愚蠢的军队是不能战胜敌人的。

众所周知,军队是所大学校,是个大熔炉,培养人、锻炼人。从这些年的实践看,军队还真能让许多年轻人补齐身上的“短板”、滤掉“劣质”。

习近平总书记说过:“有梦想、有机会、有奋斗,一切美好的东西都能创造出来。”一个国家、一支军队如此,一个人又何尝不是如此呢!任何人,只要有理想、肯努力,到部队都有机会,都能出彩。

沈方泉,我军第一位硕士连长。他的出现在当时曾让人们惊讶不已。柏耀平,一位“上天能驾机、下海能操舰”的“两栖舰长”。当年,他与几位优秀飞行员走进舰艇学院舰长班时,许多人尚未意识到这一改革的深远意义。马伟明,41岁时成为我国最年轻的工程院院士。他的背后,是不断发展壮大的我军专业技术干部队伍……他们很快成了全国妇孺皆知的人物:沈方泉荣膺第八届“中国十大杰出青年”称号,柏耀平荣膺第九届“中国十大杰出青年”称号,马伟明荣获国家十大杰出专业技术人才奖章。

这仅仅是个挂一漏万的“不完整名单”。

也许有人会问:普通士兵呢?

只说一个例子吧。2000年4月上旬,第二炮兵(中国人民解放军火箭军前身)就出了桩新鲜事。这年,在科技练兵中,联手取得两项重要科研成果的第二炮兵某部大学生士兵徐海波、曾建红,获得部队党委特拨的30万元专项科研经费,用于研制开发科研成果。这条新闻,还获得当年的中国新闻奖二等奖。

管中窥豹,部队识人、用人、爱才、聚才,由此可见一斑。

当人们梳理世界企业管理上百年的历史时,惊奇地发现,对管理做出最大贡献的,并不是企业家、管理学者、商学院,而是军队。

二战以来,美国西点军校培养了上千名董事长、5000多名总裁。改革开放以来的中国,不少知名企业家同样有过从军经历,这个长长的名单上包括柳传志、张瑞敏、王石、任正非、宁高宁、王健林……

值得注意的是,这些有军旅背景的著名企业家感恩军队,并非是因为“赚了大钱”,而是因为军队给了他们“赚钱的能力”,让他们具备了“做人的灵魂”。道理其实也简单:解放军在实践中尊重并贯彻物质利益原则,但又不唯物质利益原则,不把物质利益当作万能。我军官兵之所以“绝不向敌人屈服”,就在于“具有一往无前的精神”。我军是一个“有灵魂的组织”,所以它能塑造“人的灵魂”。

当前,随着国防和军队改革拉开大幕、向纵深推进,军队比以往任何时候更都需要人才,比以往任何时候都更能培养人才。

青年朋友们,你们还犹豫什么呢?