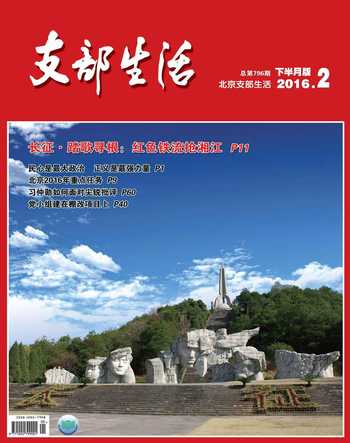

红色铁流抢湘江

郑京湘 齐士英 王新伟 李聪

湘江战役是红军长征史上著名的战役之一。仅看名字,原以为是发生在湖南境内,到了桂林之后,才知道战场主要是在桂林的兴安、全州和灌阳等3个县。1934年10月,中央根据地,由于王明“左”倾路线,第五次反“围剿”失败,中央红军被迫战略大转移——开始长征,出于都、过长汀、进湘南、闯桂北,一路英勇作战,突破敌军三道封锁线,直指湘江。只有抢渡湘江,唯有抢渡湘江,中央红军才能摆脱国民党军的重兵合围,而蒋介石则聚集各路大军30万,企图阻截红军于桂东北湘江以东,在湘江之滨聚歼之。生死存亡,就在一役。从11月下旬至12月初,红军将士浴血奋战,分别由兴安县的界首、全州县的大坪、凤凰嘴等主要渡江点突破湘江,冲破了敌军的第四道封锁线。中央红军也为此付出了极为惨重的代价,长征出发时的8万多人锐减至3万余人。之后,中央红军一、二纵队在其他军团的继续掩护下,进入兴安县华江乡和金石乡,艰难翻越红军长征以来的第一高山—— 老山界,尔后向云贵川挺进。

可以说,没有红军突破湘江,就不会有后来的通道转兵、黎平会议及中国共产党历史上生死攸关的转折点——遵义会议,就不会有红军二万五千里长征中四渡赤水、巧渡金沙江、飞夺泸定桥,以及爬雪山、过草地这些气吞山河、可歌可泣的革命历程,乃至新中国的成立。

今天,当我们踏歌寻根,重走长征路,沿湘江两岸探访时,一碑一墓,一祠一亭,老战壕,标语楼,亲历者,古渡口……所到之处,所见之人,所听之事,皆是悲歌一曲,壮怀激烈!让人深切感受到,老区人民对红军的敬重怀念犹深,当年红军播下的火种犹存,红军的形象在人们心中依旧鲜活生动。红军的精神超越时空,红军的故事代代相传。红军,已成为一种基因,深深植根于人们的血脉中,骨子里……

湘江,一江绿水挣脱发源地兴安白石乡大山的束缚,蜿蜒北去,昼夜不舍。

第五次反“围剿”失败后,中央红军战略大转移,主动撤离瑞金、于都、长汀、宁化等革命根据地,一路西征,英勇骁战,一个月内连续突破蒋介石精心网罗的三道封锁线。

时空交汇,1934年11月27日至12月1日,广西桂北——南起兴安北到全州,橫贯兴安、全州、灌阳的湘江两岸,中央红军用血肉之身,青春热血写下建军以来最悲壮的一幕——湘江战役。

81年飞逝,北京支部生活杂志社策划了“长征·踏歌寻根”大型系列报道,几乎在那次战役的同一季节,我们沿着当年湘江战役的足迹,重访这段悲壮的历史,为了那段不能忘却的峥嵘岁月,为了红色基因接续传承。

撕破“铁三角” 难于上青天

在采访途中,查资料,看现场,访党史工作者,对这段历史有了初步的了解。

红六军团于1934年7月23日撤离根据地,向湖南中部转移,先于大部队西征,9月2日至10日,历经灌阳、全州、兴安三县及西延地区,胜利通过广西,10月下旬与贺龙的红三军(红二军团)会师。

大部队随后跟进。此时,蒋介石已判明中央红军突围不是战术行为,而是战略转移,是欲沿红六军团行军路线,过桂北,入湘西,与红二、六军团会师。

醒悟過来的蒋介石调遣重兵猛将,圈定了围歼红军的理想之地——潇水与湘江之间。企图依托两道天险和30余万大军,第一步堵截红军于潇水以东地域, 把红军歼灭于天堂圩与道县之间。如果这步走不成,第二步则是将红军压缩到兴安、全州、灌阳一带,全歼于湘江上游东岸地域,布下号称“铁三角”的第四道封锁线。

全州地处湘桂走廊北端,自古是兵家必争的“广西第一镇”,至兴安60公里,至灌阳约60公里,全州、兴安、灌阳三点连线,以全州为顶点,近乎一个等腰三角形,是理想的歼灭战地形。

蒋介石对这个“铁三角”口袋阵寄予极大幻想: 以湘军何键部扼守全州, 沿湘江布防; 以桂军李宗仁、白崇禧部集中在兴安、灌阳一带据守,并封锁湘江,形成一个张开的口袋阵;以中央军精锐薛岳、周浑元部由东向西尾追红军,不断收缩包围圈,各路人马“穷追”“截剿”“堵剿”“围剿”,企图将中央红军消灭在“铁三角”之内,葬身湘江鱼腹。

布就严密的阵势,蒋介石屡电各部全力以赴,阻截红军于湘江以东,“力求全歼”。

而湘江之战事关中央红军生死存亡。

1934年11月18日前锋红一军团第二师第四团、五团突破潇水,袭占湖南道县,蒋介石第一步计划宣告破产。至11月27日,第二步计划的国民党军队各部全部就位。空中有飞机低空扫射,地面有炮兵轮番轰炸,压倒性的兵力以逸待劳,中央红军按原计划强渡天险湘江,确乎难于上青天。

途中,毛泽东多次提出了正确建议,都被李德、博古拒绝。

中央红军进至湘桂边界时,毛泽东再次郑重提出建议。毛泽东的意图十分明显:不要去钻敌人精心设置的第四道封锁线、与四倍于我之敌硬拼,以免造成灭顶之灾。

据中国人民解放军军事科学院军队建设研究部助理研究员李涛《湘江血泪》书中记述:在第五次反“围剿”前,“……毛泽东路线已被彻底摒弃。毛泽东本人也被剥夺了党和军队领导职务,只任中华苏维埃中央临时政府主席,专做地方工作。”实际上,身为临时政府主席的毛泽东当时已无公可办。关于带不带毛泽东长征,“李德、博古本来不同意毛泽东随军出发,他们怕毛泽东难于驾驭,怕他在红军中施加影响,夺回失去的权力,但他们反复权衡,认为带毛泽东长征利大于弊……宁愿冒着风险带毛泽东踏上长征路,置于自己的眼皮底下”。李德和博古对毛泽东如此忧惧,对毛泽东的建议他们怎么会接受呢?

1934年11月22日,中革军委决定,继续打击尾追之敌,迅速开辟西进道路,进军广西, 准备突破第四道封锁线。

11月25日下午5时,中革军委正式发布突破敌人湘江第四道封锁线的作战命令,拉开了湘江战役的序幕。

当时,两个中央纵队带着根据地那些全部家当,在中央红军主力部队前后左右护卫下缓慢前进,整个队伍首尾相接八九十公里。对于这种令人哭笑不得的阵势,风趣的毛泽东说带了一大堆“坛坛罐罐”,幽默的刘伯承把它比之为八人抬“轿子”,朴实的聂荣臻说这是“大搬家”,刚直的彭德怀则气愤地大骂:“这样抬着‘棺材走路,哪像个打仗的样子!把革命当儿戏,真是胡闹!”

红军行动缓慢,没能抓住桂军湘江防线一度洞开的有利时机抢渡湘江,红军前线将士浴血湘江已不可避免。

抢渡第一渡 血战脚山铺

全州县史志办卿助南主任是个“长征通”,对湘江战役有深入研究。他操着浓浓的桂北口音向我们介绍说——

对于蒋介石精心布的“铁三角”口袋阵,中革军委以红一军团为右翼、红三军团为左翼,由红八军团、红九军团两侧随后,由红五军团为总后卫,北起全州脚(觉)山铺、南至兴安光华铺,横跨湘江,构筑了一条宽约30公里的安全通道,护卫中央一纵、二纵过江。

这条通道戳穿了“铁三角”,在其上截出一个“梯形”,在这个“梯形”的三个角上,分别发生了脚(觉)山铺阻击战、光华铺阻击战和新圩阻击战,绝大部分中央红军在“梯形”腰上屏山渡口、凤凰嘴渡口、大坪渡口和界首渡口渡过湘江,并在西延地区摆脱了国民党军队的围追堵截。

“湘江战役最大规模的战斗是在全州域内发生的,因此,国民党方面称它‘全州战役。”卿主任补充道。

1934年11月28日一大早,一份空中侦察报告被送到了国民党“追剿军”第二路军指挥部。报告说,红军一部分部队已经渡过湘江,并且占据了湘江西岸的滩头阵地。一支红军在湘江上架起了一座浮桥……国民党“追剿军”第二路军司令薛岳看后不禁惊愕万分。

大坪渡口北距全州县城30公里,江东为凤凰乡大坪村,江西为绍水镇洛口村,为湘江古渡。渡口上游500米处有一堰坝,枯水季节可涉渡。

刚下过雨,去往大坪渡的村路异常泥泞,半个车轮陷在泥中,左摇右晃。一大片陈旧破败的徽式建筑出现在眼前,顺着卿主任手指的方向,透过一人高的荒草, 我们看到了小路尽头的湘江。“这就是大坪渡,纪录片《我的长征》和电视剧《长征》红军突破湘江就是在这里取的景。”

古渡石阶已坑洼不平,磨得发亮。眼前的湘江,不足100米宽,水流平缓,两岸开阔,绿树成荫。江边碑文上记载:1934年11月27日,红军先头部队一军团第二师及军直机关在林彪、聂荣臻率领下,从此渡首先突破湘江……該渡为红军突破湘江第一渡。

红一军团过江后,迅速控制了屏山至界首30公里内的渡口。双方开展了拉锯战:敌人要拼命封锁湘江,堵截红军;红军则死扼湘江渡口,保证两翼,掩护中央纵队和后续部队渡江。红一军以3个团5000多兵力,顽强阻击从全州县城倾巢出动的湘军4个师。

曾任新中国国防部长的耿飚(时任红四团团长)在《湘江血战》中回忆:

清脆的防空枪声打破了冬晨清冷的寂静。十多架敌机每三架一组,黑压压地低空向我军阵地飞来,穿梭似的发起扫射轰炸,重磅炸弹的气浪震得我们耳鼓轰响,站都站不稳。翻卷的烟尘使人窒息。树木上弹痕累累,断枝残叶乱飞乱舞,树干被炸中后,立即纷纷扬扬落下一地劈柴。飞机倾泻完炸弹,对面山上敌人的大炮又开始轰击,一排一排的炮弹把脚(觉)山阵地重新又覆盖了一遍。炸断的树木枝叶一层层地落在我们的掩体上,把人都埋住了。

腳山铺阻击战旧址是一片密林覆盖的丘陵,山势并不高,如今,一条大马路隔开了这片山地。

1934年11月29日凌晨,脚山铺阻击战打响。第二天,红一师从湘桂边境强行军160公里,从距全州县城仅10公里的屏山渡过江,赶来支援,红军力量有所加强,而局面依然严峻——

前沿阵地的几个小山头相继失守,战至12月1日,红军第二道防线又出现了一条空隙。一股湘军竟摸到了林彪、聂荣臻指挥所门口40米的地方。幸亏警卫员邱文熙及时发现,大家赶忙收起地图转移。

这场阻击战中,红军将士牺牲人数达2000多人,红二师五团政委易荡平身负重伤后举枪自尽,红一师四团团长杨成武也在这场战役中负伤。

新圩鏖战急 血染十里溪

从界首渡口往南5公里,在至兴安间的桂黄公路(322国道)边,有一个只有十几户人家的小村庄叫光华铺。兴安县委宣传部干部邓桂荣向我们介绍,别看村子不大,它却是个交通要道,北控界首,南阻兴安,东临湘江,西进越城岭(西延地区)。当年,三大阻击战之一的光华铺阻击战就发生在这里。血战中,红三军团十团一日之内竟牺牲了沈述清、杜中美两位团长,这在红三军团的历史上从未有过。

灌阳县新圩镇。一下车,县委宣传部副部长唐琳春就指着左侧山坡说,那上面有条红军战壕,红三军团十四团团长黄冕昌在这牺牲,山下为纪念他建了“冕昌亭”。 上山没有路,雨后更难行,踏着沾鞋的黄泥,我们一步一滑,去探访红军战壕。几经寻找,终于在陡峭的山坡上,找到了那条被荒草湮没的战壕,有一米宽,半人多深。回望山下,山村静谧,公路蜿蜒,是扼守阻击的好地形。

据介绍,全灌公路(全州至灌阳)旁的新圩,位于灌阳县西北,南距县城15公里,北距红军西进路线最近的大桥村古岭头仅有5公里,距湘江渡口三四十公里,是灌阳县北部的重要交通关隘。新圩以北,一直到湘江岸边是一马平川,无险可守。新圩以南,10公里的两侧丘陵连绵,地势险要,为理想的阻击战场。当年,三大阻击战中最早打响的新圩阻击战就发生在此地,一万多名红军为掩护红军主力过湘江倒在了这里。

谁也不曾想到,小小的新圩,这个在十万分之一军用地图上都很难找到的地方,竟会对整个西征的中央红军有如此重大的战略意义,成为中革军委纵队渡过湘江的主要生命线。

“惨烈,是整个湘江战役最突出的关键词,它贯穿了湘江战役的始终。”

凤凰嘴渡口位于全州县凤凰乡,亦是湘江古渡口,清代以前曾在这里设建安司,为农产品货物集散地。因泥沙沉积河床变浅,凤凰嘴一带上下数公里河水平缓,可以涉渡。1934年12月1日,中革军委命令工兵营炸毁界首渡口浮桥。当时还没有过江的红五军团、红八军团、红九军团只好改道从凤凰嘴渡过江。

矗立江边的纪念碑上这样写道:下午3时,大部队开始在凤凰嘴渡口下游董家堰水坝抢渡湘江。此时,江面宽阔,后面追兵甚急,渡河已十分艰难,正在抢渡的红军将士在毫无掩体的情况下损失十分惨重。读罢碑文,让人唏嘘不已。

红五军团第十三师政委李雪山在回忆录《紧急渡湘江》中用了“凉气袭人”“冰凉入骨”等字眼。对于红军来说,“冰凉入骨”不是问题,最大的危险是涉渡时遭到陆地敌人的“半渡而击”和敌军飞机的“低空轰炸”。最后在下午过江的红八军团损失特别惨重。红八军团长征出发时有一万余人,渡过湘江后,只剩1200余人,后改编成一个团,编入红五军团,红八军团建制撤销。

硝烟散尽后,当地百姓含泪在江边掩埋红军英烈3天,而更多的烈士则沉入江底。其惨烈空前,悲壮绝后。原中国人民解放军南京军区炮兵部队政委陈靖将军描绘当年红军抢渡湘江的悲壮画面:“血染十里溪,三年不食湘江鱼,河底遍尸体。”

信仰是力量 意志如钢铁

敌强我弱,敌众我寡。这似乎是一场非军事专家也能预见胜负的战役。蒋介石眼里的中央红军只是西窜“股匪”了。但是,红军却将粉碎他的企图。

是作战方案不周全?有人曾评说,湘江战役是老辣的策划,是蒋介石的“杰作”!抑或是国民党军队作战不够勇猛?当年曾广为流传着这样一段话:“黔军滇军两只羊,湘军就是一头狼;广西猴子是桂军,猛如老虎恶如狼。”对此,灌阳县史志办主任、中国长征精神研究院研究员文东柏这样解释:中央红军从湘赣根据地出发时是8.6万人,过第一道封锁线时折损3700余人,过第二道封锁线时折损9700余人,过第三道封锁线时折损8600余人。湘江战役结束时中央红军仅剩下3万多人,一役折损近半!足见湘军和桂军的战斗力!

在腳山铺附近,卿助南主任指着一座小山讲了个故事:红一军团指挥员从望远镜里看到,冲上来的湘军黑压压一片,像蚂蚁一样把整个山坡都盖满了。红一军团的阵地沉默了,红军官兵弹尽粮绝了。怒吼声中,红军战士和敌人抱在一起用拳头打、用牙齿咬。红一军团二师五团政委易荡平负伤倒在血泊中,敌人端着刺刀冲过来时,他命令自己的警卫员向他开枪。警卫员哭了,不忍心这么做,易荡平一把夺过警卫员手里的枪,高喊道:“快走,赶快突围!”然后朝着自己的头部扣动了扳机。易荡平牺牲时年仅26岁。

11月30日凌晨,红五师接到紧急驰援红四师光华铺阵地的命令,新圩阵地交红六师十八团接防。由于十八团未能及时赶到,红五师被迫继续与桂军苦战。时任红十五团政委罗元发回忆说:“戰斗进行到第3天,部队伤亡更大了……就在这场战斗中,师参谋长胡震也光荣牺牲。全团干部战士伤亡过半……有的连队只剩下十几个人,战士们仍坚守着阵地。营长负伤连长主动代理,连长伤亡排长代理,阵地却一直坚如磐石,矗立在敌人面前。”

采访中,听到很多这样的故事,震撼着我们的心灵。红五军团担任湘江战役的总后卫。1934年11月28日,红五军团三十四师的一零零团是阻击阵地的前沿部队,面对周浑元部整整四个师的进攻,红军没有一个人退缩,直到阵地上所有的掩体被敌人的炮火摧毁。

一位福建籍的连长肠子被打了出来,鲜血染红半个身子,他按着腹部,斜靠在指挥位置上边射击边不断地喊:“同志们!没有退路,身后面就是党中央!”

年轻的红军连长壮烈牺牲,他眼睛瞪得滚圆,一只手已经被炸断,但食指依旧紧紧地按在驳壳枪的扳机上。

还是红五军团,为了掩护全军过江,第三十四师失去过江机会后,转战于灌阳、道县一带,最后弹尽粮绝,5000余人全军覆没。师长陈树湘身负重伤,不幸被俘。敌人抬着他去向上级邀功领赏。途中陈树湘用手从腹部伤口处绞断了肠子,壮烈牺牲,年仅29岁。

与敌人鏖战中,红军阵地被冲得七零八落,而阵地上却回荡着:“一切为了苏维埃新中国”的口号声。萦绕于心的“为什么”终于在采访中找到了答案,正如张闻天谈到长征时所说:“没有理想,红军连一千里都走不了。”

湘江战役已经过去了81年,而中央红军在这场战役中蒙受的苦难刻骨铭心,至今让人难忘。

在中共兴安县委党校常务副校长刘建新看来,湘江战役不仅不是一场著名的败仗,而是一场让中央红军浴火重生的惨胜之战。

刘建新认为,中央红军长征途中的湘江战役,尽管损失了近三 万人,但是,由于红军将士的英勇奋战,最终粉碎了敌人全歼红军于湘江东岸的战略企图,实现了我军突破敌人第四道封锁线继续西进的战略意图,锻炼了红军的主力部队,保存了革命的骨干力量,积累了革命的斗争经验,让广大红军指战员认清了“左”倾路线的危害,为遵义会议的胜利召开及红军长征的最终胜利奠定了基础。

是啊,湘江战役,是苦难也是辉煌!