基于可持续生计的农村家庭灾后恢复研究

韩自强++巴战龙++辛瑞萍++钟平

关键词灾后恢复;可持续生计;社会资本;农村;汶川地震

中图分类号X43文献标识码A文章编号1002-2104(2016)04-0158-10doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.04.020

灾后恢复研究相对较少,是灾害与应急管理生命全流程(减灾、备灾、救灾和灾后恢复)中最有待提高的部分[1],目前的研究甚至难以满足人们的实践需求[2]。我国的灾后恢复研究在2008年汶川地震后开始逐渐出现,但是多侧重于物理和工程方面的重建,而缺少全面的视角[3]。实际上,灾后恢复应该是一个动态的、包含不同交互阶段,包含各类活动和决策过程的一个复杂的社会过程[4-5], 而不是一个线性的、可以完全预测的静态过程[6]。从发展的视角来看,因为灾后恢复本身就与发展紧密相关[7],因此有必要把灾后恢复与可持续发展的概念连接起来[1]。通过借鉴发展领域内的可持续生计分析框架,可对五大生计资本(金融资本、物质资本、自然资本、社会资本、人力资本)进行综合分析。本文对受汶川地震影响的农村家庭的灾后恢复状况进行了跟踪研究,对比2012年夏和2009年初相同家庭的调查数据,对被调查家庭在金融、物质、自然、社会和人力资本五个维度上面的变化模式进行了分析,并探讨了可持续生计分析框架在综合灾害治理研究中的适用性。

1可持续生计与灾害研究

可持续生计的概念和理论源自于20世纪发展领域内对反贫困问题的思考:贫困问题并不仅仅表现在经济方面,而具有多维度和复杂性。生计的概念包含维持生活的能力,资本(既有物质方面,也包含社会资源)和活动。可持续生计指的是某种生计方式能够应对外界压力或冲击,并能在不损害其自然资源的基础上维持或提高其本身的能力和资本[8- 9]。基于可持续生计的概念,不同的机构开发和采用的可持续生计分析框架也稍微有所不同。其中,来自于英国国际发展署(Department for International Development of the United Kingdom,DFID)和发展研究所(Institute for Development Studies)的可持续生计分析框架(Sustainable Livelihood Approach, SLA)成为影响最广,被借鉴最多的分析框架之一[10]。总体来说,可持续生计分析框架包含五部分:脆弱性背景,五大生计资本(物质资本,金融资本,自然资本,社会资本和人力资本),生计策略,政策和机构变化过程以及生计产出。基于不同的背景和可获得的生计资本,当不同的家庭或社区在面对灾害或外在冲击的时候,他们会根据政策和机构变化过程,采用不同的生计策略,从此得到不同的生计产出(以生计资本的形式衡量)的循环过程[8]。可持续生计分析方法被广泛地应用在各种情景的实证研究中,特别是在发展和反贫困领域。由于国内不少学者对可持续生计分析框架进行过比较系统的梳理和介绍[11],并对其本土化适用性进行了探讨[12],本文就不在此对DFID的可持续生计分析框架进行赘述。

韩自强等:基于可持续生计的农村家庭灾后恢复研究中国人口·资源与环境2016年第4期发展中国家自然灾害频繁发生,而且受到影响更大,可以说灾害是影响可持续发展最常见的威胁之一。通过增强人们的可持续生计资本,提高人们诸如健康、营养条件,促进人们生计策略的多样化,是增强人们灾害抗逆力的重要方式[13]。可持续生计框架在近些年来开始被用在灾害研究领域,特别是脆弱性分析方面。可持续生计框架中的五大生计资本是很全面的测量人们脆弱性和应对灾害冲击能力的标准[14]。因此,可持续生计框架也被提议作为分析脆弱性的一种框架[14], 特别是在全球气候变化的背景下作为全面测量脆弱性的内容[15-16]。使用可持续生计分析框架分析灾害应对、气候变化、脆弱性等方面的实证研究不仅出现在亚洲[17],也出现在亚洲之外的其他国家[18-19]。可持续生计资本是可持续生计中的核心内容,也是家庭应对外来冲击可以调用的核心资源,因此也是家庭抗逆力的主要来源[15]。

鉴于上文所述的可持续生计框架的内容及其在灾害研究中的应用,本文将借鉴可持续生计分析方法,使用可持续生计分析框架分析受2008年汶川地震影响的农村地区家庭灾后恢复状况。重点以生计资本为标尺,衡量农户灾后恢复进度,从而为整合可持续发展和灾害研究做出一份实证贡献。

2 研究方法

2.1研究设计

来自于DFID的可持续生计分析方法,特别是其中的五大生计资本:人力资本、金融资本、自然资本、社会资本和物质资本可以作为一个有效的脆弱性分析工具[14]。根据DFID1999年的指南,人力资本代表家庭成员为了达到生计目标,实行生计策略所拥有的技能、知识、健康和劳动能力;社会资本是人们通过社会网络、正式组织隶属、社区信任、互助等方式获取资源,实现生计目标的方式和能力;自然资本指的是为了实现生计所需的自然资源储备;物资资本指的是那些支持生计的基础设施和生产工具等;金融资本指的是人们为了达到生计目标而可获取的金融资源,主要包含储蓄和收入[20]。根据DFID的生计资本测量指南,以及国内学者的本土化研究[12, 21],本研究分别使用了家庭年收入、家庭所拥有的不动产状况、家庭所拥有的土地状况作为金融资本、物资资本和自然资本的测量指标。另外,人力资本由家庭劳动负担与教育水平计算而得。社会资本的测量主要从世界银行的指南[22]中提取了家庭成员的组织参与、社区信任和社会支持三个维度,其中社区信任[23]和社会支持[24]维度具体的测量则参考了国内相关学者的研究。

2.2数据收集方法

本文所使用的数据主要来自于一项家庭跟踪研究,数据采集时间分别为2009年1月和2012年夏季。在首次数据采集之前的2008年6月(汶川地震后一个月内),作者当时作为国家减灾委-科技部汶川地震应对政策专家组成员去灾区对灾情做了快速评估。在为期两周的快速评估中,通过对地方政府工作人员、村干部、灾民、志愿者、记者、军人等的观察和非正式访谈,作者团队认识到灾后生计恢复是灾区居民未来面临的主要问题,因此设计了灾后居民生计调查研究,并在2009年1月进行了问卷调查和访谈。此次研究采用了混合型研究方法设计[25],以入户问卷调查为主,深度访谈为辅。在开展此次调查的时候,在征得被访者同意的基础上,作者收集了被访者家庭关键联系人的信息,以便于后期的跟踪研究,本次入户调查共有效完成家庭问卷515份。2012年夏,作者对2009年第一次调查的家庭进行了一次关于生计恢复的回访,共成功回访了415户家庭。因此,本文主要是基于该415份家庭纵向数据进行分析。

在2009年1月第一次入户调查的时候,本研究采用了分层抽样的方法。首先作者把W县所有乡镇按照经济发展水平分成了高中低三档,在每一档中随机抽取了一个乡镇。由于W县属于山区,每个村子所处的地理位置在很大程度上决定了该村的综合经济社会发展水平,因此作者随后在每个乡镇中按照村子所处的地理位置(山上、山腰和山谷)分别抽取了3个村。村内家庭实行的是方便抽样的方法,原计划在每个村抽取60户人家,这样将总共有540户(60户/村3村/乡镇3乡镇 ),但是由于实际限制,在2009年1月入户调查中总共完成有效问卷515份。在2012年夏天的跟踪研究中,由于跟踪的是原来的家庭,因此并不存在抽样问题,2012年成功回访了其中的415户。

3基于可持续生计视角的灾后恢复

W县是汶川地震51个重灾区之一。在汶川地震中,全县20个乡镇都有不同程度的影响,全县共有111人因灾死亡,1 456人受伤。根据W县发改委的汶川地震灾损报告,5月12日的主震及后续余震共造成约118亿人民币的损失,其中约82亿主要来自于房屋损毁。汶川地震之后中央和对口援助省份给灾区投入了大量的人力、物力和财力帮助灾区恢复重建。以W县为例,根据我们的访谈得知,灾后重建阶段中央共向该县投入30亿元人民币用于灾后基础设施、公共服务设施和房屋重建等。在地震之前,W县全年财政收入仅仅有1亿元人民币,也就是说在灾后重建阶段,中央对该县投入的资金大约是该县30年的财政收入。因此,该县实际上借助于灾后重建的机会,大大提高了其各类基础设施和公共服务设施条件,大部分人们也大大提高了其住房条件。下面,本文将从生计资本的视角对受影响家庭的灾后恢复情况进行分析。

3.1金融资本及变化

本研究中的金融资本主要通过家庭年收入来测量。家庭年收入主要包括种植、养殖、工资、获得救助和其他收入(经营等)。另外,为了让两次比较更科学,本文根据世界银行提供的中国CPI数据[26]对2008年的收入进行了调整,全部调整到了2011年标准,具体内容如下表所示。

从表1可以看出,家庭年收入平均值和标准差在灾后恢复阶段都有所增加。本调查家庭2008年年均收入约为 20 449.62 元,2011年的年均收入约为22 254.84元,增加了约8.83%。在年收入均值增加的同时,年收入的标准差也有所增加,从14 073.65增加到了 18 060.00,增加了28.32%。这种趋势说明在灾后恢复阶段,虽然整体上家庭收入都有所增加,但是不同家庭之间收入差距加大了。

通过两次调查所得收入结构比较发现,2011年人们工资收入(打工)占总收入的比重有所增加。在2008年,工资性收入仅占家庭总收入的21.98%,这一数字在2011年高达63.11%。在2008年,政府救助和其他形式的救助所占年收入比重较高。汶川地震后中央政府对灾区“三无”灾民提供了每人每月300元的临时生活救助,共持续3个月。在执行层面上,基本上所有的农村灾民都获得了临时生活救助。一些家庭特别困难的弱势群体,中央政府在3个月之后又追加了3个月的生活救助。在3年之后的2012年,来自于救助的收入已经很少。相比地震发生的2008年,虽然来自于养殖和种植活动的收入在2011年有所增加,但是其在农户总收入中所占比例有所减少。

这些收入结构的变化反映了当地农户生计策略的转变。在地震发生之前,当地基本上是一个贫困、半封闭的社会。尽管有不少人外出打工,但是很多家庭都是过着自给自足的生活,来自于种植和养殖的产品和收入虽然不能让人们致富,但可以满足人们基本的生活需要。地震造成了当地绝大多数农户房屋的倒塌,虽然有国家补贴,但是房屋重建让大部分家庭背上债务负担,因此在完成房屋重建后,很多家庭为了偿还建房所欠债务,都加大了外出打工挣钱的生计活动(短期来看,外出打工收入要比在家种植、养殖收入性价比高)。

除了对收入的相对客观的测量,我们还访问了农户自己对地震前后收入变化的感知。在2009年初,57.59%的表1金融资本及变化

Tab.1Financial capital and changes

变 量

Variables1平均值

Mean1标准差

SD2009120121P (|T| > |t|)12009120121P (|T| >|t|)金融资本120 449.62122 254.8410.09114 073.65118 060.0010.00种植(元/年)11 395.5911 754.4610.0011 422.6711 665.6910.00养殖(元/年)12 616.9413 582.9910.0416 218.1118 395.7410.00工资(元/年)14 495.00114 046.0210.0017 671.40112 824.6210.00救助(元/年)14,564.8012 187.2310.0012 900.4614 574.5510.00其他(元/年)17 376.901640.7710.00110 199.4914 589.1510.00感知项目1感知的收入变化(2009 VS 震前)1感知的收入变化 (2012 VS 震前)频次1百分比(%)1频次1百分比(%)增加169116.63198123.61差不多1107125.781159138.31减少1239157.591158138.07合计1415110014151100人认为他们的收入比地震前减少了,25.78%的人们认为自己家庭的收入和地震前一样,剩下16.63%的人们感觉自己家庭的收入比地震前多了。在2012年夏天的时候,感觉自己家庭收入比地震前增加、保持一致和减少的百分比分别是23.61%、38.31%和38.07%。

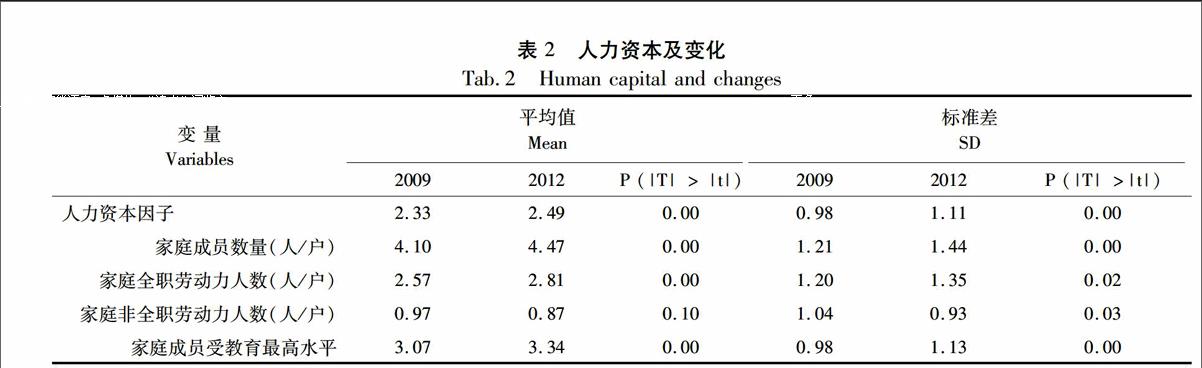

3.2人力资本及变化

在本研究中,家庭中全职劳动力数量、兼职劳动力数量、家庭总数人以及家庭成员中最高教育水平被用来计算人力资本因子 (公式 1)。首先,用家庭中劳动力数量占家庭总人数的比例作为家庭劳动负担比,其中全职劳动力的权重1,兼职劳动力的权重是0.5。然后,家庭劳动负担比与家庭成员中最高教育水平的乘积作为人力资本因子。教育水平分别是未受过教育、小学、初中、高中/技校/中专、大专及以上,由低到高分别赋值为1-5。

人力资本因子=教育水平

从2009年初到2012年夏,本调查家庭中的人力资本因子平均从2.33增加到2.49,增幅约为6.89%。从劳动负担比来看,从2009年到2012年反而是降低的,说明人力资本因子的增加主要归于受教育水平的增加。平均来说,被访家庭的总人数在这3年都有所增加,全职劳动力数也有所增加,但是兼职劳动力数则减少了大约10%。通过对人力资本相关变量标准差的分析发现,除了非全职劳动力之外的其他变量的标准差都有所增加。说明从2009年初到2012年,本调研家庭中的人力资本平均值有所增加,同时不同家庭之间人力资本的差距也变大了,而且这些变化都具有统计显著性(见表2)。

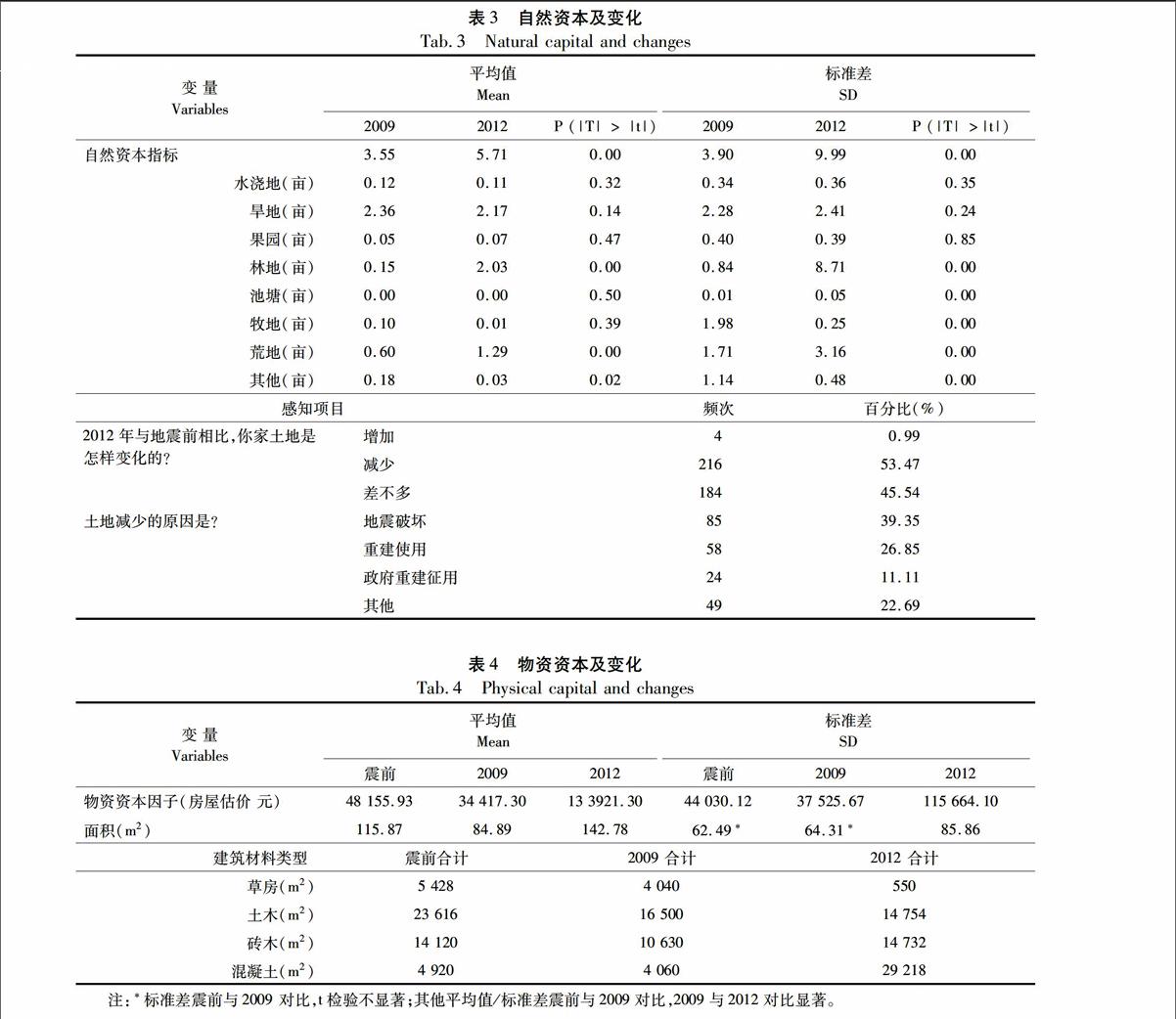

3.3自然资本及变化

本文中的自然资本因子是用家庭所拥有的各类土地面积总和测量的。土地类型分为水浇地、旱地、果园、池塘、草地、林地、荒地和其他。自然资本的变化如表3所示。自然资本因子的平均值从2009年到2012年有所增加,具有统计显著性。其中,可耕种土地在地震之后有所减少。本调研区域是山区,果园、池塘和草地都非常少;水浇地、旱地和荒地是当地主要的土地资源类型。大部分水浇地位于山谷中相对平坦的地区,也是比较适合人们居住的地区。山上是旱地和荒地的主要所在位置,也有一些村落。地震之后,为了规避地震风险,在当地政府的帮助和指导下,一些村庄和家庭成功地从山上搬迁到了山谷地带。因此,从表3中可以看出,水浇地的平均值从2009年初的0.12亩降低到2012年的0.11亩,旱地平均值从2009年的2.36亩降低到2012年的2.17亩,t检验显示水浇地和旱地的变化统计值不显著。

从家庭所拥有土地类型变化看,用于耕种的土地面积减少,林地和荒地以及果园面积增加,使得自然资本因子呈现出增加的趋势。这是因为灾后重建过程中,一部分人从山上搬迁下来,原来位于山上的一些耕地和牧地被迫放弃,转变为容易管理的林地[27]。

在2012年第二次回访的时候,我们问了被访者对自己土地变化的感知。在415户中,约有53.47%的被访者认为自己家所拥有的土地与地震前相比减少了,另外45.54%的人们认为自己拥有的土地与地震前差不多,只有约1%的被访者家庭的土地有所增加。具体到土地减少的原因,39.35%认为是地震破坏,26.85%认为在重建中使用,11.11%认为是被政府重建征用,另外还有22.69%认为是被其他使用方式占用。

3.4物资资本及变化

本文的物资资本因子主要是用家庭所拥有的不动产价值来估计的。在调查中,也收集了家庭所拥有建筑物的建筑材料和建筑面积。根据房子的建筑材料,本调研地点的房子可分为草房、土木、砖木和砖混4种类型。在2009年第一次问卷调查的时候,我们也让被访者回顾了地震前他们家主要建筑的信息。因此,物质资本实际上包含了3个节点的情况:地震前,震后8个月(2009年初)和地震过后约4年的时候(2012年夏),平均值和标准差以及相关t检验结果如表4所示。表 2人力资本及变化

家庭成员受教育最高水平13.0713.3410.0010.9811.1310.00无论从建筑材料、居住面积还是房子估计价值来说,当地居民的居住条件在灾后恢复过程中都有了很大提高。如表4所示,物质资本因子(估计房屋价值)在地震前的平均值是人民币48 155.93元,地震后降低到34 417.30元,2012年升到133 921.30元。就房屋建筑面积来说,地震前户均居住面积为115.87m2,地震后户均居住面积减少到84.89 m2,在2012年的灾后恢复阶段上升到户均142.78 m2。从建筑物所使用的材料来说,也有很大提升。在地震前,本调查中所有住户的草房建筑面积总和为5 428 m2,该数字在2012年下降为550 m2。抗震性能比较好的砖木和砖混结构房屋的建筑面积有了较大增长,分别从14 120和4 920 m2增加到14 732和29 218 m2。

综上,无论从建筑材料,建筑面积还是房屋估价方面来说,家庭物资资本在震后恢复过程中都有很大提升。当然,这些指标除了平均值增加之外,标准差也都增加,从某种程度上显示当地家庭所拥有物资资本的不平等程度也增加了。

3.5社会资本及变化

本研究中的社会资本包含三个维度:组织参与、社会支持和社会信任,最终的社会资本因子是组织参与度、社会支持问题均值和社会信任问题均值相同权重加权计算得出,见公式(2)。组织参与因子是家庭成员参与组织活表3自然资本及变化

其他平均值/标准差震前与2009对比,2009与2012对比显著。动得分总和,社会支持和社会信任因子是每部分问题的平均得分。

社会资本因子=∑(组织参与,社会支持,社会信任)(2)

如表5所示,计算所得的社会资本因子在灾后恢复过程中有所增加,社会资本因子得分平均值从2009年初的7.80增加到2012年的8.52。社会资本的三个子因子,组织参与、社会支持和社会信任也都有所增加。其中组织参与因子得分从1.19增加到1.51,社会支持因子得分从2.88增加到2.97,社会信任因子得分从3.73增加到4.05。总体看,社会资本增加是显著的。从社会资本因子及其子因子的标准差来看,标准差有所减少,说明不同家庭所拥有社会资本的差异在灾后减少,仅有社会信任子因子的标准差变化统计检验呈显著性。

社会支持:“如果你家遇到困难需要别人帮忙,是否能从上述组织或个人得到帮助?”被用来测量家庭从9种可能来源可以获得的社会支持度。答案分值为1-5,分别代表了“肯定得不到帮助”、“可能得不到帮助”、“不好说”、“可能得到帮助”、“肯定能得到帮助”。根据之前的社会支持研究[23]以及本地实际情况,本研究选取了朋友、邻居、子女、其他亲戚、村集体、乡镇政府、银行、信用社和其他这9种作为可能的社会支持来源。来自于这9种来源的支持得分平均值即为社会支持得分(子因子)。

结果显示个人和家庭的非正式网络是人们获得社会支持的主要来源,无论是在地震发生之后短时间内还是在4年后的相对常态的时候(来自于亲朋、邻居的社会支持得分平均值明显比来自于村委会、乡镇政府的社会支持得分高)。另外,从比较危机时刻(地震发生之初)和相对常态的时候(2012年)人们可以获得的社会支持程度变化可以发现,相较于常态时,人们在地震发生之初可以从诸如村委会、乡镇政府、银行等正式机构获得更多的支持。在地震4年后的相对常态阶段,人们可以从正式组织获得的支持有明显减少。虽然无论是在危机时刻还是在常态时候,非正式社会网络都是个人和家庭社会支持的主要来源,人们在常态时候可以从家庭非正式网络获得更多支持。由于大部分家庭的社会网络都是基于本地的,在诸如汶川地震这样的巨灾发生之后,当地大部分家庭的绝大部分社会网络都受到了影响,因此在地震发生之初,非正式网络的社会支持作用有被消弱。正如不少村民表示“亲戚朋友们也都遭了灾,没地方借,也不好意思开口借”。因此,在这种巨灾之中,来自于正式组织,特别是政府的支持起到了非常重要的作用。

社会信任:本研究中的社会信任是用被访者对有关社会信任的6条陈述的同意程度来测量的,被访者对这6条有关社会信任陈述的同意程度的平均值被用来作为社会信任因子的得分。对每条陈述的同意度得分为1-5,分别代表了“完全不同意”“不同意”“不好说”“比较同意”“完全同意”。结果显示,从2009年初到2012年的灾后恢复阶段,人们对所有6条关于社会信任的陈述认可程度都有所增加,而且这些增加都是显著的。其中“如果你家有红白喜事,大家都会来帮忙”这个陈述无论是在2009年初还是2012年夏,都是得分最高的,分别为4.25和4.61(满分5分)。“如果你为大家的利益吃亏受罪,大家会拥护你”这句陈述是在灾后恢复阶段增幅最大的,从2009年初的3.57分增加到2012年的4.09分,分值增加了0.52分。从标准差来看,本文所使用的与社会信任相关的6个测量得分的标准差从2009年到2012年都有所降低(部分条目统计检验不显著),这反应不同家庭之间的社会信任得分差距在灾后恢复阶段降低了。

组织参与:本研究中的组织参与由三个变量计算而成,第一个是每个家庭成员参与组织的个数,第二个是组织参与者在组织内是否活跃,第三个是在组织内是否担任领导岗位。本研究团队根据中国农村各类组织发展情况及之前对该地区的了解,列出了当地可能出现的12种组织,然后分别询问了被访者及其家庭成员参与这12种组织的情况。如果有家庭成员参与某个组织,则询问了其活跃程度及是否担任领导岗位。活跃度和领导岗位两个变量都是二元变量,分别被赋值为1(否)和2(是)。这三个变量的乘积被用来作为每个家庭成员的组织参与度,然后所有家庭成员的组织参与度之和就是整个家庭的组织参与因子得分。总体来说,人们的组织参与度从2009年到2012年有所增加。在2009年初,本调查的415户家庭中约有38.07%的家庭有家庭成员隶属于某种组织,而这一数字在2012年增加到48.92%。对于有家庭成员参与某种组织的家庭,大部分家庭仅有1个家庭成员参加了某种组织,只有极其个别的家庭有多个成员有组织隶属。另外,从担任领导情况来看,在2009年初有18个人在其所参与的组织中承担了领导岗位,在2012年该数字增加到20。从活跃程度来看,在2009年初,约 28.19%的家庭至少有一名家庭成员在组织中很活跃,该数字在2012年上升到34.22%。从参与组织的类型来看,虽然本研究中列出了12种可能出现的组织,但调查结果表明本地村民只隶属于两种组织,一类是政治类组织如中国共产党或者青年团,另一类是宗教组织,主要是佛教和基督教。

3.6生计资本标准化

在上面的分析中,由于各类生计资本的单位都不一样,并不利于横向和纵向比较,因此本文参考UNDP人类发展因子的建构方法[28],对每一类生计资本进行了标准表5社会资本及变化

标准化后的生计资本因子平均值和方差如表6所示。平均来说,从2009年初到2012年的灾后恢复过程中,生计资本的每个维度在灾后恢复阶段都有所增加。物质资本有最大的增幅,平均得分几乎增加了4倍,从2009年的0.078 5增加到2012年的 0.277 9 。人力资本增幅最少,从2009年的0.403增加到2012年的 0.434 3。倒数第二增幅的是社会资本,大约增加了10%。金融资本和自然资本的增幅居中,分别从2009年的0.217 6和0.087 3增加到2012年的0.263 1和0.140 2。