不同药剂及施药技术对小麦赤霉病的防治效果研究

成晓松,仇广灿,胡健,吴韦薇,陈永明,赵阳,黄婷婷(盐城市盐都区病虫测报站,江苏盐都4005;盐城市植保植检站,江苏盐城400)

不同药剂及施药技术对小麦赤霉病的防治效果研究

成晓松1,仇广灿1,胡健1,吴韦薇1,陈永明2,赵阳2,黄婷婷2

(1盐城市盐都区病虫测报站,江苏盐都224005;2盐城市植保植检站,江苏盐城224002)

摘要:近年来,长江中下游麦区小麦赤霉病流行频率高,危害重,小麦赤霉病菌对苯并咪唑类多菌灵及其复配剂已产生明显抗性,防效下降,笔者从在小麦赤霉病已登记和尚未登记的杀菌剂品种中选择了6大类16个农药品种,按推荐用量进行比较试验,筛选对小麦赤霉病抗性菌株高效的防治药剂,同时对最佳施药时期、用药次数、防治间隔期进行试验。结果表明:咪鲜胺、氯啶·戊唑醇、戊唑·咪鲜胺、氰烯菌酯·戊唑醇4种药剂对小麦赤霉病有良好的防控效果好,防效均在80%以上,可作为替代多菌灵防治小麦赤霉病的首选药种。戊唑·多菌灵、咪鲜·多菌灵、戊唑醇、申嗪霉素、氰烯菌酯5个药剂对小麦赤霉病的防控效果在70%~80%,相当或略优于多菌灵处理,可作为防治小麦赤霉病交替使用的药种,其中申嗪霉素作为抗菌素类药剂,对减少化学药剂使用量,减轻环境压力具有重要意义。试验同时明确了在小麦赤霉病发生年份,防治小麦赤霉病用药1次的最佳施药期为小麦扬花初期,最佳用药次数为扬花初期、间隔5~7天用药2次,最佳防治间隔期为5~7天。

关键词:小麦赤霉病;农药;施药技术;防治效果

0 引言

小麦赤霉病(Gibberrella zeae)是长江中下游麦区的主要病害之一。近年来,江苏省直播水稻面积逐年扩大,小麦播种期被明显推迟[1],小麦抽穗扬花期极易与高温、多湿的气候条件碰头,造成小麦赤霉病重发[2],近10年中,江苏小麦赤霉病有3年达大发生程度,而近3年就有2年为大发生,重发频次明显增加,对小麦高产稳产及品质[3-5]影响极大。小麦赤霉病的主要病原菌主要有禾谷镰孢(Fusarium graminearum Schw.)、黄色镰孢(Fusarium culmorum Sacc.)等5种[6],70年代中期到80年代中期,中国小麦赤霉病研究协作组在全国22个省市自治区的病穗或种子上分离获得6000余份样本,鉴定出27种镰刀菌种或变种[7-9],菌源复杂导致目前生产中应用的耐病品种在不同地区和不同年份中表现并不可靠[10],目前控制赤霉病为害仍不得不依赖化学防治进行主动预防,大面积使用的防治药剂以多菌灵、福美双及其复配剂为主,随着多国对多菌灵、福美双等药剂的限用或禁用,以及赤霉病菌对多菌灵抗性[12-13]增加,防病效果下降[14-15],迫切需要寻找新的可靠的赤霉病防治药剂,为此笔者收集了市场上常用的不同种类和不同杀菌机理的杀菌剂(含单剂和复配剂)16个品种,以筛选防治小麦赤霉病的有效药剂,为大面积推广提供科学依据,同时对小麦赤霉病防控的最佳施药时期、最佳施药次数以及最佳施药间隔期进行试验研究,以期为小麦赤霉病的防控寻找高效药剂和精准的施药技术。

1 材料与方法

1.1试验设计

1.1.1不同药剂对小麦赤霉病防治效果试验共设17个处理:苯并咪唑类杀菌剂及复配制剂类:(1)50%多菌灵WP(苏州遍净植保科技有限公司)1500 g/hm2;(2)40%戊唑·多菌灵SC(江苏剑牌农药化工有限公司)1500 mL/hm2;(3)30%氟环·多菌灵SC(山东新势立生物科技有限公司)1800 mL/hm2;(4)59.7%咪鲜·多菌灵WP(江苏辉丰农化股份有限公司)600 g/hm2;(5)40%多·酮WP(江苏金凤凰农化有限公司)1800g/hm2。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂及复配制剂类:(6)25%嘧菌酯SC(浙江博仕达作物科技有限公司)600 mL/hm2;(7)20%烯肟·戊唑醇(沈阳科创化学品有限公司)900 mL/hm2;(8)15%氯啶·戊唑醇SC(江苏宝灵化工股份有限公司)1500 mL/hm2;(9)75%肟菌·戊唑醇WDG(德国拜耳作物科学公司)300 g/hm2;(10)75%戊唑·嘧菌酯WDG(世科姆化学贸易(上海)有限公司)300g/hm2。咪唑类杀菌剂:(11)25%咪鲜胺EC(上海艾科生物药业有限公司)1080 mL/hm2。三唑类杀菌剂及复配剂:(12)80%戊唑醇WP(江苏丰登农药有限公司)337.5g/hm2;(13)45%戊唑·咪鲜胺EW(江苏锦宏生物科技有限公司)750 mL/hm2。抗菌素类杀菌剂:(14)1%申嗪霉素SC(上海农乐生物制品股份有限公司)1800 mL/hm2。其它类杀菌剂及复配制剂类:(15)25%氰烯菌酯EC(江苏省农药研究所股份有限公司)1500 mL/hm2;(16)48%氰烯·戊唑醇SC(江苏省农药研究所股份有限公司)900 mL/hm2;(17)清水对照。小区面积20 m2,重复3次,随机区组排列。试验分2次施药,4月28日(小麦扬花初期)第1次施药,5月5日(间隔7天)第2次施药。

1.1.2最佳施药时期试验设7个处理:(1)孕穗中后期施药(4月15日);(2)抽穗初期施药(4月23日);(3)抽穗盛期施药(4月26日);(4)扬花初期施药(4月28日);(5)扬花盛期施药(4月30日);(6)灌浆初期施药(5月5日);(7)清水对照。每一生育期用药1次,每处理重复3次,小区面积20 m2,随机区组排列,用药种类为每公顷用25%氰烯菌酯EC 1500 mL。

1.1.3最佳施药次数试验设5个处理:(1)小麦扬花初期(4月28日)用药1次;(2)小麦扬花初期用第一次药,间隔5天(5月3日)再用第2次药;(3)小麦扬花初期用药一次,以后每隔5天(5月3、8日)用药1次,共用3次药;(4)小麦齐穗期(4月26日)、扬花初期(4月28日)、间隔5天(5月3日),连续用药3次;(5)空白对照。各处理重复3次,小区面积20 m2,随机区组排列,用药种类为每公顷用25%氰烯菌酯EC 1500 mL。

1.1.4最佳施药间隔期试验设4个处理:(1)小麦扬花初期(4月28日)用第1次药,间隔3天(5月1日)用第2次药;(2)小麦扬花初期用第一次药,间隔5天(5月3日)用第二次药;(3)小麦扬花初期用第1次药,间隔7天(5月5日)用第2次药;(4)清水对照。各处理重复3次,小区面积20 m2,随机区组排列,用药种类为每公顷用25%氰烯菌酯EC 1500 mL。

1.2试验地概况

试验在江苏省盐城市盐都区盐龙街道跃马村三组进行,共2块相邻地块,不同药剂对小麦赤霉病防治效果试验在一块地进行,其他3个试验在一块地进行,试验地土壤为粘壤土、pH 7.1,肥力均匀、排灌方便、供试小麦品种为‘郑麦9023’,长势均衡一致,施药前1个月内未使用杀菌剂。

1.3气象资料

4月28日(小麦扬花初期)晴间多云,西北风,3.9m/s,平均气温15.6℃,相对湿度79%。5月5日晴间多云,西南风,2.3 m/s,平均气温15.8℃,相对湿度51%。扬花初期前一周(4月22日—4月28日)平均气温17.0℃,最高气温23.1℃,最低气温11.2℃,平均相对湿度76.9%,降雨日3天,降雨量26.1 mm。扬花初期至灌浆初期(4月29日—5月5日)平均气温17.6℃,最高气温27.4℃,最低气温7.6℃,平均相对湿度60.6%,降雨日0天,降雨量0 mm。灌浆初期后(5月6日—5月30日)平均气温21.0℃,最高气温32.3℃,最低气温10.8℃,平均相对湿度68.2%,降雨日5天,降雨量62.0mm。

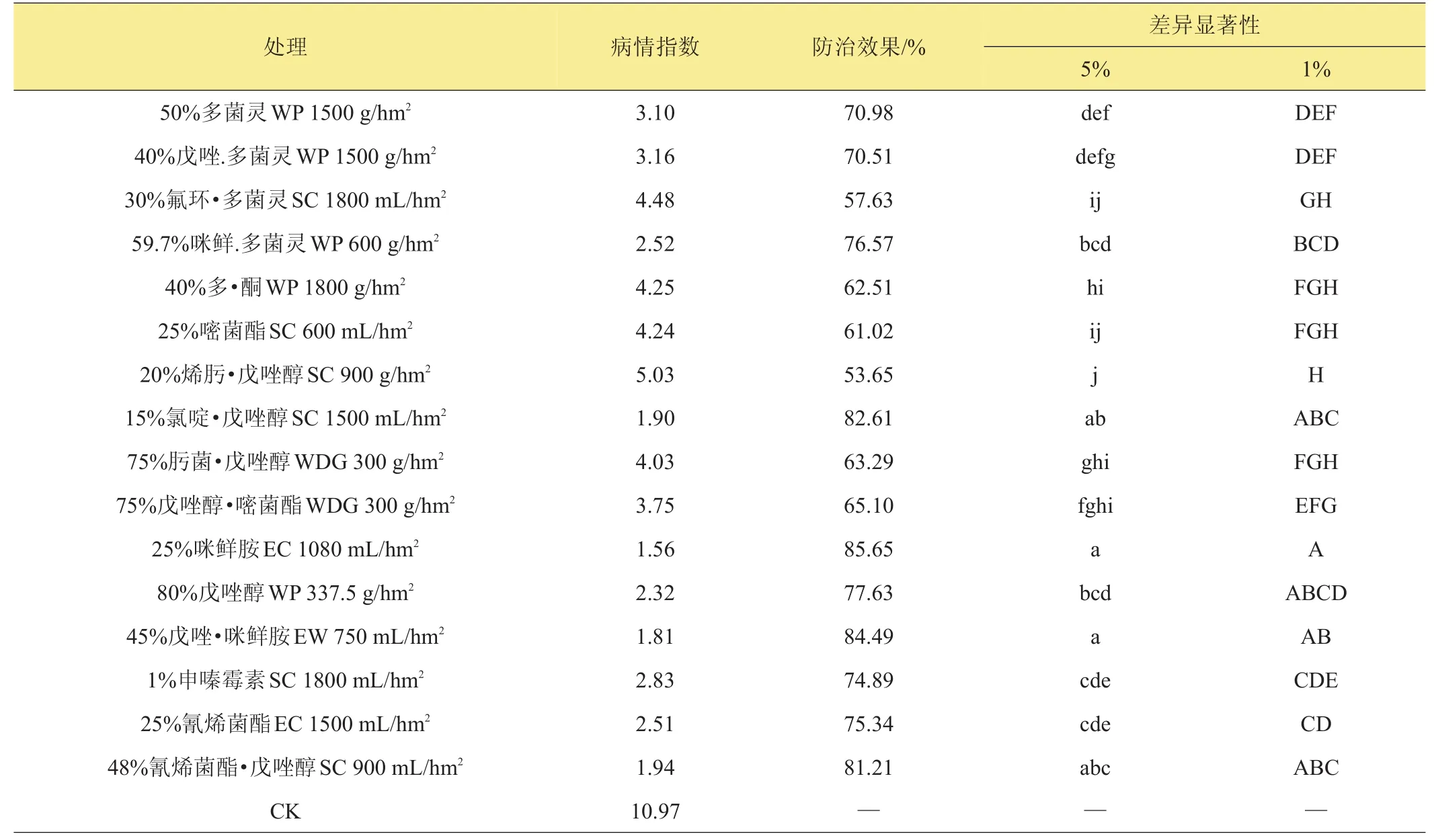

表1 不同药剂处理对小麦赤霉病的防治效果表

1.4施药方法

采用利农牌HD-400型喷雾器(可调锥形喷头,工作压力45 MPa,喷射速率710 mL/min,常规喷雾,每公顷喷药液50 kg。

1.5调查内容和方法

于5月25日(小麦赤霉病病情稳定期)调查1次。调查方法:每小区采用对角线5点取样方法,每点调查0.11 m2,调查总穗数、病穗数和发病级数,计算各处理病情指数和防治效果。

分级标准:0级,无病;1级,发病小穗占全穗的1/4以下;3级,发病小穗占全穗的1/4~1/2;5级,发病小穗占全穗的1/2~3/4;7级,发病小穗占全穗的3/4以上。

1.6数据处理

试验数据用DPS数据处理软件进行处理。

2 结果与分析

2.1不同药剂对小麦赤霉病的防治效果

根据试验调查结果,咪唑类杀菌剂中的25%咪鲜胺EC、甲氧基丙烯酸酯类中的15%氯啶·戊唑醇SC、三唑类中的45%戊唑·咪鲜胺EW、其它类中的48%氰烯菌酯·戊唑醇SC 4种药剂对小麦赤霉病的防控效果好,防效均在80%以上,极显著优于苯并咪唑类中的50%多菌灵WP处理;苯并咪唑类复配剂中的40%戊唑.·多菌灵SC、59.7%咪鲜·多菌灵WP,三唑类中的80%戊唑醇WP,抗菌素类中的1%申嗪霉素SC,其他类中的25%氰烯菌酯EC 5个处理对小麦赤霉病的防控效果一般,防效在70%~80%,相当或略优于苯并咪唑类中的50%多菌灵WP处理;苯并咪唑类复配剂中的30%氟环·多菌灵SC、40%多·酮WP,甲氧基丙烯酸酯类中的25%嘧菌酯SC、20%烯肟·戊唑醇SC、75%肟菌·戊唑醇WDG、75%戊唑醇·嘧菌酯WDG 6个处理对小麦赤霉病的防控效果较差,防效在70%以下,低于常规的苯并咪唑类的50%多菌灵WP处理(见表1)。

2.2最佳施药时期研究

根据试验调查,在小麦不同生育期施药对小麦赤霉病的防控效果有明显差异。不同施药时期的防病效果以扬花初期施药防治小麦赤霉病的防效最高,每公顷用25%氰烯菌酯EC 1500 mL平均防效为70.50%,其次为扬花盛期,平均防效为65.93%,抽穗盛期、抽穗初期、灌浆初期及孕穗中后期施药的防效依次下降,防效均在50%以下,方差分析结果表明,扬花初期和扬花盛期施药两处理间防效差异不显著,极显著高于其他各施药时期(见表2)。

表2 不同施药时期防治小麦赤霉病试验结果表

2.3最佳施药次数研究

根据调查结果,在3次用药处理中,以齐穗期、扬花初期、扬花初期后隔5天共用药3次处理的防效最好,平均防效为72.71%,扬花初期、间隔5、10天共用药3次处理的防效次之,平均防效为71.33%,扬花初期、间隔5天共用药2次的平均防效69.11%,方差分析结果,齐穗期、扬花初期、扬花初期后隔5天共用药3次处理处理防效略高于扬花初期、间隔5天、10天用药共用药3次处理,差异不显著,显著高于扬花初期、间隔5天共用药2次处理,扬花初期、间隔5天、10天用药共用药3次处理和扬花初期、间隔5天共用药2次处理间差异达不到显著水平,3处理均极显著高于扬花初期用药1次的防病效果(见表3)。

表3 不同施药次数防治对小麦赤霉病的防治效果试验结果表

2.4最佳用药间隔期研究

从调查结果看,扬花初期、间隔5天用药2次处理和扬花初期、间隔7天用药2次处理的防病效果较好,分别为68.57%、70.49%,2处理间差异不显著,均极显著高于扬花初期、隔3天用药2次处理(见表4)。

表4 不同用药间隔期防治小麦赤霉病试验结果表

3 讨论与结论

(1)本试验在2014年进行,小麦赤霉病中等流行,供试品种‘郑麦9023‘为小麦赤霉病高感品种,在长江以北地区种植面积较大,对大面积生产有较好的指导意义。

咪唑类杀菌剂中的25%咪鲜胺EC处理对小麦赤霉病防效最好,达85.65%,与崔晓萌[16]的研究结果高度一致,甲氧基丙烯酸酯类中的15%氯啶·戊唑醇SC、三唑类的45%戊唑·咪鲜胺EW,其他类中的48%氰烯菌酯·戊唑醇SC 3种药剂对小麦赤霉病有良好的防控效果好,防效均在80%以上,与姜海平等[17]、刁亚梅等[18]的研究结果一致,极显著高于常用药剂中的50%多菌灵WP处理,以上4种药剂可作为替代多菌灵防治小麦赤霉病的首选药剂品种。苯并咪唑类中的40%戊唑·多菌灵WP、59.7%咪鲜·多菌灵WP,三唑类中的80%戊唑醇WP,抗菌素类中的1%申嗪霉素SC[19],其他类中的25%氰烯菌酯EC[20-21]5个处理对小麦赤霉病的防控效果一般,防效在70%~80%,相当或略优于苯并咪唑类的50%多菌灵WP处理,可作为防治小麦赤霉病交替使用的品种,其中1%申嗪霉素SC作为抗菌素类,对减少化学药剂作用,减轻环境压力有重要意义。

(2)最佳施药期:在小麦赤霉病防治上,用药1次,以小麦扬花初期用药防控效果最好,扬花盛期次之,抽穗盛期、抽穗初期、灌浆初期及孕穗中后期施药的防效依次下降,用药过早或过迟,防效均明显下降,这与孙俊铭等[22]的研究结果完全一致,和贲秀兰等[23]研究结果基本一致,贲秀兰研究认为小麦扬花37.5%时用药防效最好,与本试验的扬花初期一般为同一天,仅相差数小时时间。由于抽穗盛期(4月26日)施药后4 h前有降雨23.5 mm,次日降雨1.7 mm,对抽穗盛期施药处理的结果有一定影响,对抽穗盛期还是扬花盛期的防效较好,需进一步试验。

(3)最佳施药次数:以扬花初期、间隔5天用药2次的防病效果较好,明显好于扬花初期用药1次的防病效果,施药次数过多,防效提高不明显,这与孙俊铭等[22]的研究结果一致。

(4)最佳用药间隔期:扬花初期后间隔5天和扬花初期后间隔7天2处理的防效相当,无显著差异,均显著优于间隔3天处理,与孙俊铭等[22]的研究结果一致。

参考文献

[1]朱汉清,陈永明,林付根,等.2013年盐城地区麦子赤霉病发生特点分析与对策[J].安徽农业科学,2013,41(33):12872-12873.

[2]杨荣民,吴燕,朱凤,等.2010年江苏省小麦赤霉病流行特点及防治对策探讨[J].中国植保导刊,2011(2):16-19.

[3]浙江农业大学.农业植物病理学[M].上海:上海科学技术出版社, 1980:88.

[4]《植保员手册》编绘组编.植保员手册[M].上海:上海科学技术出版社,2006:32.

[5]方兴洲.小麦赤霉病研究进展[J].现代农业科技,2014(23):134-135.

[6]Champeil A, Doré T, Fourbet J F. Fusarium head blight. epidemiological origin of the effects of cultural practiceson head blight attacks and the production of mycotoxins by Fusarium in wheat grains[J].Plant Science,2004,166:1389-1415.

[7]刘红军,侯清松.小麦赤霉病的发生发展及抗赤资源利用[J].小麦研究,2014,35(1):11-17.

[8]喻大昭.麦类赤霉病研究进展[J].植物保护,2009,35(3):1-6.

[9]全国小麦赤霉病研究协作组.我国小麦赤霉病穗部镰刀菌种类、分布及致病性[J].上海师范大学学报,1984(3):69-82.

[10]杨进,刘学儒,秦玉金,等.扬州市近年小麦赤霉病发生特点及防控策略[J].中国植保导刊,2014(4):39-42.

[11]陆维忠.小麦赤霉病抗性分子标记的筛选及其利用[J].江苏农业学报,2011,27(2):243-249.

[12]张洁,伊艳杰,王金水,等.小麦赤霉病的防治技术研究进展[J].中国植保导刊,2014(1):24-28.

[13]邵振润,周明国,仇剑波,等.2010年小麦赤霉病发生与抗性调查研究及防控对策[J].农药,2011,50(5):385-389.

[14]汪祖国,顾品强,何吉,等.2012年上海市小麦赤霉病局部重发原因研究[J].上海农业学报,2014,30(1):68-71.

[15]陈永明,林付根,赵阳,等.论江苏东部麦区赤霉病流行成因与监控对策[J].农学学报,2015,5(5):33-38.

[16]崔晓萌.25%咪鲜胺乳油防治小麦赤霉病药效试验[J].安徽农学通报,2012,18(15):105-127.

[17]姜海平,阚李斌,蔡超,等.不同杀菌剂对小麦赤霉病的防治效果[J].河北农业科学,2011,15(2):56-57.

[18]刁亚梅,周明国,王建新,等.48%氰烯菌酯·戊唑醇悬浮剂防治小麦赤霉病的开发[J].农药,2012,51(5):375-377.

[19]赵影,张影,赵凤梅,等.1%申嗪霉素悬浮剂防治小麦赤霉病药效试验初报[J].安徽农学通报,2012,18(24):87-88.

[20]张丽萍,张维根.不同药剂防治小麦赤霉病试验简报[J].上海农业科技,2012(6):129.

[21]韩振权,徐林华,张顾旭,等.不同药剂防治小麦赤霉病田间药效试验初报[J].上海农业科技,2012(5):112-114.

[22]孙俊铭,韦刚,张启高,等.小麦赤霉病药剂防治适期及不同防治次数效果研究[J].安徽农学通报,2011,17(1):110-139.

[23]贲秀兰.小麦赤霉病适期用药试验简报[J].上海农业科技,2011(1): 100-101.

致谢:盐城市盐都区气象局霍金兰女士(工程师)提供气象资料。

Control Efficiency of Different Pesticides and Application Technologies Against Wheat Scab

Cheng Xiaosong1, Qiu Guangcan1, Hu Jian1, Wu Weiwei1, Chen Yongming2, Zhao Yang2, Huang Tingting2

(1Yandu Agricultural Pest Monitoring and Forecasting Station, Yandu 224005, Jiangsu, China;2Yancheng Plant Protection Station, Yancheng 224002, Jiangsu, China)

Abstract:In recent years, the wheat scab has become a severe epidemic around the middle and lower reaches of Yangtze River in China, and Fusarium graminearum has obvious resistance to benzimidazole fungicide carbendazim and its compounded agents. The authors selected 16 kinds of pesticides of 6 categories from registered and unregistered bactericides, conducted comparative experiments according to recommended dosage to screen the efficient fungicide to control the resistant strain, and also studied the best fungicides spray period, frequency and intervals. The results showed that: prochloraz, the mixture of triclopyricarb and tebuconazole, the mixture of tebucon azole and prochloraz and the mixture of JS399-19 and tebuconazole had good control effect on wheat scab, and the control efficiency was above 80% , which could be used as a replacement of carbendazim. The control efficiency of the mixture of tebuconazole and carbendazim, the mixture of prochloraz and carbendazim, tebuconazole, shenqinmycin and JS399-19 was 70%-80%, which was equal to or slightly better than that of carbendazim treatment, and they could be used as alternates. Shenqinmycin was a kind of antibiotic drugs, which had significant meanings to reduce the usage amount of chemical agent and environment stress. The results also showed the happen years of wheat scab, and the best spray period was the preliminary stage of flowering stage, the best pesticide application frequency was twice at the preliminary stage of flowering stage with a 5-7 days interval, and the best interval was 5-7 days.

Key words:Wheat Scab; Pesticides; Application Technologies; Control Efficiency

中图分类号:S432.4+4

文献标志码:B论文编号:cjas15060009

基金项目:江苏省农业科技自主创新项目“小麦产品中镰刀菌毒素的风险评估与监测预警关键技术研究”[CX(14)2126]。

第一作者简介:成晓松,男,1965年出生,江苏盐都人,高级农艺师,本科,主要从事粮食作物病虫测报、新农药试验示范推广工作。

通信地址:224005江苏省盐城市世纪大道盐城市盐都区病虫测报站,Tel:0515-86024322,E-mail:ydcxs@163.com。

收稿日期:2015-06-09,修回日期:2015-08-13。