1970~2013年呼伦贝尔地区冬季气温时空变化特征

王慧清

(内蒙古呼伦贝尔市气象局,内蒙古 海拉尔 021008)

1970~2013年呼伦贝尔地区冬季气温时空变化特征

王慧清

(内蒙古呼伦贝尔市气象局,内蒙古海拉尔021008)

摘要:利用1970年12月至2014年2月内蒙古呼伦贝尔市16站月平均气温资料,对全市及其3个分区冬季气温时空变化特征进行分析。结果表明:呼伦贝尔市冬季气温增温速率与全国平均水平基本一致,近44 a全市冬季气温总体以0.2 ℃/10 a的幅度上升,1990年代以后气温波动加大,1990年代为最暖期,2000年代中期以后进入变暖趋缓阶段。其中,农区增温幅度略大于牧区和林区;全市及其林区、牧区冬季气温在1986年发生显著突变,由偏冷期转为偏暖期,而农区冬季气温并未发生明显突变;全市及3个分区冬季气温存在5~6 a、11~13 a及18~23 a的变化周期;全市冬季气温变化具有同步性,但又存在岭东南和岭西北相反的分布形式。

关键词:年际及年代际变化;气候突变;振荡周期;EOF;大兴安岭

引言

气候变暖给当今社会带来巨大挑战和潜在风险,不同地域气候变化趋势研究一直是大气科学研究领域的一个热点问题[1]。近100 a来在全球尺度上,冬季变暖、夏季略变冷[2]。近50 a中国冬季气温变暖速率显著大于夏季气温升温速率,普遍认为气候变暖在高纬度地区更为明显[3],其中东北地区和内蒙古地区春、冬季增温最明显[4]。呼伦贝尔市地处内蒙古东北部,较东北地区纬度更高,其北部是中国最寒冷地区之一,冬季平均气温-28 ℃,分布有大面积多年冻土。大兴安岭山脉横亘于呼伦贝尔境内,它对区域冬季气温具有重要影响:对入侵冷空气有屏障作用以及越山后的焚风效应,造成山脊和两麓气候差异明显,山脉两侧同纬度地区1月平均气温相差5 ℃之多[5]。因此,大兴安岭可能会对当地冬季气候变化模式产生影响。基于以上认识,本文通过开展呼伦贝尔市冬季气温的时空变化规律研究,以期得出当地特有的一些气候变化特征,为客观认识该地区冬季气温变化事实及冬季气温预报预测奠定基础。

1资料与方法

1.1资料及区域划分

所用资料为内蒙古自治区气候中心整编的1970年12月至2014年2月内蒙古呼伦贝尔市16站月平均气温资料。其中,12月至次年2月划分为冬季,并定义1970年12月至1971年2月为1970年冬季,依次类推,标准气候值采用1970~2013年的平均值。

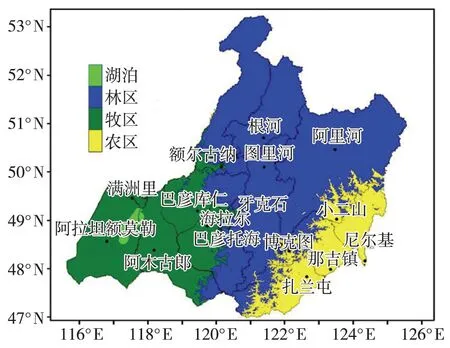

王希平等[5]遵循气候相似原则,基于17个气象和地理因子,采用聚类分析方法进行筛选,将呼伦贝尔市划分为3个差异明显的气候区。其中,大兴安岭东南部位于121°E以东、50°N以南,海拔较低为195~306 m,冬季平均气温-15.7~-12.7 ℃,与东北松嫩平原接壤,下垫面大多是农田,为农业气候区(简称农区),气象台站包括莫旗(尼尔基镇)、扎兰屯、阿荣旗(那吉镇)3站;大兴安岭西北部介于120°E以西、50°N以南,海拔554~662 m,略高于岭东南,冬季平均气温-20.5~-16.5 ℃,西南与蒙古高原接壤,下垫面主要是草原,为牧业气候区(简称牧区),气象台站包括海拉尔、陈巴尔虎旗(巴彦库仁镇)、鄂温克旗(巴彦托海镇)、满洲里、新巴尔虎右旗(阿拉坦额莫勒镇)、新巴尔虎左旗(阿木古郎镇)6站;大兴安岭及其岭东北海拔287~740 m,冬季平均气温-23.5~-18.2 ℃,下垫面主要是林地,为森林气候区(简称林区),气象台站包括牙克石、额尔古纳、根河、鄂伦春(阿里河镇)、图里河、博克图、小二沟(图1)7站,见图1。本文采用以上分区结果进行气候特征的对比分析。

图1 内蒙古呼伦贝尔市气候区划

1.2方法

为更好地研究近44 a来呼伦贝尔市及其3个分区冬季平均气温的年际、年代际变化特征,采用二项式系数加权平均法[6]对时间序列作10 a滑动平均处理,并对气温距平作一元线性回归,以反映随时间的长期变化趋势。另外,利用滑动t检验法、Morlet小波分析法和经验正交函数分析方法(EOF)[7]对冬季平均气温的气候突变特征、周期振荡规律和空间分布形式进行分析。

2结果分析

2.1年际变化特征

近44 a来,呼伦贝尔市冬季平均气温总体以0.2 ℃/10 a的幅度上升(图2a),其中林区和牧区冬季气温上升幅度与全市水平基本一致(图2b、图2d),而农区的上升幅度略高,气候倾向率约为0.3 ℃/10 a(图2c)。总体来看,呼伦贝尔市冬季气温大致经历2个明显变化阶段,1994年以前,全市冬季平均气温以1.2 ℃/10 a的幅度上升,此后以-1.3 ℃/10 a的幅度下降。然而,3个分区冬季气温变化阶段性特征与全市不尽相同,其中林区和牧区冬季气温也是以1994年为界,之前波动上升,之后较大幅度地波动下降,且牧区气温上升和下降的幅度均高于全市,分别为1.5 ℃/10 a和-1.8 ℃/10 a,而林区与全市气温变化幅度相当;农区冬季气温以2006年为界,之前波动上升,之后持续下降,上升幅度低于全市,为0.7 ℃/10 a,下降幅度远高于全市,为-3.6 ℃/10 a。

图2 1970~2013年呼伦贝尔全市(a)及其林区(b)、农区(c)、牧区(d)冬季气温距平线性变化趋势

研究[8-13]发现,自1950年以来华北冬季气温增温率达0.27 ℃/10 a,东北地区冬季气温平均上升速率为0.45 ℃/10 a[14]。造成以上结果差异的原因是选取的时间段不同。当采用统一时间段时,呼伦贝尔市与东北和全国的增温幅度基本无明显差异(图略)。说明呼伦贝尔市作为我国的“冷极”,冬季气温并没有表现出比全国其它地区更快的增温幅度。

IPCC第五次评估报告[15]指出,全球平均气温自1998年以来并没有显著上升(基本趋平),即进入所谓的变暖趋缓或停顿时期,且这种变化还可能持续一段时间。由于变暖停滞期持续时间较短,传统方法无法有效检测到时间序列后期的突变点,由暖变冷时期的气温下降大致是从2006或2007年开始[16]。本文由于增加了2006年以后的数据,即增加了气温变暖停滞期的数据,从而降低当地冬季气温的增温速率。这也间接说明呼伦贝尔市冬季气温变化进入变暖趋缓的阶段。

2.2年代际变化特征

由表1可知,呼伦贝尔市及其3个分区冬季气温年代际距平的变化特征较相似,1970~1980年代距平值为负,气温偏冷,1990年代至2013年距平值为正,为偏暖期,其中1970年代偏冷幅度最大,尤其是农区,冬季气温较常年偏低1 ℃以上;而1990年代偏暖最明显,冬季气温较常年偏高1.2 ℃以上,尤其是牧区偏高1.8 ℃;进入2000年代以后,冬季气温偏暖幅度明显减弱。综合来看,近44 a呼伦贝尔市冬季气温年代际波动最大的区域为牧区。呼伦贝尔市冬季气温年代际变化规律与我国北方其它地区基本相同[9-12,17-18]。

表1 呼伦贝尔市及3个分区冬季气温

2.3突变分析

图3是呼伦贝尔市及其3个分区冬季气温的10 a滑动t检验。可以看出,呼伦贝尔市及3个分区冬季气温的滑动t检验曲线变化特征不尽相同,其中全市及林区、牧区冬季气温在1980年代中期以前以显著降温趋势为主,t统计量均在1986年超过α=0.05的显著性水平线,而后波动升温,表明全市及林区、牧区冬季气温在1986年发生明显突变,经历由冷变暖的转折,这与华北[10]、东北[18-20]地区冬季气温由冷变暖的突变时间基本一致;农区冬季气温虽然也在1986年出现由冷变暖的转折,但t统计量并未超过α=0.05的显著性水平线,说明该区冬季气温并未出现明显突变。分区的结果反映出地势对于温度变化的重要作用,即大兴安岭对区域气候的影响较为明显。

图3 1970~2013年呼伦贝尔市及其3个分区冬季气温的滑动t检验

2.4周期振荡特征

采用Morlet小波分析方法对呼伦贝尔市近44 a冬季气温的标准化距平时间序列进行周期分析(图4)。图4中,虚线为负值表示温度降低,实线为正值表示温度升高。呼伦贝尔市及其3个分区冬季气温在1980年代初期以前和1990年代中期以后分别存在5~6 a的年际周期,1990年代初期以前还存在11~13 a 的年代际周期。另外,18~23 a的年代际周期近44 a始终存在,且周期振荡显著,经历了3个冷暖交替变化,且2013年20 a尺度上的小波系数等值线尚未闭合,表明未来几年呼伦贝尔市冬季气温将处于由暖变冷的过程。

另外,小波功率谱(图略)也反映出呼伦贝尔市及3个分区冬季气温存在着5~6 a、11~13 a和18~23 a的变化周期,其中全市及林区、牧区的上述3个周期均通过了99.5%信度检验,为显著周期,而农区的18~23 a变化周期未通过99.5%信度检验,为不显著周期。

上述分析可见,呼伦贝尔市冬季气温存在5~6 a的年际周期和11~13 a、 18~23 a的年代际周期。其中,5~6 a的年际振荡周期低于全国6~9 a[21]和东北地区8~9 a[18]的周期,而年代际变化周期略高于东北地区16~18 a[18]的周期。表明呼伦贝尔市冬季气温变化具有较高的波动性。

图4 1970~2013年呼伦贝尔全市(a)及其林区(b)、农区(c)、牧区(d)冬季气温的Morlet小波实部

2.5时空变化特征

为进一步弄清呼伦贝尔市冬季气温异常的时空结构,对全市16个测站1970~2013年冬季气温距平场进行EOF展开,第一特征向量方差贡献为85.37%,前2项特征向量的累积方差贡献92.35%。由图5a可见,呼伦贝尔市冬季气温距平EOF的第一模态一致表现为正值,值为0.21~0.29,表明该市各地冬季气温变化具有同步性,但又存在差异。其中,中西部为高值区,陈巴尔虎旗为高值中心,而东北部为低值区,表明在该市冬季气温一致偏高(或偏低)的情况下,存在西南部偏暖(偏冷)幅度较东北部偏暖(偏冷)幅度大的特征。另外从对应的标准化时间系数及其趋势线可看出(图略),近44 a该市冬季气温呈现明显的增温趋势,且存在明显的年代际变化特征,即1980年代后期之前冬季气温基本以偏冷为主,之后则呈偏暖态势。

图5 1970~2013年呼伦贝尔市冬季平均气温距平EOF分析的第一模态(a)和第二模态(b)的空间分布

图5b显示,呼伦贝尔市冬季气温距平EOF的第二模态值以大兴安岭为界,岭东南为正值区,岭西北为负值区,表明岭东南和岭西北冬季气温距平呈现相反的分布形式,即岭东南气温高(低)、岭西北气温低(高)。对应的时间系数(图略)显示:呼伦贝尔市冬季气温整体呈明显上升趋势,在1990年代以前,主要是岭西北气温较高而岭东南气温较低的分布形式,之后,主要是岭西北气温较低而岭东南气温较高的分布形式。岭西北隶属于内蒙古高原,主要受西伯利亚气团影响,属于典型的大陆性气候;而岭南属于东北平原的一部分,受海洋性季风气候影响,大兴安岭是这2种气候的分界点[5]。故而在大兴安岭两侧形成不同的气温分布形式。可见,呼伦贝尔市冬季气温的东西差异空间分布型主要是由地形引起的。

3结论

(1)1970~2013年,呼伦贝尔市冬季气温以0.2 ℃/10 a的幅度波动上升,2000年代中期以后冬季气温变化进入变暖趋缓的阶段,但不同分区略有不同,其中农区增温率略高于林区和牧区,且农区转折点在2000年代中期,而林区和牧区转折点在1990年代中期。从年代际距平变化来看,全市及3个分区冬季气温在1970~1980年代为偏冷期,1990年代以后为偏暖期,且1990年代为最暖期。其中,牧区冬季气温波动最大。

(2)呼伦贝尔市及其3个分区冬季气温经历了由冷变暖的转折,突变点在1986年,与我国东北地区冬季气温突变时间一致,但农区冬季气温突变不显著。

(3)呼伦贝尔市及其3个分区冬季气温存在5~6 a、11~13 a和18~23 a的变化周期。其中,全区及林区、牧区3个周期均显著,而农区18~23 a变化周期为不显著周期。其中,年际振荡周期低于全国和东北地区水平,而年代际振荡周期略高于东北地区,说明该地区冬季气温变化具有较高的波动性。

(4)以大兴安岭为界,近44 a呼伦贝尔市冬季气温变化既存在同步性,又存在岭东南和岭西北相反的变化形式,这种差异主要是由地形引起的。

参考文献:

[1] 王劲松,陈发虎,张强. 亚洲中部干旱半干旱区近100年来的气温变化研究[J]. 高原气象,2008,27(5):1035-1044.

[2] 章名立,曾昭美,季劲钧. 全球增暖过程中亚洲东部区域气候的特点[J]. 地理学报,1996,51(6):518-526.

[3] 张晶晶,陈爽,赵昕奕. 近50年中国气温变化的区域差异及其与全球气候变化的联系[J]. 干旱区资源与环境,2006,20(4):1-6.

[4] 虞海燕,刘树华,赵娜,等. 1951-2009年中国不同区域气温和降水量变化特征[J]. 气象与环境学报,2011,27(4):1-11.

[5] 王希平,赵慧颖,宋庆武,等. 内蒙古呼伦贝尔市林牧农业气候资源与区划[M]. 北京:气象出版社,2006.9-11,154-155.

[6] 丁裕国,江志红. 气象数据时间序列信号处理[M]. 北京:气象出版社,1998.194-201.

[7] 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术(第二版)[M]. 北京:气象出版社,2007.58-60,99-104,106-113.

[8] 林学椿,于淑秋. 近40年我国气候趋势[J]. 气象,1990,16(10):16-21.

[9] 张友姝,王谦谦,钱永甫. 近50 a华北地区冬季气温的时空变化特征[J]. 南京气象学院学报,2002,25(5):633-639.

[10] 何春,何金海. 冬季北极涛动和华北冬季气温变化关系研究[J]. 南京气象学院学报,2003,26(1):1-7.

[11] 孔凡超,史印山,尤凤春. 华北冬季气温变化及背景场分析[J]. 气象科技,2007,35(2):198-203.

[12] 汪宏宇,龚强,孙凤华. 东北和华北东部气温异常特征及其成因的初步分析[J]. 高原气象,2005,24(6):1024-1033.

[13] 李庆祥,董文杰,李伟,等. 近百年中国气温变化中的不确定性估计[J]. 科学通报,2010,55(16):1544-1554.

[14] 沈志超,任国玉,李娇,等. 中国东北地区冬季气温变化特征及其与大气环流异常的关系[J]. 气象与环境学报,2013,29(1):47-54.

[15] IPCC. Climate change 2014:impacts, adaptation, and vulnerability[M/OL]. Cambridge:Cambridge University Press, in press, 2014[2014-04-10]. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/

[16] 梁苏洁. 近50年中国冬季气温和冬季风以及区域环流的年代际变化研究[D]. 北京:中国气象科学研究院,2014.11-12.

[17] 康丽华,陈文,魏科. 我国冬季气温年代际变化及其与大气环流异常变化的关系[J]. 气候与环境研究,2006,11(3):330-338.

[18] 杨素英,王谦谦,孙凤华. 我国东北南部冬季气温异常及其大气环流特征变化[J]. 应用气象学报,2005,16(3):334-345.

[19] 刘实,闫敏华,隋波. 东北三省冬季气温变化的有关研究进展[J]. 气候变化研究进展,2009,5(6):357-361.

[20] 高峰,隋波,孙鸿雁,等. 1951-2008年东北地区冬季气温变化及环流场特征[J]. 气象与环境学报,2011,27(4):12-16.

[21] 黄琦. 中国冬季气温的年际变化[J]. 山东气象,2007,27(2):5-8.

Temporal and Spatial Variation Characteristics of Winter Temperature in Hulunbuir of Inner Mongolia During 1970-2013

WANG Huiqing

(HulunbuirMeteorologicalBureauofInnerMongolia,Hailaer021008,China)

Abstract:Based on the monthly mean temperature of 16 weather stations in winter from 1970 to 2013 in Hulunbuir of Inner Mongolia, the temporal and spatial variation characteristics of winter temperature in whole area and three subregions were analyzed. The results showed that the warming rate of winter temperature in Hulunbuir was consistent with the mean value of the whole country, the climatic tendency of winter temperature was 0.2 ℃/10 a in the past 44 years, thereinto the fluctuation of winter temperature increased after the 1990s, the 1990s was the warmest ten years, while the winter temperature entered into a phase of slowing warming after the middle 2000s. And the warming rate of winter temperatures in agriculture region was slightly higher than that of the pasture and forest regions of Hulunbuir. The abrupt changes of winter temperature in Hulunbuir and its forest region, pastoral region occurred in 1986, and the colder period transfered to warmer phase. However, the abrupt change of winter temperature in agriculture region wasn’t significant. There were 5-6 a、11-13 a and 18-23 a oscillation periods of winter temperature in Hulunbuir and its three subregions, but the oscillation periods of 18-23 years in agriculture region didn’t pass the 0.05 level significant test. The winter temperature variation in each area of Hulunbuir was synchronism, while there were somewhat differences at the same time, and the distribution pattern of winter temperature anomaly was opposite in the southeast and northwest of the Great Hinggan mountains.

Key words:annual and decadal variations; climate abrupt change; period oscillation; EOF analysis; Great Hinggan mountains

中图分类号:P423.3

文献标识码:A

文章编号:1006-7639(2016)-02-0276-06

doi:10.11755/j.issn.1006-7639(2016)-02-0276

作者简介:王慧清(1982-),女,硕士,工程师,主要从事预报预测相关工作. E-mail:whq_wcs@126.com

基金项目:内蒙古自治区青年气象科技项目(nmqnqx201403)和呼伦贝尔市气象局科学技术研究项目(hlbeqx2015003)共同资助

收稿日期:2015-06-24;改回日期:2015-08-17

王慧清.1970~2013年呼伦贝尔地区冬季气温时空变化特征[J].干旱气象,2016,34(2):276-281, [WANG Huiqing. Temporal and Spatial Variation Characteristics of Winter Temperature in Hulunbuir of Inner Mongolia During 1970-2013[J]. Journal of Arid Meteorology, 2016, 34(2):276-281], doi:10.11755/j.issn.1006-7639(2016)-02-0276