《堂·吉诃德》:元小说之源

曾艳兵

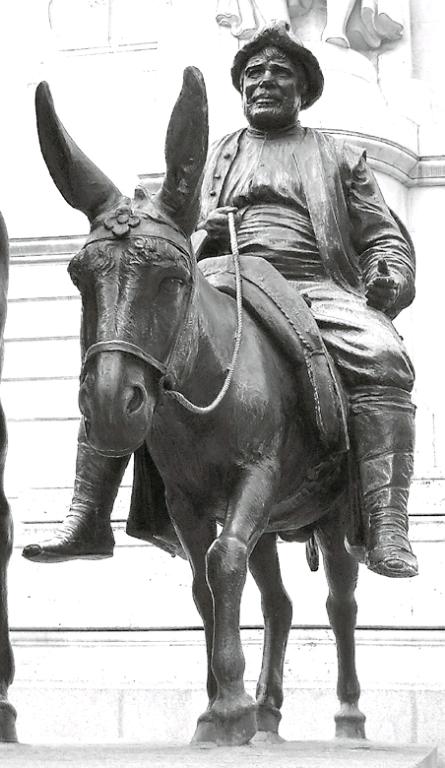

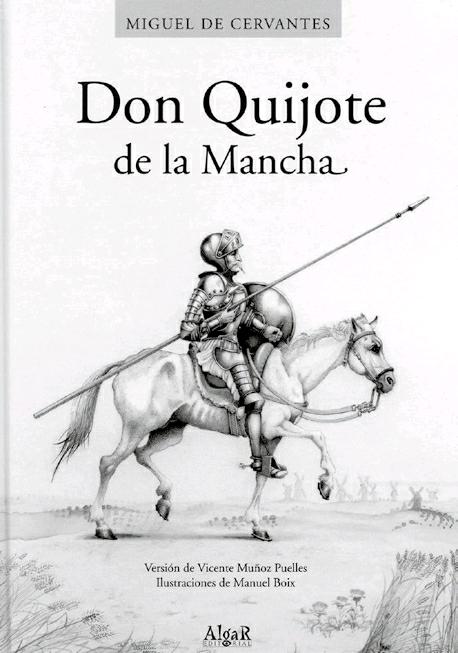

2016年4月23日是英国戏剧家莎士比亚逝世400周年的纪念日,世界各地早已在筹划各种各样的纪念活动。与伟大的莎士比亚的光辉相比,同样伟大的西班牙小说家塞万提斯(1547—1616)似乎略显暗淡,虽然他们两人其实是在同一天去世的,所谓“但求同日死”。但是,如果说塞万提斯较之莎士比亚还略逊风骚的话,堂·吉诃德较之哈姆莱特,以及莎士比亚笔下的任何一个形象都毫不逊色,其意义和影响甚至有过之而无不及。

塞万提斯的小说《堂·吉诃德》自问世以来,在世界各地广为流传。小说迄今已被译成54种文字,出了两千多个版本,它是世界上翻译最多、出版最多、评论最多的图书之一。德国著名理论家奥尔巴赫在《模仿论》一书中写道:“几百年来,尤其是自浪漫主义以来,人们从他的书中读出了许多他几乎没有预料到或根本就未考虑的东西。这种对一部旧作重新解释和超范围的解释往往成果硕丰:一本像《堂吉诃德》这样的书脱离了作者的意图过起了自己的日子;它对每一个喜欢它的时期都展现出一幅新面孔。”一部小说脱离了它的作者,自我成长发展,在不同的时代显现出不同的面孔,常说常新,常新常说。在新近的后现代多元化语境中,《堂·吉诃德》又出现了一幅面孔:“元小说”的面孔。

所谓“元小说”就是 “关于小说的小说”,即“通过文学文本对其自身本质和小说地位的探讨”。“元小说是有关小说的小说:是关注小说的虚构身份及其创作过程的小说。”美国作家威廉·加斯于1970年发表的《小说和生活中的人物》中首次使用了这一术语,它的一般含义是“关于怎样写小说的小说”。这类小说主要出现在20世纪60年代后的英、法、美及阿根廷诸国。元小说的主要特征就在于它对小说本身的反抗和消解,它不断地将自身显示为虚构作品。元小说作者往往身兼叙述者、主人公和作者等多重身份,经常自由出入作品,对作品的人物主题、情节等发表评论。元小说作者因为对自身的虚构性有着清醒的认识,因而常将批评视角融入小说,这便混淆了文学批评和批评对象之间的界限,从而使得对象本身也具有批评功能。元小说的重要技巧是作品中套作品,文本中套文本。虚构世界的虚构行为已经构成故事,而且充当了小说的结构功能,从而使得故事本身具有了不依赖于现实世界的内在独立性。元小说以不确定的、颠覆式的叙事模式打破了传统的阅读期待,取消了严肃与琐碎、恐怖与滑稽、悲剧与喜剧之间的界限。作家常以肆无忌惮的态度突然切入小说,以玩世不恭的冷嘲热讽和渗透着虚无主义的阴沉幽默传达了当代小说创作的危机意识,并以随机应变的创作姿态,动摇和改变了传统的小说观念。

人们通常认为,最早的元小说是英国作家斯泰恩(1713—1768)的《项迪传》。但是,这部作品与《堂·吉诃德》比,却整整晚了150年。英国当代学者玛格丽特·A. 罗斯指出:“古代作家如阿里斯托芬以及更现代的作家如塞万提斯所使用的戏仿表明,无论是在古代还是现代,戏仿一直以‘元小说和滑稽的形式对其他作家、戏仿自身写作的过程和读者进行反思。即使在塞万提斯的《堂·吉诃德》之前,我们也有《托帕斯先生的故事》,这是乔叟写于14世纪的《坎特伯雷故事集》中的一个故事,也是说明作者是戏仿者、自我戏仿者和读者讽刺者的最完整的文学肖像之一。”从某种意义上说,元小说就是戏仿。

关于《堂·吉诃德》的元小说特征,我认为主要体现在以下几个方面:

文学虚构与现实之间界限模糊。作者在小说的前言中写道:“清闲的读者,这部书是我头脑的产儿”,是作者“面前摊着纸,耳上夹着笔,胳膊支在书桌上,手托着腮,苦苦思索”出来的。在小说第一部第九章,作者突然中断正常的故事叙述,颇有布莱希特所说的“间离效果”,小说改用第一人称叙述:

有一天,我正在托雷都的阿尔伽那市场。有个孩子跑来,拿着些旧抄本和旧手稿向一个丝绸商人兜售。我爱看书……认出上面写的是阿拉伯文。我虽认得出,却看不懂,所以想就近找个通晓西班牙的摩尔人来替我译读……我可巧找到一个,我讲明自己的要求,把本子交给他……我听他提起杜尔西内亚·台尔·托波索这个名字,不胜惊讶;立刻猜测这些抄本里有堂·吉诃德的故事。我心上这么想,就直催他把开头一段翻给我听。他依言把阿拉伯文随口译成西班牙文,说这是《堂·吉诃德·台·拉·曼却传》,作者是阿拉伯历史家熙德·阿默德·贝南黑利。我听到这个书名,真是十二分的乖觉才没有把快活露在脸上。我从丝绸商人手里抢下这笔买卖,花半个瑞尔收买了那孩子的全部手稿和抄本……我马上带着摩尔人走出市场,跑到大教堂的走廊里。我请他把抄本里讲到堂·吉诃德的部分全翻成西班牙文,不得增删。

于是,叙述者得以继续讲述故事。在小说的第二部,一位名叫参孙的学者对堂·吉诃德说:“熙德·阿默德·贝南黑利把您的丰功伟业写成书……那位搜求奇书的人不辞辛苦,把这部阿拉伯文的故事翻成西班牙语,让大家都能欣赏。”“现在这部传记至少出版了一万两千册……将来每个国家、每种语言,都会有译本。”这里,小说的叙述者杜撰了一个阿拉伯作者,叙述者还编造了一位摩尔人将这个故事从阿拉伯文译成西班牙文。这位摩尔人译者尽管怀疑下卷的第5章(这一章由桑丘和他老婆的对话构成,桑丘决定跟随堂·吉诃德第三次出游,这回有当总督的可能。于是他准备把自己的女儿嫁给某位伯爵,而桑丘的老婆坚决不同意)是假造的,“不过译者尽责,还是照译”出来,并加了批语。这就是所谓小说的自反性(不断显示自身为虚构作品,反思小说本身的基本结构,以及小说外部的虚构世界的条件)。小说是虚构的,但小说中的主人公堂·吉诃德又因为看骑士小说而入迷,将幻想当成了现实,而当年骑士小说风行一时又是社会现实。看来,小说的虚构是现实的,而小说中的现实是虚构的。在陈众议看来,这似乎印证了所谓 “小说源自东方”的观点,《堂·吉诃德》源自阿拉伯故事《卡里来和笛木乃》。

小说创作与文学批评边界模糊。小说中的人物常常谈论文学、小说,谈论该小说中其他人物。小说中谈论小说,恰如作品中套作品。在小说第一部,神父和理发师检查堂·吉诃德的书房时,谈论过许多书籍,其中主要是骑士文学。他们还讨论了塞万提斯早年创作的一部牧歌体传奇 《咖拉泰》。“这个塞万提斯是和我有深交的老友。我看他与其说多才,不如说多灾。这本书里有些新奇的想象,开头不错,结局还悬着呢,该等着读他预告的第二部。”小说家在小说中讨论、评价自己的小说,这就开了元小说之先河。

小说主题和人物模糊难辨,具有不确定性。譬如关于小说的主人公,小说起初这样写道:“我们这位绅士快五十岁了,体格很强健。他身材瘦削,面貌清癯,每天很早起身,喜欢打猎。据说他姓吉哈达,又一说是吉沙达,记载不一,推考起来,大概是吉哈那。不过这点在本书无关紧要,咱们主要讲来不失故事的真相就行。”鲁迅创作阿Q形象时,大约受此影响。而到末了,堂·吉诃德在弥留之际说道:“我从前是疯子,现在头脑灵清了;从前是堂·吉诃德·台·拉·曼却,现在我已经说过,我是善人阿隆索·吉哈诺。”主人公究竟是谁,最后反倒成了一个谜团。

面对常说常新的《堂·吉诃德》,20世纪著名犹太作家卡夫卡也有话要说。他曾经改写过堂·吉诃德的故事。这篇小小说名为《桑丘·潘沙真传》,全文如下:

桑丘·潘沙——顺便提一句,他从不夸耀自己的成就——几年来利用黄昏和夜晚时分,讲述了大量有关骑士和强盗的故事,成功地使他的魔鬼——他后来给它取名为“堂·吉诃德”——心猿意马,以致这个魔鬼后来无端地做出了许多非常荒诞的行为,但是这些行为由于缺乏预定的目标——要说目标,本应当就是桑丘·潘沙——所以并没有伤害任何人。桑丘·潘沙,一个自由自在的人,沉着地跟着这个堂·吉诃德——也许是出于某种责任感吧——四处漫游,而且自始至终从中得到了巨大而有益的乐趣。

在卡夫卡那里,不是堂·吉诃德说服桑丘·潘沙当了随从,而是桑丘·潘沙创造了堂·吉诃德。桑丘作为堂·吉诃德的第一个读者,见证和揭露了堂·吉诃德的荒唐,因而也就成为堂·吉诃德的最大悲剧。美国当代文学理论家布鲁姆认为,卡夫卡的这则寓言“讲述了桑丘一口气读完所有骑士故事,直到他想象中的守护神,即人格化的堂(吉诃德),带着他一路开始冒险。卡夫卡也许是把 《堂·吉诃德》改成了一个长而苦涩的犹太笑话,但这也比奥尔巴赫把它解读为十足的快乐更加忠实于原著。”卡夫卡“对桑丘的品德褒扬有加,同时认为堂·吉诃德的最大悲剧并非由于他的想入非非,而是同他形成强烈反差的桑丘·潘沙”。总之,堂·吉诃德不过是桑丘创造的一个故事。德国哲学家本雅明在他的《弗兰茨·卡夫卡》一文中设有一节,名为“桑丘·潘沙”。本雅明认为,卡夫卡找到了自己的行程的法则,他使行程的极端迅疾与叙事的缓慢步伐协调起来。“他写下了这种体验,这是他最完美的作品,并不仅仅因为这是篇阐释。”这篇作品就是《桑丘·潘沙真传》。于是,我们似乎可以说,堂吉诃德在不经意中还创造了卡夫卡。

自17世纪以来,堂·吉诃德几乎走遍了世界。作者塞万提斯在小说第二部献词里写道:“最急着等堂·吉诃德去的是中国的大皇帝。他一月前特派专人送来一封中文信,要求我——或者竟可说是恳求我把堂·吉诃德送到中国去,他要建立一所西班牙语文学院,打算用堂·吉诃德的故事做课本;还说要请我去做院长。我问那钦差,中国皇帝陛下有没有托他送我盘费。他说压根儿没想到这层。”于是,塞万提斯只好作罢。如今中国早已改朝换代,没有了什么大皇帝,但堂·吉诃德来到中国却是不争的事实。各外语学院纷纷建立西班牙语言文学系,堂·吉诃德的故事自然也做了课本,塞万提斯的后代或同胞来中国教学,或做个把院长,也是再平常不过的事了。塞万提斯通过小说预示了一种现实,所谓语言先于现实,这也是元小说的特征之一。