未入额法官协助办案机制研究

——兼论审判团队办案模式的优化

田 源

(中国政法大学 司法文明协同创新中心,北京 100088)

未入额法官协助办案机制研究

——兼论审判团队办案模式的优化

田 源

(中国政法大学 司法文明协同创新中心,北京 100088)

随着司法改革的蓬勃推进,囿于有限的员额比例,会有相当数量的现任法官将被裁汰出员额范围,成为未入额法官。但无论是要他们脱下法袍当“助理”,还是辞“官”不做另觅他途,都会对原本就严重短缺的司法人力资源造成极大浪费。从分析未入额法官协助办案机制形成的现实条件着手,以协助办案机制现实运作困境为分析节点,来探讨完善团队办案机制的路径。

员额制改革;未入额法官;入额法官;审判团队

引言

随着员额制改革的逐步推进,如“案多人少矛盾能否得到缓解”、“未入额法官何去何从”、“审判团队能否实现既定目标”等问题凸显。司法界及公众聚焦“入额法官”,但“未入额法官”基于自身特性,其岗位与职责角色走向同样不可忽略。目前审判团队办案成为通行且相对成熟的办案模式。探索建立以法官为核心的审判团队管理模式,优化人员结构和资源配置,配齐配足审判辅助人员,是缓解案多人少矛盾,增强法官职业尊荣,实现法院工作可持续发展的有效路径。[1]团队中起核心作用的入额法官多是从原有法官中遴选,业务能力及职业素养均经受住检验,但未入额法官“出额”的原因却不能简单等同于业务能力等的欠缺,而是有着司法实情。在员额制改革的背景下,司法及公众将目光集中于入额法官无可厚非,但基于只有司法辅助人员配备到位才能让法官回归裁判者本位的司改理论基点,审判辅助人员的重要性不言而喻,而未入额法官将要承担的工作在团队办案中至关重要。于此,未入额法官如何正视存在问题及困境,调整心态融入团队,确保规范协助法官办案,优化审判团队,确保高效、良性运转,是一个具有现实意义的话题。

一、未入额法官协助办案机制的改革路径与现状分析

法院核心工作即诉讼审判,当前办案机制即指审判权运行机制,而其划分主要依据则是审判组织,主要有独任制、合议制与审委会制。审委会作为特有审判组织,通常出现在疑难复杂案件,承办法官或合议庭的作用相对被淡化,故办案机制主要指在独任制与合议制中各行为主体之间相互配合办案的工作模式。在员额制改革的背景下,办案机制改革须充分考虑利益均衡及各方配合。

(一)员额制改革背景下“未入额法官”的生成

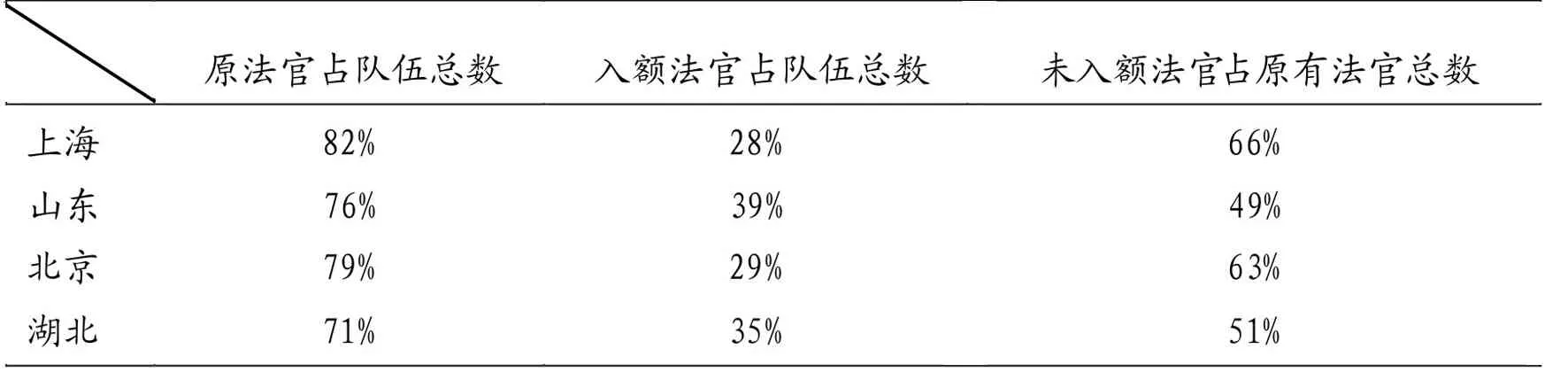

实行法官员额制必然导致目前法官队伍的分流。[3]下表中的数据隐含着一些信息。

表1:选取四个不同区域部分员额制试点单位数据①一般情况下,现法官人数一般占队伍(行政政法编制)总数的三分之二。

上表中原法官占队伍总数比例是根据各个试点法院的内部网站队伍建设检索得出,入额法官占队伍总数比例是根据试点公布的改革信息,根据前两项数据可计算出未入额法官占原有法官总数比例。数据具有典型性和代表性,可以得知:出于长远考虑,多是预留了一定空间,但也造成了数量庞大的额外法官。按照员额制改革思路,其中大多数将会成为辅助人员,并占据其大多数,协助入额法官办案。本文将“未入额法官”的概念等同甚至扩大于辅助人员具有实践基础。综上,“未入额法官”指原本具有审判资格,后因员额制改革而未能成为法官的群体。

(二)协助办案机制改革的现实动因

办案机制改革源于立案登记制及法院对审判权运行的自我审视。立案登记实施以来,法院尤其是基层法院的收案量陡增,带来前所未有的挑战,体现在:(1)“案多人少”矛盾进一步激化,原本有限的审判资源疲于应付日益增多的案件;(2)更多的法官将精力耗费在立案登记,审判资源的阶段配置不当;(3)对团队协作能力提出更高要求,各种新类型、难度不一的案件要求团队在内部分工及协调上进一步强化,要求辅助人员的协助能力提升。立案登记制促使协助办案机制改革。

协助办案机制突出辅助人员的重要作用,而未入额法官的功能则通过团队办案予以体现,从审判权运行机制的完善性角度来讲,衡量一个审判团队能否实现其构建初衷,关键在于法官与辅助人员如何各司其职、相互配合、协调工作,而目前的办案中,存在一些不“和谐”情形:(1)未入额法官因利益受损,积极性不高,有意推诿、甚至给法官的审判起干扰、相反作用;(2)未入额法官与入额法官关系不融洽、不合拍;(3)互不满意,额外法官不服入额法官的审判业务能力,此入额法官不愿让彼额外法官协助;(4)审判团队形同虚设,与以往办案模式并无实质区别等。就现有的办案模式及改革趋向,其试图弥合入额法官与额外法官的关系以构建完善的审判团队的初衷,因缺乏情理沟通及制度保障,难以得到实现。员额制改革将再次触及该问题。

(三)协助办案机制改革的既往与现状

协助办案机制源于法官助理制度,在法律规范上经历了多个文本,在实践上经历了“自审自辅”、“一审多辅”、“一审专辅”、“审判团队”的历程。1999年最高院首次提出设立法官助理协助法官工作,2004年最高院确定在18个基层法院试点法官助理制度,2007年再次确定在西部12省份开展法官助理试点,2014年6月,中央深改组出台关于司法辅助人员管理问题意见,探索建立辅助人员协助办案机制的实践在全国范围内展开,直至进入审判团队模式。[4]2014年9月15日,全国首起法官助理出席庭审的案件在上海二中院开庭,标志着辅助人员改革拉开帷幕。江阴法院、福田法院是最早进行团队办案模式探索的基层法院,打破原有庭室体系架构,组建以审判长为核心,包括其他普通法官、审判辅助人员等的新型审判工作机制,将团队化审判模式作为基层法院审判权运行机制改革的突破点。河南高院明确把审判权集中到优秀法官手中,构建以主审法官为核心的审判团队。山东齐河县法院构建“1+N”独任制审判团队,巨野县法院积极打造“法官工作室”,以主审法官命名团队。目前,对协助办案机制的改革侧重于以下几方面:(1)突出主审法官的核心地位,包括具体业务、责任承担等;(2)以强化辅助人员为契机,做好未入额法官的心理疏导及分流安置;(3)做好审判与辅助的协调工作,审判为本位,辅助不可缺少;(4)做好团队相关保障制度的构建。成效尚待实践检验。

二、未入额法官协助办案机制运作的现实条件与改革困境

已入额法官与未入额法官在过渡期内的存在有其合理性和必要性。[5]额外法官协助办案机制的阻隔因素基于司法实情,既有内生性的心理价值因素,又有外部相关制度性制约因素。现状并不乐观,办案机制运行并不流畅,没有达到初期目标。原因在于过于强调入额法官的重要性,忽略诸如额外法官等的作用。理应尊重法官的核心地位,但在必须从整体利益出发实现司改目标,而员额制改革顺带某些阻碍因素时,我们就不得不理性反思其根本原因并适时调整改革思路。

(一)功利主义的价值取向决定着未入额法官的内在发力

1.“重审轻辅”理念的以一贯之消磨了协助办案的积极性

目前在我国的司法实践中,存在“重审轻辅”的认识误区。

司法现象之一:某基层法院在一派出法庭组建审判团队,该庭现有法官四名(庭长一名、临退休法官一名、年轻法官两名)、书记员一名,模式为“1+2+1+1”,即一名主审法官、两名法官、一名法官助理、一名书记员。请示如何安排法官助理人选,回复是不具有审判资格的为书记员,然后再从两名年轻法官中选出一位作为助理,同时书记员仍承担着部分辅助工作。

后续结果是虽然在案件数量及结案速度上均有一定进步,但审判辅助人员即实际上的未入额法官和书记员均呈现身心疲惫的状态,难以继续维系现阶段工作状态。

司法现象之二:某基层法院法官在2015年度办案200余件,无论是独任审判,还是作为合议庭主审法官,其出具的裁判文书上的书记员和法官助理署名曾出现多个不同姓名,有些是其他庭室人员。一起民间借贷案件,因涉及到冻结,而本庭具有执法资格的人员临时出差,就随意从刑庭借来一名人员,之后解除冻结时去的却又是不同的人员,而这两个名字最终都没出现在该案判决书中。

此现象说明法院内部法官与辅助人员间工作的不对称性与随意性,也说明对辅助人员的不够重视。

上述两种现象在基层法院虽然并不少见,也不是明显违反法律程序规定,也案结事了,但至少说明当前对辅助人员重要性的忽视。额外法官相对于其他类型辅助人员,其重要性及作用发挥均具有优势,如果不能得到足够重视,就会丧失协助办案的积极性,产生助理惰性。[6]要确保额外法官与入额法官协调统一,必须对审判与辅助一视同仁。

2.功利主义的办案价值取向违背了司法规律及本真

什么是司法规律?就是法官居中裁判、司法程序对案件做最终了结、所有审判都必须在严格守法和严格论证的基础上进行。[7]

司法现象之三:某员额制试点基层法院,在初步确定入额法官的工资基数之后,辅助人员及书记员的工资分别为入额法官的70%、60%,未入额法官相对于入额法官,相差无几,结果很多具备资格的法官自动放弃入额。

司法现象之四:某法院商事庭,试点前有法官五名,经过员额制,有两名未入额法官,其中一名为临退休不到一年,另一名为28周岁以下被任命审判员不到两年的年轻干警。之后,该庭室的收结案数量及质量明显下降(法院审管部门的统计结果),庭长面询两人,年长的认为自己即将退休,却被刷下去了,说起来不好听,年轻的则认为自己以前确实努力工作,却换不来一个法官资格,以后工资待遇少了,晋升空间也窄了,心理上不平衡,感觉干多干少一个样,工作起来没干劲,所以法官交代下来的事情不想干就再推。

上述现象说明无论是自动放弃入额还是被动“出额”,很多未入额法官心里斟酌的是物质利益、名誉损失及政治前途等实际存在的利益,一旦内心的利益价值观及功利思想战胜了司法大局观,就难以在工作中全心全意辅助法官办案。

这都是对司法规律及司法本真追求的违背。员额制以及其他司改措施的一个重要特点是,改革涉及主要关注的是制度的合理性,而制度下主体利益的均衡性并不是设计考虑的主要因素,但任何制度都无法排除人的利益因素,这就无形中增加了改革实际操作的难度。[8]员额制改革必然会使部分额外法官的利益受损,这既包括工资薪酬等物质性损失,也涵盖了心理落差与重新定位角色的选择,原本享有物质保障、职业尊崇与法官权威,与法官之间至少是平等的法院“既有最高利益获得者”,而“出额”后,额外法官的利益被剥夺或削减,如此时内心被实用和功利价值取向左右,就会产生对所谓“现有利益占有者”的心理抵触,不配合、不协助甚至是主观恶意阻挠法官公正高效办案,以致违背司法规律,也背离了司法为民的价值本真追求。

(二)未入额法官与入额法官的关系直接影响团队办案成效

未入额法官与入额法官曾站在“同一梯队”,员额之后,双方的关系有两种变化。一是因私人关系原本就较亲密,同进一个团队后,比较容易混淆私人交情与工作,职责权属模糊,团队效应难以实现。当然这并不多见,多数情况下两者属于普通同事关系,因员额制,双方法律工作“地位”与“角色”转变,未入额法官与入额法官间的关系也产生变化,未入额法官对入额法官的情绪可能有以下几种:(1)嫉妒型;(2)不屑型;(3)不满型;(4)抵触型;(5)敌对型。入额法官对额外法官同样有一些不良情绪:(1)似有歉意型;(2)满不在乎型;(3)颐指气使型;(4)针锋相对型。两者之间的不良情绪反应,对于团队功能的发挥具有负面影响。

无论是过于亲密还是互有不良情绪反应的关系,对于审判团队来说,都是一种阻碍因素,会使其形同虚设,难以发挥应有作用。

(三)相关制度制约未入额法官协助办案机制价值目标的实现

协助办案机制有效运转的前提在于有相应制度的保障,而行政管理模式及审批模式在一定程度上制约着团队办案的质效。

1.行政管理与审判权限的模糊性

法院审判工作自觉或不自觉受到行政管理的约束。审判权在很大程度上与行政管理权被混同,表现为审判管理权的行政化。常见形式有下级法院向上级请示案件、上级法院对案件“提前介入”、下级法院执行上级的政策和指示、审委会讨论决定个案、审判长选任制度的行政色彩等。审判是高度专业化和精细化的工作,而我国现法官担任工作中,有许多是审判辅助任务和行政性事务,不属于审判权范畴,与法官只从事审判职能的规定相违背。[9]149若按照行政管理的模式面面俱到处理所有事务,法官就无法专心从事审判核心工作,失去核心主导人员及工作事项,也就谈不上额外法官协助主审法官以团队模式办案。

2.传统审批办案模式的弊端

长期以来,法院尤其是基层法院坚持审批办案,即承办法官将制作好的裁判文书或审理意见交分管领导审批并签发。如此看来似乎法官将案件的期待性责任转嫁至分管领导,但无论是法律规定还是司法实践中的错案担责事例,均不支持这种归责思路。传统审批模式是对入额法官办案责任制的阻隔,未入额法官不知自己辅助的是入额法官还是分管领导,辅助工作的质效也大打折扣。

三、未入额法官自我强化及其与外部环境和制度因素抵牾之消解

未入额法官协助办案依附于审判团队办案模式,在现有司改背景下,期许从根本上保障完美运行具有一定困难,但顺应司改潮流,遵循司法规律,进行适度改造,具有现实可能性。

(一)理性选择,坚守角色,充分保障案件审判团队有效运行

1.强化“入额”与“出额”的心理预期

从法官到助理的转变在短期内难以让人接受,这也属于正常的心理范围,但处理不好也可能引发队伍不稳的危机,有必要强化“入额”与“出额”的心理预期。

(1)采取公平合理的员额遴选模式。确保遴选模式的公正性,最终目的虽是将那些真正优秀、适合也愿意继续当好一名法官的人纳入法官队伍,但此过程中给予额外法官强烈的心理暗示即入额程序是公正的同样重要,只有这样,未入额法官对照比较,才能正视自身的“出额”,对以后“入额”保持合理健康的心理期待。至于如何保证入额机制的公正公开,可坚持考试与考察相结合的方式,对业务知识通过考试测验,及通过民主测评、案件数量质量评析、政审等进行针对性考察,但不管具体方式如何,绝不能违背公开公正的基本要求。

(2)针对额外法官进行法律信仰与法治理想教育。这虽是思想化、看似毫无实际功用的“措施”,但“内因决定外因”,内心对法律信仰的尊崇和强化会对以后的实际工作产生决定性影响。很多年轻干警在未入额法官中占据多数,而且几乎都是正规本科法学院校毕业,经过四年系统的法律知识教育,接受了专业的法律思维培养及法治环境熏陶,加上年轻人特有的激情,他们对法律的信仰更为纯粹,对法治梦想更为坚持,对投入法律事业有着更为高尚的理想和抱负,更愿意为法律事业做出牺牲,每逢司改,总是年轻人奋不顾身身体力行。时值员额制改革,所需要做的就是鼓励他们坚守自己的梦想,勇于牺牲个人利益服务司法大局,即使未能入额,也要安于岗位,做好本职工作。很多法院通过微博宣传、法律演讲等形式,激励年轻干警尤其是额外法官坚定信念,无论审判还是辅助都尽职尽责,确是有益的探索。

2.提升审判辅助业务能力及加强职业预期教育

(1)尽快适应辅助人员角色。“隔行如隔山”,辅助与审判存在本质不同,今后审判团队办案要求审判核心业务与辅助事务的专业分工,而额外法官曾为审判人员,其在从事审判业务时,很少回过头来顾及辅助业务,当他们真正开始协助法官办理案件时,角色的回归适应同样需要一定的周期。额外法官应从头开始,从协助基础性工作做起,锻炼协助办案能力。

(2)加强额外法官的职业预期教育。从司改的理念和静态逻辑的角度来看,这个阶层(未入额法官作为审判辅助人员)的产生具有一定的必然性和合理性。受制于法院内部人员数量、现有法官层次(学历、年龄、经历等)、法院发展规划等因素,未入额法官并不能实现其入额的职业目标,但是基于自身曾为法官、历经辅助工作阶段、学习能力强等比较优势,其具备于后续阶段入额的最佳条件,即使以后由于其他原因脱离了法院队伍,但长期在实务部门工作,获得了知识与素养上的成长,进入社会之后将有更加广阔的法律事业空间,成为多种形式的法律人。这种职业预期教育能提高未入额法官继续从事法律事业的积极性,也给他们自信以在从事辅助工作的阶段内锤炼自己,提高知识储备,历练能力,为更快更好地成为法官奠定基础。如果缺失职业预期教育及提升机制,必然导致对额外法官的吸引力降低,进而导致人数减少,辅助法官专心办案的力度不够,法官又要陷入繁琐的案件事务之中,团队办案机制的建立可能成为泡影。

3.构建未入额法官与员额法官的和谐人际及工作关系

健全的审判团队实行精细化管理,成员各司其职,无间协作,实现了各环节的高效衔接、高效流转、高效协同,初步形成了权责清晰、运转流畅、管理有序的团队运行模式。[10]在团队之中,未入额法官要为法官的审判提供全面服务,接受法官的直接指导, 其与入额法官的关系直接影响着团队办案质效。

(1)尝试打通额外法官与入额法官双向选择的通道。社会学中的关系支配性原理证明:在关系支配性中,个人之间的互惠、相互依赖、相互关联是最重要的,而个人本身的因素则处于次要地位。[6]额外法官与入额法官在个人性格特质、人际交往方式、工作思路等方面存在不同,如仅根据法院的硬性安排进一个团队,但两者不合拍,就难以真正相互配合,各司其职。入额法官有权选择额外法官作为自己的辅助人员,同样额外法官也可以自主选择愿意协助办案的入额法官,建立额外法官与入额法官相互挑选的机制[11],在此基础上构建的审判团队才有可能建立起和谐关系。可考虑在法院司法行政部门中设立专门的审判团队管理办公室,负责双向选择及团队之间人员的交流转任。

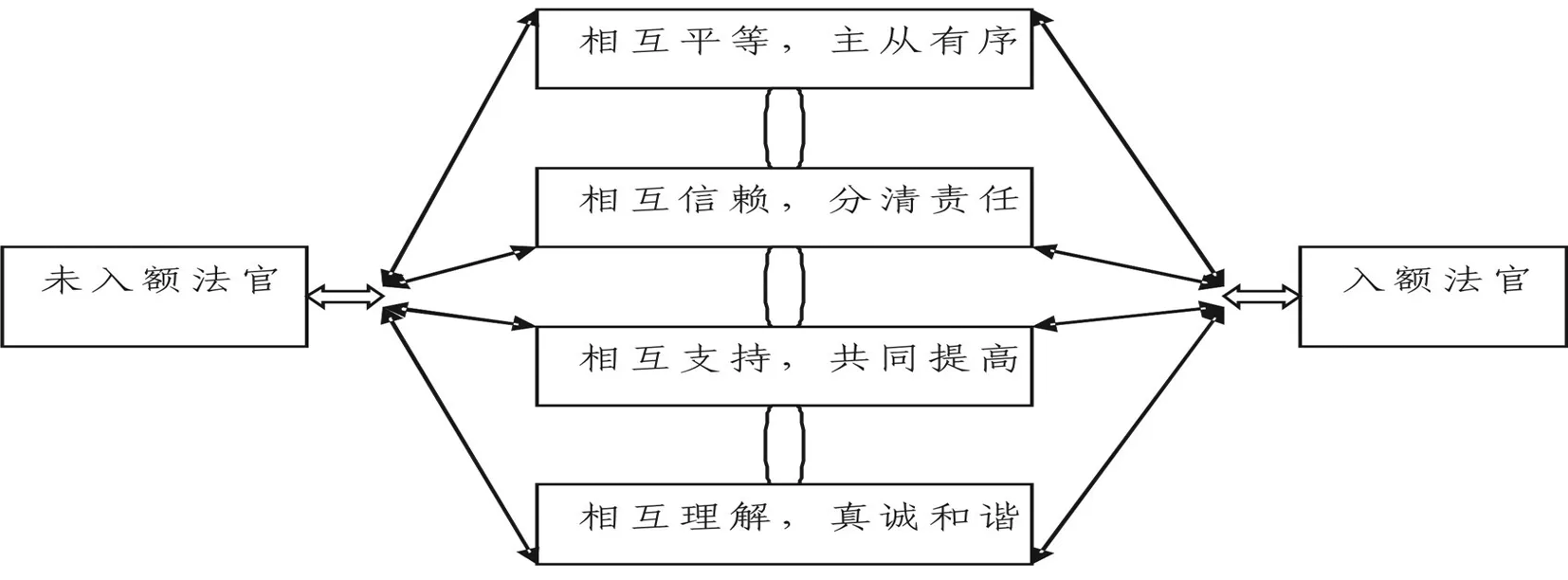

(2)建立多维度的审辅和谐关系。心理学中著名的“共生效应”证明:在一个工作群体中,人员间的相互影响、相互信任、相互交流、相互指导、相互帮助往往会极大促进人员与群体的共同提高。相对于其他类型辅助人员,额外法官具有特殊性,与入额法官存在不和谐的可能性较大,应从多维度建立和谐审辅关系。1)建立相互平等的同事关系,主从有序。团队中双方各自具有专业资格和业务优势,审辅关系互动的背后就是合作办案的过程,分工不同,但存在核心和附属的主从关系,要站在服务司法大局、履行司法职能的高度,建立起相互平等、在不同阶段不同业务职权有主有辅的关系;2)建立相互信赖的合作关系,分清责任。审辅之间相互信赖,维护团结,分清审判辅助过程中的责任,不相互轻视;3)建立相互支持的业务关系,共同提高。在团队办案过程中,法官决定案件的办理思路及定性,而额外法官则不遗余力地协助执行法官的办案思路。由于额外法官从事辅助工作的特殊性,其更能跟紧法官的思维,发挥更大作用,即额外法官正视自己的司法处境和工作岗位,积极主动学习法官的办案,提高业务能力,而法官也应尊重额外法官的劳动,在协助下做好本职工作;4)建立相互理解的真诚关系,和谐共处。办案过程中的合作,是司法工作的需要,生活上相互体贴,则是同志间的友情,应相互体谅各自工作的辛苦,建立真诚的和谐关系。

图2:未入额法官与入额法官间的应然和谐共生关系

(二)内部净化,阻隔干扰,减少外部力量对协助办案的干扰

1.有限剥离审判权与行政管理权

“去行政化”是审判权运行机制改革的核心和关键。[12]未入额法官协助法官团队办案机制的建立,需确保主审法官工作内容的标准化,即将审判权全面剥离出非审判工作。与行政管理相关的事务主要指信访接待及其他一些临时性、行政性工作。这些工作内容应当剥离出去,交由庭长去完成。实际上,将审判权与行政管理权相剥离的根本性措施在于取消法官等级序列与行政职务序列的挂钩,破除法官等级序列与行政职务序列的交叉混同[13],确立法官与审判辅助人员的身份认同,将审判权从行政权中摆脱出来,逐步实现非行政化与现代化。[14]

2.特化升级未入额法官协助办案业绩考核

现有的业绩考核多侧重于以审判团队为参评单位,方式单一,且很对地方将这种权力交给主审法官,由法官统筹发放物质奖励及掌握名誉推荐权力,这就可能造成因不公平考核及分配的问题引起审判团队内部尤其是额外法官与入额法官之间的不和谐,进而导致审判团队的虚化。因此,在参照现行考核激励机制的前提下,赋予额外法官更多的关注,以“第三人”力量确保额外法官审判协助业绩考核的公开与公平至关重要。

(三)强化职责,明确分工,和谐管理审判团队内部运行机制

1.实现审判核心业务与辅助业务的合理化、专业化分离

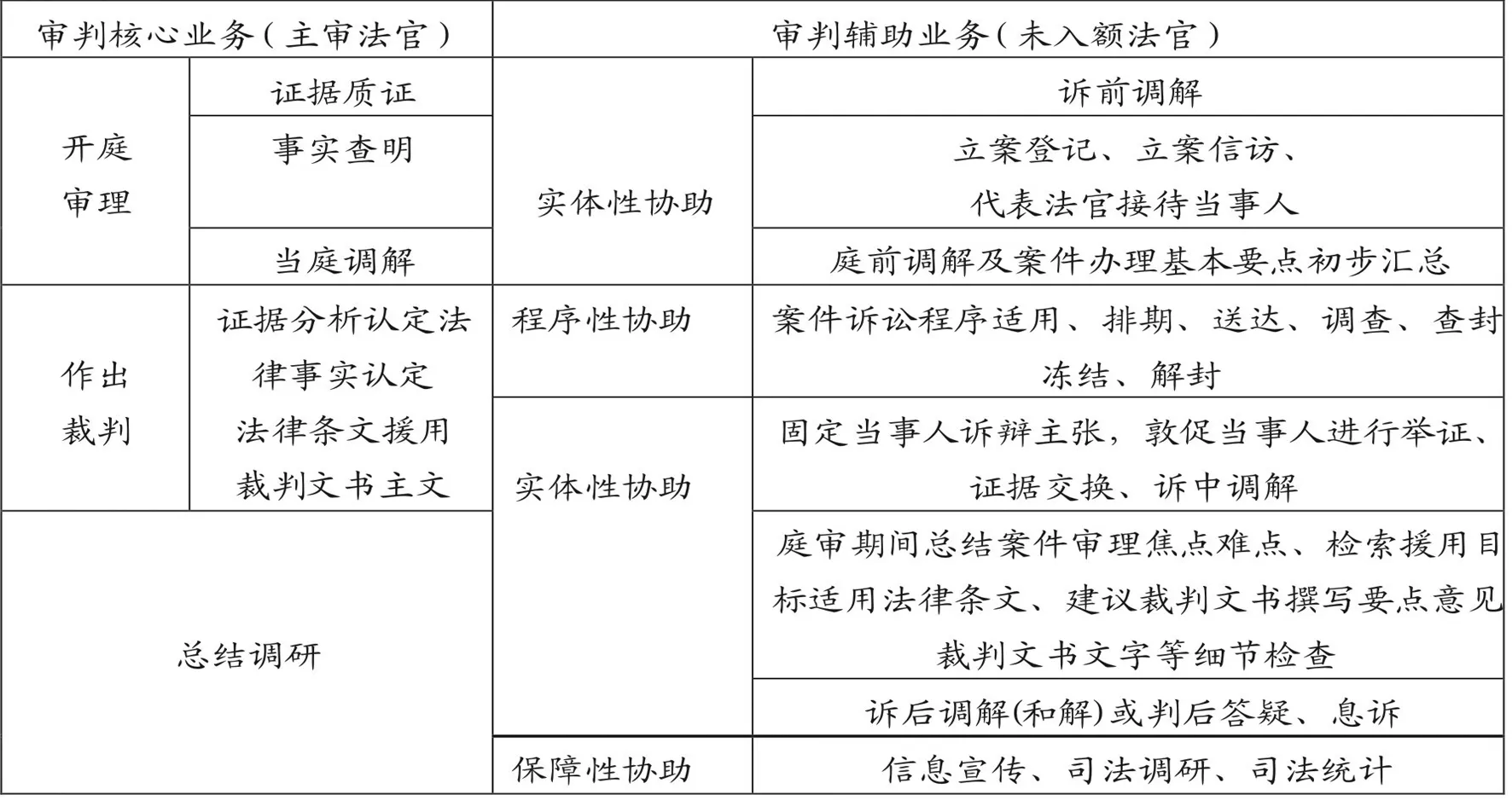

法官与辅助人员职责定位不明晰,分工不明确,具有随机性,导致法官和辅助人员顾此失彼,团队未能发挥应有效应。实际上,审判辅助工作可以细分为实体性、事务性和保障性三类。①实体性工作,指协助法官处理涉及案件实体事项的工作,事务性工作指程序性工作,主要为协助庭审准备、排期、送达、调查、校对等工作。保障性工作,包括司法警务、司法统计、内勤事务、文秘宣传等工作。法官助理制度曾对助理与法官的职责权限进行了改革,现阶段未入额法官作为法官助理,承担的工作较于其他普通辅助人员具有一定优势,在此类工作上更有施展空间。基于此,可以明确审判核心业务与辅助业务的业务范围,实现核心业务与辅助业务的合理化、专业化分离。

图3:审判核心业务与审判辅助业务的业务范围

2.推动未入额法官“繁简分流”办案

基层法院受理的案件中大概仅30%为较为复杂或者重大疑难案件其余约70%的则为简单案件,应该尝试建立入额法官与额外法官专门的案件分配机制,根据额内外法官的人员配备比例,确定由额外法官审理争议较小简单案件、简易程序案件,而由入额法官审理重大复杂案件、普通程序案件以及部分简单案件。当事人起诉到法院后,由立案庭根据案件标的大小、当事人权利义务关系复杂程度、社会影响性以及适用程序类型确定由额外法官或是额内法官审理。“繁简分流”在现阶段一般表现为“简易审判”、“速裁机制”等,可以继续进行这方面的探索尝试。

结语

理想和逻辑的合理性往往是静态的,而现实往往是动态的过程。[15]额外法官成为审判辅助人员是员额制改革及司法改革动态发展的必然结果,其职业角色定位与集体走向关乎司改大局。按照现有司改趋势,参与审判团队是额外法官最佳选择,需要破除内部思想及外部壁垒的双重阻隔,让未入额法官尤其是年轻人看到自己在未来法治宏图伟业中的光明前景,理想在远方,工作在当下,与入额法官协调好关系,切实做好本职工作,同时锤炼自我,为以后承担重任做好准备,这个期间不会太长,但法治之路任重道远,需谨慎前行。

[1]茶莹,姜广鑫.省高院在试点法庭试行主审法官办案责任制“1+1+1”模式科学配置审判资源[N].云南法制报,2015-3-18(1).

[2]莫雷.团队式审判模式释放“审判生产力”[J].法制生活报,2015-9-16(2).

[3]拜荣静.法官员额制的新问题及其应对[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2016,(2):58.

[4]刘茵,宋毅.法官助理分类分级管理和职业化发展新模式研究——以北京市第三中级人民法院司法改革试点实践经验为基础[J],法律适用,2016,(5):88.

[5]余文唐.法官员额制推行与人案矛盾化解[N].人民法院报,2015-5-23(2).

[6]王亚明.审判团队建设路径探讨[J].福建法学,2015(3):92.

[7]华政.责任制改革应符合司法规律[N].人民法院报,2016-04-17(1).

[8]郭世辉.专家献策:改革如何精彩“落子”——聚焦法官员额制改革系列报道之五[N].人民法院报,2015-08-08(1).

[9]赵振平.法官员额与法官助理的探讨[C].黑龙江省2003年度全省法院“法官职业化建设理论与实践”研讨会论文专辑,2003.

[10]南京市玄武区人民法院课题组.审判现代化是化解人案矛盾的必由之路[N].人民法院报,2016-3-30(8).

[11]关晓海.法官助理不是改革旁观者[N].人民法院报,2015-7-22(1).

[12]陈显江.审判团队改革的探索与实践[J].山东审判,2014,(6):102.

[13]丰霏.法官员额制的改革目标与策略[J].当代法学,2015,(5):146.

[14]陈陟云.法院人员分类管理及审判权运行改革的实践向度[J],中国法律评论,2014,(4):216.

[15]赵立行.理想和现实交错下的法官助理[N].人民法院报,2016-6-22(2).

责任编辑:韩 静

On the Assistant Trial Mechanism of Non-quota Judges-Partly On the Optimization of Trial Team

Tian Yuan

(China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China)

With the acceleration of judicial reform in China, a large proportion of current judges will be eliminated from the post of judges and become the non-quota judges due to the implement of judge quota policy. However, whether to ask them to take off the judges' clothes and become assistant or let them resign from the post and find something new to do will be a great waste to the judicial human resource. This paper analyzes the current situations of non-quota judges' assistance in trial practice and discusses the ways of improving the trial mechanism of team work.

judge personnel system reform; non-quota judges; appointed judges; trail team

216-10-01< class="content">基金项目: 山东省法学会专项课题“诉讼风险和纠纷解决机制研究”[批准号SLS(2016)C3]

山东省法学会专项课题“诉讼风险和纠纷解决机制研究”[批准号SLS(2016)C3]< class="content">作者简介: 田源(1984- ),男,山东单县人,中国政法大学“2011计划”司法文明协同创新中心(证据科学研究院)诉讼法学专业司法文明方向博士生,从事法学理论、司法制度、诉讼法学等研究。

田源(1984- ),男,山东单县人,中国政法大学“2011计划”司法文明协同创新中心(证据科学研究院)诉讼法学专业司法文明方向博士生,从事法学理论、司法制度、诉讼法学等研究。

D916

A

1009-3745(2016)06-0033-08