体育产业演化研究:理论、视角与方法

李荣日,刘宁宁,杜 梅,杨腕舒,黎天乐,叶 锦

(华东理工大学体育经济理论研究所,上海200237)

体育产业演化研究:理论、视角与方法

李荣日,刘宁宁,杜 梅,杨腕舒,黎天乐,叶 锦

(华东理工大学体育经济理论研究所,上海200237)

为诊断体育产业演化研究近况,采用文献资料法和比较分析法等进行了综合评价。评价结果:研究成果匮乏;研究理论应用薄弱;研究视角单一;研究方法不够丰富。基于此况,对相关产业演化研究进行了梳理、归纳、分析,为体育产业演化研究提供借鉴和指导。

体育产业演化;理论;视角;方法

自国发〔2014〕46号文件《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》出台以来,体育产业已上升为国家战略,在相关配套政策的支持下,多元化的社会资本纷纷涌入体育产业,引起了各界的关注。学术界虽说在体育产业研究中取得了一些成果,但在体育产业演化方面尚处在匮乏阶段,研究缺乏系统性、理论应用薄弱、视角单一、方法不够丰富,成果零散。基于此,结合相关产业演化研究,从理论、视角、方法上给予借鉴和指导。

1 体育产业演化研究理论

学者李颖[1]、林玲[2]、苏宁[3]等在体育产业演化研究中主要采用了产业经济理论、产业结构理论、产业集群理论、梯度转移理论和动态模拟理论等,为体育产业演化研究提供了理论基础,但却不系统全面。为丰富体育产业演化理论,结合相关产业演化研究,发现具有代表性的理论可归纳为产业生命周期理论、协同演化理论、演化经济学理论等。

1.1 产业生命周期理论

产业生命周期理论的兴起可追溯到20世纪80年代,是产业从诞生到消亡具有阶段性和规律性的厂商行为改变过程[4],是产品生命周期的延伸。

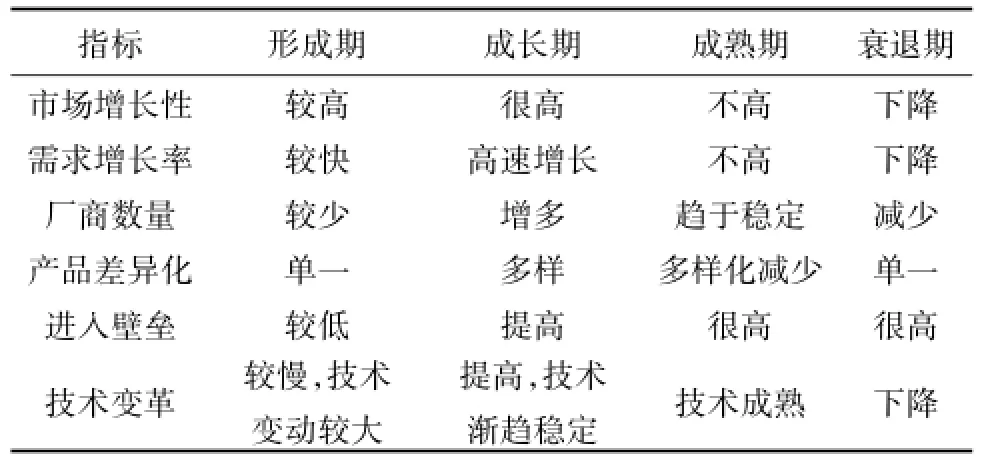

1982年,基于A-U模型,Gort和Klepper分析了46个产品的时间序列数据,包括产量、销售、价格等,并根据厂商数量变化,将产业生命周期分为引入、大量引入、稳定、大量退出(淘汰)和成熟五个阶段[5],构成G-K产业生命周期模型。Klepper和Graddy[6]将技术引入G-K模型,经过实证研究,同样依据厂商数的变化,提出成长、淘汰和稳定三个阶段的产业生命周期理论。Agarwal和Gort[7]则基于GK模型,对产业生命周期进行了更细致的划分,并发现危险率与厂商“年龄”成反比。随后,学者进行了具体产业研究,逐渐形成了导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段的生命周期理论,并描述了不同阶段企业数量、市场需求、产品差异化、技术成熟度等指标变化特征(表1)。

表1 产业生命周期阶段与指标特征

产业生命周期已成为产业演化的基础理论,被应用于各类产业阶段的划分。用产业生命周期理论指导体育产业演化研究,可科学准确地划分体育产业阶段,预测体育产业在不同阶段可能遇到的问题。

1.2 协同演化理论:多因素交互作用关系

“协同演化”一词源于“协同进化(co-evolution)”,最早由Ehrlich和Raven[8]提出,此后研究者对“协同演化”给予了不同定义。Norgaard[9]最早将“协同演化”运用于社会文化、生态经济领域,认为它是相互影响的各因素之间的演化关系。Hodgson[10]将协同演化定义为双方达到均衡的过程,即一方为适应另一方改变而进行的自身调整。Murmann[11]为了区别于“并行发展”,将“协同演化”定义为演化双方拥有相互改变、相互适应和双向作用。现代协同演化理论包括产业之间、产业与技术、企业与产业、制度与组织之间、技术与制度的协同演化[12],其中发展最快的是“技术-制度协同演化”理论。Murmann[13]和Nelson[14]为了更好地理解经济变化动力,阐明经济变迁在产业演化过程中的复杂作用,指出了建立技术与制度协同演化模型的必要性。此后,Winter[15]提出“物质技术”和“社会技术”,即“技术”和“制度”的协同演化思想,Pelikan提出协同演化一般模型,认为技术和制度必须相互适应、双向发展[16],即技术进步的速度和特征受到制度结构影响,而新技术的发展也会渗透到制度创新中,两者处在不断协同演化中[17]。

协同演化理论被广泛运用于研究新兴产业与新兴技术以及产业创新性系统的演化进程中,旨在分析推进产业演化的动力因素关系[18-24]。体育产业作为一种朝阳产业,在其发展过程中同样受到多因素交互作用的影响,存在协同演化特点,因此协同演化可以作为体育产业演化分析过程的理论基础。

1.3 演化经济学理论

演化经济学是“以达尔文的生物进化论和拉马克的遗传基因理论为思想基础,以自然界的进化规律为借鉴,来研究社会系统动态演化规律及发展趋势的一门科学”[25]。

演化经济学思想经历了“以亚当斯密和大卫·休谟为代表的苏格兰启蒙思想家,由凡勃伦和康芒斯开创的旧制度经济学派和以门格尔为代表,包括熊彼特和哈耶克在内的奥地利学派”[26],以及以变异—选择等理论为代表的现代演化经济学派。

虽然演化经济学思想出现较早,但演化经济学的真正兴起要追溯到1898年,凡勃伦在《为什么经济学不是一门演化的科学》一文中首次使用“演化经济学”一词,提出了以“累计因果原理”为核心的制度演化理论[27],对演化经济学的产生和发展具有深远影响。熊彼特基于创新,提出了经济发展理论,认为经济发展的实质是创新推动,尤其企业家创新是经济前进的直接动力[28]。虽然熊彼特是第一个用演化观点研究经济变化和增长的经济学家,但其理论只看到创新与企业家创新的作用而忽视了其他经济影响因素,具有一定局限性。1982年,纳尔逊和温特基于熊彼特经济发展理论,创建了以“惯例”为核心的演化经济理论[29],提出演化经济学应该包括选择单位、选择机制和选择标准,成为演化经济学发展史上的里程碑。

经济领域的演化是由产业演化及产业间的互动构成的,是一个多层次的复杂演化系统,其过程伴随着产业内和产业间的演化[30]。采用演化经济学理论研究体育产业演化,可以明确体育产业与相关产业间、体育产业内企业间相互发展关系,为体育产业政策的制定提供理论参考。

2 体育产业演化研究视角

体育产业演化研究成果较少,视角单一,为拓宽体育产业演化研究视角,帮助多方位发现和解决体育产业演化相关问题,笔者结合相关产业演化研究和体育产业特点,将视角归纳为产业发展动力、产业生命周期、产业政策发展等。

2.1 产业发展动力视角

经文献梳理发现,影响体育产业形成与发展的动力因素有社会环境、政策、技术创新、制度等[31-35],但对其机制的研究还不够深入,因此,相关产业动力机制分析对体育产业演化研究具有借鉴意义。

动力作为事物发展的推进因素,于产业而言不可或缺,如中美旅游产业发展[36]、建筑产业演变[37]、轿车产业演化[38]等研究均以动力因素为主线分析了不同发展阶段的动力对产业演化的作用,同时分析了动力机制整体对产业演化的作用,包括技术创新、制度变迁和技术与制度的协同作用等[19,39-40]。这些因素中,内因主要表现在组织内部制度性、系统性和有序性,如体育产业的自组织特性;外因由社会、文化、政治等环境共同构成,如体育产业的组织生态环境[41-42]。

内因单独作用:1)自组织性。20世纪60年代L.VonBertalanfy提出的自组织理论是将研究对象看作社会、生命等系统以耗散结构[43]、混沌性[44]、突变性[45]为基础的理论。体育产业也可视为一种系统,即内外部因素共同使其状态从无序转化为有序、低级转化为高级的过程。2)技术创新。相关产业演化研究中,学者们分析了不同时期的技术创新对推进产业演化进程的作用机制[38-39]。其中,陆瑾[39]将技术创新机制分为创新和学习两部分,将市场、制度和知识视为环境选择考量因素;窦立辉[38]将技术创新作为主动力,产业集群和政策起辅助作用。

内外因交叉作用:1)技术创新和制度变迁协同动力。诸多学者在研究中将推动产业演化的动力分为内、外在动力两类[19,36,37,40,46]。内在动力是产业本身的技术创新行为;外在动力是社会环境中的制度变迁作用。具体包括个体企业技术创新、局部制度创新、群体技术创新、产业制度变迁等。2)组织生态学。组织生态学是种群的产生、成长、衰亡的过程及环境转变的关系[46],给与了产业演化极大启发,在酒类[47-48]、半导体[49]、汽车[50-51]等相关产业演化研究中已得到充分利用。

综合上述观点,关于产业演化的动力因素研究角度颇多,而这种动力因素形成的协同作用机制对体育产业演化进程的影响、体育产业内部有序自发演化的特性以及将体育产业视为生态系统分析内外部影响的创新视角都是不容忽视的。因此从产业发展动力视角研究体育产业的内部有序协调性和生态系统整体性的发展都是具有创新性的切入点。

2.2 产业生命周期视角

产业生命周期已成为研究产业演化的重要理论,并在诸多产业领域得到广泛运用,尤其运用产业生命周期对产业阶段划分成为研究产业演化的基础。

在早期的体育产业发展中,鲍明晓[52]、李松梅[53]、张林[54]等从不同背景出发提出了不同的阶段划分方式,成为体育产业演化研究的基础,但他们的研究多基于定性的分析方法,并未采用定量的数据分析法探索演化规律。笔者在前人研究基础上,结合相关产业生命周期研究,为深入研究体育产业生命周期提供借鉴。

目前,关于产业生命周期阶段的划分,依据不同产业发展状况,主要存在四阶段和五阶段两种划分方式,但一般情况下,没有发生异化的标准形态都经过导入期、成长期、成熟期和衰退期(蜕变期)四个阶段[4],这在传统工业[55-56]、加工制造业[57-58]、服务业[59]等产业的研究中得到证实。潘成云[60]则认为这种划分方式没有阐明产业周期的本质特征,同时结合我国高新技术产业,将产业生命周期分为垄断、全面竞争、产业重组和蜕变创新四个阶段,提出在产业演化过程中可能会出现逆转、早夭、早熟、加速创新和蜕变等现象,为今后产业生命周期的划分提供了新视角,被视为现代产业生命周期理论[61]。尽管阶段划分的方式有所不同,但都是以产业产值、企业数量、就业人数、市场集中度、产业利润等指标变化作为依据。除此之外,战略性新兴产业生命周期也成为研究焦点,费钟琳[62]等认为战略性新兴产业的发展也会经历引入、成长、成熟、衰退(调整)等阶段,但目前我国战略性新兴产业仍处在产业动态演化的初级阶段[63],而政府政策、市场需求、科技创新、人才资本、金融支撑、基础研究投入和知识技术储备是其成长的关键因素[64]。

基于产业生命周期研究各种产业演化已成为趋势,采用产业生命周期对体育产业演化阶段研究将更具合理性、科学性。但运用此视角时,相关数据是必要的。目前,我国体育产业统计工作刚刚起步,对于相关数据的统计还不全面,在时间上缺乏规律性、连续性,这是体育产业演化研究面临的重要问题。

2.3 产业政策发展视角

体育产业政策是国家为了实现一定时期内体育产业发展目标,促进体育产业又好又快发展而制定的经济政策,也是“国家宏观领导、调控、优化和监督体育产业发展和运行的重要依据和手段”[65]。

Eric Thun[66]、Mah[67]、刘志彪[68]等人在研究中表明产业政策是一个中长期的经济计划,它不是一成不变而是随着产业发展变化而不断更新的。体育产业政策同其他产业政策一样,一方面体育产业政策根据体育产业发展的状况而制定和改进;另一方面,体育产业政策的制定与实施又进一步推动着体育产业的演进。对于体育产业政策与体育产业发展之间的关系,诸多学者进行了阐述。王子朴[69]依据我国体育产业政策发展历程和特点将体育产业发展划分为三个阶段:1978—1992年是我国体育产业政策呈现出由点到面且多元化发展的准备和起步阶段;1992—1997年,是体育产业政策进入探索和实践阶段,关于体育具有产业属性的政策文件逐渐出台;在1997年以来的第三阶段里,体育产业政策得到国家和地方的重视,体育产业发展初见成效。与王子朴划分阶段不同,姚驰[70]认为体育产业政策发展时间节点为新中国成立、20世纪80年代和2008年,新中国成立以来是体育产业政策形成的“积淀期”,20世纪80年代以来是体育产业政策发展的“探索期”,2008年为我国体育产业政策的“泉涌期”。尽管学者对体育产业及其政策发展阶段的划分存在差异,但他们都是以体育产业发展历程为背景,充分说明了政策与产业发展相辅相成,即体育产业的发展需要政策的规制和扶持,体育产业政策的制定与实施促进了体育产业的前进。因此,体育产业健康稳定发展离不开政策的支持与指导,体育产业政策为体育产业的发展指明了方向,成为体育产业演化研究的重要指标之一。

2.4 产业空间分布视角

空间分布特性是体育产业发展至一定时期的产物,也推动着体育产业未来的发展。我国体育产业发展存在着一定的空间分布特性,其中以珠三角的体育用品制造业、长三角民营体育用品制造业、中原地区的体育旅游业以及东北地区的冰雪产业最受关注[71-76]。然而,对体育产业空间分布研究缺乏从分布规律与发展时期相结合以及内部分工视角详细的分析。因此,笔者梳理相关产业的空间分布演化研究,为体育产业演化的研究提供创新视角。

产业空间分布视角是指体育产业在地理位置上呈现出区域集中趋势的分工合作关系和多级企业间组织关系,它们通过错综复杂的模块化网络形成空间集聚体,是将复杂的系统按照一定规则分解为由不同经济主体进行独立设计、独立生产的半自律性子系统的经济行为,表现在产业地理集中和产业组织纵向分离[77]。

强调空间分布外部竞争的必要性。汤临佳[78]和吴利学[79]的研究将产业空间分布作为影响产业集群演化的外部动力,包括地区特殊优势、供给和需求结构、文化氛围以及全国乃至全球价值链拉动和政府示范工程引导。李舸[80]、吴义杰[81]、刘健[82]等人对产业呈现出集群效应的空间分布优势、特征、表现及原因进行了分析,认为产业演化过程中呈现出的空间分布规律主要在于企业外部的合作竞争、外部市场、社会资本等外部竞争方面。

强调空间分布内部分工的必要性。通过分析相关产业演化的研究,发现从空间分布视角展开的演化规律可以按演进结果分为专业化程度提高和复杂性程度降低两种[77,83-85]。程文[77]、张国强[85]、王建军[84]系统分析了模块化组织与地区产业专业化和产业结构升级的关系,包括企业内分工与企业组织、企业间网络分工与产业组织、市场分工、专业化与产业融合等,并对产业专业化升级和提升市场效率提出了对策,具体包括组织内部模块化重组、构建网络生产模式以及组织分工发展等。

体育产业发展至今,其空间分布特性愈加明显,研究产业空间集聚特点的文献也较为丰富,然而通过体育产业的集群效应研究其在历史发展轨迹中的外部空间分布特点以及内部专业化分工类型的演变也未尝不是一种新颖的研究角度。

2.5 产业组织视角

上文是从宏观层面研究体育产业演化可采用的四种视角,而体育产业演化不仅限于宏观层面,还应包括对微观演化的认识,即产业组织视角。通过文献梳理发现,以产业组织视角研究相关产业演化,学者们主要通过整体和微观两个方面进行阐述,其中产业组织微观角度又分为体育企业行为与绩效和边界与成长(纵向边界指经营范围,横向边界指经营规模,是企业核心能力与市场的相互作用过程[86])。

产业组织整体角度。学者王红飞[87]、郑世卿[88]、黄建伟[89]对组织变迁多样性和产业组织演化环境选择、传播机制及动因进行了分析。这里所提及的产业组织是将其看作产业中的一部分,一个区别于产业环境的概念,具体分析了产业组织整体演化关键要素,为体育产业组织演化研究奠定了研究维度基础。

企业行为与绩效角度研究体育产业组织发展变化的文献较为丰富[90-98]。学者们主要通过市场中体育企业间行为关系、企业营利性对市场绩效的影响以及市场结构对体育用品制造业和体育服务业都做出了研究。其中,市场行为指竞争行为和协调行为;市场绩效通过资源配置效率和规模结构效率衡量;市场结构则包括:市场集中度、产品差异化和进出壁垒。

企业边界与成长角度。王亚君[99]在其产业组织研究中将演变特征概括为过程不可逆与不可分和过程结构作用两种,同时将企业边界分别与技术创新与扩散、企业并购与成长和产业政策结合分析了不同因素影响下产业组织演化。张燕[86]从企业边界的决定性条件、变动原因研究了其对产业组织演化的影响。其中引起变动的原因主要是企业为应对外部环境的不确定影响因素而对其内部知识学习和资本结构重新组合的行为。其影响在于企业从纵向一体化到垂直分解最后形成网络化的趋势显著。

综上,体育产业中已经逐步凸显了产业组织演化的规律,具体表现在企业行为与绩效方面的理论健全,而对于体育产业组织深入彻底的细化研究还有待提高,因此,今后可借鉴相关产业组织演化研究中的企业边界与成长视角为体育产业演化研究开辟新的思路。

3 体育产业演化研究方法

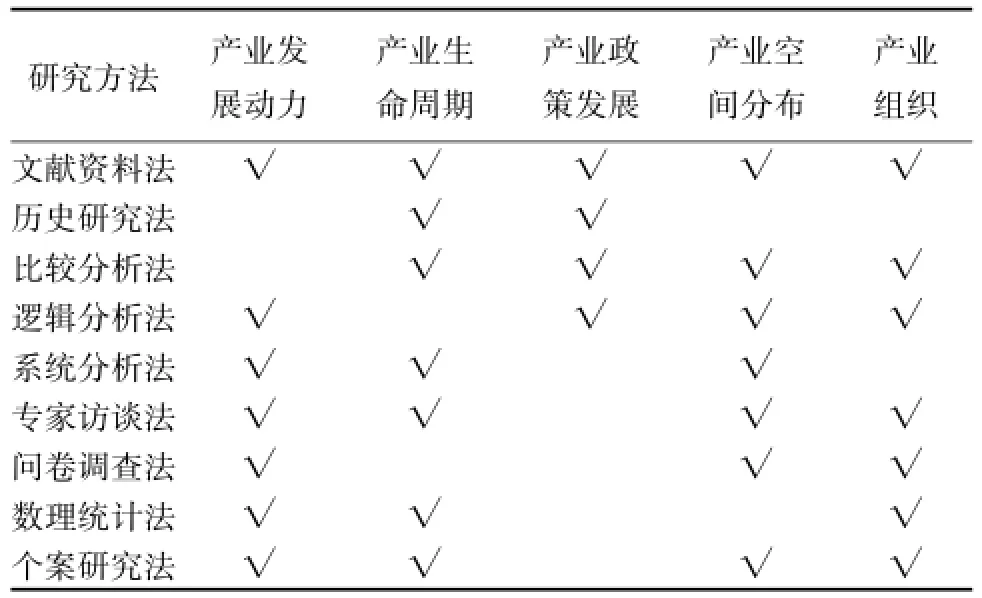

体育产业演化以文献资料法、专家访谈法和历史分析法等定性方法为主[100-102],缺乏定量研究。文献梳理发现,产业演化研究多采用定性与定量相结合的方法,笔者根据不同视角进行了方法归纳(表2),以期对体育产业演化研究提供方法指导。

表2 产业演化视角与研究方法归纳

文献资料法是研究的基础,贯穿所有研究;历史研究法、问卷调查法和专家访谈法对于特定视角是必不可少的;其余研究方法学者们根据研究内容的差异而选择使用。体育产业演化属于开拓性、创新性的研究,学术界缺乏此方向的研究定论,专家访谈法可以弥补研究者知识体系不完整、信息不对称等客观不足,在姚驰[70]、宋昱[71]等体育产业演化的研究中均有使用。另外,不论是通过问卷调查所收集的一手数据还是文献资料法和历史研究法提炼的二手数据,都需要数理统计法进行分析,如Logistic模型、龚伯兹曲线等。

宏观层面的产业演化研究包括产业生命周期视角和产业政策发展视角,常用历史研究法和比较分析法来解释产业发展变化的规律。将其运用于体育产业演化研究,可将体育产业既往和当下的发展情况与理论上应遵循的演化规律进行比较,发现其演进过程中的问题并对未来发展趋势进行预测。

中观层面的产业演化研究包括产业发展动力视角、产业空间分布的外部视角和产业组织的整体视角,通常采用逻辑分析法和系统分析法。逻辑分析法在体育产业演化研究中具体表现在动力机制、空间分布的外部竞争和产业组织三个方面,即可用原因——后果分析(CCA)描述动力源“顺推”特点和阻碍物“逆推”特点的产生原因和结果;系统分析法是动力视角下将体育产业视作一个组织生态系统,进行综合分析寻找可行方案的方法。

微观层面的产业演化研究主要是指产业空间分布的内部视角、产业组织的企业行为绩效视角和企业成长边界视角,常用问卷调查法。通过问卷调查的方法获取体育企业的边界、成长、行为及绩效的一手数据,有利于科学、具体地认识体育产业演化微观层面的问题。

最后,运用个案研究法对体育产业演化中某个案例进行分析,可证明研究结论的可靠性,认识研究的实用价值,使研究过程更完整。

4 结语

当下体育产业演化成为行业内外关注的焦点,引发了学术界的思考。通过文献研究诊断,发现目前体育产业演化研究的理论、视角和方法都较为匮乏。因此,对相关产业演化研究进行综合分析与归纳,发现产业生命周期、协同演化、演化经济学是产业演化研究的主要基础理论;产业发展动力、产业生命周期、产业发展政策、产业空间分布和产业组织是未来体育产业演化研究值得重视的切入点;文献资料法、历史研究法、专家访谈法、数理统计法的科学选择、综合运用也将为体育产业演化研究提供借鉴。

[1]李颖,刘翠娥.我国体育产业的演化进程及其动力机制研究[J].河北工业大学学报,2010,39(3):102-106.

[2]林玲,彭连清.体育产业结构的发展演变:理论与实证分析[J].成都体育学院学报,2004,30(4):7-11.

[3]苏宁.中国体育产业发展的时间动态与空间格局研究[D].北京:北京体育大学,2013.

[4]张会恒.论产业生命周期理论[J].财贸研究,2004(6):7-11.

[5]Gort M,Klepper S.Time paths in the diffusion of product innovations[J].The Economic Journal,1982,92(367):630-653.

[6]Klepper S,Graddy E.The evolution of new industries and the determinants of market structure[J].The RAND Journal of Economics,1990,21(1):27-44.

[7]Agarwal R,Gort M.The evolution of markets and entry,exit and survival of firms[J].The Review of Economics and Statistics,1996,78(3):489-498.

[8]Paul R.Ehrlich,Peter H.Raven.Butterflies and plants:a study incoevolution[J].Society for the Study of Evolution,1964(18):586-608.

[9]Richard B.Norgaard.Which We,whose wisdom,whither the mountain west?[J].Special Book Article,1985,53(3):278-281.

[10]Geoffrey M.Hodgson.A modern reader in institutional and evolutionary economics[M].Northampton:Edward Elgar Publishing Limited,2002.

[11]Johann Peter Murmann.Knowledge and competitive advantage:the coevolution of firms,technology,and national institutions[M].Cambridge:Cambridge University Press,2003.

[12]郑春勇.西方学术界关于协同演化理论的研究进展及其评价[J].河北经贸大学学报,2011,32(5):14-19.

[13]Johann Peter Murmann.The coevolution of industries and important features of their environments[J].Organization Science,2013,24(1):58-78.

[14]Nelson R.The Co-evolution of technology,industrial structure,and supporting institutions[J].Industrial and Corporate Change,1994(3):47-63.

[15]Nelson R,Winter S.An evolutionary theory of economic change[M].London:The Belknap Press of Harvard University Press,1982.

[16]焦雨生.技术与制度协同演化的理论模型——基于Pelikan模型的扩展[J].河南科技大学学报(社会科学版),2011,29(6):36-40.

[17]眭纪刚.技术与制度的协同演化:理论与案例研究[J].科学学研究,2013,31(7):991-997.

[18]黄鲁成,杨学君.新兴技术与新兴产业协同演化规律探析[J].科技进步与对策,2014,31(3):72-78.

[19]吴艳文.基于制度和技术的产业组织协同演化研究[D].上海:上海社会科学院,2008.

[20]李庆东.产业创新系统协同演化理论与绩效评价方法研究[D].长春:吉林大学,2008.

[21]陈芳,眭纪刚.新兴产业协同创新与演化研究:新能源汽车为例[J].科研管理,2015,31(1):26-33.

[22]赵玉林,叶翠红.中国产业系统经济与生态协同演化的实证分析[J].山西财经大学学报,2013,35(6):49-59.

[23]孙晓华,秦川.产业演进中技术与制度的协同演化——以中国水电行业为例[J].中国地质大学学报(社会科学版),2011,11(5):78-85.

[24]眭纪刚,陈芳.新兴产业技术与制度的协同演化[J].科学学研究,2016,34(2):186-193.

[25]杜静然.基于演化经济学理论的会计准则变迁研究[D].天津:天津财经大学,2011.

[26]吴宇晖,宋冬林,罗昌瀚.演化经济学述评[J].东岳论丛,2004,25(1):56-60.

[27]凡勃伦索尔斯坦,贾根良.经济学为什么不是一门演化(进化)科学[J].政治经济学评论,2004(2):134-134.

[28]代明,殷仪金,戴谢尔.创新理论:1912—2012——纪念熊彼特《经济发展理论》首版100周年[J].经济学动态,2012(4):143-150.

[29]刘志铭,郭惠武.创新,创造性破坏与内生经济变迁-熊彼特主义经济理论的发展[J].财经研究,2008,34(2):18-30.

[30]黄凯南.演化经济学理论创新的综合研究[J].学术界,2014:21-27.

[31]燕飞.我国体育产业政策变迁的动力机制与智库参与[J].体育与科学,2016,37(2):18-23.

[32]辛利.关于中国体育产业发展的动力机制探讨[J].天津体育学院学报,2002,17(2):12-13+42.

[33]李燕燕,高雪峰,兰自力.我国体育产业融合的动力因素及模式分析[J].成都体育学院学报,2014,40(9):7-12.

[34]王莉.我国体育产业资本扩张的动力机制研究[J].武汉体育学院学报,2013,47(5):49-52.

[35]徐茂卫,管文潮.我国体育产业集聚的动力机制[J].上海体育学院学报,2012,36(3):57-60.

[36]王昊亮.中国建筑业产业组织演变研究[D].北京:清华大学,2004.

[37]曾艳芳.中美旅游产业组织演化与创新比较研究[D].福州:福建师范大学,2014.

[38]窦立辉.中国轿车产业组织演进与优化研究[D].太原:山西财经大学,2012.

[39]陆瑾.产业组织演化研究——从对主流经济理论的批判到基于演化框架的分析[D].上海:复旦大学,2005.

[40]辛鑫.信息化条件下基于技术创新的产业组织演进[D].南京:南京财经大学,2008.

[41]彭璧玉.组织生态学理论述评[J].经济学家,2006(5):111-117.

[42]彭璧玉,陈有华.产业组织演化对工作变动的影响:来自组织生态学的研究[J].华南师范大学学报(社会科学版),2010(3):117-121.

[43]王珊.基于自组织理论的网络社会生态系统演化研究[D].北京:北京交通大学,2010.

[44]叶金国.技术创新与产业系统的自组织演化及演化混沌[D].天津:天津大学,2003.

[45]房亚群,刘媛.体育旅游产业自组织演化动力机制[J].旅游管理研究,2015(22):41-42.

[46]王发明,周颖,周才明.基于组织生态学理论的产业集群风险研究[J].科学学研究,2006,24:79-82.

[47]Swaminathan A,Delacroix J.Differentiation within an organizational population:additional evidence from the wine industry[J].The A-cademy of Management Journal,1991(34):679-692.

[48]Carroll G.R,Preisendoerfer P,Swaminathan A,et al.Brewery and Brauerei:the organizational ecology of brewing[J].Organizational Studies,1993,14(2):155-188.

[49]Podolny J.M,Stuart T.E,Hannan M.T.Networks,knowledge,and niches:competition in the Worldwide semiconductor Industry,1984-1991[J].American Journal of Sociology,1996(102):659-689.

[50]Hannan M.T,Carroll G.R,Dundon E.A,et al.Organizational evolution in multinational context:automobile manufacturers in Belgium,Britain,France,Germany,and Italy[J].American Sociological Review,1996(60):509-528.

[51]Klepper S.The Capabiliyies of new firms and the evolution of the US automobile industry[J].Industry and Corporate Change,2002(11):645-666.

[52]鲍明晓.我国体育产业形成和发展[J].体育科研,2005,26(6):1-12.

[53]李松梅,李福全.试论中国体育产业发展(综述)[J].哈尔滨体育学院学报,2000,18(2):4-8.

[54]张林,黄海燕,王岩.改革开放30年我国体育产业发展回顾[J].上海体育学院学报,2008,32(4):1-4.

[55]李凯,代丽华,韩爽.产业生命周期与中国钢铁产业极值点[J].产业经济研究,2005(4):38-43.

[56]李雪梅,阎玮.基于产业生命周期理论的我国铁路发展趋势分析[J].中国铁道科学,2011,32(1):127-132.

[57]郝晓燕,长青,肇先.我国乳业的产业生命周期的识别预测度[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2011,13(3):100-102.

[58]程佳俊,郑亚莉.基于产业生命周期的中国服装业发展研究[J].经济论坛,2008(16):51-53.

[59]郝思文.基于产业生命周期的环保产业发展研究及中国的应用[D].北京:清华大学,2013.

[60]潘成云.产业生命周期规律、异化及其影响——以我国高新技术产业为例[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2001(5):73-76.

[61]刘婷,平瑛.产业生命周期理论研究进展[J].湖南农业科学,2009(8):93-96,99.

[62]贾钟琳,魏巍.扶持战略性新兴产业的政府政策——基于产业生命周期的考量[J].科技进步与对策,2013,30(3):104-107.

[63]王少永,霍国庆,孙皓,等.战略性新兴产业的生命周期及其演化规律研究—基于英美主导产业回溯的案例研究[J].科学学研究,2014,32(11):1630-1638.

[64]汪秀婷.战略性新兴产业协同创新网络模型及能力动态演化研究[J].中国科技论坛,2012(11):51-57.

[64]王文清.我国体育产业政策研究综述[J].科技创新导报,2013(19):252.

[66]Eric Thun.Keeping up with the Jones’:Decentralization,Policy Imitation,and Industrial Development in China[J].World Development,2004,32(8):1289-1308.

[67]Mah,Jai S.Industrial Policy and Economic Development:Korea’s Experience[J].Journal of Economic Issues,2007(1):77-92.

[68]刘志彪.经济发展新常态下产业政策功能的转型[J].南京社会科学,2015(3):33-41.

[69]王子朴,原玉杰,詹新寰.我国体育产业政策发展历程及其特点[J].上海体育学院学报,2008,32(2):15-19.

[70]姚驰,马志和.治理视角下我国体育产业政策演化变迁研究[J].湖北体育科技,2016,35(5):401-404.

[71]宋昱.中国体育产业的集聚进展与集群演化探论(1994—2012)[J].西安体育学院学报,2015,32(1):1-10+21.

[72]杨明,潘冬法.我国体育用品产业集群创新研究[J].山东体育学院学报,2008,24(10):1-6.

[73]刘万鹏,邱云涛,李博.黑龙江省冰雪产业集群发展中存在的问题及其对策[J].冰雪运动,2012,34(6):81-84.

[74]祝振军,叶冬清.珠江三角洲体育用品产业集群发展研究[J].广州大学学报(社会科学版),2009,8(4):39-42.

[75]魏火艳.区域体育产业集聚区发展实证研究——以中原经济区为例[J].云南财经大学学报,2014,5(2):74-82.

[76]王加益.浙江民营中小企业体育用品产业集群发展研究[J].体育文化导刊,2009(11):83-87.

[77]程文.基于模块化分工的产业组织演化及其对中国产业发展的影响研究[D].武汉:华中科技大学,2011.

[78]汤临佳,池仁勇.产业集群结构_适应能力与升级路径研究[J].科研管理,2012,33(1):1-9.

[79]吴利学,魏后凯.产业集群研究的最新进展及理论前沿[J].上海行政学院学报,2004(3):51-60.

[80]李舸.产业集群的生态演化规律及其运行机制研究[D].长春:吉林大学,2008.

[81]吴义杰.产业集群的演化过程及形成机制[J].甘肃社会科学,2010(5):181-184.

[82]刘健.模块化产业组织的形成机制与发展路径研究[D].北京:首都经济贸易大学,2012.

[83]杨丽.模块化对产业组织演进的影响[D].济南:山东大学,2008.

[84]王建军.分工概念的再界定及其与产业组织演进的关系[J].企业经济,2008(3):56-59.

[85]张国强.分工、专业化与产业组织演进:一个理论分析模型[J].求索,2011(3):5-8.

[86]张燕,姚慧琴.企业边界变动与产业组织演化[J].西北大学学报,2006,36(4):67-71.

[87]王红飞.基于演化视角下的我国金融产业组织结构变迁[D].长沙:长沙理工大学,2009.

[88]郑世卿.中国旅游产业组织演化研究[D].上海:上海社会科学院,2009.

[89]黄建伟.自然垄断产业的组织演化与规制调整[D].上海:上海社会科学院,2013.

[90]施中华.中国轿车产业组织演化研究[D].上海:复旦大学,2006.

[91]许明思.中国体育用品制造业产业组织研究[D].北京:首都体育学院,2010.

[92]詹新寰.中国高尔夫产业发展研究[D].北京:北京体育大学,2009.

[93]马英.北京高尔夫球俱乐部产业的市场结构、行为、绩效研究[D].长沙:中南大学,2009.

[94]温洪涛.我国体育用品产业组织优化研究[D].北京:中国矿业大学,2011.

[95]彭晶晶.中国体育产业市场研究——基于SCP范式[D].武汉:武汉大学,2012.

[96]任慧,杨晓晨.我国城市休闲体育产业组织SCP模式探析[J].商业经济研究,2009(31):110-111.

[97]童海.产业组织理论视角下的西北五省体育健身产业市场结构研究[J].西安体育学院学报,2007,24(4):44-48.

[98]王莉,吴伟.产业组织理论下的我国体育用品产业市场行为特征与市场绩效分析[J].天津体育学院学报,2008,23(6):469-473.

[99]王亚君.企业边界视角下的产业组织演变研究[D].武汉:武汉理工大学,2012.

[100]魏健健.我国体育产业的发展现状研究[D].武汉:武汉体育学院,2013.

[101]施俊香.我国体育产业发展研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2006.

[102]李燕领,夏翔鹰.体育产业发展中的政府职能定位研究[J].北京体育大学学报,2015,38(9):1-5.

责任编辑:乔艳春

Sport Industry Evolution:Theories,Perspectives and Methods

LI Rongri,LIU Ningning,DU Mei,YANG Wanshu,LI Tianle,YE Jin

(Research Institute of Sport Economics,East China University of Science and Technology,Shanghai200237,China)

In order to diagnose the research on sport industry evolution,the authors made a comprehensive assessment by literature analysis and comparison analysis.Results indicate that the body of relative research is very limited,the application of theories is narrow,the research perspectives are focused and research methods are insufficient.Therefore,the authors analyzed literatures on related industries evolution,in order to provide valuable reference and guidance for research on sport industry evolution.

sport industry evolution;theory;perspective;method

G80-052

A

1004-0560(2016)05-0007-07

2016-09-09;

2016-09-25

国家社科基金项目(12BTY027);中央高校基本科研业务费(222201422007,22201522033)。

李荣日(1966—),男,教授,博士,主要研究方向为体育经济与管理。