灵龟八法针刺结合普通针刺治疗肌筋膜疼痛综合征疗效分析

詹桂玉,罗卫平,郭瑞兰(广州中医药大学附属中山医院,广东 中山 528400)

灵龟八法针刺结合普通针刺治疗肌筋膜疼痛综合征疗效分析

詹桂玉,罗卫平,郭瑞兰

(广州中医药大学附属中山医院,广东 中山 528400)

[摘 要]目的:观察灵龟八法针刺结合普通针刺治疗肌筋膜疼痛综合征的疗效。方法:60例随机分为治疗组和对照组各30例,治疗组用灵龟八法结合普通针刺治疗,对照组给予普通针刺治疗。结果:治疗组和对照组治疗后5-HT水平、VAS、 PRI评分比较差异有统计学意义 (P<0.05)。结论: 灵龟八法针刺结合普通针刺治疗肌筋膜疼痛综合征疗效优于普通针刺。

[关键词]肌筋膜疼痛综合征;灵龟八法针刺;普通针刺

肌筋膜疼痛综合征(myofascial pain syndromes ,MPS)是以慢性肌肉疼痛且伴有1个或多个激痛点(Trps)为主要特征的常见软组织风湿病,是原发于肌肉﹑筋膜等结缔组织且以颈肩腰背痛为特征的症候群[1],主要因肌肉和筋膜无菌性炎症局部粘连挛缩而引起。多因过度劳累﹑轻度外伤﹑受凉或由于潮湿等外界因素的刺激下,颈肩肌持续性收缩而出现过度的肌紧张,使局部软组织血液循环不良致代谢障碍,导致颈﹑肩部持续性僵硬﹑疼痛[2]。

研究发现,肌筋膜疼痛症的激痛点是形成放射痛的基础,激痛点在触诊时可以触到肌腹中的硬结,对此病理性结构的形成可能是由于硬结处血流缓慢,代谢产物和细胞破碎产生的炎性致痛物(如5-HT﹑P 物质)增多所致[3]。

我们用灵龟八法结合普通针刺治疗肌筋膜疼痛综合征取得一定疗效,总结如下。

1 临床资料

共60例,均为2015年3月至2015年11月我院就诊患者,随机分为治疗组和对照组。治疗组30例,男12例,女18例;年龄25~62岁,平均(41.22±5.87)岁,平均病程(17.89±5.23)个月。对照组30例,男16例,女14例;年龄24~65岁,平均(45.49±2.61)岁,平均病程(20.84±3.55)个月。两组性别﹑年龄﹑病程﹑PRI﹑VAS评分等比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

诊断标准:参考《疼痛诊断治疗学》。①主要标准:主诉区域性疼痛 ,主诉疼痛或肌筋膜触发点牵涉痛及其分布区域的感觉异常,触诊受累肌筋膜呈绷紧或索带状感,沿绷紧带状区走行的某一点呈剧烈点痛,在测量时存在某种程度的运动受限。②次要标准:压痛点重复出现主诉的临床疼痛或感觉异常,横向抓触或针刺入带状区触发点诱发局部抽搐反应,伸展肌肉或注射触发点缓解疼痛。满足5 个主要和至少1个次要标准可确诊为MPS。

纳入标准:符合MPS的诊断标准,年龄18~75岁,病程3个月~2年,视觉模拟评分(VAS)>2.5分。

排除标准:正在服用止痛药及抗抑郁药,合并严重系统疾病如糖尿病﹑心脑血管病﹑肝肾及出血倾向,怀孕及哺乳期,影像学上提示脊柱退行性改变﹑先天性脊柱异常﹑脊髓占位﹑脊柱手术。

2 治疗方法

两组均用普通针刺治疗,病变在颈部取穴选风池﹑颈椎夹脊穴﹑阿氏穴﹑大杼﹑中渚,病变在胸背部选取胸椎夹脊穴﹑阿氏穴﹑大椎,病变在腰部选取腰椎夹脊穴﹑阿氏穴﹑肾俞﹑大肠俞﹑委中﹑阳陵泉。常规消毒各穴,快速进针,行平补平泻法,得气后留针30min,留针期间每隔5min行针1次,每周6次,共治疗2周。

治疗组加用灵龟八法治疗,依据就诊时间按灵龟八法开穴,采用谢氏《灵龟八法开穴简表》取所开的双侧穴及配穴(双侧)共4穴,先针所开穴,次针配穴(均为先左侧后右侧)。主客相配,公孙-内关,外关-足临泣,后溪-申脉,列缺-照海;常规消毒后,先针刺开穴,得气后针刺配穴,如列缺为开穴,则照海为配穴,行平补平泻法,得气后留针30min,留针期间每隔5min行针1次,每周6次,共治疗2周。

3 观察指标:

用简化麦吉尔疼痛量表,由临床专业人员指导患者在治疗前﹑疗程结束后分别测定疼痛评定指数(PRI),视觉模拟评分(VAS)﹑血清5-羟色胺(5-HT)水平。

简化麦吉尔疼痛量表PRI含11个感觉性词与4个情绪性词,程度分为无﹑轻﹑中﹑重4级,分别以0﹑1﹑2﹑3分表示,可计算出PRI感觉分﹑情绪分和总分。

VAS评分采用一条10cm长的直线,起始端标记0分,为无疼痛,末端标记10分,为不能忍受的剧痛,患者在直线上选择的某一点就代表其当时的疼痛程度;分无痛﹑轻度不适﹑不适﹑难受﹑可怕的疼痛﹑极为痛苦6级,分别以 0﹑1﹑2﹑3﹑4﹑5计分。

用SPSS13.0统计软件对数据进行统计学分析,计量资料采用(±s)表示﹑用t检验,计数资料用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4 治疗结果

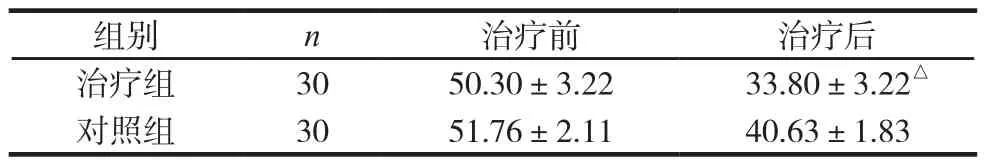

两组治疗前后5-HT水平比较见表1。

表1 两组治疗前后5-HT水平比较 (pg/m L,±s)

表1 两组治疗前后5-HT水平比较 (pg/m L,±s)

注:与对照组比较,△P<0.05。

组别 n 治疗前 治疗后治疗组 30 50.30±3.22 33.80±3.22△对照组 30 51.76±2.11 40.63±1.83

两组治疗前后VAS﹑PRI比较见表2。

表2 两组治疗前后VAS﹑ PRI比较 (分,±s)

表2 两组治疗前后VAS﹑ PRI比较 (分,±s)

注:与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别 n 时间 VAS PRI治疗组 30 治疗前 6.08±1.2 10.84±2.68治疗后 2.84±1.09 2.246±1.29△对照组 30 治疗前 5.82±1.84 10.94±2.37治疗后 4.53±1.46 6.33±2.66

5 讨 论

肌筋膜痛的疼痛源于肌肉上的触发点[4],又称“扳机点”或“激痛点”,表现为骨骼肌或肌筋膜中可触及的紧张性索条上高度局限和易激惹的点,是肌肉上细小敏感的区域。肌梭异常电位学说[5]认为高振幅的电位活动是触发点的特征,为不正常兴奋的交感神经刺激肌纤维收缩所致。整体假说[6]认为肌纤维持续性收缩产生肌节缩短和肌张力增高,持续肌肉收缩导致局部缺血和缺氧,加上局部高代谢状态,最终产生能量代谢危机及组织损伤;组织损伤释放 5-羟色胺﹑组织胺及激肽等,这些物质加重局部缺血﹑致敏传入神经引起触发点疼痛。谢感共[7]通过实验在不同季节,对不同年龄段﹑不同性别的人都进行开闭穴导电量对比,发现各季﹑各年龄﹑各性别的开穴导电量皆大于闭穴导电量且具有普遍性,证明了灵龟八法穴位的“开”“闭”有其内在基础,其导电量的变化反映了开穴时的“气血旺盛”,闭穴时的“气血衰减”。

肌筋膜疼痛综合征属中医“筋痹”范畴。基本病机为筋络劳损,失于温养,筋伤之处气血滞涩,血不荣筋,复加风寒湿邪乘虚侵袭凝滞,筋络失于温煦,筋肉络脉僵凝。灵龟八法又称“奇经纳卦法”,结合奇经八脉的交会穴,按天干地支﹑《河图》和《洛书》数字推算出十二经脉气血循环盛衰而开阖的时辰,选择出适宜的对应腧穴进行恰当的针刺治疗。灵龟八法通过调整奇经八脉的气血流注,从而发挥其调整十二经脉气血盛衰的作用,以达到培补正气,祛除外邪,使机体经络通畅,筋脉得以濡养,从而达到治疗作用。通过灵龟八法按时取穴顺应时间的变化,改变皮肤温度及导电量的变化,减少高振幅的电位活动,抑制人体的急性及潜在的触发点,减少组织损伤释放 5-HT﹑组织胺及激肽的释放,从而减轻疼痛。灵龟八法针刺结合普通针刺治疗肌筋膜疼痛综合征能显著降低血清5-HT的水平,改善疼痛症状。

[参考文献 ]

[1] 周秉文.腰背痛[M].2版.北京:人民卫生出版社,2005 :145-195.

[2] 师存伟. 电致孔透药治疗颈肩肌筋膜疼痛综合征40例临床观察[J].青海医药杂志,2013,43 (3):70.

[3] Shah JP,Danoff JV,Desai MJ,et al.Biochemicals associatedwith pain and inflammation are elevated in sites near to and remote from active myofascial trigger points[J].Arch PhysMed Rehabil,2008,89 (1):16-23.

[4] Travel J G,Simons D G.Myofascial pain and dysfunction :The trigger point manual vol 1 and 2 [M].Baltimore :Williams & Wilkins,1999 :88.

[5] Cummings M,Baldry P. Regional myofascial pain:diagnosis and management. Best Pract Res Clin Rheumatol ,2007,21 (2): 367-387.

[6] Hong CN,Simons DG. Pathophysiologic and electrophysiologic mechanism of myofascial trigger points. Arch Phys Med Rehabil,1998,79(7):863-872.

[7] 谢感共.灵龟八法穴位开闭状态导电量研究[J].中国针灸,2002,22(5):316.

[中图分类号]R245.319.863

[文献标识码]B

[文章编号]1004-2814(2016)05-0480-02

[收稿日期]2016-01-14