海拔对丹参苗期生理特性及农艺性状的影响

孟肖+张红瑞+陈明明+高致明

摘要:以河南省3个种源丹参为材料,通过对丹参苗期生理指标动态变化及农艺性状的分析,研究不同海拔对丹参幼苗的影响。结果表明:3个海拔对丹参幼苗部分生理指标在生长期间表现出先升后降的变化趋势,部分生长时期可溶性糖、可溶性蛋白和丙二醛含量随海拔的升高而增加,超氧化物歧化酶活性在中海拔处最低,过氧化物酶活性在3个海拔间规律不明显;3个种源丹参植株性状在同一海拔区差异基本不显著;同种源丹参性状在3个海拔间存在差异,地上部高、根长、直径、鲜质量和干质量等指标在中、低海拔与高海拔间达到极显著差异。结果表明,低、中海拔地区较适宜丹参育苗,且幼苗状态良好,高海拔地区在一定程度上限制了丹参幼苗的生长发育。

关键词:海拔;种源;丹参;生理特性;农艺性状

中图分类号: S567.5+30.4

文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2016)04-0242-03

丹参为唇形科植物丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge.)的干燥根及根茎,具有活血化瘀、宁心安神、行气止痛、养血益血等功效。丹参在临床中具有广泛的药理作用,在治疗心血管疾病、肝硬化、溃疡类疾病、肿瘤及新生儿缺氧性脑病等方面具有显著的治疗效果[1]。目前,除制药外,丹参被广泛地制作成保健茶,用于冠心病、心绞痛、“三高症”、肝硬化等的治疗与预防。

随着用量的增加和野生药材的减少,丹参在华北、华东、中南、西北、 西南等部分省份均有栽培,但各地区丹参品质却有较大的差异。影响丹参原药材质量的因素主要有丹参种质、产地和栽培技术。丹参种质资源丰富,在生物学特性、农艺性状、根系性状等方面各具特点,除了《中国植物志》上提到的丹参类型外,各产地逐渐形成了不同的丹参类型,不同种源丹参引种后有效成分含量也存在差异。栽培管理技术主要受人为因素的控制,因此产地是除种质外影响丹参药材品质的又一不可控因素。丹参各栽培基地海拔均不相同,导致其土壤性质及光照、水分、温度、氧分含量等都有差异,海拔成为研究植物生理生态和发育进程在环境资源梯度格局上变化的理想天然试验场[2]。植物各方面如产量、营养成分尤其是苗期的生长在不同海拔地区受到如土壤、水、光、温度及生育期的综合影响。本试验通过对丹参的种源和育苗地点进行研究,探索不同海拔条件下3个种源丹参幼苗的特性,以期为丹参移栽及引种栽培提供技术依据。

1 材料与方法

1.1 材料

选择成熟、无病害的3个种源丹参种子,分别取自3个海拔:(1)B1(海拔679 m);(2)B2(海拔314 m);(3)B3(海拔95 m)。

1.2 试验材料设计

于2014年7月将3个种源撒播于不同试验基地。设置3个海拔的试验地点,分别为:(1)A1(海拔1 386 m的小苇园村责任地);(2)A2(海拔679 m的车村镇责任地);(3)A3(海拔95 m的河南农业大学科教园区)。9月1日开始取各试验地丹参幼苗并进行室内试验,每30 d取样1次,共4次。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 生理特性 分4次对3个海拔处B2种源的丹参幼苗进行生理生化指标测定:可溶性糖含量测定采用苯酚法[3];可溶性蛋白含量测定采用考马斯亮蓝法[4];超氧化物歧化酶(SOD)活性测定采用氮蓝四唑法[4];过氧化物酶(POD)活性测定采用愈创木酚法[4];丙二醛(MDA)含量测定采用硫代巴比妥酸法[4]。

1.3.2 农艺性状 于12月1日对3个海拔处的3个种源的丹参幼苗进行指标测定:幼苗地上部高测定从基部到地上部最高处的长度;根长使用直尺测定;根直径使用游标卡尺测定;植株鲜质量及干质量使用分析天平测定。

1.4 数据分析

试验数据使用SPSS 22.0软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 海拔对丹参苗期生理特性的影响

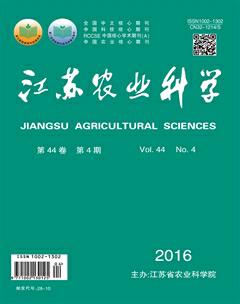

2.1.1 海拔对丹参幼苗叶片可溶性糖含量的影响 从图1可以看出,丹参叶片中可溶性糖含量呈先升后降的趋势:从播种至11月,可溶性糖含量持续积累,11月可溶性糖含量达到最高值,其后又出现下降的趋势。在相同时期,3个海拔丹参叶片中的可溶性糖含量表现出差异:10月A1与A2、A3处理相比,可溶性糖含量分别高出了84.17%、128.64%;在其他采样时间,A1、A2、A3处理间可溶性糖含量差异不大。相同海拔不同时间,11月可溶性糖含量变化最为明显,其中A3处理可溶性糖含量是10月的3.59倍;A1、A2处理增加较少,分别是10月的1.60、2.98倍。

2.1.2 海拔对丹参幼苗叶片可溶性蛋白含量的影响 从图2可以看出,丹参叶片中可溶性蛋白含量呈现先升后降的趋势,与可溶性糖含量的变化一致,可溶性蛋白含量在11月达到最高值,然后有下降趋势。3个海拔处理间,A3处理可溶性蛋白含量变化最为明显,12月比11月降低了48.20%,A1、A2处理分别仅降低了15.87%、11.07%。

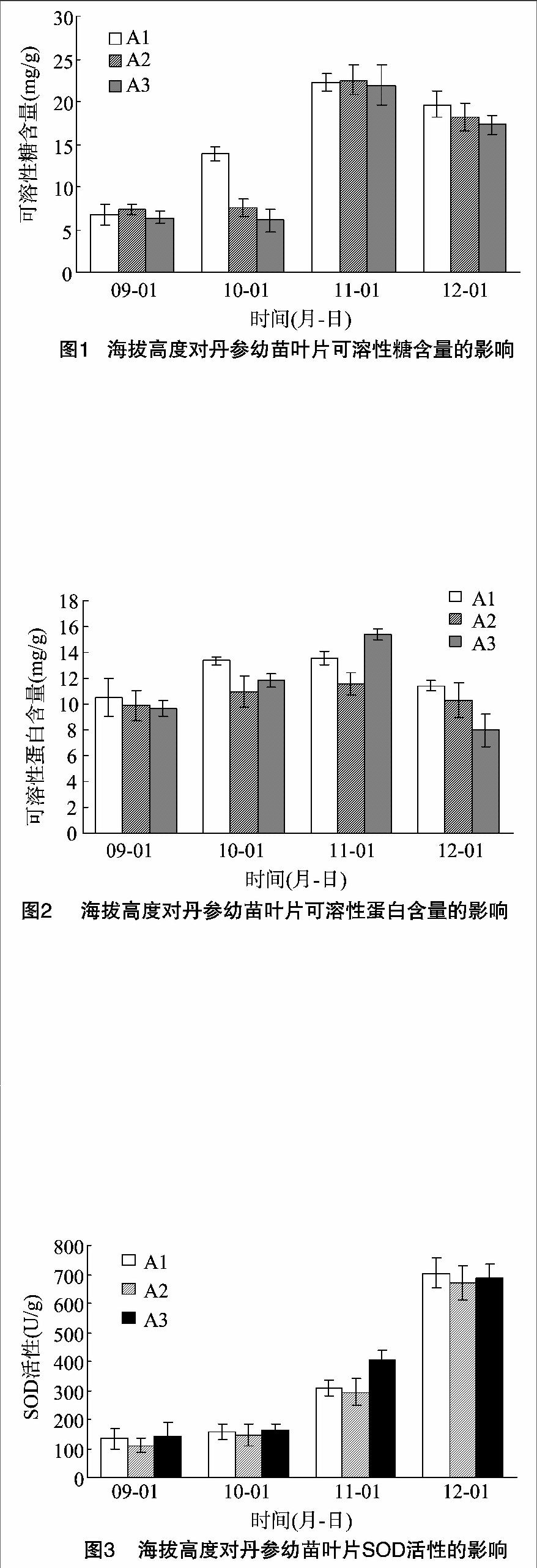

2.1.3 海拔对丹参幼苗叶片SOD活性的影响 SOD是存在于植物细胞中最重要的清除活性氧的酶之一,对保护膜系统的稳定性有重要作用,SOD活性水平的高低与植物耐性有关。幼苗生长期间,3个海拔处的丹参叶片中SOD活性均表现为上升的趋势,12月达到最高值(图3)。同时期不同海拔间SOD活性差异不明显;同一海拔间,丹参叶片SOD活性在11—12月增加最为明显,高、中、低3个海拔处分别升高了128.86%、129.87%、70.47%。

2.1.4 海拔对丹参幼苗叶片POD活性的影响 POD、过氧化氢酶(CAT)、SOD共同构成植物细胞的保护酶系统,与光合作用、呼吸作用及生长素的氧化等有密切关系。从图4可以看出,丹参叶片内的POD活性呈现先降后升的趋势:9—10月出现一定的下降,之后又逐渐上升,12月达到最高值;A1、A2处理的变化趋势一致,A3处理则在12月表现出下降;A1、A3处理变化趋势较平缓,A2处理变化幅度较大。A1处理从9—10月下降了60.68%,10—12月上升了152.17%;A2处理从10—12月上升了278.57%。

2.1.5 海拔对丹参幼苗叶片MDA含量的影响 从图5可以看出,丹参幼苗叶片中MDA含量随叶龄增大逐渐升高,12月达到最高值。同一海拔丹参叶片的MDA含量以11—12月间增加最明显,其中A1处理增加了19.15%,A2处理增加了 176.75%,而A3处理则增加了585.84%。同一时期,3个海拔间MDA含量也表现出一定的差异:11月,A1处理分别比A2、A3处理高223.12%、253.32%;12月,A3处理MDA含量明显增加,分别高出A1、A2处理62.91%、126.63%。

2.2 越冬时期海拔与种源对丹参幼苗形态的影响

农艺性状指标更直观地反映出环境对植物生长的影响。从表1可以看出,不同海拔和种源间丹参幼苗植株的性状存在一定的差异,其中地上部高、根长、鲜质量、干质量的差异较为明显,直径则差异较小。对丹参各项性状指标进行方差分析,从表2可以看出,海拔对地上部高、根长、直径、鲜质量、干质量均有极显著差异;种源、海拔与种源的互作则对丹参幼苗几乎没有显著性影响。

对3个海拔间的丹参幼苗各项性状指标进行多重比较,表3结果表明,高、中、低海拔对丹参各农艺性状的影响均有显著性差异。地上部高在A3、A2处理与A1处理间均差异极显著,A3与A2处理无显著差异;根长在A1、A2、A3处理间均表现出极显著差异;直径在A1处理与A2、A3处理间无显著差异;鲜质量在A3、A2处理与A1处理间呈极显著差异,A3处理与A2处理无显著差异;干质量在A3、A2处理与A1处理间差异极显著,A3与A2处理间差异显著。

3 结论与讨论

对同海拔丹参幼苗进行比较,丹参叶片生理特性随着幼苗的生长表现出稳定的变化趋势。从播种至11月气温适宜,光照充足,丹参幼苗快速生长;11月以后丹参幼苗生长随气温的下降受到抑制,且逐渐受到一定的低温伤害,叶片需消耗更多的物质抵御逆境。丹参叶片中可溶性糖、可溶性蛋白含量随幼苗生长快速积累,在11月表现最高,之后含量随温度降低而降低。丹参叶片中的保护酶系统SOD、POD和膜损伤程度指标MDA同时表现出类似的趋势,随着叶片生长老化,SOD活性、POD活性、MDA含量逐渐增大;11—12月,丹参幼苗为抵抗低温伤害,SOD活性、POD活性急剧增大,MDA含量也随着细胞受到的损伤增加。同时期由于海拔的差异导致温度、湿度、光照等环境因子各不相同,高、中、低海拔对丹参影响也不一样,由于高海拔的条件更为极端,丹参叶片中的可溶性糖、可溶性蛋白、MDA含量与SOD、POD活性均在高海拔地区表现最高。

丹参生长过程中受温度、湿度、土壤等方面的影响,不同海拔间丹参幼苗的性状表现出一定的差异。在高海拔地区,昼夜温差大且湿度较大,对丹参育苗的出苗阶段非常有利,但也由于高海拔环境下植物全年生育期较短,导致苗期延长。尤其是地上部高、根长及植株质量方面,高海拔与中、低海拔间差异显著,而中海拔与低海拔间差异较小。种源则对丹参幼苗产生影响,这可能是因为丹参3个种源均来自河南省内,引种的范围较小而没有表现出显著的差异。

地球上的气候按纬度、经度、高度3个方向改变,植被也沿着这3个方向交替分布。前二者构成植被的水平分布,后者构成植被的垂直分布[5]。海拔不同,其土壤性质及光照、水分、温度、氧分含量等都表现出差异,海拔升高100m,温度降低0.62 ℃。降水随海拔的升高而增加,当海拔达到一定高度,降水量又随海拔升高而降低。丹参栽培分为育苗、移栽2个部分,研究海拔对丹参幼苗生长的影响,有助于寻找合适的丹参育苗基地,减轻因环境因素如高温等对丹参育苗的影响,最大程度地简化育苗过程,降低丹参栽培上的成本。

丹参在中国栽培广泛,类型丰富,如大叶型、小叶型和野生型品种[6],圆叶、狭叶、矮茎和高茎4个丹参品系[7],裕丹参中的5个变异类型[8]等。舒志明等对8个不同来源的丹参种质进行研究和比较评价,结果表明:8个丹参种质在株高、冠幅、茎、叶、花冠颜色,以及根部性状方面均存在明显差异[9]。随着信息化的发展,丹参种苗流通广泛,异地引种后的丹参质量和产量也是需要考虑的内容之一。杨新杰等研究发现:山东、河南、四川中江集凤镇等产地丹参在四川中江引种后,有效成分含量依然较高,而河北、山东部分地区的丹参在引种后由引种前质量较佳变为引种后质量较次或者由较次变为较佳[10]。因此,种源选择也是丹参育苗过程中需要关注的问题之一。

本试验结果表明,种源对丹参的各项指标有部分影响,海拔则对生理生化指标有一定影响,对丹参的农艺性状有极显著的影响,结果为更深入研究提供了一定参考。由于受试验地区和种源的影响,本试验仅对河南省范围内的丹参育苗进行了研究。

参考文献:

[1]周 燕.丹参的药理作用与临床应用效果观察[J]. 大家健康:下旬版,2015,9(2):45.

[2]王引权,王 艳,陈红刚,等. 海拔梯度对药用植物品质形成影响的研究进展[J]. 中国现代中药,2012,14(5):41-44.

[3]乔富廉.植物生理学实验分析测定技术[M]. 北京:中国农业科学技术出版社,2002.

[4]高俊凤.植物生理学实验指导[M]. 北京:高等教育出版社,2006.

[5]李俊清.森林生态学[M]. 北京:高等教育出版社,2006:371.

[6]张兴国,王义明,罗国安,等. 丹参品种资源特性的研究[J]. 中草药,2002,33(8):742-747.

[7]田 伟,谢晓亮,彭卫欣,等. 不同丹参种质田间比较试验[J]. 现代中药研究与实践,2004,18(1):22-24.

[8]张红瑞,李志敏,高致明,等. 裕丹参变异类型分析[J]. 河南农业大学学报,2007,41(4):421-424.

[9]舒志明,梁宗锁,孙 群,等. 不同丹参种质生物学性状比较与评价[J]. 西安文理学院学报:自然科学版,2007,10(2):24-29.

[10]杨新杰,万德光,林贵兵,等. 不同种源丹参异地引种后质量分析[J]. 成都医学院学报,2011,6(4):291-295.李晓东,徐世千,张建国,等. 苯丙氨酸、茉莉酸甲酯对百里香不定芽基础代谢及精油提取率的影响[J]. 江苏农业科学,2016,44(4):245-249.