刘玉村 古典医道的现实践行者

王燕青+梁辰

十年时间,刘玉村把北京大学第一医院(以下简称“北大医院”)从一家日渐迟暮的百年医院改造成一家生气勃勃的医院。当下,医改步入深水区、医患矛盾激烈,刘玉村掌舵下的北大医院依旧发展稳健,而且不失创新。

作为管理者,“以道御术”是刘玉村最鲜明的风格特点。北大医院作为中国顶尖教学医院,专业化程度极高,但在刘玉村担任院长的十年间,他并非把重心落在推动专业性进一步发展与谋划商业盈利上,而是全力推动道德感、价值观落地,把人文精神和人文关怀注入到全院三千多名医护人员心里。

刘玉村认为,一家医院如果没有核心价值观和道德感召力,就不会有持久的生命力,“或许在这家医院你可以看到几位大牌的专家、几门强势的学科、几项先进的技术”,但最终“医院很可能会迷失发展方向”。“在中国,原本应该有的医学精神,已经被市场经济冲击得非常厉害。如果北大医院、协和医院这样的大型公立医院从思想上都沦陷了,那中国就没有好医院了。”

十年后,因为有了共同的价值观和道德感,北大医院的精神面貌焕然一新。反过来,又促进了医院在专业性和盈利性上的提升。刘玉村的目标是,到2030年,北大医院跻身北京前三,全国前五。“但15年以后,我很可能是北京第一。”刘玉村自信满满。

就在北大医院从U型抛物线底部反弹上升时,刘玉村却要离开并赴任北京大学医学部党委书记。刘玉村曾经说过,他很享受院长这个职业,因为它能实现人生理想,但未来他更希望能够重回学校,教育出一流的学生。要担任“北大医院党委书记”这个职务,也许大家心目中那个言语间充满个人特点、观点犀利独特的刘玉村将会“消失”。刘玉村开玩笑地说,以后讲话要更加慎重一些,要注意分寸,“一慎重这个人就没劲了。”

从原点重塑价值观

2006年是刘玉村事业的转折点。当时,北大医院正处于下滑通道,刘玉村非常着急。他对北大医院有着深厚的感情,无论是情感上的依恋,还是文化上的深度认同。作为北大医院培养出来的中国第一个临床医学博士,他在这里受教、工作。

刘玉村成为拯救北大医院的“白衣骑士”。上级把他从北大医学部副主任调任为北大医院院长。用他自己的话说,自己好像在阻拦一列下行的火车,“不但要遏制它下行的趋势,还要把它推回到上行的轨道。”

北大医院曾经有过辉煌的过去。它是中国第一家国立医院,曾经大师云集,引领了中国医疗事业发展的潮流。但到了上世纪80年代,随着一大批老专家退休,它的光环逐渐褪色。加上它独特的地理位置,身处皇城保护区,受制于地块和政策,其他公立医院又是扩地块、又是盖高楼,逐步做大规模时,北大医院依然蜷缩在狭窄的空间内求发展。北大医院在规模发展上渐渐被其他医院拉开差距。规模上不去,经济效益就没法提了,这进而影响的是医护人员的心气,由此形成恶性循环。刘玉村的使命就是给这辆下行的火车注入新的推力,让它“形成前进的惯性”。

千头万绪,所有的问题都摆上了台面,但该怎么着手?跟医生给病人看病一样,寻找病根才能对症下药。能不能找准病根从根本上考量着一个医生的执业水平。刘玉村就任北大医院院长后,并没有立刻新官上任三把火,也没有轰轰烈烈抓经济效益。他给北大医院开出的药方是“先文化,后经济”,狠抓医院文化建设。这个下药方式虽然很别出心裁,但医院里的医护人员开始并不是很理解他的做法,他们议论纷纷。

就任院长3个月,刘玉村召开了25场座谈会,与全院八百多位职工进行了面对面深度沟通。在与全院职工沟通中,刘玉村发现,医院内部缺乏文化上的凝聚力,大家对于医院发展的未来都很迷茫。这种“迷茫”难以用钱解决,仅靠经济效益不能解决精神上的问题,只有从文化入手,才能激励、团结人心。

刘玉村从北大医院历史中寻找激励人心的文化,用厚重的文化基因去构建新气质。在几代人的传承发展中,北大医院形成了“厚德尚道”的文化传统,“我们简称厚道,医生对病人应该厚道,院长对工作人员应该厚道,病人对医生也应该厚道”,刘玉村称之为即使身处逆境也不能丢的“气节”。

刘玉村想了很多办法,“我把它印在杯子上、名片上、玻璃上、院墙上,到处都是,让大家随时都能看到,然后自觉不自觉地按照这个标准来要求自己。”

“水准原点”是刘玉村为北大医院找到的第二个精神支柱。北大医院内,有一座花岗岩砌成的小石屋,它的名字叫“水准原点”。这里曾是计算测量北京地区乃至整个华北地区海拔高度最原始的基准点。刘玉村决定把“水准原点”文化嫁接过来,“它是昭示医院文化精髓和内涵的最佳载体。联想到我们以医疗、教学和科研为主体的各项工作,也应该有如这水准原点一般处处起到垂范作用,成为公认的标准。”

现在,“厚德尚道”和“水准原点”已经被写在北大医院院墙上。走近医院大门,任何人都能很容易地看到这条醒目的标语:“尊敬的来者,无论您因为什么来到北大医院,您都是我们尊贵的客人,您都应该受到礼遇。北大医院的院训是‘厚德尚道,简称厚道;我们追求的目标是成为医疗行业的‘水准原点。”

“厚德尚道”和“水准原点”真正成为北大医院人的共识,是在2009年的一场危机之后。2009年11月3日,央视二套《经济半小时》播出了以《北大医学教授为何死在北大医院?》为题的专题报道,指责医院放任医学生“非法行医”,引发社会对北大医院的信任危机。危机关头,刘玉村临危不乱,对内带领全体职工重温医学生入学誓言,对外选择法律诉讼,据理力争。危机过后,北大医院职工们才真正意识到刘玉村所推行的文化改革价值所在。忠诚、自信,很快成为持久的内在动力。

强硬的改革派

在大谈“道”的同时,刘玉村是一个具有极大魄力的、高效强硬的执行者。干部任免,他强硬拿掉了一些强势学科科主任,其中有他的同学、行业内学会主委、背景深厚的强权派。被拿掉的这些人,普遍特点是占据着位置,但对于科室发展没有激情和动力。刘玉村在接受医疗行业媒体采访时曾表示,“为了科室里的员工能看清并认同未来的发展方向,我个人不惜任何代价。”

在对别人高要求时,刘玉村也提出了更高的自我要求。“作为院长必须身正袖清,不能自私”、“只有自己的德、行、言都立得住,对科室或个人的公开支持才能立得住;才能有很大的影响力;才能把大家团结起来,奔着一个方向前进。”在担任院长期间,他把进药、基建、设备采购等沾钱的工作都交给副手负责,自己坚决不为私利去插手。

刘玉村还有一个特点是胸襟大。刚上任时,他就开始培养接班人。与此同时,他也要求各科室主任写下自己心目中的科室接班人,除了以此检验下属们的襟怀是否坦荡,更重要的是,他认为培养接班人才能保证北大医院人才不断档,进入良性循环发展轨道。

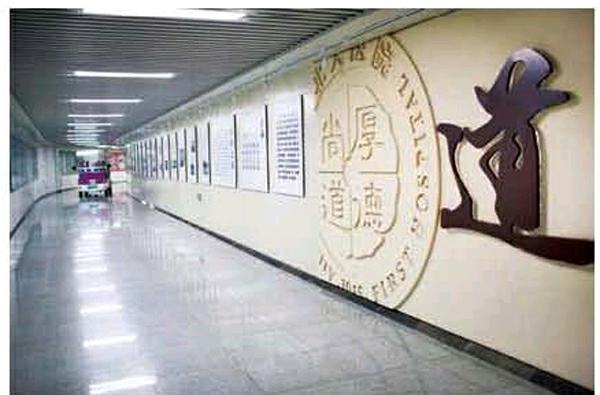

北大第一医院内的文化长廊

他对普通员工和病人却都非常友善。上任之初,刘玉村就明确表示,要“以人为本,员工至上”。在他看来,一个医院的发展,关键在人才,而不是高楼大厦。因此,如何给医护人员更好的关爱,让他们保持心情愉悦、愉快地工作就成为刘玉村时刻考虑的问题,“这种愉快传达给患者,医患关系才可能和谐。”

在员工面前,刘玉村会很小心地控制自己的脾气,尽量不发火,在他的记忆中,他只发过两次大火。每当要发火之前,刘玉村都会先检讨自己,“你是领导,你的员工没能完成你布置的任务,什么地方出错了,你为什么不知道?你自己都没想到的地方,怎么能要求下属想到呢?”

对待病人,刘玉村就更加宅心仁厚了。曾经有一个北大老校友,因为胃癌从北医三院转到北大医院,找刘玉村做手术。手术两三年后,患者又发现腹腔里面疑似有转移,他又去肿瘤医院就诊。肿瘤医院建议他化疗。他和家属都信任刘玉村,就询问他的建议。刘玉村从客观事实出发,建议病人不做化疗,“我说我不主张化疗,我所知道胃癌手术以后一旦复发,化疗的有效率非常低”,建议病人通过中药进行治疗,这样可以保证“生命质量”。

刘玉村给出这样的建议要背负很重的责任。“每一步我都替他担了责任,回过头来人家埋怨你,说那要做化疗是不是就不会长了,如果怎么怎么样,你假设这些,这本身是需要责任的,所以我替他承担了。”最后,患者特别感谢刘玉村负责任的治疗方案,表示要在死后将自己的遗体捐赠给北大医院做医疗科研用。刘玉村很感动,觉得这是对医护人员最好的尊重。

刘玉村认为,一个好医生,首先要是一个好人,这样才能热爱病人,全身心投入。他喜欢用平等的身份去跟病人和家属交流,也会注意沟通技巧,“话该怎么说、用什么样的语速和语调,都是有讲究的。”

与病患讲话的方式往往是医者仁心最大的体现。刘玉村曾碰到一个癌症晚期患者。看完病历后,发现病人癌症复发,所剩下的日子没多长了。该如何把这个残酷的现实告诉他?刘玉村琢磨了很久。他用舒缓的语速、柔软的语调告诉他:“可能您希望听到好消息,但我实事求是地讲,我报告您的这个消息并不是特别乐观,您做完第一次手术后有新生肿瘤出现,这虽然不好,但不等于没希望,因为目前的治疗都对路子,只要回去后多想办法改进营养就行了。”病患很平静地接受了。换个角度,如果他说“你怎么不早来,早来我这儿看就好了。”这既是对同行的不尊重,也会引起患者的反感和不满。

刘玉村赢得了尊重和信任。有个患晚期乳腺癌的老太太,把自己一辈子做过最缺德的一件事偷偷告诉了刘玉村,而她甚至无法对子女开口说这件事。

刘玉村是纯粹的理想主义者。他虽然有坚定的信念,但在前行的道路上也会感觉很孤单。

刘玉村抓住各种场合为医者的理想主义摇旗呐喊,但甘苦自知,“真的有时候觉得孤独,有时候觉得多少有一点悲哀,就是大家如果太务实,如果太不超脱,一点理想主义都没有,业内没有那么一批人,就是你很孤单,你带动不起来,但是你又不能不在场合去讲,如果你再不讲还有谁讲?”

他告诫同行们,看待目前社会存在的医改或医患问题,要“从社会大众的心理去剖析去分析,然后来解释我们行业里的东西,先叫别人接受我们,然后再表达我们的诉求,这就是我的逻辑,如果社会不接受,大众不接受你,你光说你的事不行”。

刘玉村的宏观视野让他站在更高的层面看待医改或医患问题。他有一个经典的论断:“医院围墙之内的事,往往都是机制性的问题。我们这些当院长的有足够的智慧和领导,能够解决好医院围墙之内的事,请领导们放心。我们这些院长不能解决的是医院围墙之外的事,往往那都是结构性的问题,请领导们操心。”

道德与商业的边界

刘玉村坚持理想主义大旗让北大医院规避了风险,进入收获季节。

最近,“魏泽西事件”让武警北京市总队第二医院受到影响。而刘玉村早在上任之初就对医院与社会资本联合办专科门诊医院保持警惕。一年半时间内,他废止了北大医院与社会资本签订的6个合同。期间遭到人身威胁,以及复杂漫长的法律仲裁、高额的违约赔偿金,他都没有退缩。

2015年5月,刘玉村接受媒体采访时曾表示,“与社会资本合作办医院,我很慎重,因为这牵扯到国有资产问题。比如医务人员的技术,对公立医院来说就是国有资产、知识产权。如果我和某个社会资本合作建立了新的医院,把最优秀的团队带过去,他们会把病人资源也带过去;而且这批人在这类社会资本的医院干长了,得到了特别多的经济回报时,不回来了怎么办?我们优秀的医疗团队就流失了。”

在废止与社会资本合作的同时,刘玉村并没有停止探索,他在寻找一切可以拓展北大医院发展空间的机会。他高效地完成了对妇儿楼、科研楼的改造,新建了门诊楼,正在开建干部保健基地,即将改造旧门诊楼及新建大兴新院区。

大兴新院区将极大程度拓展北大医院的发展空间,这是刘玉村最大的功绩之一。

2010年,一次偶然机会,刘玉村得知大兴有一块地,希望知名度高的大医院进驻。这块地的地理位置非常好,“当年周围冷冷清清,但紧挨着地铁4号线,离高米店南站才两百多米远。而地铁4号线离老院区才五百多米,将来我可以包一节车厢,弄个4号地铁北大医院号,让我们所有的医护人员和病人免费坐这节车厢,我替他们出钱,来回运送,还可以做广告宣传。”

2014年,国家正式立项,同意北大医院在大兴兴建新院区。新院区将有1200张病床,18-20万平米的体量,北京市和中央共同投资,大兴无偿划拨土地。刘玉村对大兴新院区的未来充满期待,“在大兴建院区非常重要,它扼守着北京的南大门,既有高铁又有地铁,还要建第二国际机场,将来会有大量人口往那儿迁移。医院是要追着人走的,在那儿建院区不仅能弥补北大医院空间上的不足,还能最大限度地为更多老百姓服务。”

大兴新院区将为北大医院实现更大抱负提供空间。刘玉村规划,大兴新院区将会以妇儿为特色,“我们会重点关注遗传学、胎儿医学、肿瘤学、急救医学,还有转化医学。”他还提出了精准医疗概念,“精准医疗需要多学科合作,对个体绝对细致地分析。未来无论疾病往哪个方向发展,精准医疗的判断是不会过时的。”

刘玉村还提出了“高端医疗”设想。比如北大医院拿出20%的医疗资源专为高端人群服务,以换取80%的收益;其余80%的资源仍做基本医疗服务,换取其他20%的经济回报。在刘玉村看来,这80%的高收益可以更好地改善医院发展,包括人才培养和设备更新换代,而新医疗设备的引进又同时服务于高端人群和普通群众,让所有就医者都受益。

“我们医院被挖走10个人了,虽然不至于伤筋动骨,但有的公立医院被挖得够呛”,刘玉村清醒地意识到,与其让名医从公立医院流失,“还不如允许公立医院建高端医疗,尝试用这种商业模式挣钱来补充基本医疗”,“高端医疗可以补充医生个人的收入,相当于医生不用出去多点执业挣钱,在自己的医院就能挣到。”

刘玉村的理想主义和医者仁心找到了最好的安放之处。他鼓励自己的子女继续从事医学工作。他的儿子当上了外科大夫。他告诉儿子,所有的问题都会解决,而医者的仁道始终不会变。

(《适道仁心·大医国手》由华润三九联合本刊共同策划、出品)