新型城镇化、现代物流发展与农村居民增收

张利等

中图分类号:F323 文献标识码:A

内容摘要:本文构建指标体系测度我国各地区新型城镇化及现代物流发展水平,基于测算结果选取我国30个省2004-2013年面板数据构建空间计量模型,从农村居民实际收入水平及城乡收入差距两个角度定量分析新型城镇化、现代物流发展与农村居民增收的关系。研究结果表明:新型城镇化有助于增加农民收入,但不利于城乡收入差距减小;现代物流发展在直接增加农村居民收入、缩小城乡差异的同时,还通过促进新型城镇化发展进一步提高农村居民收入水平;此外,经济增长、物价水平及政府干预也是农村居民增收的影响因素。

关键词:新型城镇化 现代物流发展 农村居民增收 空间计量

引 言

改革开放30多年来中国经济增长取得举世瞩目的巨大成就,但在“经济奇迹”背后,诸多社会问题的凸显也逐渐成为中国进一步发展的制约,而城乡收入差距拉大,农村居民收入水平偏低则是其中备受关注的焦点。2004年至2015年连续12年的中央“一号文件”以“农”字为核心,充分体现出党和中央政府对以“农民增收”为代表的“三农”问题的高度重视。党的十八大报告进一步指出:“解决好农业、农村、农民问题是全党工作重中之重, 城乡发展一体化是解决‘三农问题的根本途径。”要实现城乡一体化发展、促进农村居民增收,就必须促进农村劳动力合理转移、加强以工促农、以城带乡、工农互惠、促进城乡发展良性循环(周红民,2015),而上述概念也正包含于新型城镇化建设的目标之中,因此要促进农村居民增收,有必要首先促进新型城镇化发展。而要通过流动实现农民增收还必须加强城乡间物资及信息的流通速度与传输效率,因此必须加快区域现代物流的发展,通过提升物流设施建设水平与物流信息传播能力,促进劳动力合理流动。由此可知,新型城镇化、现代物流发展与农村居民增收三者是有密切联系的统一体,要切实提高农村居民收入、缩小城乡差距有必要首先厘清新型城镇化、现代物流发展与农村居民增收间的关系。

相关文献综述

目前,关于新型城镇化对农民增收或城乡收入差异影响的研究成果较为丰富。周红民(2015)从理论层面进行分析认为推进新型城镇化建设是提高农民收入水平的必要手段。赵小峰(2015)基于西部地区数据的实证也显示,新型城镇化有助于促进农民收入水平提高。对于城乡差异问题。赵永平(2014)的研究成果显示,新型城镇化对缩小城乡收入差距的作用显著,同时新型城镇化也受到城乡收入差距缩小带来的良性反馈作用。郑明亮(2015)利用仿真数据进行的预测显示,山东省城乡居民收入差距会逐渐收敛。但孙勇(2014)则认为城市化虽能在短期内缩小城乡收入差距,但从长期来看则表现为扩大城乡收入差距的左右。关于物流发展对农村居民收入的影响问题,相关学者普遍认为物流发展对农村居民增收具有直接促进作用,郑远红(2013)基于2002-2011数据的实证研究表明,农产品物流与农民收入之间存在着密切的关联关系,现阶段农产品物流是影响农民收入的重要因素;王学良(2013)通过分析物流业发展与农民收入水平间的关系发现,农村物流发展与农民收入之间存在着紧密的联系,农村物流发展能带动农民收入的提高,且这种联系在长期的效应更显著。

前述研究在一定程度上论述了新型城镇化及物流发展对农村居民增收的影响,但相关研究仍有待改进之处:一是缺乏将新型城镇化、现代物流发展与农村居民增收纳入统一体系进行的系统研究;二是农村居民增收这一概念应包含农民实际收入水平的上升和城乡收入差距缩小两个层面,但相关研究往往未能将二者结合;三是现代物流业的发展应包含传统物流发展和区域信息化发展两个层面,相关实证研究对这一问题的衡量不够全面。

基于以上分析,本文通过构建指标体系对新型城镇化与现代物流进行测度,并从农村居民实际收入水平和城乡居民收入差距两个层面来衡量农村居民增收,进而构建空间计量模型实证检验新型城镇化、现代物流发展对农村居民增收的影响,以期为我国“三农”问题的改善提出政策建议。

研究设计

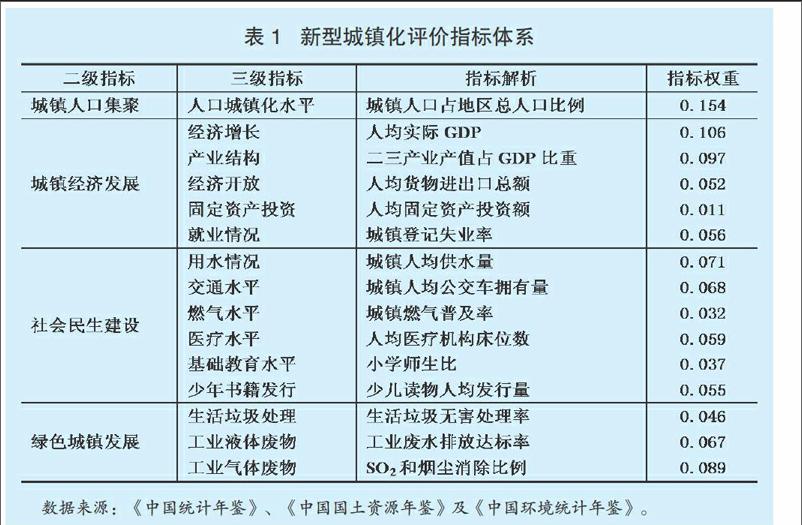

(一)新型城镇化评价指标体系

要实证检验新型城镇化与现代物流发展对农村居民增收的影响,首先必须对新型城镇化与现代物流发展水平进行量化测度。考虑到人口集聚是城镇化的核心标志,经济发展是新型城镇化的重要支撑,对社会民生及绿色环保重视是新型城镇化的主要特色,因此本文在参考相关学者研究成果的基础上,从人口集聚、经济发展、社会民生、绿色城镇四个层面选取15个指标构建评价指标,并使用熵值法对指标进行客观赋权,如表1所示。基于该指标体系,本文测算我国30个省(直辖市、自治区)2004-2013年的新型城镇化建设水平。

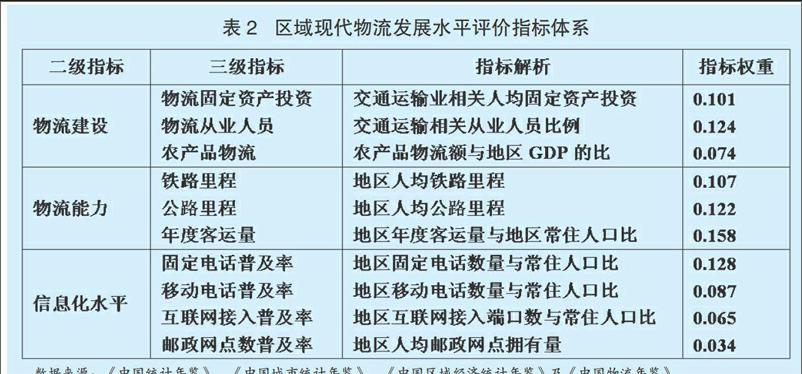

(二)现代物流评价指标体系的构建

物流业的发展对促进农产品外运及农村劳动力流动具有重要意义,随着信息化的不断发展,现代物流运输效率与发展水平并不仅取决于区域物流基础设施的建设水平,还有赖于地区信息化的建设,通讯能力与效率的提高是现代物流发展的重要标志,因此本文从物流基础与区域信息化两个层面构建现代物流评价指标体系,衡量地区现代物流的发展水平。

物流基础主要参照过往学者的研究成果从物流建设与物流能力两个层面选取6个三级指标衡量地区物流基础发展水平,对于区域信息化水平的衡量则基于数据的可得性考虑主要从地区通信发展状况层面选取4个三级指标进行评价,所设定的指标体系如表2所示,共计3个层级10个三级指标,指标权重使用熵值法计算。基于该指标体系,本文测算了我国30个省(直辖市、自治区)2004-2013年的现代物流发展水平。

(三)计量模型设定

在对新型城镇化与现代物流发展进行量化测度的基础上,本文构建计量经济学模型从农村居民收入增长和城乡收入差距变动两个角度量化分析新型城镇化、现代物流发展与农村居民增收间的关系。考虑到地区居民收入与地区经济发展联系较为紧密,因而可能存在空间集聚性,本文首先针对各地农村居民及区域城乡收入差异进行Moran's I检验。检验结果显示我国农村居民收入及城乡收入差异的Moran's I指数均高度显著为正,表明二者在省域层面均存在较为显著的空间集聚性,因而本文决定设定空间自回归SAR模型进行实证分析,所设定的具体模型为:

(1)

(2)

其中i表示省份、t表示年度,εit为随机干扰项,μit为未观测个体效应。LnINCit表示地区农村居民的收入水平,用地区农村居民年度人均纯收入衡量;LnDISit表示地区城乡居民收入差距,用地区农村居民年度人均纯收入与城镇居民人均可支配收入的比值表示;ρ为空间效应系数,衡量农村人口收入水平或城乡收入差异的空间集聚程度,W为本文所使用的相邻空间矩阵,两省地理相邻计为1、不相邻计为0,LnURBit表示地区新型城镇化发展水平,LnLOGit为地区现代物流发展水平,交叉项LnURBit×LnLOGit则用来衡量现代物流发展通过带动新型城镇化发展而对农村居民收入或城乡收入差距带来的间接影响。LnGDPit、LnCPIit、LnGOVit均为控制变量,分别表示地区经济发展水平、地区物价水平、政府规模,分别使用地区人均GDP、CPI指数和地方政府年度公共财政支出额与地方GDP的比值表示。为保证数据的平稳性,本文对相关数据进行对数处理,原始数据来自《中国统计年鉴》。

实证结果分析

基于指标体系测算结果及所设定的计量经济学模型,本文实证检验新型城镇化与现代物流发展对农村居民增收的影响,回归结果如表3所示。模型M1为新型城镇化、现代物流发展影响农村居民实际收入水平的回归结果,模型M2为新型城镇化、现代物流影响城乡收入差距的回归结果,模型M1从农村居民实际收入水平层面反映新型城镇化及物流发展的驱动作用,倾向于“效率”角度,而模型M2从城乡收入差异角度反映上述问题,其结果则更倾向于“公平”层面,因而对相关回归结果进行对比分析,能从更深层面剖析我国农村居民实际收入变动的原因。

从模型检验结果看,模型M1及M2的MoransI 均高度显著为正,Log likelihood均较大达到400以上,而AIC及SC的数据均很小不足0.01,表明空间计量模型设定合理;Adj-R2均达到0.3以上,表明所选用的自变量在较高程度上囊括了农村居民收入及城乡居民收入差异的影响因素。以上检验结果表明模型设定合理回归结果较为稳健可信。

从变量的回归结果看,模型M1中空间权重系数ρ高度显著为正,表明我国地区农村居民实际收入水平存在明显的空间集聚性,由于居民收入水平与地区经济发展状况高度相关,我国发达地区又普遍集中于东部沿海地区,因此农村居民收入水平也表现出高度的空间集聚性;模型M2的空间权重系数ρ同样高度显著为正,表明城乡差异同样存在正向的空间集聚现象,表明在经济发达地区城乡收入的非均等现象更为严重,直接反映出我国经济发展导致城乡收入差距不断拉大的现实。

模型M1中变量LnURB高度显著为正且回归系数高达0.382,表明新型城镇化是促进农村居民收入水平提高的显著因素,新型城镇化建设一方面通过增加直接投资及土地开发等方式带动区域经济发展从而促进地区农村居民收入水平上升,另一方面新型城镇化带来的人口与产业集聚则为农村居民向非农户转移提供了便捷的就业途径,直接促进其收入水平的上升;但在模型M2中LnURB则显著为负,表明新型城镇化建设在推动农民增收的同时进一步拉大了城乡差异,其原因可能在于我国新型城镇化建设在一定程度上依赖于各类企业在农村地区买地建厂进行土地开发,由于我国各地方政府在招商引资上处于相互竞争态势,地方政府往往采取低价供地、税收优惠等方式争夺资本落户,这虽然在短期有助于地方经济发展,但从长期看这种开发模式则是在透支地区农村经济资源,从而导致新型城镇化建设在实质上不利于城乡收入差距缩小的状况,此外我国法制尚不健全,强行征地、补贴不到位等情况时有发生,这也不利于农村居民收入水平的上升。

变量LnLOG在模型M1及M2中均高度显著为正,表明现代物流业的发展不仅有利于农民收入水平的上升而且有助于城乡收入差距的缩小,一方面现代物流业的发展直接助力农产品运输销售、直接促进农村剩余劳动力转移从而直接提高农村居民的收入水平,另一方面也表明物流业发展的相对滞后对我国农村地区经济发展的瓶颈作用更加明显,其原因在于农产品附加值较低、对产销数量的依赖较高,我国农村地区物流业欠发达的状况对农业发展及农村劳动力转移形成较强制约,尤其是在信息层面的制约,因此现代物流的发展进步便会对农村居民的收入增长产生更为强劲的刺激作用。

交叉项LnURB×LnGOV仅在模型M1中显著为正,表明现代物流业发展有助于带动新型城镇化建设从而直接带动农村居民实际收入进一步提升,但由于物流建设与新型城镇化在缩小城乡差异上的作用机制相反,因而其间接作用被相互抵消。

变量LnGDP在M1中高度显著为正,而在M2中高度显著为负,这个结果表明,地区经济发展是促进农村居民收入水平提升的重要因素,但我国实体经济与虚拟经济均主要集中在城镇尤其是城市地区,因而经济发展对城镇居民收入的带动作用更加明显,从而进一步导致城乡收入差距扩大。

变量LnCPI在M1中显著为正,证明温和的通货膨胀也有助于促进我国经济增长从而带动农村居民实际收入水平的上升,表明我国物价水平实际处于合理区间。

变量LnGOV在M2中显著为负表明地方政府对经济的干预能力越强则地区城乡差异越大,这表明我国地方政府的经济发展策略具有明显的城市倾向性,这将进一步导致城乡收入差距的扩大。

结论与政策建议

本文通过构建新型城镇化及现代物流发展评价指标体系,测度我国30个省(直辖市、自治区)2004-2013年的新型城镇化建设水平及地区现代物流发展状况。基于测算结果,运用我国30个省2004-2015年的面板数据进一步构建空间计量模型,实证分析新型城镇化及现代物流发展对我国农村居民实际收入水平及城乡居民收入差距的影响。实证结果表明:

第一,新型城镇化建设对农村居民增收具有直接的促进作用,但由于地方政府招商竞争等原因,新型城镇化建设进一步拉大了我国城乡居民的收入差距。第二,现代物流的发展有助于农村居民收入增加并有助于缩小我国城乡居民收入差距,此外现代物流发展还通过助力新型城镇化建设,进一步促进了我国农村居民实际收入水平的上升。第三,经济增长是促进居民收入水平上升的重要影响因素,但经济的增长也进一步导致了城乡收入差距上升。第四,温和的通货膨胀在一定程度上促进了农村居民实际收入水平的上升,政府对经济的干预则不利于缩小城乡收入差距。

基于实证研究结果,本文对我国农村居民增收及缩小城乡收入差距提出以下政策建议:

第一,新型城镇化有助于农村居民收入水平的上升,但由于地方政府竞争等问题的存在也对城乡收入差距扩大起到了一定的刺激作用,对此,各级政府应首先坚定新型城镇化建设的决心,进一步大力推进新型城镇化建设,通过城镇化发展努力帮助农村居民增收,但新型城镇化建设过程中也出现部分不符合农民增收需求的问题,为此中央政府应出台相关政策进一步规范地方政府招商引资行为,加强法制建设,以此来规范地方政府征地行为,保障征地补贴及时到位,在充分发挥新型城镇化积极作用的同时,将其负面影响降到最低。

第二,现代物流发展是促进农村居民增收及缩小城乡收入差距的有效手段,为此各级政府应继续大力推进物流业健康发展,尤其是信息产业的发展,将信息化建设与物流基础设施建设相结合,充分利用现代物流发展的农民增收作用及城乡一体化作用。

第三,我国经济增长过于偏重城市地区,从而导致城乡收入差异的不断扩大,因此中央政府应从宏观角度加大对农村,尤其是欠发达偏远农村的财政支持力度,通过财政手段助力农村地区发展、调节城乡差异,地方政府则应更加关注辖区内农村发展问题,适当调节财政支出走向,降低财政支出的城市偏向性,从微观角度保障城乡均衡发展。

参考文献:

1.周红民.发挥新型城镇化带动农民增收作用的对策研究[J].经济纵横,2015(7)

2.赵小峰,陈宗兴,霍学喜.新型城镇化战略下我国农民收入增长问题研究[J].统计与决策,2015(17)

3.赵永平,徐盈之.新型城镇化对缩小城乡收入差距的作用——基于城乡二元收入的理论模型与实证检验[J].中南大学学报(社会科学版),2014(4)

4.郑明亮,张德升.新型城镇化与城乡收入差距仿真研究——效率与公平的视角[J].东岳论丛,2015(10)

5.王朝明,马文武.城乡教育均衡发展、城乡收入差距与新型城镇化的关系[J].财经科学,2014(8)

6.王学良.农村物流发展与农民收入关系的实证研究[J].经济与社会发展,2013(3)