空间城市化与人口城市化相统一的城市化模式与持续经济增长

李英东

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

空间城市化与人口城市化相统一的城市化模式与持续经济增长

李英东

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

摘要:在改革前一阶段,中国形成了政府主导的空间城市化与市场自发的人口城市化并行的城市化模式。以基础设施与房地产投资为主要内容的空间城市化,以农民工进城务工为主线的人口城市化,都成为经济增长的重要动力。但是,地方政府主导的空间城市化与农民工自发进城的人口城市化模式不仅自身存在很大缺陷,而且相互之间严重脱节,导致城市化的收益递减,成本不能有效分摊,城市基础设施投资与房地产市场难以持续良性运行,人口城市化速度减缓,严重妨碍经济持续增长。通过改变地方政府的激励与行为模式,确立空间城市化与人口城市化相统一的新型城市化模式,才能推动经济持续增长。

关键词:人口城市化;空间城市化;深度城市化;经济增长

2010年第一季度以来,中国经济增长速度持续放缓。对经济减速的原因,主流的解释包括:一是外需增长乏力说。认为自2008年全球金融危机以来,世界主要经济体经济表现持续不景气,中国出口增长放缓导致经济增长速度减缓。二是消费与投资结构失衡说。认为消费在GDP中所占比重过低,投资比重过大,过度依靠投资增长造成新增资本的回报率下降,从而使经济高增长不可持续。三是产能过剩说。认为不管是钢铁、煤炭、水泥等中间产品,还是家电、汽车等最终消费品,生产能力都已是世界第一。巨大的生产能力没有持续高增长的市场对接和匹配,从而造成产能过剩。四是人口红利消失说。认为当前中国的人口红利已经消失,从而造成经济增长放缓。五是货币政策说。认为前期经济刺激政策造成货币过度供给,引发资产价格泡沫和金融风险,不得不在2010年以后实行偏紧的货币政策,造成经济增长速度放缓。

上述解释虽然在不同层面反映了中国经济增长面临的约束条件,但是缺少结合规模宏大的城市化进程深入阐释的视角。国内外主流看法认为,城市化是未来几十年中国经济增长与社会发展的基本特征。[1](p3)[2]只有从现行城市化模式的基本特征及其内在缺陷出发,才能深入理解经济存在的结构性问题,找到经济增长速度放缓的症结。纠正城市化模式的缺陷不仅有利于延续城市化进程,提高城市化的质量和效益,实现包容性城市化,还有利于促进经济与产业结构有序转型,化解产能过剩,为经济持续增长注入动力与活力。

一、中国改革前一阶段城市化模式的基本特征与经济增长

如果将1978年以来的改革分为两个阶段,从1978年至2012年中共18大召开,可以称为市场化改革的前一阶段。这一阶段不仅出现了市场自发的人口城市化,也出现了政府主导的规模宏大的空间城市化。空间城市化与人口城市化同时并行推进是这一时期中国城市化模式的基本特征,也是经济高速增长的重要动力。

(一)在改革的前一阶段,城市化最显著的表征是政府主导的空间城市化快速推进。

首先,所谓空间城市化或者土地城市化,首先指的是城市在空间层面的扩张。1981年,中国城市建成区面积为7438平方公里,到2013年,城市建成区面积已达47855.3平方公里,是原面积的6.43倍(国家统计局,2014)。城市空间的扩展为城市生产、交易与投资提供了不断扩张的载体和平台。

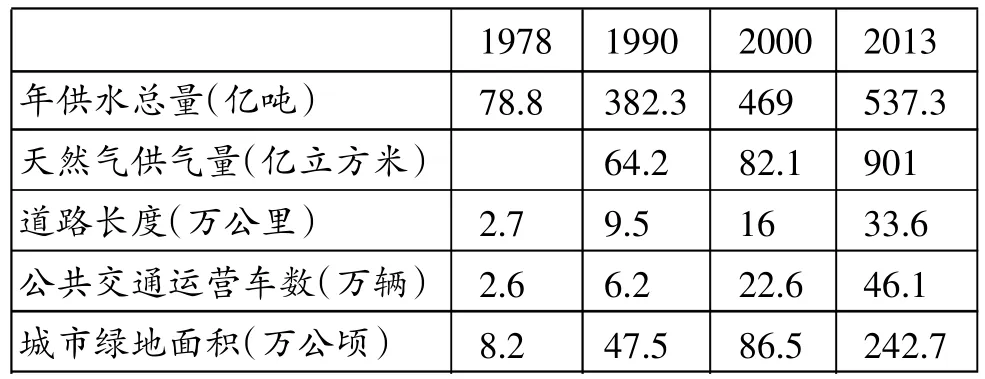

其次,空间城市化具体推进形式之一是巨量城市基础设施投资与建设。改革开放以来,不仅公路、桥梁、隧道、机场、轨道交通、港口等交通基础设施,而且城市通信、能源与公用事业、社会基础设施等都有大幅度改善。1978年,中国城市道路长度只有2.7万公里,2013年已达到33.6万公里,增长12.4倍。地铁里程从2000年的117公里增长到2012年的1755公里。[1](p164)中国城市容纳了数亿新增城市人口,避免了贫民窟的蔓延,尽管污水和垃圾处理服务还需要尽力跟得上需求。[3](p8)城市基础设施投资降低了成本,支持了经济活动,提高了城市全要素生产率,将城市与国内外市场相连接,还促进了就业。[4]

表1 中国城市市政建设总量指标(1978-2013)

第三,空间城市化的内容也体现为城市房地产业的快速发展。改革以来,特别是自1998年停止住房实物分配,推行住房制度市场化改革以来,城镇住房开发量明显加快,城镇人均住房建筑面积大幅度增加。1979年中国城镇人均住房建筑面积只有6.9平方米(中国统计摘要2010版),到2012年,城镇人均住房建筑面积已达到32.9平方米(中国统计年鉴,2014)。2010年,房地产投资达64877.3亿元,占全年GDP的16.3%。房地产业的快速发展显著改善了城镇居民的居住条件,也促进了建筑、钢铁、水泥、电解铝、家电、家具、装修、金融保险、中介服务等相关产业发展,为劳动力市场注入了新的活力。[5](p85-89)

(二)在这一阶段,大量农村劳动力从农业部门转移到更高生产率的非农部门的人口城市化,改善了资源配置效率。

1978年以来,中国积极推动了农业部门改革,农业生产效率大幅度提高。1978年,生产一亩大米、小麦和玉米需要33工作日,到2011年,只需要7个工作日,[1](p83)农村出现大量剩余劳动力。计划经济时期严格限制城乡人口流动的制度逐步松动,城市非国有企业逐步壮大并成为吸纳就业的重要渠道,国有企业用工制度也逐渐遵循市场规律,城市经济对劳动力需求大为增加。在农村的推力和城市的拉力共同作用下,农民工大量进城就业,到2013年,中国的城市化率已达到53%。2.7亿农民工进入非农部门就业,劳动力从农业向生产率更高的制造业、服务业部门转移,对中国GDP增长的贡献度大约占五分之一。

二、传统城市化模式的缺陷与当前经济增长面临的困境

尽管城市化成为前一阶段中国经济高速增长的重要动力,但是当前城市化却难以继续快速推进。传统的空间城市化与人口城市化模式不仅自身存在很大缺陷,而且相互之间缺乏有机配合与协调互动。传统城市化模式的内在缺陷使城市化面临前所未有的困局和挑战,不利于城市基础设施投资与房地产市场的持续良性运行,制约着人口城市化的增长速度,使农民工市民化难以顺利实现,城市化模式的缺陷严重妨碍经济持续增长。

(一)空间城市化模式的缺陷与困境拖累了经济增长。

在空间城市化进程中,大量农地转为非农用地。中国法律规定,城市土地属于国有,在农地转为非农用地的过程中,村集体拥有土地的收益权与使用权,只有地方政府才有处置和转让农地的权利。[6](p196)长期以来,地方政府低价征收农业用地,进行平整、开发后,再以“招、拍、挂”等形式在土地二级市场上出让,通过主导土地交易获得土地级差收益。1994年分税制改革使地方政府承担广泛的事权,财力相对不足,土地出让收益成为地方政府财政收入和城市建设的重要资金来源,往往占地方政府收入的30%-60%,获取更多的土地收益成为地方政府经营城市,加速推动空间城市化的基本动力。[7]

地方政府主导的空间城市化模式虽然使其有财力改善城市基础设施,但也存在明显的缺陷。通过城市土地面积扩张获取财政收入的空间城市化导致地方政府一味追求眼前利益,一次性收取未来40至70年的房地产收益;征地和卖地间的利益空间使土地“寻租行为”盛行;[8](p38-46)地方政府的土地财政收入通过垄断土地一级市场获得,农民因失去土地、补偿不足而不满,社会矛盾与日俱增。[9](p49-82)

农民的不断抗争导致近年来征地成本不断增加,2008年,包括土地征用、拆迁与安置费用在内的土地利用补偿占到GDP的0.5%,占土地总收益的15%;2012年,这一费用上升到GDP的2.6%,占土地总收益的大约一半。[1](p13)不断上升的征地成本,加上地方政府对土地收益的刚性需求,推动土地价格不断上升,地价上升又助长了房价快速上涨。地价与居高不下的房价推高了城市制造业成本和居民生活成本。[10](p4-20)

征地成本上升也导致地方政府来自土地的净收益下降,地方政府的土地出让收入占GDP的比重已由2010年的4.2%下降到2012年的1.2%。[1](p13)为了主导与推进空间城市化进程,弥补基础设施建设资金的不足,许多地方政府成立城市开发和基础设施公司(UDICs)、政府融资平台公司(LGFVs),通过将城市土地向银行抵押以获得贷款来进行城市建设。近年来,虽然平台公司促进了城市基础设施建设,但也积累了巨额债务。

地方政府主导的空间城市化面临征地成本上升,土地出让净收益下降,地方政府债务不断累积,基础设施投融资困难等难题。高昂的房价也导致住房的可支付性不足,房地产市场繁荣的势头近期以来在大多数城市已经不复存在。2015年,住房投资大大放缓,全年住宅投资增长仅为0.4%;房屋新开工面积比上年下降14%,其中住宅新开工面积比上年下降14.6%,住房空置率和库存量大为增加。空间城市化的两大引擎——城市基础设施投资与房地产投资几乎同时减速,传统的空间城市化模式陷入了僵局,拖累了经济增长。

(二)人口城市化进程中面临的问题和缺陷也成为经济减速的重要原因。

虽然中国的城市化率已经大幅度提升,但是对农民工的政策性歧视依旧存在。

第一,在就业方面,农民工的工作环境较为恶劣,报酬相对较低。2010年农民工月工资只有城镇工人的55.5%,[11](p47-67)是城市社会“工作中的贫穷者”;就业不稳定,缺乏职业经历累计和晋升的保证机制。[12](p107-122)农民工很少能进入体制内国有企事业单位,2009年,仅有7.3%农民工进入公共部门工作,而城市户口劳动力进入这一部门的比例是49.4%。[13](p75-102)农民工工作时间也比较长,2014年,农民工平均每天工作时间达到8.8小时,平均每月工作25.3天。

第二,在子女教育方面,农民工子女到城市公立学校就读仍面临各种困难。例如在广东,约50%的农民工子女没有在公立学校上学,很多学生进入打工子弟学校。但是打工子弟学校教育设施较差,课程设置粗放,教师素质不高。城市教育资源在满足了城市户籍儿童入学需求之后才接收农民工子女,入学所需各种证明材料造成较高的办理成本和法规障碍,农村户籍学生须返回户籍所在地参加中高考;农民工子女很难进入城市重点学校就学。[1](p19-21)

第三,农民工在城市面临非常严重的住房困难。农民工的住房面积狭窄,居住条件恶劣。2008年9月清华大学房地产研究所郑思齐等开展的北京“城中村”调查显示,在农民工聚居的“城中村”中,人均使用面积在5平方米以下的住户占到40%,九成以上的住房缺乏独立厕所和厨房。[14](p34-40)农民工的住房自有率也极低,国家统计局2014年全国农民工监测调查报告显示,仅有1%的外出农民工在务工地自购房;即使按较高的世界银行课题组统计,农民工在城市拥有自己住房的比例仅为10%。

尽管国务院要求有条件的地区将有稳定职业并在城市居住一定年限的农民工纳入公租房供应范围。[15](p70-74)但是在地方政府的操作中,除了成都、重庆等少数城市尝试为农民工提供公租房,外来农民工基本上处在保障对象的边缘地位。例如北京的公租房虽然规定可以向外来人口开放,但要求满足相应工作年限,这一规定如何具体实施仍有待细化;上海要求外来人口须持有居住证且连续缴纳社会保险金,这又将大量在非正规部门就业的务工人员排除在保障范围之外。[16](p63-74)

第四,虽然已有大量农民工在城市居住与就业,参加城市社会保障的比例却有限。2013年,农民工参加城市养老、医疗、失业保险的比率分别只有15.7%、17.6%与9.1%。

表2 外出农民工参加社会保障的比例(单位:%)

这些歧视性现象的持续存在,提高了农民工流动的成本,增加了农民工进城定居的困难,在相当程度上屏蔽了农民工分享经济高速增长带来的财富增长的机会。导致在实行市场化改革与放宽农民工进城政策超过30年后,多数农民工仍然处于流动状态,难以实现在就业城市定居落户。

由于没有本地户口和公民身份,缺少有效的社会安全网与公共卫生系统、健全的社会保障体制和良好的公共教育,农民工不得不将微薄的收入大比例地用于预防性储蓄,从而抑制了消费。[17](p33-52)2014年,外出农民工人均月收入2864元,人均月生活消费支出仅为944元,[18]平均消费倾向只有33%。陈斌开等(2010)基于中国社科院微观家庭调查(CHIPS)数据研究发现,移民的边际消费倾向比城镇居民的边际消费倾向低14.6个百分点。[19](p62-71)农民工过高的储蓄率和低下的消费率,制约着城市消费市场的扩张,导致国内总需求不足、产能过剩的现象愈益突出。

总之,农民工难以在城市,特别是在就业机会多的大城市获得市民身份和待遇,是中国消费在GDP中占比过低,总需求不足,经济增长后续乏力的重要原因。

(三)空间城市化与人口城市化缺乏协调与配合对经济减速的影响。

城市政府主导的空间城市化,通常表现为财政和政绩激励下的经营城市行为,大量城市基础设施和房地产投资没有考虑农民工等新增城市人群的需求,得不到农民工及其家庭的有效承接与消费驱动,大中城市的房价远超出农民工与城市低收入阶层的支付能力。自发进城的农民工难以分享空间城市化带来的住房条件改善、市政设施改进与财富增值机会。中国的空间城市化进程与人口城市化进程严重脱节。

这种投资与消费、建设者与使用者、新设施与新移民供需错位与分离的城市化模式,在相互隔离的系统中各自运行了几十年后,近期都出现了边际收益下降、边际成本递增的趋势。

政府主导的空间城市化与农民工等城市新增人群缺乏对接和直接联系,城市化所应有的共享投入品、要素匹配、知识生产与消费的外溢效应等聚集效益没有得到充分发挥,农民工进城就业新增的产能由于市场需求不足而出现严重过剩。空间城市化由于未获得城市新增人口需求的有力支撑而出现投资回报率递减的趋势。中国的增量资本-产出率(ICOR),已经从1991-2011年的3.6,上升到2009-2011年的4.7,人口低于50万的城市ICOR平均在5.5以上,远高于韩国、台湾、日本在高增长时期的比率,也高于国际经验中资本使用的有效率水平3。[1](p9)

在空间城市化进程中,城市政府不仅面临征地成本上升的难题,房价上涨也导致商品房供给与人口城市化的主体—农民工的需求严重脱节。在城市新区,存在住房库存过高,市政与商业设施利用率偏低,产业结构高度同质化,制造业产能过剩,通勤距离过长等问题。而在城市居民与农民工集中居住的老城区,市政设施和环境治理投资却远为不足,住房紧张、交通拥堵、环境污染等城市拥挤效应愈益严重。不论是新城区,还是老城区,空间城市化的边际成本都在不断上升。

城市聚集效益难以得到充分发挥,城市拥挤效应却在催生市政基础设施投资需求,城市政府被迫通过平台公司大量举债,城市政府债务积累速度加快,偿债压力加大。城市商品房市场在经过多年的增长之后,由于与城市低收入居民与农民工的购买能力相脱节,在多数城市失去了高速增长的势头。地方政府和房地产商主导的空间城市化进程难以为继,房地产和城市基础设施投资对经济增长的拉动作用减弱。

农民工难以得到城市政府的有效公共服务,难以获得空间城市化带来的住房与市政基础设施改善的益处,却要承担房价和房租不断上升的后果。对农民工群体来说,自发进城的不确定性较大,所获公共服务极为有限,生活成本却在不断上升,进城的净收益徘徊不前甚至有所下降。在金融危机前,农民工进城速度就已出现放慢趋势,外出农民工的年增长率从2005年的6.4%,逐年下降到2008年的2.5%;金融危机后经济刺激政策曾使进城农民工增长速度一度回升,2010年增长率上升到5.5%,但以后又逐年下降,2014年,外出农民工比上年增长1.3%,2015年外出农民工仅增长0.4%。人口城市化对经济增长的贡献度正在放缓。

表3 外出农民工的数量与增长速度

本来,农民工作为城市基础设施与住房的建设者,城市社会服务业的从业者,城市产业工人的主体,理应成为城市公用与商业设施使用者,商品房的需求者,城市消费市场重要的新生力量。通过农民工购买、使用其生产的产品,连接生产与消费,使空间城市化和人口城市化成为互相促进的有机统一体,顺利推动中国城市化率达到70%—80%左右发达国家的通行水平。但是在现实中,农民工没有足够的能力消费自己生产的产品,也在很大程度上用不起城市的住房及市政、商业设施,导致在许多城市地区,空间城市化过早、过快地陷入边际收益降低的境地,人口城市化也由于农民工在城市高成本、低福利的生存环境而陷入增长乏力的状态。

现行城市化模式的缺陷使中国的城市化进程在半途中就出现难以为继的趋势:地方政府面临土地出让净收入减少、可支配财力不足和债务压力增大的困扰,城市基础设施投资难以持续大规模推进,城市拥挤效应难以有效缓解;而在高地价、高房价的背景下,住房市场新增有效需求不足,近期以来城市房地产业景气度下降,空间城市化的困厄拖累了经济增长。市场自发的人口城市化则面临农民工自身难以克服的制度障碍,高成本空间城市化引致的高生活成本与户籍制度带来的高度不确定性,人口城市化的速度也在放缓。受空间城市化和人口城市化的双重困境与相互间缺乏协调配合的影响,中国城市化在尚未完全实现的情势下就发生减速,致使经济高速增长难以为继。

三、通过人口城市化与空间城市化相结合的新型城市化模式重塑经济增长的动力

空间城市化与人口城市化的分离使中国的快速城市化进程与经济高速增长难以为继。只有纠正城市化模式的缺陷,改变空间城市化与人口城市化相互分离的旧城市化模式,才能破解城市化的梗阻现象,延续经济增长的势头。

长期以来,在户籍制度等城乡分割制度下,作为城市建设者和服务者的农民工在城市化进程中获得的权利与福利极为有限。城市的聚集效益没有得到公平分享,城市的拥挤效应与外部社会成本难以得到合理分摊与有效支付,农民工市民化难以实现,从而使传统的城市化模式陷入困境。

破解这一困境的途径在于改变空间城市化与人口城市化相背离的旧城市化模式,形成空间城市化与人口城市化相互协调,城市新区与老区相互配合,政府与市场分工协作,农民工既能进城就业又获得市民待遇的城市化模式。只有形成空间城市化与人口城市化相统一的新型城市化模式,才能提高城市基础设施投资的经济与社会效益,才能稳定房地产市场的需求,才会实现经济持续增长。

(一)通过制度创新使地方政府有激励和能力推动城市化进程。

改变空间城市化与人口城市化背离的模式,关键在于改变地方政府片面推动空间城市化、忽视人口城市化的激励机制与行为模式,使其有意愿与能力容纳农民工分享城市化的收益,形成利益相关者共享利益、共担成本的新型城市化模式。

1.通过财税制度改革,使地方政府有激励与能力推动城市化进程。

在现行财税体制下,地方政府财权有限,却要承担城市基础设施与公共服务筹资和供给的责任。在增收节支的利益动机下,地方政府尽力提高土地城市化的收益用于空间城市化建设,同时利用户籍制度规避对农民工的公共支出责任,使空间城市化与人口城市化严重背离。

要使人口城市化与空间城市化有机结合,就要改变地方政府过度依赖土地财政,忽视人口城市化的激励机制与行为模式,逐步建立财权与事权相匹配的财税体制。可根据城市的公共服务需求(如按人口数量和比例)分配中央政府的转移支付,建立财政转移支付与农民工市民化挂钩机制;同时提升地方政府的财权,包括逐步创造条件使地方政府征收房产税、环境税、拥堵费,扩围消费税,使其收益结构从获取一次性的土地收益转到获取常规性的城市运营收益,形成通过改善公共服务获得Tibout激励。[20](p416-424)

2.农民工进城面临住房、学校、图书馆等公共基础设施短缺的难题,城市中通用性基础设施也不敷使用,但基础设施投资回收期长,投入大,需要多方面拓展融资渠道。因此应允许农民工流入规模大、后续财政资源充沛的大城市政府发行长期债券来替代目前造成债务激增的中短期借贷。同时试行公共私营合作的PPP模式,吸引民间资本参与城市基础设施建设,解决城市发展中面临的融资瓶颈与障碍。

3.通过优化公共设施及服务的使用者付费制度,弥补城市公共服务与基础设施建设与运营的成本,减轻城市政府的财政负担。

(二)通过农民工市民化改革为持续经济增长创造条件。

农民工市民化有助于农民工接受城市教育、培训,减缓企业工资的上涨压力,为企业转型升级赢得时间。同时有助于提高社会保障水平,大幅度增加消费需求,[21](p1-10)缓解产能过剩的难题。农民工市民化对于经济持续增长具有重要意义。

1.实施和推进覆盖农民工的社会保障体系,以稳定和改变农民工的消费预期,扩大当期消费。目前医疗保险对提高农民工社会保障待遇效果最为明显,应把参与城市医疗保障作为提高农民工社会保障水平的突破口。逐步将在城市就业的农民工纳入城市养老体系,以稳定其在城市生活的预期,缓解预防性储蓄的动机。

2.在特大城市,可采取普惠制和积分制结合的户籍制度改革方案实现农民工市民化。

一方面,在特大城市,凡居住或者就业连续超过十年的农民工在自愿的基础上无条件转为城市户籍,以回报他们在城市的工作贡献,体现农民工政策的公平原则,而不能延续过去只吸纳强者的户改逻辑。以四大直辖市为例,2004年全国进城就业的农民工为11823万人,按照10%的农民工在直辖市就业的比例(据2012年农民工监测调查报告,在直辖市务工的占10%),每一直辖市在2004年平均大约有300万农民工。其中有很多农民工已经回乡,或者转向其他城市就业。剔除非稳定就业,每个直辖市需转户200万人左右,不足北京、上海常住人口的十分之一。有学者认为此举会给直辖市造成难以负担的压力。但是在1945-1951年间,香港人口从65万增加到202万,增长210%,以后直到1960年代中期,每五年增加50-100万人。[22](p2)人口增长不仅没有拖累香港经济,反而促进香港经济腾飞,成为亚洲四小龙之一。

另一方面,目前特大城市还没有能力为所有农民工提供市民化待遇,也可以按照积分制的方式吸纳农民工。用老农民工遵循普惠制、新农民工遵循积分制的公平兼顾效率的原则稳步推进大城市户籍制度改革,使农民工成为城市平等的生产和消费的主体,有效扩大城市内需。

3.在城市规划、建设与管理中充分考虑农民工在城市的居住、就业、文化等方面的多样性需求,实现人口城市化和空间城市化、城市新区与老区的协调与统一,实现城市共享性、可持续性经济增长。

第一,城市规划需要不断演变,适应生活方式的变化,对包括农民工在内的居民需求做出响应。[23](p26)进一步建设和完善已构成城市发展瓶颈的通用性基础设施与公共设施,如轨交、地下管网、环保设施、停车场、绿地、公园、图书馆、学校等,建立居住、就业、娱乐、购物和商业设施等功能混合的城市区域。外部性强、经济社会效益大的城市公共基础设施理应成为未来投资的方向和重点。

第二,统筹规划城镇常住人口规模和建设用地面积,建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移落户数量挂钩机制,[24](p146)增加农民工大量流入的大中城市的建设用地指标。同时逐步消除城市土地用途的过度管制,使城市工业用地能够在一定条件下顺利转为住宅用地。中国目前即便是一些大城市仍将超过25%的城市土地用于发展工业,与首尔7%和香港5%的水平形成鲜明对比,[1](p138)将工业用地转为住宅用地可增加农民工住房的土地供给。

第三,加大城市保障房性住房的投资力度,完善保障房的分配和管理模式,允许在城市长期就业的农民工参与保障性住房的分配。同时改革与房地产市场相关的金融制度与政策,使农民工的潜在购房需求能够得到金融机构的支持,逐步在城市中自购房,获得资产性收益,形成在城市定居的预期。

第四,在政府统一规划与征收合理税费,保留一定比例公共用地的前提下,允许城中村村集体自发推动空间城市化。这样既有利于降低空间城市化的成本,也有利于城郊农民分享城市化的收益,改善农民工居住条件,实现空间城市化与人口城市化的有机统一。如果政策允许,据陶然等(2014)推算,未来5年、甚至更短时间内,人口主要流入地城市的城郊村、城中村村民可建设50亿平方米住宅。[25]以每平方米2000元产值计算,年总产值可达到2万亿元,加上相关基础设施建设、房屋装修、建材、家具、家电购买等,将有效拉动经济增长。

参考文献:

[1]国务院发展研究中心,世界银行.中国:推进高效、包容、可持续的城镇化[M].北京:中国发展出版社,2014.

[2]Joseph Stiglitz,Bloomberg News,“China’s Urban Population Exceeds Rural Dwellers for First Time in History,”January 17,2012,Seattle Times,January 18,2012,A6.

[3]Shahid Yusuf and Tony Saich,China urbanizes:Consequences,Strategies,and Policies[M]. 2008,Washington DC:World Bank.

[4]Jonathan Woetzel and Herbert Pohl,Infrastructure:Doing More with Less,McKinsey Global Institute,November 2013.

[5]石红溶,李英东.城市化模式转变与我国经济持续增长[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2013,(01).

[6]Weiping Wu and Piper Gaubatz,The Chinese city[M].London:Routledge,2013.

[7]James Kai-sing Kung、Chenggang Xu、Feizhou Zhou.From Industrialization to Urbanization:The Social Consequences of Changing Fiscal Incentives on Local Governments’Behavior.in David Kennedy And Joseph E. Stiglitz(ed.),Law and Economics with Chinese Characteristics:Institutions forPromoting Development in the Twenty-first Century[M].New York:Oxford University Press,2013.

[8]李培林.城市化与我国新成长阶段——我国城市化发展战略研究[J].江苏社会科学,2012,(05).

[9]周飞舟.生财有道:土地开发和转让中的政府和农民[J].社会学研究,2007,(01).

[10]中国经济增长前沿课题组.城市化、财政扩张与经济增长[J].经济研究,2011,(11).

[11]卢锋.中国农民工工资走势:1979—2010[J].中国社会科学,2012,(07).

[12]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006,(05).

[13]Xin Meng,“Labor Market Outcomes and Reforms inChina”,Journal of Economic Perspectives,Vol.26,No.4,Fall 2012

[14]郑思齐,曹洋.农民工的住房问题:从经济增长与社会融合角度的研究[J].广东社会科学,2009,(05).

[15]董昕.中国农民工的住房政策及评价(1978——2012年)[J].经济体制改革,2013,(02).

[16]王玉君,杨文辉,刘志林.进城务工人员的住房变动及其影响因素[J].人口研究,2014,(04).

[17]J.E. Stiglitz,“Towards a new model of development”,China Economic Journal,Vol. 1,No. 1,February 2008.

[18]国家统计局,2014年全国农民工监测调查报告[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/ t20150429_797821.html,2015-04-29.

[19]陈斌开,陆铭,钟宁桦.户籍制约下的居民消费[J].经济研究,2010年增刊.

[20]Tiebout,M. Charles,“A Pure Theory of Local Expenditures,”Journal of Political Economy,vol. 64,no.5,1956.

[21]蔡昉.通过改革避免“中等收入陷阱”[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,(05).

[22]Barrie Shelton,Justyna Karakiewicz and Thomas Kvan,the making of HongKong,From Vertical to Volumetric[M].2011,Routledge.

[23]世界银行和国务院发展研究中心联合课题组.2030年的中国,建设现代、和谐、有创造力的社会[M].北京:中国财政经济出版社,2012.

[24]韩俊.促进城乡公共资源均衡配置[A].中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划辅导读本[D].北京:人民出版社,2015.

[25]陶然,汪晖.中国新城镇化应走出当前改革误区[EB/OL].http://m.ftchinese.com/story/001059638?utm_campaign=2G128,2015-12-15.

责任编辑郁之行

中图分类号:F061.2

文献标识码:A

文章编号:1003-8477(2016)05-0077-07

作者简介:李英东(1973—),男,西安交通大学经济金融学院副教授,博士生导师,加拿大多伦多大学经济系访问学者。

基金项目:国家社科基金“农民工进城的体制与政策研究”(10XJY0014)的阶段性研究成果。