沉潜与重生

嵇心

边缘并非世界结束之地,而是世界开始之地,斯宾诺莎如是说。毋庸置疑,书法处在现代社会的边缘,但它却是邱振中“可能的世界”的起点。

书法,生长于中华传统文化的沃土。汉语言是国人与书法血脉相连的纽带,年深日久,参与者众,书法成为典型而独特的艺术,它铭刻于民族的记忆。然而,在现代性冲击下,古典文化业已崩塌,书法与现代性文化之间,横亘着一道难以逾越的鸿沟。

现代社会里,书法应置于何处?

这个问题,考验着所有以书法为志业者。要破解它,注定得耗尽他们一生心血。

德里达说,遗产从来不是一种给予,它向来是一项使命。

因此,尽管无数次想扭头而去,但邱振中一直挂怀,最终未远去:对书法负有承诺的感触萦绕他,召唤他。令书法走向辽阔天地起初是他的愿望,逐渐成为他的义务。

活了一个世纪,生命跨越了现代主义到后现代主义变革的智者,伽达默尔提醒道:今天没有这样的艺术家,不仰仗传统的语言就想从根本上发挥自己独特大胆的突破。

一种艺术传统如果不能对时代做出有力回应,便是死亡。往日再伟大的传统,今天也只是劫后余生的“余存”,德里达要求我们去肯定余存,而不是毁灭它。时光变迁,终将发现:彻底告别无异于“挥刀自宫”,无条件回归则是优孟衣冠。

问题在于:当下,我们如何直面传统?

邱振中的努力是一次试验,一次排练,一次预演。

他的努力,最初就体现在对书法的创造性体察上。

“不同的观察方式和感觉方式,一定会造成对一种艺术、一种传统不同的解读方式”。邱振中自述:“我在接受书法训练时,一直注意把感觉深入到最微小的细节中去,因此书法杰作中那些精彩的运动和空间的变化成为我前行时重要的支点”。

他回顾大学时连一个标点符号都不放过地反复研读巴尔扎克《高老头》的体会。受此启发,他认为唯有不断细致观赏书法作品,充分体察书法独特的形式,在此基础上重新建构,才能解决书法传统的困境。

邱振中把书法视为驾驭线条的艺术。书写者用毛笔书写汉字时,通过控制呈锥体状的笔锋运动,在对汉字的结构和章法的把握中,用富有节奏的线条组织各种空间,营造不同情韵,抒发丰富的情感,予人意味无穷的视觉享受。由此,邱振中迈出不容忽视的第一步,是他理论大厦和创作世界的基石。

当完成书法基本性质的探索后,邱振中直接挑战书法中众说纷纭的笔法和章法问题。《关于笔法演变的若干问题》和《章法的构成》中,展现的是对书法史全景式洞察,如考古勘探般深邃。

对笔法和章法的分析,洞悉笔法演变规律,掌握古代书法创作构成原理,成为书法赏析的利器,进而寻觅书法史上尚未穷尽的可能。就此意义而言,邱振中选择新的视角,创造新概念,重新解构了书法史:通过这组研究,他觉察到书法史中存在的缝隙。基于对历代杰作的形态分析,他将几乎所有的书法技法提取出来,写成《中国书法:167个练习》,构成一种与传统书法临摹相结合的现代解析式训练体系。

从书法创作的角度上说,书法家由此便可有的放矢。更重要的是,他呼唤一种书法艺术的现代观,将书法视作组织空间的视觉艺术,开辟它走向现代视觉艺术的路径。

在探索笔法演变和章法构成规律的日子里,邱振中的思绪早已纵横驰骋于书法领域里,与古往今来的大师对话。他跃跃欲试,决心攀登被唐楷所阻隔千年的狂草巅峰。邱振中明白必须将草书从唐楷提按笔法的压制下解脱出来。所以,一开始,他不再像前人以唐楷筑基,而是上溯唐楷之前的书体,作为深入笔法的途径。

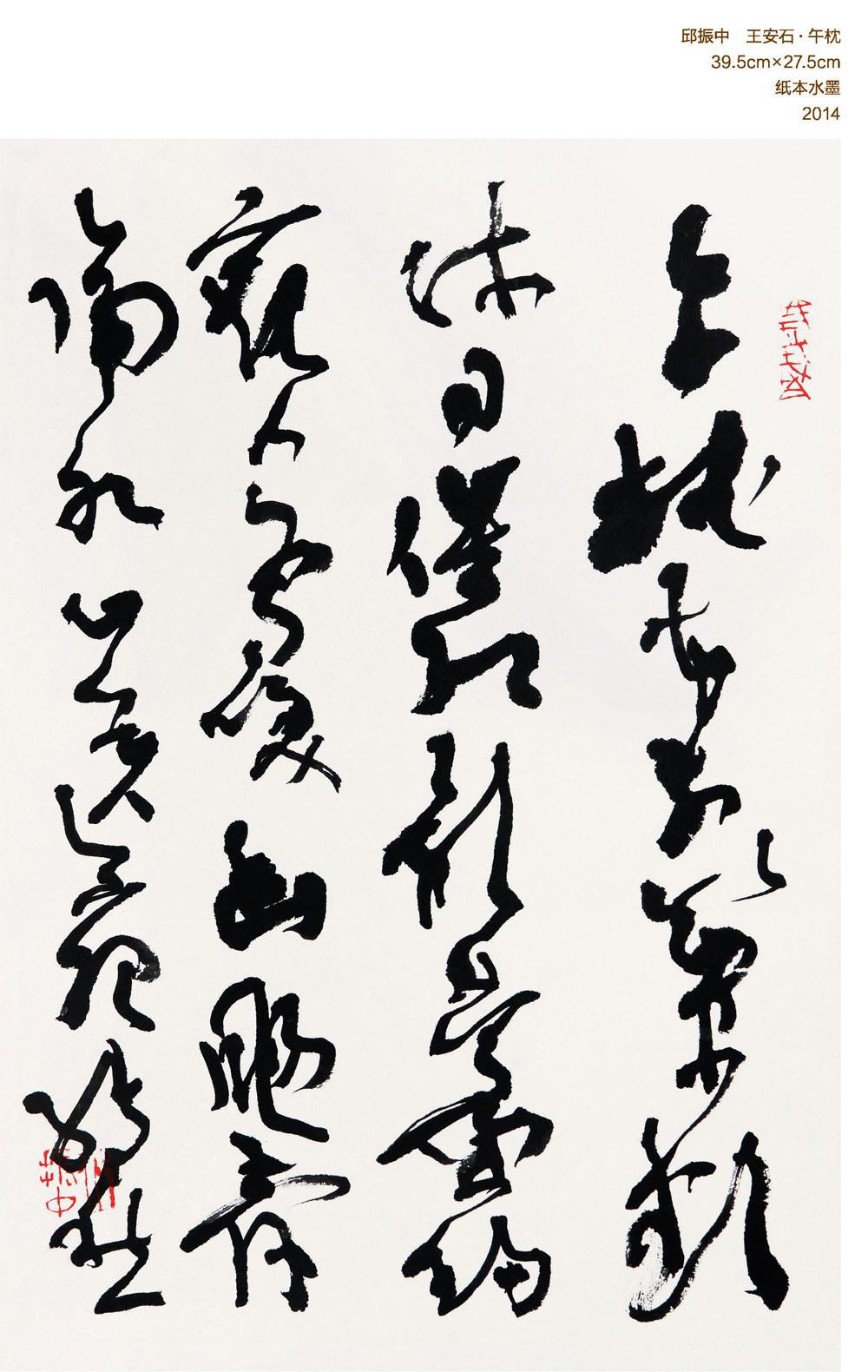

三十年后,邱振中已成世人瞩目的草书高手。他最出色的草书作品,线质遒劲,在速度与激情中达到平衡;字形独出机杼,随意赋形,又与大师依稀神似,莫逆于心;章法营造出和历代杰作相异的氛围,但又雅致而不流于狂野;整体情境诗意盎然。正如他一再主张,传统书法创作在当代有真正意义的准则:既把握传统的核心,又要创造传统中没有的东西。也许有理由说,邱振中作为书法家,正接近在他的时代里个人所能取得的最大成就。

邱振中从未满足于仅仅做传统书法家,他始终密切关注整个视觉艺术。书法理论研究是邱振中的探测活动。他在探测书法的边界,目的是实现传统书法的现代性转化。

孙过庭有言,“察之者尚精”。对书法的精微求索是传统的重要遗产。邱振中对书法作品鉴赏之精准,令人叹为观止。他还引入一种新的观看之道:不再拘泥于书法本身,突破汉字和点画,走向线条与空间,因此书法同其他艺术有了对话的基础。他将书法的整体解析为部分,还原为某些基本构成,然后重新进行建构。起初,许多人无法体会邱振中的深意,而一旦领会邱振中的创见,将换一种眼光审视书法,并打开一个新的想象域:几乎已经开拓不出任何新意的艺术样式,得到源头活水的滋润,将重获新生。

感受书法的视域转换,开辟通向当代艺术的路径。将它视为组织空间的视觉艺术,书法就不局限于某一地域某一国别某段时期的传统艺术,而与其他视觉艺术一道,迈步进入当代新时空,目标都是利用各种媒介营造特殊多样的感性场域。书法不再仅停留于书法的内部,它开始冲撞自身的边界。

书法的伟大传统不再凝固,它开始流动,出入于古今中外。

就某种意义而言,艺术史一直是塑造与逃离的历史,书法史亦不例外。

在书法中,建构与挣脱之间的斗争,从未止息。汉字对线的束缚年深日久,线一直试图逃离汉字结构。书法史上,狂草是逃逸之艺术最成功的代表,毛笔急速挣脱束缚,如疾舞般美妙。狂草凝聚最复杂的情感,技巧丰厚,难度极高,在极度暴烈的挣脱与无比美妙的构建之间谋求走钢丝般的平衡,它是传统书法自由表达的极致。草书获得神话般的追求与膜拜。

邱振中选择草书为目标,绝非兴之所至,他的选择背后有对书法本质的洞察:唯有习得线条驾驭的高超技艺,才能随心所欲地前往艺术的圣域。在他看来,草书的空间构成,直接导向抽象绘画。邱振中曾引用高尔基称赞叶赛宁的话,认为“现代书法艺术家应该成为人类用线条揭示精神世界搏动的器官”。

邱振中刚进浙江美院学习书法,就坚信在书法里可以生长出一种中国自己的当代艺术。

1989年“最初的四个系列”就是邱振中探索的第一次集中展示。“四个系列”的灵感首先源自对汉语语义的探究:词语作为经验的表达,不仅从语义上引人联想,也要在视觉构成中唤醒我们的记忆。“词语系列”和“众生系列”,经由精选的词语,令我们回味起日常生活饶具趣味的细节。例如《南无阿弥陀佛》是对人们念诵佛经,一声接一声,不断回荡于耳际的节奏的模拟。《汉语词典以三角为词头的词》则像小学生借助词典完成作业后,惊奇于语词的有趣而燃起的一种欣快之情。“新诗系列”,一改书法中书写诗文的竖写为横写,贴合新诗本身的布局,戏谑奔放地横行于纸上,像一个灵感奔涌的诗人飞速地在笔记本里写下的诗行。他题材的扩展,书写的心态,都是反传统书法的,是对传统书法的干犯,让登堂入室作为高雅艺术的书法,回到其源头——日常书写、自由书写。书写者此时并非书法的朝圣者,而仅仅是一个游戏的人,沉湎于笔触和词语的交锋中。在毛笔抄录中,他摒弃了书法文人雅玩式的精致,令原本被高雅书法拒斥门外的语词文字占据纸面,书写的切身之感超乎一切,成为作品的灵魂。

四个系列中最成功的是“待考文字系列”。它们蕴藏中华古文化的深邃和神秘,发人思古之幽情。作为文字,它们如天书,不可解读,意义尘封在历史中,但是一经邱振中妙手组合,它们便构成了视觉新颖的图形,不古不今,亦今亦古,往来于过去和未来之间。面向任何人,又拒绝所有人,无人享有特权,但谁也不必因无解而悲哀,它营造了一种困惑的平等,连作者也无法攫夺其意义为己有。它是最空洞的能指,又是最充实的谜题。“待考文字系列”处于文字和图形的临界点,它犹如先人留给后裔的谜语,是智力和想象力的较量,是历史和艺术的合谋:世界之大,我们所知甚少,任何时刻都应保持足够的谦卑和敬畏。

“最初的四个系列”是邱振中在日本现代书法,如井上有一,手岛右卿的作品阴影笼罩下别开生面的创意。它引起了某种程度的轰动,某种长久的关切,但邱振中从未停下步伐而滞留在这段记忆中。

近二十年来,邱振中的狂草日臻佳境,他掌控线条的技艺愈来愈精湛,对绘画的感觉更加敏锐。在新世纪最初几年里,邱振中迎来了艺术创作的爆发。他的《渡》《止-止》《人物》《状态-VII》等作品,驾驭线条的技巧受惠于书法,却早已逃离书法本身的束缚。这是他重要的转型之作,也充分显示他作为水墨画家的成熟。“最初的四个系列”是邱振中闪耀着书法鲜明印记的首次亮相,而最近十年来的一系列新作,是挣脱之前印痕的再度蜕变。这两种作品中,从图像构成上说,是一种彻底的断裂,唯一的联系是娴熟的线条和水墨的驾驭。《渡》《止-止》《人物》中,他以层层淡墨组合,造成一种玲珑剔透的效果。而《状态-VII》却纯用浓墨,用草书笔法,痛快淋漓地涂抹一束干枯的百合,线条在具象与抽象间摇曳。这是对草书笔法和空间的解散、重构,是对草书的提取和再度抽象。笔法坚韧、遒劲,草书微妙的节奏以奇异的方式重现在画面中,既非书法,亦非物像,心灵自由驱使笔墨,随意赋形,涉笔成趣。

《从西厢记到马蒂斯——邱振中水墨作品展》(2012,香港艺术门画廊)中,邱振中又一次出人意料。他不再“抽象”,而是用娴熟的笔法去改写中西两种风格迥异的图像,令其并置一处。不是因袭,不是复述,是用中国水墨去对艺术史的实验性改写,是一次大胆意临。用或朴实或雄健,或细腻或深沉的笔法,去改写明代的木刻版画,用淋漓的墨色去转录色彩斑斓的野兽派杰作,将它们从原有语境剥离,将艺术史中的作品共时地放置在新空间,令它们面面相觑。在中西之间,水墨和油画之间,两种破碎断裂的文化传统里,邱振中和马蒂斯之间,发生了多次对话,有握手言欢,惺惺相惜,讶异惊叹,也有哀婉,有辩说,有攻驳……邱振中的目的,是从中国传统与西方现代作品中转化对于中国当代水墨具有重要意义的要素。

2015年的“起点与生成”展,邱振中坦承他的支点:书法。这次展览集中他的历年佳作,将所有作品并置,呈现出邱振中创作的演进路线。纵然如此,邱振中带来的依然是不可思议不可捉摸的惊奇。2015年的新作,草书《蜀道难》和水墨《山海经·前传》系列,尤其令人瞩目。这两件作品代表邱振中目前传统书法和现代水墨创作的最佳状态。在观赏展览之前,没有人会想到邱振中会创作出《山海经·前传》系列。它们绰约幻化,“肌肤若冰雪”,如鸿蒙太初之物,流动而不可方物,是邱振中融慧心与笔墨技巧于无形之作。因技艺精湛,仿佛毫无技巧,背后却是他数十年的锤炼和涵养。淡墨的运用,令人叫绝,无一丝一毫凝滞,使人想见艺术家造物般灵活圆融的手腕。这组作品考验的不仅是技艺,还有胆量。更让人震撼的是,邱振中充满想象力,对太古的怀想,对万物将生未生的追慕.将创生伟力呈现于腕下纸上。

邱振中即将迎来“从心所欲”的年岁。《山海经·前传》系列已预告他晚近辰光的从容。经过三十年的摩擦、碰撞、挣扎,他终于和书法达成了和解,他在步入“人书俱老”的佳境,不再焦虑,他越来越感激伟大的书法传统的慷慨。岁月流逝,邱振中更加自信。

在传统的衰落被默认为不可挽回的当代,邱振中用漫长的岁月告诉我们:伟大的传统绝不期待亦步亦趋的后来者,它要求的是无微不至的灵魂层面的体察,不计得失的投入,不受任何约束的想象。传统要获得昔日的光荣,不是搬用原有的形式,而只能是一种转世重生。邱振中的作品对于我们是一种最好的提醒。

邱振中一直想走这样一条路:不光是对书法符号式或象征性的征用,而是在深入书法内部本身,掌握书法技艺的精髓之后,去创造一种不同于之前现代诸流派的视觉图形。这种图形人们接受起来当然会有困难:它不同于艺术史中的作品,也难以纳入现行的以西方为主导的艺术话语体系。

沈语冰说,邱振中的作品呈现出一种独特的结构——其中既包括构成上的创造,也包括某种精神秩序,它们显示出“中国当代艺术家在欧美主导的游戏中构建新规则的可能性”。

历经时光淘洗,他的身影会越发清晰。

布鲁诺一舒尔茨曾写道:普通事件都是在时间中进行安排,就像拴在线上一样顺着时间发展。这是不可逆转的传统线性时间观。

现代社会的到来,中断传统的平稳运行,在传统中撕开了巨大的裂缝。

“革命”,按巴迪欧的理解,是指时间中的断裂,在时间断裂的内部展开新的综合。与传统的疏离,是现代主义艺术的核心。现代主义是一次革命。而后现代是它的升级和激化,但它仍未完成。它制造了断裂,新的综合却仍有待诞生。为了展开新综合,邱振中倡导“艺术比较解剖学”(庞德语),去深刻地剖析传统。

邱振中没有重蹈覆辙。他谨记阿多诺的提醒:过去的作品(“伟大的作品”)在经过一定时期的等待后将重新恢复活力,以“当代性”的面目重新出现,尽管它们的起源是在过去。邱振中的作品,是传统书法和现代艺术的混血子嗣,尽管为清冷的水墨面目,但在粗犷精微兼具的笔触里,依旧流淌着书法悠久高贵的血液。

传统与当代的断裂,是现代主义以降艺术家的共识,而邱振中试图在巨大沟壑之间架构桥梁。也许是源自伟大传统的护持,他在探索的路上远离时下艺术惺惺作态、凌空蹈虚的作派,那是一些被审美的极度自我与虚空毁损,坠入“简陋不堪,了无生气”的“诗学的废墟”(布罗茨基语)。

面对传统与当代二元对立、泾渭分明的观念囚笼,邱振中不仅逃出来,还像圣经中的报信者,传递着另一种可能:不在既有思考框架内徘徊,而是殚精竭虑逾越界限,去寻求不可能之可能。

邱振中说:“深入传统与现代的骨髓里去。”用新时代的热情,激活传统冰封凝固的能量,去铭写当代的精神印记,一句话尽显邱振中的雄心与抱负。两种路径看似不可通约,邱振中却一身两任。

莫里斯·梅洛一庞蒂说:“倘若没有哪一件作品获得绝对完成,那么每一创造都在改变、更替、启示、深化、证实、完善、再创造和预先创造着所有其他创造。倘若说这些创造不是既有之物,不仅因为它们像所有事物般逝去,也因为它们面对事物,差不多已拥有全部生命。”

从这里,我们差不多已经可以说到邱振中对于未来的意义。