谭庄-沈丘凹陷精细油源对比

李秋博,常大宇,胡俊卿,侯 娟,邓晓梅,赵莹彬

(中国石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南郑州 450046)

谭庄-沈丘凹陷精细油源对比

李秋博,常大宇,胡俊卿,侯娟,邓晓梅,赵莹彬

(中国石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南郑州 450046)

摘要:谭庄-沈丘凹陷油气显示活跃,具有显示井多、层位全的特点,区内22口探井中有16口井在石炭-二叠系、下白垩统、古近系和新近系见到不同级别的油气显示。根据原油的宏观物理特征、化合物组成、原油与石炭二叠系、下白垩统烃源岩的轻烃组分和生物标志化合物指标进行油源对比,认为谭庄-沈丘凹陷下白垩统原油具有混源特征,其中原油重烃组分来自下白垩统永丰组下段暗色泥岩,原油轻烃组分来自于上古生界煤层和暗色泥岩。研究表明下白垩统和石炭二叠系是本区主要的勘探目的层系,下白垩统自生自储型和古生中储型成藏组合是重要的勘探领域,对下步勘探部署具有重要的指导作用。

关键词:周口坳陷;谭庄-沈丘凹陷;油岩对比;油油对比;标志化合物

1地质概况

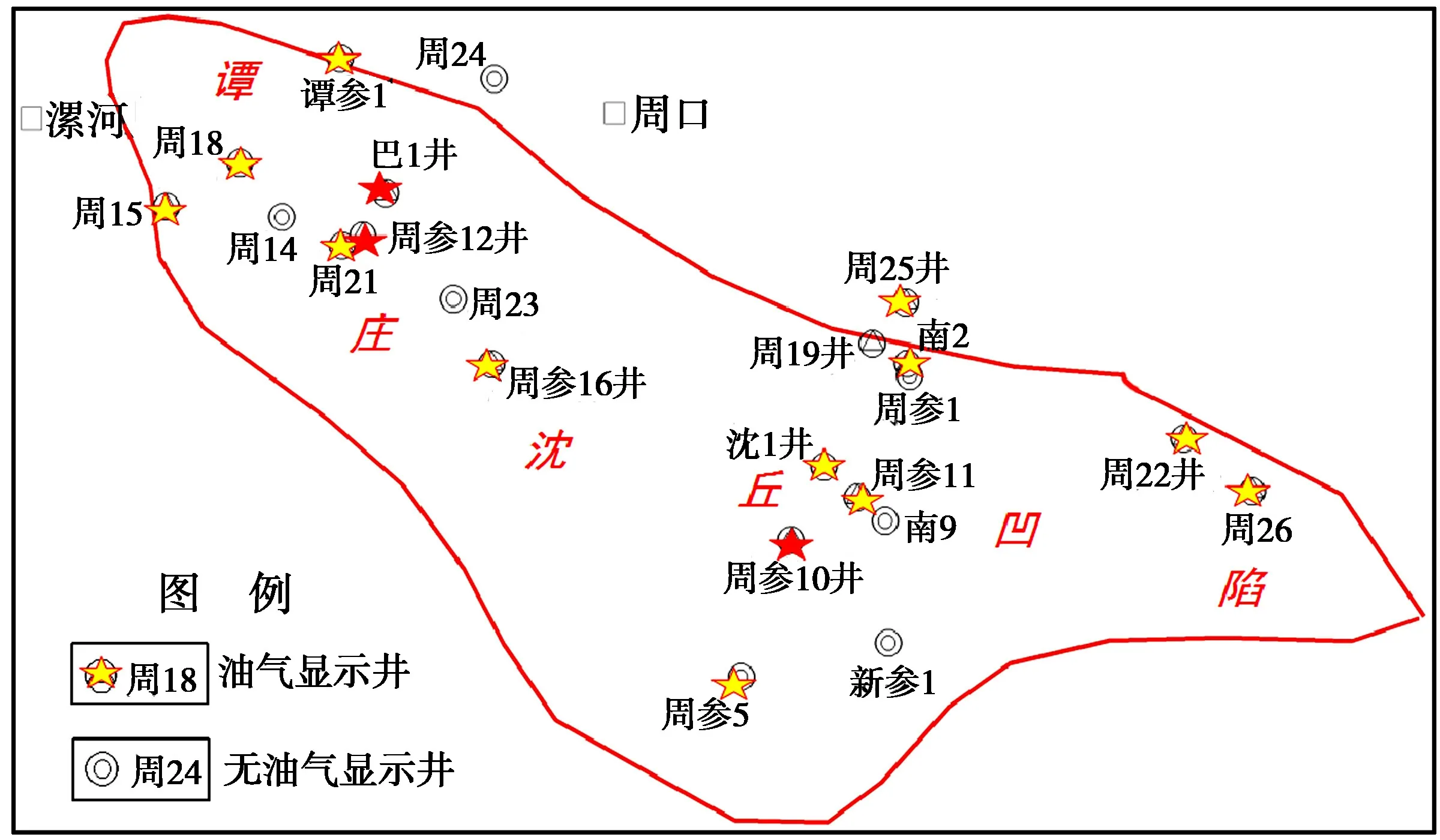

谭庄-沈丘凹陷处于周口坳陷中部凹陷带,呈北西西向展布(图1)。南以叶鲁-淮南断裂为界,北以商水断裂与郸城凸起分界,东以一低凸起与倪丘集凹陷分界,西与舞阳、襄城凹陷相连,是在华北古生界台地基础之上发展起来的中、新生代叠合凹陷,中生界最大埋深10 000 m[1-4]。油气勘探主要目的层系为上古生界和下白垩统,其中,下白垩统沉积厚度约5 000 m;古生界地层埋藏较深,主要以海陆交互相煤系地层为主。

图1 谭庄-沈丘凹陷井位分布图

凹陷内油气显示具有显示井位多、层位全的特点,区内22口探井有16口井见不同级别的油气显示,共425.3 m/144层。显示层位有石炭-二叠系、古近系和新近系,并且周参10井、周参12井、周19井、巴1井在下白垩统试获少量原油,因此通过对以上四口井进行油源对比,查清谭庄-沈丘凹陷的油源,对下步的勘探指明方向至关重要。

2油岩对比

2.1周参10井油岩对比

周参10井在试油井段2 179~2 190 m累计产油0.09 m3,原油与下白垩统源岩的生物标记化合物组成特征具有较好的一致性(图2),均富含C21、C23三环萜烷和中等丰度的γ蜡烷,表明下白垩统原油与下白垩统生油岩之间具有一定的亲缘关系。

周参10井原油与下白垩统源岩轻烃组分及其相应指标进行对比,参数相差较大,并且油/岩轻烃色谱指纹对比图也存在着明显差异,即周参10井原油呈现了富芳烃系列化合物(苯、甲苯),芳烃/环烷烃>1,而下白垩统源岩则表现为环烷烃优势,芳烃/环烷烃<1,因此周参10井原油轻烃组分与下白垩统源岩不具亲缘关系[1-2]。

周参10井原油和中下侏罗统碳质泥岩轻组分也存在较大差异,而与周26井二叠系含煤岩屑轻烃组份形态较为相似,具有较明显的亲缘关系。因此周参10井下白垩统原油的轻组分,主要来源于下伏二叠系煤系地层。

综上所述,周参10井原油为陆相正常原油,遭受了轻微生物降解,主力油源来自下白垩统暗色泥岩和下伏石炭-二叠系煤、暗色泥岩及碳质泥岩,其中轻质组分主要由石炭-二叠系源岩贡献。

图2 周参10井下白垩统原油与源岩甾、萜烷分布特征对比

2.2巴1井、周参12井油岩对比

通过甾烷、萜烷质谱分析,巴1井试油井段4 399~4 407.8 m的原油与下白垩统永丰组下段暗色泥岩生物标志化合物十分相似,主要表现为C27-29规则甾烷呈“V”字型分布,贫重排甾烷、Γ-羽扇烷、孕甾烷、8β(H)-锥满烷、双环倍半萜烷、双环二萜烷、三环二萜烷和三环、四环萜烷,富C27-29规则甾烷、17α(H)-藿烷类和C31-33藿烷同系物,中等丰度Γ-蜡烷特征,表明4 399~4 407.8 m原油来自下白垩统永丰组下段。但此段的原油与下白垩统永丰组上段和古近系核二段暗色泥岩差别较大。

但巴1井4 232.1~4 273.5 m原油轻质部分含量较高,与下白垩统和古近系烃源岩C21孕甾烷含量均相差较大,且该层原油富含重排甾烷、8β(H)-锥满烷、双环倍半萜烷、双环二萜烷、三环二萜烷和三环萜烷等。通过对比,其轻质组分与周参12井原油具有一定的相似特征。

邻区倪丘集凹陷南12井上古生界泥岩、煤层及原油,具有C21孕甾烷含量较高、富含三环萜烷的特征[3],通过对比分析可知,周参12井原油和巴1井4 232.1~4 273. 5 m原油轻质部分与上古生界一致,故周参12井原油和巴1井4 232.1~4 273.5 m原油为混源,一部分来自于下白垩统烃源岩,轻质部分来源于上古生界烃源岩。

综上所述,周参12井和巴1井4 399~4 407.8 m、4 232.1~4 273.5 m原油重质组分均来自下白垩统永丰组下段,表现为自生自储型,而巴1井4 232.1~4 273.5 m原油和周参12井原油轻质组分,均来自于上古生界煤系和暗色泥岩,具有混源特征,为古生中储型。

3油油对比

从周参12井、巴1井和周参10井原油的宏观物理性质特征可知,周参12井与巴1井原油特征相近,与周参10井原油具有明显差异,说明周参10井原油与周参12、巴1井原油具有不同的母源,周参12井、巴1井原油具有相近的母源。但周参12井与巴1井原油饱和烃色谱和质谱生物标志化合物微观特征有一定的差异,其母质类型也存在差异。

3.1原油物性特征

通过对周参10井、周参12井和巴1井原油的密度、黏度、凝固点、含蜡量、含硫量等分析,查明三口井的原油物性特征差异性[4]。

3.1.1 密度

周参10井原油密度0.87~0.90 g/cm3,平均0.89g/cm3,属偏轻中质油;周参12井原油密度0.83~0.86 g/cm3,平均0.84 g/cm3,属轻质油;巴1井原油密度0.82~0.85 g/cm3,平均0.83 g/cm3,属轻质油。

3.1.2 黏度

周参10井原油70℃动力黏度12.51~157.88 mPa·s,平均67.33 mPa·s;周参12井原油70 ℃动力黏度2.97~10.22 mPa·s,平均5.47 mPa·s;巴1井原油70℃动力黏度3.66~6.33 mPa·s,平均3.08 mPa·s,均属正常原油。周参10井原油动力黏度高于另外两口井10~20倍,主要原因是其胶质沥青质含量高于其他两口井3~5倍所致。

3.1.3 凝固点

周参10井原油凝固点13~24 ℃,平均20.5 ℃;周参12井原油凝固点29~37 ℃,平均31.4 ℃;巴1井原油凝固点24~32 ℃,平均27.7 ℃。周参10井原油凝固点低于另外两口井的主要原因是含蜡量低于其他两口井,含盐量高于周参12井、巴1井所致。

3.1.4 含蜡量、含硫量

谭庄-沈丘凹陷原油具有高蜡、低硫的特点,三口井原油含蜡量8.98%~33.61%,以周参12井最高,平均23.38%,周参10井最低,平均13.90%,巴1井介于两者之间,平均20.62%。周参10、周参12两口井含硫量均较低,周参10井含硫0.16%~0.52%,周参12井含硫0.01%~0.41%,均属低含硫量,因未获得巴1井含硫量数据,推测其原油含硫量也不会高。

另外,三口井在胶质沥青质、含盐量、初馏点方面都表现出周参12井、巴1井原油物性相近,与周参10井有差别的特征。

3.2原油化合物组成

谭庄-沈丘凹陷原油化合物组成具有高饱和烃/芳烃含量、低胶质沥青质的特点,其中周参12井与巴1井原油化合物的组成相近,其原油饱和烃+芳烃含量一般大于90%,而胶质沥青质含量一般小于10%,而周参10井原油化合物各组分的组成具有一定差别,饱和烃+芳烃含量在70%~80%。

在原油及其化合物组分碳稳定同位素上,表现为周参12井、巴1井相对轻于周参10井。

3.3原油饱和烃色谱特征

周参12井和巴1井原油的正构烷烃分布为双峰型,说明其生烃母质为水生生物和高等植物两种混合贡献。而巴1井4 399~4 407.8 m和4 232.1~4 273.5 m的两层原油存在微弱的差别,周参12井井口落地原油和早年所获得的3 146.6~3 443.4 m原油相似,但与巴1井两层原油存在两个明显的差异。

(1)色谱图上,C22以后,巴1井4 399~4 407.8 m、4 232.1~4 273.5 m原油表现出微弱的奇偶优势,而周参12井原油的奇偶优势不明显,表明巴1井原油成熟度稍低于周参12井(表1)。

(2)虽然两口井的Pr/Ph值很相近,但周参12井原油的姥鲛烷和植烷的相对含量明显高于巴1井2~3倍。

两口井原油的Pr/Ph值主要分布于0.8以下,表明生烃原始母质形成于强还原环境,同时巴1井原油的母质中水生生物贡献多于周参12井。

表1 周参12、巴1井原油饱和烃色谱参数

3.4原油饱和烃质谱特征

3.4.1 甾烷

周参12井和巴1井原油以C27-29规则甾烷为主,巴1井4 232.1~4 273.5 m和4 399~4 407.8 m原油C27-29规则甾烷相似,与周参12井原油C27-29规则甾烷具有明显差别[5]。

3.4.2 萜烷

周参12井和巴1井原油以五环三萜烷类为主,巴1井4 232.1~4 273.5 m原油的三环以上萜烷质谱图与周参12井溢出原油相似(图3),而周参12井原油的三环以下萜烷质谱图与巴1井4 399~4 407.8 m相似(图4)。但巴1井4 399~4 407.8 m原油的双环倍半萜烷、双环二萜烷、三环二萜烷、三环、四环萜烷含量较低,而C27以上藿烷相对含量较高,与二者又有差异,通过与上古生界烃源岩和原油对比分析,推测周参12井和巴1井4 232.1~4 273.5 m原油具有混源特征,其轻质组分可能来源于上古生界煤系、暗色泥岩。

4结论

(1)油岩对比,谭庄-沈丘凹陷原油重烃组分来自下白垩统永丰组下段,表现为自生自储型,而原油的轻质组分,来自于上古生界煤系和暗色泥岩,具有混源特征,为古生中储型。

(2)油油对比,从原油的宏观物性特征分析,周参10井原油与周参12井、巴1井原油具有不同的母源,周参12、巴1井原油具有相近的母源。但周参12井与巴1井原油饱和烃色谱和质谱生物标志化合物微观特征有一定的差异,其母质类型也存在差异,即巴1井原油的母质中水生生物贡献多于周参12井。

图3 周参12井、巴1井原油三环以上萜烷质谱(m/z191)对比图

图4 周参12井、巴1井原油三环以下萜烷质谱(m/z123)对比图

参考文献

[1]饶丹,全书进.南华北盆地周口坳陷周参10井低产油流剖析[J].石油实验地质,2005,27(6):612-618.

[2]蒋永福,邓世英,黄锦珍,等.谭庄-沈丘凹陷中下侏罗统油气资源前景分析[J].河南石油,2005,19(2):21-25.

[3]谢其锋,周立发,刘新华,等.南华北盆地周口坳陷南12井油藏成藏条件分析[J].石油地质与工程,2008,22(5):14-17.

[4]杜建波,黄晓,马荣芳,等.谭庄-沈丘凹陷下白垩统油气勘探突破关键因素分析[J].石油天然气学报,2008,30(5):171-175.

[5]金维平,付代国,张庆甫.谭庄-沈丘凹陷油气形成条件分析及勘探思路[J].西北地质,2009,42(1):105-114.

编辑:吴官生

文章编号:1673-8217(2016)01-0018-04

收稿日期:2015-11-03

作者简介:李秋博,工程师,1981年生,2008年毕业于河南理工大学地质工程专业,现主要从事油气地质勘探研究工作。

基金项目:中国石化集团公司重点科技攻关项目 (2013-016)。

中图分类号:TE112.114

文献标识码:A