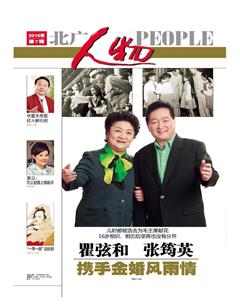

瞿弦和 张筠英携手金婚风雨情

董岩

儿时都被选去为毛主席献花16岁相识、相恋后便再也没有分开

这对夫妻,虽然儿时都被选去为毛主席献花,也不约而同报考中国科技大学,但在被中央戏剧学院提前录取之前并不相识。从16岁相识、相恋后,他们便再也没有分开。通过广播、电影、电视,他们的声音传遍大江南北。瞿弦和、张筠英夫妇堪称配音主持界的大师,他们的事业与家庭充满艰辛与欢声笑语,他们夫妻相濡以沫近半个世纪,走出了美丽的人生。

曾经在中央电视台《艺术人生》节目录制现场,瞿弦和、张筠英一段深情朗诵不仅让观众惊叹不已,那熟悉的声音也唤起了人们尘封的记忆。看着他们在舞台上唱歌、朗诵,真的会有“琴瑟和谐,鸾凤和鸣”的感动。

有的时候腕儿越大的人,反而没有那么多粉饰与矫情,反而让你觉得自然、随意甚至亲近,瞿弦和、张筠英就是这样,电话拨通后,瞿老师爽朗地说:“小董,在我们家楼下见怎么样,我请你喝咖啡。”当得知记者想要采访张筠英老师以及需要一些图片资料后,瞿老师几乎没有思索,便决定在家里接受采访:“我们老两口在家里等着你!”虽然没有见面,但记者心里有了暖意。

赶到瞿老师家,已经有准备好的资料、泡好的茶。瞿老师和张老师聊他们的过往,虽然从中能感受到那个年代走过的不易和艰难,但在他们二位口中让你觉得那都不是事儿,因为本来生活就是这样,接受它就是了。采访中,瞿老师接着各种电话和传真,张老师时不常盯着给儿子炖的汤,他们有着各自的忙碌,这个家始终充满温暖与真情。

当年筠英是他心中的偶像

缘分从童年就开始了,音乐和舞蹈是我们的兴趣,拍摄电影是筠英的机遇。特别是我们都曾代表全国少年儿童向毛泽东主席献花。每当看到这些照片,我们都有无穷的回味,无限的感慨。

瞿弦和老师常年在一些重要的大型晚会中主持、朗诵。他的老伴张筠英经常担任中央电视台译制片导演。他们俩在电台曾播讲多部小说、敖文、诗歌。因此即使不知道他们的人,也听过他们的声音。冥冥中命运似乎早有安排,瞿弦和与张筠英老师的成长轨迹有太多相似之处。

童年时期,瞿弦和与张筠英都被选去给毛主席献花。中学时,他们都考入北京市少年宫艺术小组。原本都想考中国科技大学,却双双被中央戏剧学院提前录取,瞿弦和成了张筠英的同班同学。如今身为著名主持人、朗诵艺术家的瞿弦和谦逊地玩笑说老伴张筠英才是明星,当年他还追过星。

原来,张筠英九岁就给毛主席献花,是同学们眼中的小明星。从1951年开始,每年的国庆和五一庆祝游行中,都有一男一女两名少先队员,跑过金水桥,登上天安门城楼,去给毛主席献花。这些孩子,都经过了千挑万选,并由当时的北京市市长彭真亲自确定。一张经典的《毛主席和少年儿童》的照片上的女孩子就是张筠英。1953年张筠英是北京培元小学五年级的学生,因为品学兼优、胆子大,张筠英被选中代表全国少年儿童为毛主席献花。她告诉记者,给毛主席把花献过去,跟毛主席握了手,她站在毛主席右侧。站在天安门城楼上看着壮观的游行队伍,是她从来没有见过的:“长辛店机车车辆厂,一个火车模型,做得很大,天安门上看得很清楚,它那个蒸汽机冒着蒸汽,轮子转,看着觉得太逼真了,所以就高兴地跳,看小火车还冒烟儿呢。毛主席就俯下身来问我,你在看什么,那么高兴,我就手指着那个,这时候,摄影记者就跟过来,赶快噼里啪啦的拍。”张筠英老师告诉记者:“毛主席问我叫什么名字啊,我说张筠英,他手指着胳膊,意思就是说你是几道杠啊,我就说两道杠,中队委。又问学习好不好啊,我说,还行,功课还挺好的。毛主席看到我又蹦又跳的快乐的样子,问是国庆节好还是春节好,我回答:国庆节好。毛主席又问为什么,我一时语塞,抬头看看魁伟的毛主席脱口而出:‘因为国庆节可以见到毛主席。”就这样1953年的国庆张筠英在毛泽东身旁度过。虽然当时没有电视转播,但“张筠英去献花了”的消息依然广为人知。她成了那个时代最让人羡慕的人:“回来以后,很多人跟我握手,问毛主席的情况,大家热泪盈眶,现在想想那是种幸福和荣誉。”

张筠英说她胆大的性格得益于父母的“教育”,张筠英家5个孩子,3个男孩2个女孩,她排行老五,大学毕业的父母认为女孩子在社会上容易被人忽视,所以在家里对女孩子的教育更开放,父亲很喜欢性格像男孩的张筠英,所以只要她提出的要求,父亲都会尽量满足,妈妈却因为父亲把她宠得太闹腾,而要求张筠英绣花,表现不好就要写检查,功课好的张筠英总是帮同学补课,以至于后来中央戏剧学院毕业后也留在学校当了老师。

1955年,敢说敢笑的张筠英在新中国第一部儿童电影《祖国的花朵》中扮演杨永丽,这肯定与当年给毛主席献花有着一些联系。张筠英能歌善舞,浓眉大眼的形象,让人过目不忘,但开始知道自己演个没入队的“坏学生”,张筠英还不同意,她觉得自己是个好学生不能演杨永丽,导演做了不少思想工作才勉强同意。

按照现在的说法,张筠英老师是童星,她也有做演员的潜质,但是学习优秀的她压根没往这方面想,考大学时,她想报中国科技大学学习生物物理,中央戏剧学院到学校招生,选上了她,她却说妈妈不让考艺术院校,班主任告诉她艺术是特殊人才一定得服从国家需要,就这样妈妈抱着最好别考上的心态勉强同意她去参加考试,她自己则是完全无所谓的态度,却很顺利地考上了。

与土生土长在北京的张筠英老师不同,瞿弦和老师1944年出生于印尼苏门答腊,5岁随父母回国。“很多人以为我是华侨富商的孩子,其实不是。我父亲是南昌起义和广州起义的参与者。后流亡海外,先后在印尼、新加坡教数学,妈妈教体育,建国后就回来了。”1955年7月1日在中山公园中山堂瞿弦和给毛主席献了花。1955年,北京市少年宫成立艺术团招收第一批成员,瞿弦和和张筠英都入选了,张筠英在舞蹈组,瞿弦和在戏剧组。那时少年宫有很多活动,慰问演出、夏令营,经常一块演出。中学时代,瞿弦和在北京二中,张筠英在北京女十二中,两个学校又是友好学校,学校联欢活动的时候,两人也曾在一起演出过,但两人都从未说过一句话。

冥冥中早已安排他们要牵手一生

在北京市少年宫,我们是舞蹈组和戏剧组的第一批组员;在中学时代(北京二中、北京女十二中)我们都曾连续三年获得优良奖章,并获得北京市教育局颁发的“银质奖章”;在报考大学时,我们的第一志愿都是中国科技大学,而又同时都被中央戏剧学院提前录取;在中戏我们是同班同学,一起练功,一起温课,一起演戏,一起毕业……

瞿弦和老师自信地说:“我们都是当年的中学生银质奖章获得者,高考我们第一志愿都是报考中国科技大学,我相信到了那我们也得是一对。”虽然老天爷早已注定他们今生的缘分,瞿弦和老师说能进张筠英家门不容易。张老师在一旁笑着默许这样的说法。

瞿弦和回忆说:“我考上大学后,开学前,我去她家找她,还没进门,站在第一个院子台阶上,她妈妈问我是谁,我做了自我介绍,说想在开学前找同学玩一玩。她妈妈说,‘上大学是为玩还是为学习?筠英还没回来。我就这么走了。”第二次去张筠英家是上学后,张筠英病了,瞿弦和想去看她,又站在那,这次被告知她已经回学校了,这次瞿弦和仍旧没有进第二个院子就走了。婚后,瞿弦和跟丈母娘说:“妈,进您家门真难。”

说起两人互相了解并相知,还得感谢班里一个男同学编演的《草原之夜》的小品,这个小品本来是由那个男同学和张筠英一起演,演完之后老师觉得瞿弦和来演男主角更加合适。这是一个恋人走散后又相认的戏,因为当时大学不让谈恋爱,而瞿张二人总有恋人的感觉,老师便改成了兄妹相认的戏。在小品里,最后有一个妹妹扑进哥哥怀里的镜头,老师觉得情节设置还是像恋人,于是便又换成了姐弟相认,瞿弦和便扑到张筠英怀里。就这样,互相熟悉的两人,感情的幼芽也在慢慢萌发。瞿弦和有一次到学校资料室,看到了和张筠英演出小品时的那张剧照,遗憾的是,这张照片后来在“文革”时就再也找不到了。

身为学习委员的张筠英从大学一年级就是瞿弦和的学习榜样,学习认真的瞿弦和也让张筠英刮目相看:“他长得像娃娃一样,很单纯,我没有他用功,他能每堂课都记笔记,包括形体、台词、声乐、表演。中戏表演系没人像他这般记课堂笔记。”两个人经常在一起复习功课。

1966年,他们中戏毕业,瞿弦和响应号召,奔赴大西北青海,张筠英则留校任教。北京到青海的距离,从地图上看几乎横跨了大半个中国。而在那时,这段距离意味着张筠英与瞿弦和相见,至少要坐上两天两夜的火车。

这年年底,“文革”刚开始不久,父亲因为不堪忍受迫害而自杀。从小被父亲娇惯的张筠英遭遇到人生最大的打击:“妈妈学经济,爸爸留学日本学法律,他们说父亲是日本特务,要找检,把家里翻得乱七八糟,父亲自杀了。”张筠英给远在青海的瞿弦和写了封信,表达了分手的意思,不想在政治上牵连他。没想到瞿弦和当即回信说:“我们马上结婚吧!”并让自己的姐姐去看望张筠英,瞿弦和的妈妈也执意把张筠英母女接到自己家里宽慰。

婚后经历8年分居生活

“家”是我们的港湾,是我们生命的源泉,也是我们最放松、最幸福的地方。

瞿家和家三代人都是瞿姓和张姓组成的家庭,弦和的妈妈姓张、夫人姓张、儿媳姓张,没准将来孙子瞿聪融也会娶个张小姐呢!

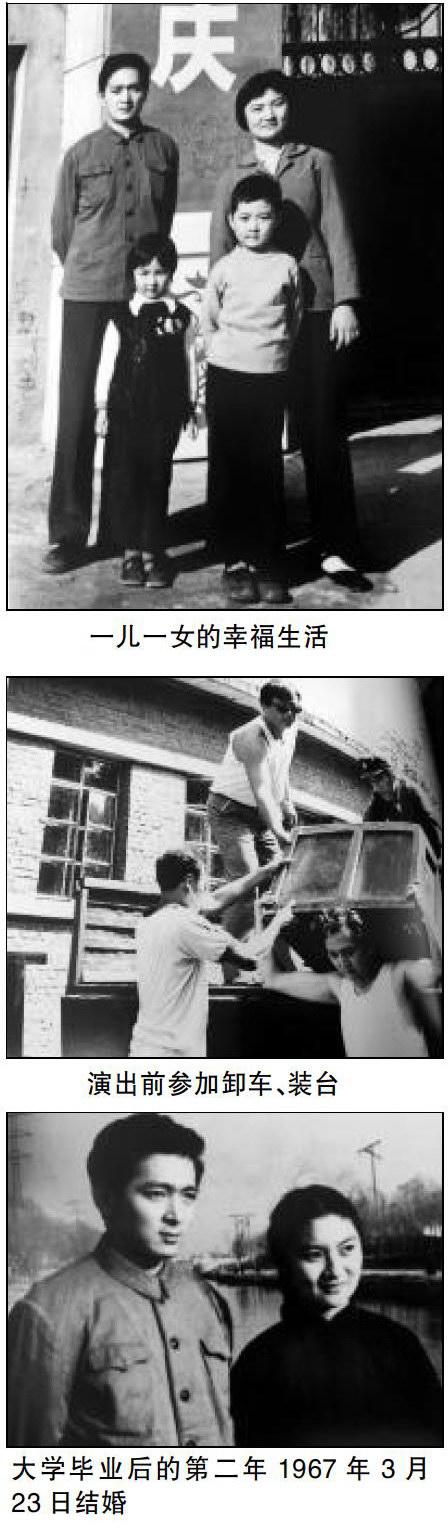

1967年3月,瞿弦和和张筠英结婚了:“他从青海革委会开了未婚证明,双方亲戚在在他家吃了顿饭,还是新娘子我做的。”组建了自己的小家庭,在张筠英心里冲淡了一些家庭变故的打击。婚后,他们却开始了8年的两地分居生活,说起那段分开的日子,张筠英老师很淡然,“他在青海生活很苦,我去青海看他时发现,副食店里空空的,只有海带和蕨麻。”瞿弦和一年一次短暂地探亲回北京,张筠英到青海探亲一年也只有短短的12天。分别的日子,张筠英每隔12天都去火车站给弦和带吃的、用的,就是怀孕一边吐还一边不忘了送吃的:“每隔12天,有一班北京开往青海的火车上有熟悉的列车员,我有时去火车站,有时去列车员公寓去送给他带的东西。他的生活习惯我知道,只有送了吃的,我心里才有些安慰。”每次瞿弦和老师收到了北京捎来的他喜欢的果丹皮、松花蛋糕等好吃的,包括北京的酱油……他显得特别富有,常常大大方方地请客。

1968年2月和1969年11月,他们的儿子瞿佳和女儿瞿维相继出生。两个孩子的出生,瞿弦和都没有陪在妻了身边,儿子出生时他远在青海,二十多天后才回到北京。女儿出生的时候,瞿弦和倒是正好在家休假,只是当他出门去给妻子买住院用的东西时,女儿已经在产房呱呱坠地了。有了孩了之后,张筠英去看望瞿弦和就更为困难了,“带着孩子也买不起卧铺,坐两天两夜硬座,到了青海以后我的腿都肿到膝盖以上,所有站我都不能下去,因为要看着孩子和东西。”有一段时间张筠英到农场去锻炼,只能让姥姥带佳佳,让奶奶带维维,一家人分居四处。直到1973年,瞿弦和从青海调回,一家四口才得以团圆。因为8年的异地生活,以至于瞿弦和调回北京的时候,年幼的女儿对他根本没有太大印象,只有曾去青海探望过父亲的儿子认识他。当瞿弦和搭乘的火车进站以后,儿子冲着瞿弦和叫爸爸,小女儿却茫然地四处张望跟着喊,不过她并不知道哪个人才是爸爸。这一幕,既有趣又心酸。回到家以后,张筠英问女儿,爸爸回来高兴吗?女儿说,高兴。然后她又告诉女儿,爸爸这回住下来就不走了。女儿却哭了起来,突然爸爸不走了,女儿倒不适应了。

8年的日子是怎样熬过来的,从瞿弦和和张筠英老师淡淡的描述中,你可以感受到,他们吃了很多苦,然而当一切都过去后,他们没有抱怨依然相互扶持,不断前行。

工作狂人遇到智慧女人

从少年宫宫友、大学同班同学,直到现在,我们从事的艺术事业贯穿在家庭生活中,我们有机会同台演戏,对播小说,共同主持,配合朗诵,生活中充满艺术的欢乐。

“业精于勤”是瞿弦和和张筠英共同的座右铭,他们对业务总是要精于求精。1982年瞿弦和成为了煤矿文工团团长,那时他是全国最年轻的团长,而他这个团长当了30年。在团员眼中,瞿弦和是个拼命三郎,每天忙个不停,他的时间表总是排得满满的,按照张筠英的话说:“瞿弦和就是一陀螺,小鞭儿就在他于里,天天抽得自己团团转。”

单从外表看,瞿弦和老师双眼深邃、鼻梁高挺、头发微曲、身材挺拔,在话剧舞台上饰演欧美贵族总是神形兼备。就连张筠英老师也一直“惯着”他,在她眼里这位娇生惯养的归国华侨,独立生活能力不强,得在生活上多关照。而当年在青海翻山越岭的演出、锻炼,不仅劳其筋骨,也锻炼了瞿老师坚强的意志。虽然后来当了团长,却总和团员出现在老旧矿区,煤矿文工团演出的地方往往是条件简陋的井口、食堂,以及矿井下昏暗的“掌子面”。有些矿道仅容得下一人钻过,得前面的人拽着,后面的人推着,异常艰苦。

面对他的黑兄弟们,瞿弦和特别爱朗诵那首《煤啊,我的情人我的黑姑娘》。“你在我的眸子里噼啪作响/你在我的灵魂中璀璨闪光/追寻你是一种理想/逼近你是一轮光芒/煤啊,我的情人我的黑姑娘……”十年来,瞿弦和带着这首诗走遍了大江南北大小矿区,每当朗诵至最后一句,全场总是沸腾起来,齐声应和:“煤啊,我的情人我的黑姑娘!”此时的瞿弦和,心中是如此畅快。瞿老师获得了“乌金大奖”,在他眼中这个煤矿工人给他的荣誉比任何其他大奖都珍贵。有一次,文工团在宁夏白芨沟矿演出,刚开完政协会的瞿弦和随后赶去,下了飞机,经过5个多小时的山路颠簸才到矿上。两个多小时的演出结束,卸完台,已是夜里11点多,他又连夜返回,又是五六个小时山路,又是两个多小时飞机。9点上班时间刚到,他已精神抖擞地出现在办公室。其实瞿老师也承认自己的时间和精力分给文工团太多,留给家庭的时间太少,他说自己从上任的那一天就想做点实事,直到退休那天这个想法一直没变:“我希望大家看见我说这个人是干事的人,人挺好就行了。”

提起张筠英老师的名字可能有些人不太熟悉,提起那部新中国成立后的第一部儿童片《祖国的花朵》大家再熟悉不过,而这部具有开创意义的儿童电影的主演之一,就是张筠英。大学毕业后,张老师从事影视工作多年,后来致力于广播演播事业,贡献卓著。曾在话剧《青松岭》、《霓虹灯下的哨兵》、《杨开慧》等戏中担任主要演员。张老师为中央及各地广播电台录制了近千篇文学作品,其中诗歌《一月的哀思》、《风流歌》,长篇小说《北国草》、《秋之惑》、《你为谁辩护》、《圈套与花环》等影响广泛。1987年张筠英被中央台列为十大演播家之一,1991年再次获得“优秀演播艺术家”称号。独立执导译制片,其中有《空中小姐》(日)、《三个侦探》(英)、《两个女人的命运》(西)等,在第二眉全国译制片研讨会上发表了题为《舞台——广播一配音的语言处理》的论文。

同样很忙碌还要兼顾几乎全部家务事的张筠英老师对瞿老师的忙碌经常会给予一些小讽刺,一次瞿弦和深夜十二点还在写工作计划,张筠英便对他说,她想改名。瞿弦和便问张筠英想改什么名,张筠英赌气地说她想叫中国煤矿文工团。谁知瞿弦和听完却非常认真地问她,那煤矿文工团叫什么呢?此语一出,让张筠英哭笑不得,只好说那叫张筠英吧。

瞿弦和老师的忙碌一直到退休后也没有停下,忙碌已经成了他的习惯,而且他享受其中。退休之前,瞿弦和对于退休生活有着很多美好的设想,其雄心壮志包括操持家务,独揽厨房;侍弄花草虫鸟;上老年大学。而事实上,卸任后的前二十天里,瞿弦和就忙得没顾上回家,而给妻子做饭的雄心壮志也只在妻子病愈出院时实现过一次。

“我生活得很幸福,因为我有一个非常好的妻子,有一个可爱的家庭,我的妻子不仅对我生活上照顾,而且在专业上是我志同道合的大学学友,在专业上也是我的家庭教师,所以我觉得我的家像一个温暖的窝,我是一个被快乐包围着的人。”瞿老师有一儿一女,他坦言自己管孩子很少,由于1973年才调回北京,孩子对他有些生疏,所以他认为自己的主要任务是和孩子们培养感情,其他事都不管。而对于瞿弦和老师的忙碌,张筠英老师也给予了充分的理解,她认为一个男人没有自己的事业会很难受,为了成全他,张筠英在自己工作之余,不仅包揽了家中大小事情,还照顾双方老人。她爽朗的性格,智慧的处事方式,成了家庭的核心。

和张筠英老师说话,她爽朗的笑声几乎就没有停止过。虽然她体质不太好,但她不仅在事业中有着傲人的成绩,而且儿女在她的教育下都事业有成,小孙子的教育她也功不可没,这个幸福家庭的欢乐,很多都是乐观开朗的她带来的。

“以前春节年三十都是一年在我们家过,第二年就在婆婆家过。一大家子热闹,不论在哪里其实都是我做饭,为的就是全家欢乐嘛。”双方老人都愿意跟张筠英过,不仅有大师级的厨艺,中西餐她都能做,还因为她性格好,谁都能照顾到,无论是老人还是小孙子,有了心事都愿意跟她说。张筠英老师家里经常会出现大家抢着跟她撒娇、争宠的“争风吃醋”的现象:“‘当年就知道照顾我爸爸;‘你就疼我哥;‘别老想着小靓靓,老靓靓还在呢!”张筠英老师是家里的核心,对此她的心得就是家得有个主心骨:“结婚以后角色是多方面的,为人妻为人母,既是丈母娘也是婆婆,是奶奶也是姥姥,家庭就像个小社会,小社会得有人主事。”从结婚后,张筠英老师主了近50年的事,不仅照顾好妈妈、公婆、儿子、女儿、孙子,和儿媳妇还处得像母女,在她的家中,每个人都生活得愉快,我这个外人跟她短暂的采访、聊天也能被她感染得快乐起来。

在教育孩子方面,张筠英老师可以说是非常智慧的。当年为了方便照顾老人,张筠英把瞿弦和的父母和自己的母亲接到同一小区居住,如今为了方便照顾儿子一家,儿子给他们老两口也买了同一小区的房子。虽然住得近,张筠英却不愿意打扰他们一家人的生活,她奉行的绝不是含辛茹苦、婆婆妈妈的教育,而是“放手管理”。在她的言传身教下,不仅儿女都特别独立有主见、有出息,小孙子也同样优秀。

张筠英老师说,儿子小时候要去春游,对她说:“妈妈我们要春游,您给做点好吃的吧。”“不做。天天吃我做的,去颐和园去北海春游,还吃我做的?你看见小卖部有那么多好吃的,再看看饭盒里我做的,想吃哪个?自己学着去买点。”她说不管儿子、女儿犯什么错,她都不会当着别人管孩子,而是和孩子谈话:“事大事小没关系,必须真实的告诉我。但是他们两件事我不做主,找对象和选择专业。”

张筠英在教育孩子的事情上,选择的是尊重。两个孩子都非常独立,儿子虽然从小演过电影,配过音,但是后来选择了学经济,女儿选择了学外语。儿子去英国留学,女儿去美国留学,一点没靠爸妈,都是做好决定“通知”父母,并没有征求意见的意思。妈妈的口头禅似乎永远是“我支持你,我支持你”!

退休后的张筠英,习惯了忙碌的生活,也还在做着“一点自己的事情”,乐趣无限的她也获得了“闹闹”和“疯狂老太婆”两个雅号,后一个称呼指的是张筠英为小孙子积分打游戏的高超水准,最繁忙的时候,张筠英可以同时对着四个ipad打游戏,开着两台赛车,斗着地主,踢着足球,秩序井然。

说起小孙子,是瞿弦和和张筠英老师的骄傲,小孙子上五年级,是大队长,功课很好。瞿老师介绍,与他们的经历巧合的是,儿子瞿佳在70年代给邓颖超献过花,2015年默克尔来中国时,小孙子又给她献了花:“有人开玩笑说我们家‘献花世家”。

张筠英老师告诉记者在和孩子玩耍时,她也总结了自己的一套教育方式,已经做了奶奶的她仍有一种与生俱来的童心,能够和小孩子玩到一块。她的原则就是,孩子玩什么都行,只要他感兴趣,但在游戏之中,要给他知识,教给他一种思考问题的逻辑性。

小孙子喜欢打篮球,除了教给他怎么打篮球之外,张筠英还会跟他讨论喜欢的球星并向靓靓请教球星的特点,再以模拟电视台的形式进行采访。当小孙子想到成立一所学校,张筠英便会拿出纸笔和他签合同。和别的孩子一起打球时,张筠英还会让小孙子用球星的年薪和奖金的方式给自己算分,进球多了,奖金就多,通过这样的方式,孩子对社会规则也不再陌生。

带着孩子玩ipad,张筠英不只是会打游戏,事实上,她这种边玩边学的教育比一般家长更加费心。玩游戏时,张筠英还会在其中给孩子潜移默化地灌输商业知识,比如ipad中的口袋商业街,张筠英会在里面弄一些统计和数据、数字。给孩子登记上商铺类型,商品类型,告诉孩子建了多少个商铺,现在还缺少什么,与标准相差的百分比是多少,带着孩子做统计表。张筠英通过这些潜移默化的教育,当孩子长大的时候,看见合同书、统计表这些东西,才会感觉到不再陌生。张筠英的教育方式就是,孩子喜欢什么都没有坏处,也不用阻拦,只需要大人用有益的方式加以引导。

携手走进金婚感受风雨深情

我们爱海、爱马、爱车;我们爱吃、爱玩、爱闹;我们收集了我们旅游、收藏以及家庭生活照。

退休后,瞿弦和身体仍然特别好,能吃能睡也能熬能干,时间排得满满的,他说他的十六字口诀是:“爱吃就吃,想睡就睡,能玩就玩,该忘就忘。”虽然退休了,他仍旧奉行“宁可累死不能闲死”“小车不倒只管推”的原则。前些年,筠英做完手术两天弦和就下矿去了,她身边也不缺人陪。她有热爱她的学生们,病房里常常欢声笑语,医生一进门说:“啊哟,好热闹,在会餐啊?”

张筠英老师说,在这种小病不断的身体条件下,她学会了与疾病共存,并久病成医,反而开导周围身体出问题的朋友,她幽默地说:“这叫‘小烛长存。”瞿弦和老师几十年来有个习惯,回家第一句话就是:“老婆,我回来了!”每次都有夫人热情的回应,2008年,张筠英老师生病住院,他回来拿东西,习惯说了句“老婆,我回来了”,却没有人回应:“当时眼泪就下来了。”对于瞿弦和老师来说,尽管在外面忙碌,但是却极其看重家庭,他说:“家就是个窝,什么话都能说的地方。”

瞿弦和与张筠英老师的婚姻马上就走进第50个年头,他们的幸福婚姻有着智慧的相处之道。在事业上相互扶持,瞿弦和参加各种演出、社会活动,有时张筠英会共同担当;有时弦和演出完回到家,筠英会冷静客观地指出他的不足之处,并给出建议。弦和说,“她说哪里有问题我会特别认同”。如果筠英说:“今儿我看你的录像了,还真不错!”他会将信将疑地问:“你怎么了?”筠英是中央戏剧学院的教授,又是弦和多年生活和艺术上的同路人,她了解他的艺术、风格和为人。妻子的建议弦和总是入耳入心。他们还担任了纪录片《世纪诗人》的策划拍摄工作。找老艺术家录制朗诵诗歌名篇,他俩做得一丝不苟。筠英说,棘手的事情,没有一件事当中没有的,但是我们用良好的心态尽力解决,这个过程回忆起来是最有意思的。

请老艺术家周正录制徐志摩的诗时,他已得了帕金森症,他们需要想很多办法怎么让画面不显得那么抖。他们请曹灿老师、殷之光老师等等很多老艺术家共同完成创作。他们只是希望利用退休后的大好时光,能在自己热爱的诗歌朗诵方面专心致志地打磨出一些能经得起推敲的好作品,留下来,留给后人。

性格上,追求完美的瞿老师与张筠英老师也有很大的反差。有一次两人到老房子收拾,洗完澡,门被风吹得反锁上,夜里瞿老师拿个小改锥一点点撬门锁,被吵得睡不着的张筠英老师起来拿起家里的大砍刀两下就把锁打开了,问他:能睡觉了吗?瞿老师看着门锁上的大窟窿:太难看了。张筠英老师拿起不干胶贴上:“好看了吧,睡吧!”有时候,张筠英老师用玩笑和讽刺的方式就把生活中一些小事说了,有事情时她也喜欢直来直去。瞿老师习惯什么事都转两个弯再说,但他们的共识是相处中产生矛盾都正常,不要计较,不要隔夜,事后不要追问。

即将进入金婚,张筠英老师总结的夫妻相处之道是,都热爱生活,在生活中、事业上有不停的追求。瞿老师尽管是个工作狂,却叉细心浪漫,他说凡是特殊节日、纪念日他都不会忘记,不管是中国的情人节还是外国的情人节都记得,礼物一定不会少。瞿老师开玩笑说:“送你一礼物,管一年不千活。”对此张筠英老师还是报以银铃般的笑声,这就是他们独特而浪漫的棺处之道,只要彼此心在一起,都想着家。

瞿老师说,他的浪漫也有玩砸的时候。“一年情人节我给她订了束花,她在录音棚,打电话问她大概9点完事,我让送花公司8点送过去,结果7点多她就完事回来了,脸上没有任何惊喜的表情,一切照常。晚上录音师打来电话,说不找您找张老师,很神秘的。他说收到一个花篮上面写着‘深爱你的男人。筠英大笑,没别人,肯定是瞿弦和千的。”这束送晚了的献花,却更能证明两个人深信不疑的情感。

【记者手记】

无论男女,家庭最重要。在瞿弦和、张筠英老师家中,女人更重要。常听说一个家庭是否和谐,起主导作用的就是那个女主人。当你走进瞿老师和张老师家中,你会有种感觉,这家人怎么那么快乐、幸福。听完他们的故事,你会发现,大多数人家曾经遇到的、遏不到的困苦他们都经历过,只是这些苦难被他们过成了一道道美丽的风景。

试想要是你有个公主般的童年,不仅被父母娇宠、人漂亮大方、学习成绩优异,还给那个时代的领袖献花成为家喻户晓的名人,你会有着怎样的骄傲;一场风暴过后,家庭突变,父亲自杀,房产被占,你又会有怎样的挫败感;夫妻两地分居8年,养育两个孩子,同时还要关照远方的丈夫。一般的女人会怎样?张筠英老师全都经历了,不仅如此,上至母亲、公婆,下至儿女、儿媳、孙子,都愿意跟她交心,甚至学生的终身大事都要请她谋划,她是怎么做到的,仅有热情远远不够,还要有很高的情商,有大智慧。

一提起瞿老师的大名,很多人都知道。张筠英是谁,可能不少年轻人都不知道了。翻看画册,筠英老师年轻时真的很漂亮,以她的经历和能力,成为明星应该不会让人觉得意外。只是她把自己的精力、智慧更多的用在教书育人和家庭上。采访中有个小细节,让笔者感受这个女人的风骨,如果没有自己的演出,她从来不和瞿老师一起去外地演出,她只说,不想占别人便宜。

瞿弦和老师在业内是有口皆碑的,一个人的成功一定有他的必然,从上学时保存至今的课堂笔记到现如今的退而不休,忙碌在自己的业务上,瞿老师追求完美的个性在很多细节中能感受到。而他又是那么谦和有礼,在很多活动的合影中,你会发现瞿老师总是站在第二排,高调做事、低调做人,他们这样的性情也影响着后代。

我们只看到这一家人的光荣与绽放,而在父慈子孝背后,是用半个世纪的时间慢慢打磨的。