社会组织参与群体性事件治理研究:功能、困境与政策调适

梁德友,刘志奇

(1.南京邮电大学 马克思主义学院,江苏 南京 210023;2.南京理工大学 马原部,江苏 南京 210094)

社会组织参与群体性事件治理研究:功能、困境与政策调适

梁德友1,刘志奇2

(1.南京邮电大学 马克思主义学院,江苏 南京210023;2.南京理工大学 马原部,江苏 南京210094)

作为政府与市场之外的第三方,社会组织在群体性事件治理中发挥着“资讯—预警”“协商—对话”“治理—服务”以及“修复—善后”的功能,是群体性事件治理不可或缺的重要力量。但实践中,社会组织却面临着参与空间受限、参与意愿不强、参与水平不高、参与深度不够以及自身公信力较低的困境,严重阻碍了社会组织参与群体性事件治理功能的发挥。为此,必须从完善立法、拓展制度空间,构建评估、激励机制,提高专业化水平以及强化社会组织自律等方面进行政策调适,优化社会组织参与群体性事件治理路径,确保社会组织对群体性事件的有效治理。

社会关系;社会组织;群体性事件;乌坎事件

正如美国著名政治学家萨缪尔·亨廷顿(Huntington· Samuel· P)所言:“现代性孕育着稳定,而现代化过程中却滋生着动乱。”[1]近年来,随着社会转型和经济的快速发展,中国社会进入了“矛盾凸显期”。部分群体“维权”与社会管理“维稳”之间的张力导致各类群体性事件呈逐年上升趋势,且规模性、复杂性、对抗性和社会影响程度不断增强。群体性事件的频发已成为中华民族圆梦道路上必须面对的社会难题。因此,在社会治理水平和治理能力现代化的呼声中,社会组织参与群体性事件治理已经成为我国学界新的学术增长点。但已有的学术努力(尤其产生的成果)还远远不能回应和满足当下转型社会背景下我国“群体性事件高发”与“维护社会稳定”的迫切需求。其主要原因:一是中国群体性事件的复杂性、多维性和中国社会组织自身先天不足的特殊性相互交织导致部分理论失灵,无法充分解释中国社会组织参与群体性事件治理面临的现实困境;二是典型案例分析的缺失使相关理论研究缺乏针对性、实践性和有效性,提出的政策建议看似“高大上”,其实质却严重脱离中国社会群体性事件治理的实际。基于此,笔者认为,相关研究必须有底气、接地气,尤其要通过典型案例来分析我国社会组织参与群体性事件治理的理论和实践问题。具体而言,学界的研究应重点回应以下三个层面的问题:一是社会组织在群体性事件治理中的价值功能是什么?二是社会组织参与群体性事件治理的现状如何?三是在“政府—社会—市场”的多元格局中,社会组织参与群体性事件治理的优化路径和政策选项是什么?

以上问题是当下学界亟需理清并需要为此做出学术努力的基本理论问题,亦是本研究关注之重点。本文借鉴社会组织理论和社会治理理论,结合群体性事件发生、发展的“中国场域”,探讨我国社会组织参与群体性事件治理这一“中国问题”面临的现实困境,以提出消解困境的优化路径与政策建议,以期推动我国社会治理体系和治理能力现代化。

一、社会组织参与群体性事件治理的价值功能

20世纪70年代始,风靡全球的“结社革命”促使社会组织快速发展。在西方,社会组织又称为非营利组织(Non-profit charity)、志愿组织(Voluntary organizations)、第三部门(The third sector)等,是针对政府和市场而产生的一个社会学概念。以上概念虽称谓迥异,但从内涵上基本上等同于目前我国使用的社会组织概念。美国霍普金斯大学莱斯特·萨拉蒙教授认为只要具有组织性、非政府性、非营利性、自治性、志愿性这五个概念,就可以称为社会组织[2]。与此同时,西方学术界对社会组织参与社会治理问题的研究也风起云涌。其中,社会治理理论和新公共管理理论以及新社会运动理论是这方面的重要成果。这些理论虽有分野,但基本的学术共识是:单一主体的社会治理模式已经不能适应“危机”社会的治理需求,多元化、多主体化、多层次化的合作已经成为现代社会治理的趋势,社会组织的社会治理功能不容忽视。正如罗伊斯·汉森(Royce Hanson)所说:“有一种共识正被越来越多的人所承认,这就是,政府有责任通过政策制定来提供服务和设施,但是这些服务和设施可以由任何部门根据成本效益原则和公平的价值观来生产。”[3]

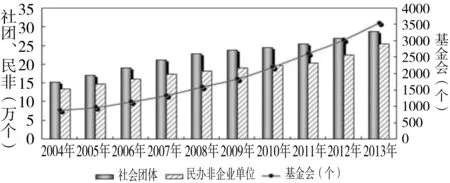

我国社会组织始于20世纪80年代,是伴随着我国改革开放的发展而兴起的新型社会力量。我国社会组织主要以“学会、研究会、协会、商会、联合会”等形式出现,另外还包括基金会、慈善机构和社会福利设施等各类公益服务实体在内的非会员制组织。经过20世纪90年代的转型和规范发展,目前,我国社会组织已经出现了政府支持、精英推动,社会各方力量广泛参与的发展趋势。据民政部统计,截至2013年底,全国共有社会组织54.7万个、社会团体28.9万个、基金会3 549个、民办非企业单位25.5万个(图1)[4]。目前学界和官方对社会组织的分类尚存在一定的分歧*目前关于社会组织的分类,学界尚有不同的观点:从政府本位的角度可以分为政府组织和非政府组织,从市场本位的角度可分营利组织和非营利组织,从社会功能的角度可分为政府组织、营利组织、非营利组织和基层群众自治组织,等等。。本研究根据我国国情及本文的研究需要,从合法性的视角把我国社会组织分为法定的社会组织和未在民政部门登记的草根社会组织两类。法定的社会组织是指符合《社会团体登记管理条例》第三条条例规定而依法免于登记的、具有社会行政管理的组织。这类组织主要是指具有政府管理职能的社会组织(如工会、共青团、妇联、工商联、科协、侨协等),政府职能延伸或让渡而形成的社会组织(如中国文学艺术界联合会、中国红十字总会、中国作家协会以及机关、团体、企业事业单位内部经本单位批准成立、在本单位内部活动的团体),通过一定法定程序在各级民政部门注册登记、并得到批准或备案的、具有法人资格的社会团体,民办非企业单位及基金会*社会团体登记管理条例(1998年国务院令第250号发布)[EB/OL].http://www.mca.gov.cn/ zwgk/fvfg/mjzzgl/200709/20070900001725. shtml.。法定的社会组织一般经过政府认可或授权,是政府政策倾斜、扶持的对象;除了法定社会组织以外,我国还存在一些没有在民政部门正式登记或注册,也没有经过官方的授权或认可的社会组织。这类组织往往具有很强的草根性,大多是在“利他主义”思想推动下以非盈利为目的社会组织。草根性社会组织主要是由民间自发组建成立,大多没有“法律地位”,活动方式多变,规章制度也不规范。

图1 社会组织

目前,我国学术界对社会组织的研究已经走过了“是什么”“为什么”等探讨基本理论问题的初期阶段,开始重点关注如何有效推进社会组织发育等深层次内涵问题。学者们先后提出社会组织在社会治理中具有“减肥剂”“黏合剂”以及“安全阀”与“减震器”等作用。由此可见,虽然我国社会组织还面临与政府关系处境尴尬、运作策略偏向市场化以及社会信任危机等角色困境,但丝毫不影响社会组织在社会治理中的价值和作用[5]。在已有研究基础上,本文认为社会组织参与群体性事件治理的价值功能可以概括为以下几点:

第一,“资讯—预警”功能。社会组织(尤其是草根性社会组织)成员来自基层,沉浸于社会不同行业,社会触角和成员基础广泛,是社情民意的“千里眼”和“顺风耳”。社会组织可以凭借其丰富的信息源和灵活的信息获取方式及时获取群体性事件可能发生的相关资讯,为政府提前制定预警和处置方案提供有益的信息参考,以利于政府相关部门及早采取行动化解矛盾,消弭群体性事件于萌芽之中。尤其在群体性事件发展的中期以及后期,社会组织的预警功能更为重要。因为社会组织可以利用自身的灵活身份及时获取和掌握事件发展的各种讯息,帮助政府调整处置策略,改变治理方式,为群体性事件的有效治理提供保障。

第二,“协商—对话”功能。群体性事件爆发后,事件主体与政府部门对峙,双方缺乏互信,常常会激化矛盾。而高举“公益性”旗帜,以第三方身份出现的社会组织就成为冲突双方可以信赖的“中间人”,承担起“传声筒”“润滑剂”和“协调器”的社会角色,进而搭建事件得以协商解决的“建设性”对话平台,避免冲突事件扩大、升级。因此,社会组织的有效介入有利于促成双方的妥协让步,避免事件升级,化解社会矛盾,降低群体性事件可能带来的破坏性,增强社会冲突的“正功能”,使事件最终得到圆满解决。

第三,“治理—服务”功能。社会组织在参与群体性事件的过程中并不仅仅是承担“中间人”的社会职能,而是以利益攸关方的身份直接介入群体性事件,成为真正的治理主体。具体而言,一方面,社会组织与政府互动合作,参与群体性事件治理。社会组织能够根据事件发展的情况及时提出解决问题的具体对策建议,促使合理化建议落实成可操作的具体内容,确保政策的可及性与可得性,得以顺利实施;另一方面,社会组织可以充分发挥其专业特长,根据政府许诺和出台的治理举措,以“市场购买”“公益奉献”以及“委托赋权”等不同方式积极承接相应的政策项目,利用专业特长提供专项公共服务,使事件主体之诉求能够得到充分实现,确保群体性事件治理效果。

第四,“修复—善后”功能。群体性事件的暂时解决只是一定时间内或一定空间内对立双方博弈妥协的暂时平息。群体性事件中所暴露出的矛盾是长期累积、叠加的结果,如果没有相应的政策跟踪和治理的长效机制,群体性事件很有可能再次死灰复燃,重复上演。因此,在政府组织撤离现场后,社会组织能够充分发挥志愿性、公益性等特点,组织各种形式的教育宣传活动,提供相关的法律、政策咨询,修复双方遗留的分歧,完善和监督协议的落实。引导民众在制度框架内进行合理的利益诉求,避免群体性事件的再次发生,达到社会治理地方长期性和有效性。

二、社会组织参与群体性事件治理的现实困境

“乌坎事件”是近年来中国“群体性事件”的典型案例。“乌坎事件”不仅引起国内社会各界的高度重视,而且还引发了国际社会的普遍关注和海内外媒体的广泛报道,被评选为当年影响中国社会发展的十大公共事件之首[6]。

(一)“乌坎事件”中的社会组织

“乌坎事件”备受国内外关注的一个主要原因是该事件开启了我国社会组织参与群体性事件治理的先河。作为以社会公益为己任的NGO组织,熊伟及其创办的“新启蒙公民参与立法研究所”主要宗旨是通过独立的学术研究影响政府政策,推动我国社会法制建设。2011年12月22曰,熊伟到广东考察人大代表选举,恰遇乌坎事件。职业的敏锐性和“乌坎事件”的典型性与特殊性使熊伟成为该事件的直接参与者。

客观公正的第三方身份和专业化的服务手段是熊伟为代表的社会组织在“乌坎事件”治理中充分发挥作用的主要原因。从乌坎村村民的角度来看,这场利益抗争和表达是村民自己的事情,他们从来没有寄希望于一个社会组织能为他们伸出援手。因此,对熊伟的偶然“进场”,村民开始对其怀疑、不信任,甚至排斥、戒备等。但在“乌坎事件”中,社会组织体现了一定的社会担当。熊伟通过自己的努力取得了村民的信任,与乌坎村村民建立了良好的人际关系。在随后的介入过程中,熊伟主动沟通,积极献策进言,全程参与,表现出很高的专业水准,为社会组织参与群体性事件治理树立了良好形象,得到了包括政府部门在内的社会各界的认可。尤其是在“乌坎事件”的后期治理中,社会组织专业化参与的优势得以彰显。乌坎村新领导群体和乌坎村村民整体学历较低,对基层村民选举相关法律不熟悉,尤其缺乏组织会场选举之经验。而熊伟利用自己的专业知识,帮助村民完善了选举环节的疏漏、改进了选举现场的布置,推动举行参选者公开演说等工作。例如,在村委会选举中,熊伟为村民设计出一种“自荐与他荐”结合的方式:有意参选的人,先签署协议表达参选意愿,而后征集100位选民(后改为50位)的签名。选举时的最大亮点——投票区内秘密投票箱的设立,也是熊伟建议的*本文关于“乌坎事件”的相关资料都来自汕尾市人民政府网.http://www.shan wei.gov.cn/.。这种专业化的参与使乌坎村村民选举工作得以顺利进行,为乌坎村后期基层民主建设和社会稳定奠定了良好基础。

(二)社会组织参与群体性事件治理面临的困境

社会组织利用自身优势积极介入,对于消弭社会戾气,化解社会矛盾,实现群体性事件的有效治理起着积极作用。但是,不可否认,在现实中社会组织参与群体性事件治理还面临诸多困境。

1.参与空间受限。目前,我国社会组织管理主要依据《外国商会管理暂行规定》(1989年)、《基金会管理办法》(1988年)、《社会团体登记管理条例》(1998)、《民办非企业单位登记管理暂行条例》(1998)等国务院颁发的几个文本。据此,我国社会组织实行“归口登记”“双重负责”的管理体制,从登记注册、形式审核、经费开支、组织章程到具体的业务开展都有着严格的程序和较高的准入门槛。社会组织在遵守国家相关法律的同时还要接受登记管理机关和挂靠业务主管单位的双重监管。“这种双重管理原则的设定也为很多的非政府组织设置了相当高的门槛,使得大批活跃在民间的非政府组织被拒之于合法登记的门槛之外,难以在群体性事件治理中发挥其应有的效能”[7]。在乌坎事件中的“乌坎铁血青年团”“乌坎妇女联合会”“乌坎理事会”等组织都是不符合我国社会组织章程的。熊伟为代表的社会组织虽然是依法登记的合法社会组织,但是其业务开展有着严格的范围。因此,在事件的初期,熊伟一直能偷偷摸摸地开展工作,直到省委肯定了社会组织的作用,认为“学者可以留下”之后,熊伟的工作才得以正常开展。即便如此,熊伟的介入也仅仅局限于提供法律方面的技术支持与咨询,参与的范围和介入的程度都相当有限。

2.参与意愿不强。由于缺乏参与的法律依据,“乌坎事件”中真正介入、参与该事件的社会组织除了熊伟所在的“新启蒙公民参与立法研究所”偶然进场外,鲜有其他相关社会组织介入。尤其在事件的前期,几乎无一社会组织介入,使“乌坎事件”处于无序和几乎失控的边缘。即使在事件的后期,政府明确肯定了社会组织在事件中的积极作用,鼓励学者的积极参与和社会组织的介入之后,仍然没其他的社会组织参与进来。因此,“乌坎事件”中大多社会组织只是默默的旁观者,没有发挥应有的治理作用。其原因,一方面是在“强政府—强市场”的二元格局中,我国社会组织独立性相对较弱,大多不具备独立参与社会治理能力的因素;另一方面是社会组织长期游走于政府和市场之间,自身定位不清,社会角色模糊,社会职能淡化,参与社会公共事件治理中信心不足,意愿不强。

3.参与水平不高。专业化的参与方式是社会组织介入社会公共治理的优势,专业化程度反映着社会组织的参与水平。但是综观我国社会组织参与群体性事件的案例不难发现,我国社会组织社会公共事件治理的参与水平普遍不高。主要原因,一方面是社会组织专业人才匮乏。在乌坎事件中,虽然以熊伟为代表的“新启蒙公民参与立法研究所”号称拥有几十位教授,但真正专职的工作人员只有熊伟一个人;另一方面,我国社会组织参与群体性事件缺乏足够的、必要的资金支持。目前,我国社会组织没有稳定的资金来源,大多数的社会组织只能依赖社会捐助和企业赞助等形式获取一定的支持。但是我国捐助事业还不发达,社会组织自身面对市场谋生盈利的手段、能力和方式又十分有限,导致部分社会组织在群体性事件治理中参与水平不高,无法充分发挥作用。

4.参与深度不够。我国社会组织在群体性事件治理中大多只在事件的某一个阶段发挥作用,而缺乏全程参与的成功案例。“乌坎事件”之初,熊伟更多是以观察者的身份出现在现场,对事件的影响仅仅是通过微博向外界发布消息;在事件的中期阶段,熊伟和他的组织也没有及时介入,充分发挥自己作为政府、市场之外第三方力量的应有作用。尤其未能与省、市、镇政府建立不断联系、形成良好的相互配合关系,使社会组织在参与群体性事件中的作用和效度大打折扣。在“乌坎事件”的后端治理中,熊伟和他的社会组织在帮助乌坎村村民推动基层民主建设方面功不可没。但熊伟在利用专业化知识服务乌坎村村民完善村民选举制度时,缺乏与其他学者合作形成完整配套的制度设计,因此未能有效地推动制度创新。“只是落实法律,并没有创新”*本文关于“乌坎事件”的相关资料都来自汕尾市人民政府网.http://www.shan wei.gov.cn/.。

5.社会公信力低。目前,人们对社会组织普遍缺乏信任感。其原因是社会组织的半官方身份,缺乏独立性、志愿精神和公益精神,以及较强的官僚化和商业化倾向等使民众对其公益宗旨产生怀疑、质疑。“社会公信度的降低使得非政府组织参与群体性事件治理缺乏广泛的社会基础和深厚的民众根基。群体性事件发生时民众更多的是将希望寄托在政府身上,而对非政府组织常常不给予足够的重视和信任。”[9]第三部门的式微以及我国长期形成的利益表达方式使人们很难相信社会组织在社会公共治理中能够起到任何作用,往往对其敬而远之。乌坎事件中,最初熊伟的到来并没有受到乌坎村村民的欢迎,熊伟依靠媒体朋友才得以介入乌坎村开展工作。即便在事件过去的相当长的一段时间后,仍有个别村民和部分媒体对其行为提出质疑。

三、困境突破及优化:社会组织参与群体性事件治理的路径选择和政策调适

突破社会组织参与群体性事件治理困境,一方面应从完善立法,拓展制度空间,构建评估、激励机制,提高专业化水平等方面优化现有社会组织参与群体性事件治理的机制、模式;另一方面,社会组织自身也应强化自律,提高公信力,不断加强自身群体性事件治理能力。

(一)完善立法,拓展社会组织参与群体性事件的制度空间

目前,除了《宪法》和《民法通则》等基本的法律规定外,还有《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》及其地方性法规和规章等,共同构成了我国社会组织活动的制度空间。但总的来看,社会组织方面的法律规定存在数量少、立法位阶低、立法质量不高、法规衔接性差等问题,直接导致社会组织成立难、生存难、开展工作难、保障权益难,严重制约了社会组织参与群体性事件治理的功能发挥。同时,这种以管理为目的的法律制度对社会组织的成立、人员、场地、资金来源、业务范围、活动方式等都有着严格的规定,束缚了社会组织的发展,使社会组织丧失自主性、自治性、独立性等优势,难以在群体性事件治理中充分发挥作用。为此,应从以下几个方面健全立法,扫清现有制度障碍,拓展社会组织参与群体性事件治理的制度空间。

首先,尽快完善我国《社会组织法》,规范社会组织,确保其有序健康发展;完善社会组织方面的单行法。根据社会组织发展中存在的问题,修订并完善《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》等相关法律,增加社会组织参与社会公共治理条款,拓展社会组织参与公共事件治理中的制度空间。

再次,完善社会组织方面的地方性行政法规。从制度上简政放权,鼓励社会组织积极发展、独立发展、自主发展。推进社会组织登记管理制度改革,实行直接登记制度,落实社区社会组织登记和备案双轨制。完善社会组织分类登记指导办法和退出机制。

最后,建立社会组织参与群体性事件的资金、技术、政策咨询、人员安全等保障制度,形成社会组织与政府、市场互动的良性格局,确保社会组织在群体性事件的预防、处置、善后等环节中发挥作用。

(二)构建社会组织参与群体性事件的评估机制、激励机制,提高其参与意愿

现有的社会组织评估体系内容比较笼统,可操作性不强,尤其没有社会组织参与群体性事件治理方面评估的具体内容。激励机制的缺失降低了社会组织的参与意愿。为此,应从以下几点做出政策调整:

首先,完善评估制度,出台社会组织评估的国家标准。在总结经验的基础上,形成标准统一、具有可操作性的国家标准;规范各地的评估活动,建立公平公正、客观高效的社会组织评估体系,激活社会组织参与社会治理的积极性;健全社会组织第三方评估工作机制,增强评估的权威性和公信力。

其次,完善评估体系。通过顶层设计,完善评估指标和分类评估标准,构建能够体现行业特色的社会组织评估指标体系。尤其要根据社会组织参与社会公共治理的质、量、治理效能等指标对社会组织参与群体性事件整个过程和不同阶段的介入程度、介入的主动性及社会评价等进行综合评估。

再次,完善激励机制,提高社会组织参与群体性事件治理的积极性。应将评估结果与日常管理有机结合,形成登记、年检、评估、执法、奖惩“五位一体”的社会组织管理工作模式;将评估等级结果与政府财政转移支付、公益性捐赠税前扣除、政府购买社会服务、社会组织评优表彰等措施相结合,增强评估的激励、惩戒功能。

(三)强化指导与培训,提高社会组织参与群体性事件治理专业化水平

专业化是社会组织参与社会公共事件治理的主要特色和最大优势。其独特的参与理念、治理方法及其工作方式,可以在群体性事件中发挥“政府不能为、市场不愿为”而“社会组织有作为”的独特治理功能。

首先,加强指导。业务主管部门应针对群体性事件发生、发展、特点、规律及其治理策略等问题出台社会组织参与治理的工作指南,编制可操作性的工作手册,颁布社会组织介入群体性事件的指导性文件等,使社会组织熟悉群体性事件治理的工作流程和必须遵守的社会工作伦理。

其次,强化教育培训,提高队伍素质。针对当前我国社会组织工作人员整体素质不高、专业技能低、参与社会治理水平有待提高等问题,主管部门可以与各级院校合作,设置相关专业和课程,培养专业化人才。也可以通过现场展示、典型案例剖析、经验总结等形式推动社会组织工作人员专业化、职业化水平的提高。尤其要扩大志愿者队伍,创新志愿服务方式,提高志愿水平。

再次,建立社会组织人才社会保障和工资福利制度。应尽快建立《社会组织从业人员劳动人事制度》,出台社会组织工作人员薪酬、职称、保险以及激励等系列政策,保障社会组织从业人员权益。改革社会组织人才管理体制,建立符合社会组织使命和价值取向的人力资源管理系统,构建机制合理、公平高效的社会组织人力资源管理新模式。

(四)创新社会治理模式,提高社会组织治理群体性事件能力

我国长期形成的“强政府、弱社会”社会治理模式严重束缚了社会组织参与群体性事件的治理效果和水平。为此,应创新社会治理模式,增权赋能,提高社会组织参与群体性事件治理能力。

首先,加快政府社会管理职能转变。当务之急是推动政府从“全能政府”向“有限政府”转变。通过政府“放权与分权”,社会组织“增权与赋权”,逐步构建“强政府——强社会”的社会共治模式;转变政府执政理念,实现从“管理政府”向“服务法治型政府”转变,为社会组织释放合理的社会治理空间,鼓励社会组织依法参与社会公共事件治理,实现政府与社会组织在社会治理中的“互联、互补、互促”。

其次,加强合作,提高社会组织社会治理能力。一是加强政社合作。提高社会组织承接政府职能转移的能力,在合作中提升社会组织的社会治理能力和水平;二是加强与市场的合作。通过完善购买服务机制,弥补政府与市场提供公共服务的不足,提升社会组织的服务内容和服务水平;三是加强社会组织之间的合作。鼓励社会组织之间以及社会组织与其它社会主体之间的交流与合作,发挥其反映群众诉求、化解社会矛盾及时、灵活之优点。

再次,构建社会组织参政议政的平台。提高社会组织在各级人大、政协等组织中的代表比例和数量,探索在人大、政协中设立社会组织方面的专门委员会或组别。鼓励社会组织积极参政议政,尽快建立重大公共决策社会组织参与机制和社会突发事件社会组织利益表达机制,支持和鼓励社会组织开展社区服务、参与所在辖区的建设、管理和民主决策。

(五)他律与自律相结合,提高社会组织参与社会治理公信力

目前,我国社会组织发展良莠不齐,有的社会组织缺乏行业自律,法制意识不强。个别社会组织工作人员违反职业伦理和职业操守,投机钻营,唯利是图,严重影响了社会组织的社会公信度,限制了社会组织在群体性事件治理中作用的发挥。因此,应建立约束机制,加强自律与他律,提高社会组织社会公信力。

首先,政府监管机制。政府应通过法律、税收、财政及其评估手段对社会组织加以规制和引导,规范社会组织行为;完善人大、政协、信访等监督职能,加强对社会组织的监管、监督力度;开展社会组织诚信建设,建立社会组织信息披露制度、重大事项报告、公众投诉等制度;通过建立相应的奖罚机制和社会组织内部治理机制,提高社会组织人员素质,增强社会组织的社会协调能力、危机公共能力,塑造社会组织规范、高效、廉洁、诚信的社会形象。

其次,社会监督机制。建立社会组织信息数据库,定期公布社会组织发展和运作的相关信息,接受社会监督。对社会组织进行信用等级评定,不定期对公布社会组织进行财务审计,提高其资金使用透明度。加大新闻媒体的舆论监督功能,建立社会组织的惩戒机制,引导其提高自我管理、自我约束、自我规范的能力。

再次,行业自律机制。在服务项目、服务方式、服务质量、服务责任和收费标准等方面制定服务行业标准,完善社会组织服务承诺制度,提高社会组织社会公信力;建立行业自律机制,按照“规范化、专业化、标准化”进行科学规划,提高社会组织专业化服务水平;加强社会组织伦理规范建设,成立行业伦理委员会,制定社会组织职业伦理规范,加强社会组织从业人员的伦理教育,培养其敬业、奉献的职业操守。

[1]塞缪尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,等,译,北京:生活·读书·新知三联书店,1989:38.

[2]莱斯特·M萨拉蒙.全球公民社会:非营利部门视界[M].贾西津,等,译,北京:北京大学出版社,1999:561.

[3]ROYCE HANSON. The Urban Future: New Policies and Issue [J]. Journal of Housing ,1987,44(1-2):18.

[4]民政部.民政部2013年社会服务发展统计公报[EB/OL].[2015-05-22].http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw 20140600654488. Shtml.

[5]文军.中国社会组织发展的角色困境及其出路[J].江苏行政学院学报,2012(1):57-59.

[6]黄卫平,冯秀成,陈文.关于“乌坎事件”的调研报告——中国地方政府创新的特殊案例[J].中国治理评论,2013(2):180-181.

[7]胡海.我国的非政府组织与群体性事件治理[J].湖南大学学报(社会科学学报),2011(4):47-48.

【责任编辑王雅坤】

Research on Social Organizations in the Mass Event Management:Function, Dilemma and Policy Adjustment

LIANG De-you1, LIU Zhi-qi2

(1. School of Marxism, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Jiangsu 210023; 2. Department of Marxism, Nanjing University of Science and Technology,Nanjing, Jiangsu 210094, China)

As the third party, social organizations are indispensable and are playing an important role to the solution of group events. It has such functions of early warning information, negotiation dialogue, government service and repair, etc. But in practice, social organizations are also facing many problems, such as confined space, lack of participation willingness, low participation level and the dilemma of credibility, which have hindered the social organization to participate in the mass event management function. Therefore, we must take actions to optimize social organizations to participate in governance path of mass events, and ensure the effective management of social organization on mass events, from policy adjustments like perfecting legislation, expanding the space of system, establishing the evaluation and incentive mechanism, improving the professional level and strengthening self-discipline of social organization.

social relationship; social organization; group events; Wukan event

10.3969/j.issn.1005-6378.2016.03.021

2015-06-21

国家社科基金一般项目“弱势群体非制度化利益表达研究”(14BZZ020)

梁德友(1971-),男,安徽宿州人,法学博士,南京邮电大学马克思主义学院副教授、硕士生导师,美国圣迭戈州立大学政治系访问学者,主要研究方向:政治社会学。

C912

A

1005-6378(2016)03-0136-07