云南省红塔区资源环境承载力评价

李 佳,付保红,陈维治

(云南大学资源环境与地球科学学院,云南昆明 650223)

云南省红塔区资源环境承载力评价

李 佳,付保红*,陈维治

(云南大学资源环境与地球科学学院,云南昆明 650223)

摘要根据红塔区自然条件、资源状况、环境条件、社会经济与区域资源环境承载力密切相关因素选取指标,建立红塔区资源环境承载力评价指标体系,应用熵值法综合红塔区实际情况确定权重,并采用综合指数评价模型,以各街道、乡为单位计算资源环境承载力的综合值。结果表明:红塔区资源环境承载力存在显著差异,经济因素、资源因素与承载能力相关性高,经济发达程度高、资源环境保护力度大的地区承载力相对较高;耕地资源与水资源短缺是红塔区资源环境承载力的主要限制因素。

关键词资源环境承载力;熵值法;综合指数评价模型;红塔区

20世纪以来,随着社会经济的飞速发展与工业化、城镇化的快速推进,各类环境问题与资源枯竭问题相伴而生,阻碍了经济的发展和人们生活质量的提高,对人类未来的生存和发展构成严重威胁。区域资源环境承载力用于综合衡量人口、资源、环境的协调性、经济发展可持续性,具有系统性、开放性、动态性和综合性等特点[1]。区域资源环境承载力是联系区域人类活动与自然环境及生态系统的纽带,是人类活动与资源环境系统协调发展的桥梁,其反映人类活动与资源环境和谐、互动及共生关系及协调程度,可作为衡量某一区域可持续发展的重要判据[2]。资源环境承载力研究是区域生态规划和实现区域资源环境协调发展的前提,可为增强区域可持续发展提供依据[3]。一些学者将资源环境承载力作为衡量区域可持续发展的重要标志,用于定量揭示区域发展中的问题,并为该区域资源环境实施可持续发展战略提供具有可操作性的调控对策。

资源环境承载力是指在一定时期和一定区域范围内,在维持区域资源结构负荷持续发展需要的区域环境功能,且仍具有维持其稳态效益能力的条件下,区域资源环境系统所能承受人类各种社会经济活动的能力[4]。县级区域是我国重要的行政区域,县级区域经济是国民经济中最具有综合性的基本单元,作为最基本的子系统,经过长期的经济、社会、文化的交融发展逐渐形成初具规模、相对独立的地域实体,成为国民经济运行和发展的重要基础。红塔区作为玉溪市委、市政府所在地和全市政治、经济、文化中心,占据着得天独厚的区位优势与资源优势,在桥头堡建设和滇中城市经济圈建设中,既是全省的重点,又是全市的主体[5]。笔者分析了红塔区资源环境承载力等级的空间分布特征,旨在为提高该区资源环境承载力和维持可持续发展及制订科学的区域规划提供决策依据。

1材料与方法

1.1研究区概况红塔区地处102°17′32″~102°41′37″ E,24°08′30″~24°32′18″ N,东与江川县相连,东南与通海县毗邻,西南与峨山彝族自治县交界,北与昆明市晋宁县接壤。辖玉兴、玉带、凤凰、北城、大营街、研和、李棋、春和、高仓9个街道和洛河、小石桥2个彝族乡,土地总面积为94 772.00 hm2,其中,农用地82 057.52 hm2,占红塔区土地总面积的86.58%,建设用地11 266.09 hm2,占红塔区土地总面积的11.89%。该区地处低纬度高原型中亚热带半湿润冷冬高原季风气候带,受低纬山地高原地形和南北气流影响,气候类型多样,多年平均气温11~21 ℃,多年平均降雨量800~1 100 mm。红塔区平面形态呈北宽南窄不规则三角形状,区境四面环山,地势北高南低,地貌主要为山地地貌、岩溶地貌和断陷盆地地貌三类。红塔区形成了以蓝莓、草莓、蔬菜、葡萄、花卉、中药材、畜牧等七大高原特色优势农业产业,第二产业成为该区主导产业,拥有亚洲最大的卷烟厂——红塔集团玉溪卷烟厂,是中国卷烟第一品牌生产地,第三产业以旅游业为主,红塔区的旅游业主要以红塔山旅游片区为主,其中包括红塔工业园、红塔山主题公园、红塔森林生态公园、聂耳文化广场等,发展方向是要建成一个以展示“云烟之乡、花灯之乡、聂耳故乡”为特色,以城市观光、现代工业旅游为重点,文化娱乐旅游、会务旅游和音乐戏剧旅游相辅,能满足各层次游客需求的国家级旅游目的地。

1.2评价单元的确定目前,评价单元划分方法主要有叠置法、地块法、多边形法和网格法等。评价单元的确定会影响应用价值和评价结果的精度。结合红塔区实际情况及资料的可获取性和可靠性,选取红塔区各街道、乡行政区为评价单元,红塔区共辖9个街道和2个乡,因此红塔区资源环境承载力综合评价共有11个评价单元。

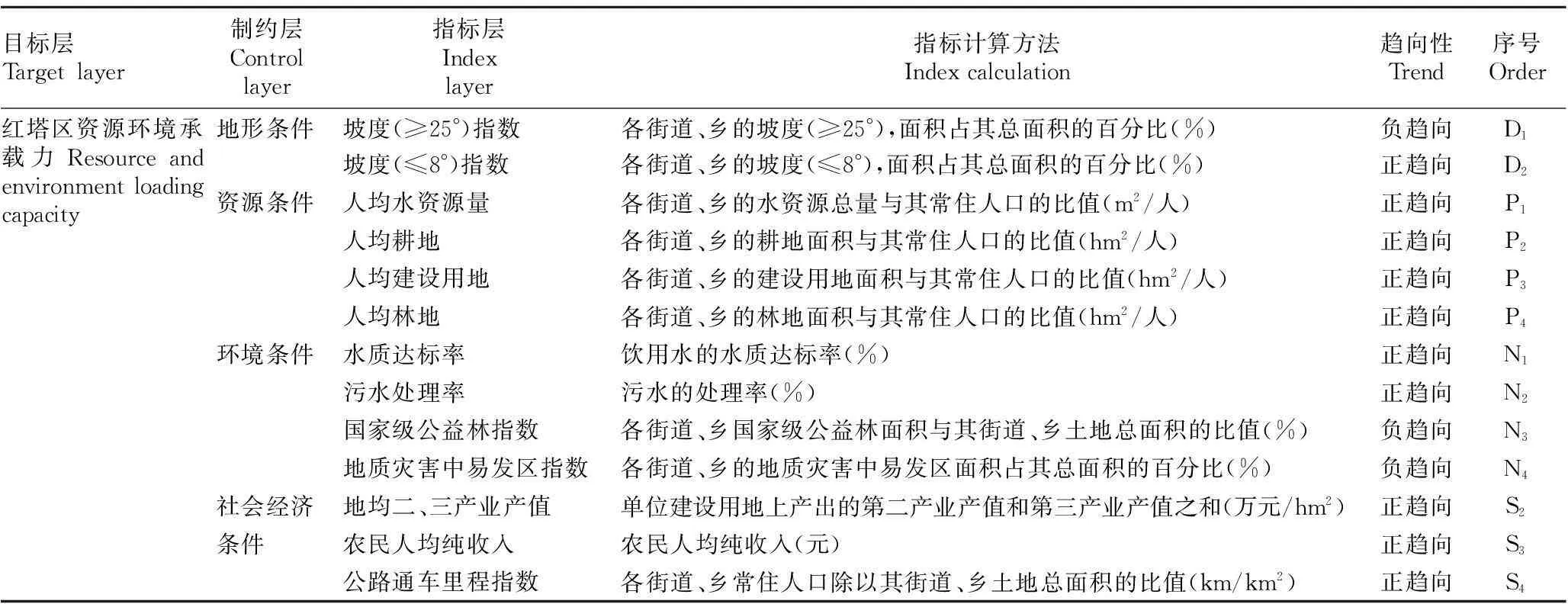

1.3指标体系的构建建立科学合理的评价指标体系是红塔区资源环境承载力评价的核心任务之一。根据当前资源环境承载力评价指标体系的研究现状,遵循指标体系建立的功能性、综合性、代表性、层次性和可操作性原则,根据红塔区自然条件、资源状况、环境条件和社会经济方面与区域资源环境承载力密切相关因素,选取红塔区资源环境承载力评价指标,共12个指标因子。红塔区资源环境承载力评价指标体系见表1。

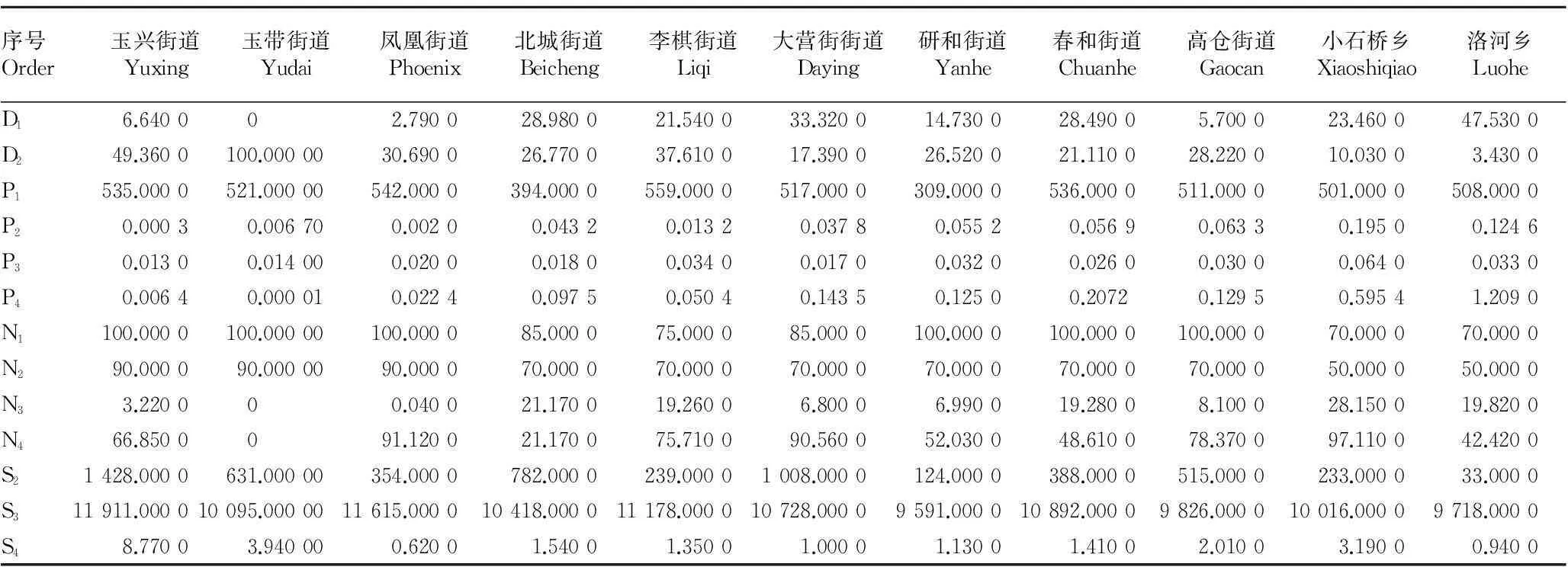

1.4评价指标值的获取该研究所用的数据包括2013年红塔区第2次土地调查变更数据,2013年红塔区统计年鉴,红塔区林地保护利用规划,红塔区水资源规划,红塔区地质灾害防治规划等资料以及实际调查。按表1中的计算方法,计算得到红塔区资源环境承载力评价指标原始值(表2)。

表1 红塔区资源环境承载力评价指标体系

表2 红塔区资源环境承载力评价指标原始值

1.5评价指标标准化在资源环境承载力评价过程中涉及指标较多,每个指标的单位存在一定差异,难以进行比较和分析。为了使评价结果准确性较高,需对指标的实际值进行标准化处理。结合该研究数据特征,采用极差标准化的方法对原始数据进行标准化处理[6-7]。

正趋向指标计算公式:

Nij=[Mij-min(Mi)]/max(Mi)-min(Mi)

(1)

负趋向指标计算公式:

Nij=[max(Mi)-Mij]/max(Mi)-min(Mi)

(2)

式中,Nij为指标标准化后的值;Mij为标准化前指标的原始值;max(Mi)为标准化前某指标的最大值;min(Mi)为标准化前某指标的最小值。

将计算得到的原始数据按照极差标准化的方法,运用式(1)、(2)将原始数据进行标准化处理,得到红塔区资源环境承载力评价指标标准化结果(表3)。

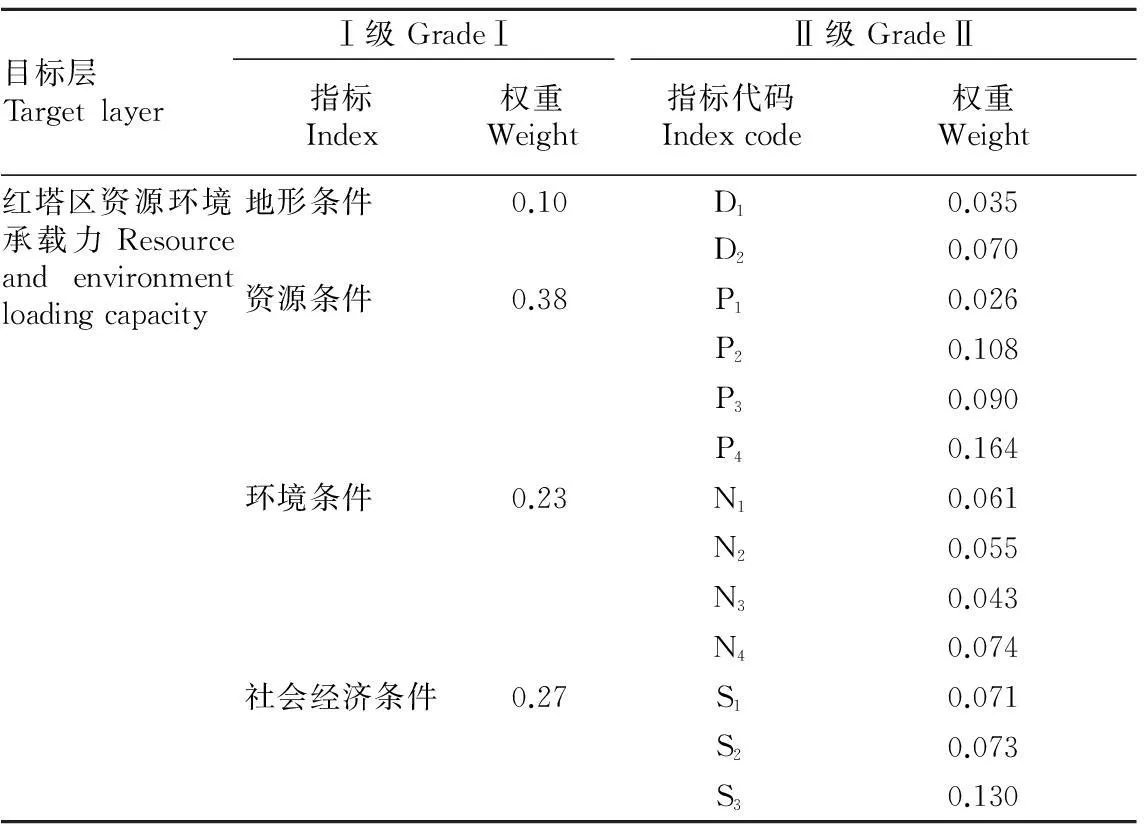

1.6权重的确定由于每个指标对区域资源环境承载力的影响不同,因此在计算区域资源环境承载力之前有必要确定每个指标在整个指标体系结构中所占权重[1]。采用熵值法确定红塔区资源环境承载力评价指标权重。熵值法是一种客观赋权法,运用于多指标评价体系中,某项指标值的变异程度越大,表明该指标提供的信息量越大,对目标问题的影响就越大,所占权重又就越大;反之,所占权重也越小。因此,某项指标的权重越大也表明该项指标值的离散程度越大,反之则越小[8]。

假设有m个指标,n个样本,则第j个评价样本的第i个指标值记为Yij(i= 1,2,3……,m;j=1,2,3……,n)。

表3 红塔区资源环境承载力评价指标标准化结果

(1)计算第i项指标下第j个样本占该指标的比重:

(3)

(2)计算标准化后数据第i项指标的信息熵:

(4)

式中,常数K与系统的样本数n有关。一般定义:

(5)

假设Pij=0时,PijlnPij=0。

(3)通过熵值计算该指标的信息效用值(di):某项指标的信息效用值取决于该指标的信息熵Ei与1之间的差值,即:

di=1-Ei

(6)

(4)通过信息效用价值的比重计算各指标的权重:利用熵值法估算各指标的权重,其本质是利用该指标信息的价值系数计算,即价值系数越高,对评价的重要性越大。最后得到第i项指标的权重:

(7)

根据熵值法计算求得的权重见表4。

表4红塔区资源环境承载力评价因子权重

Table 4Weight of evaluation factor of loading capacity of resource and environment in Yunnan Hongta District

目标层TargetlayerⅠ级GradeⅠ指标Index权重WeightⅡ级GradeⅡ指标代码Indexcode权重Weight红塔区资源环境承载力Resourceandenvironmentloadingcapacity地形条件 0.10D10.035D20.070资源条件 0.38P10.026P20.108P30.090P40.164环境条件 0.23N10.061N20.055N30.043N40.074社会经济条件0.27S10.071S20.073S30.130

2结果与分析

在资源环境承载力评价指标体系中,由于各评价指标之间具有相互独立性,即各指标对综合水平的贡献无影响[9]。因此,对综合评价值的计算综合指数评价模型进行计算,计算公式为:

(8)

式中,Xi为指标指数值;Wi为指标的权重;n为该级指标的项数。

依据相关资料对区域资源环境承载力的研究,结合红塔区自身情况,对该区资源环境承载力评价结果进行等级标准划分:低[0,0.2),较低[0.2,0.4),中等[0.4,0.6),较高[0.6,0.8),高[0.8,1.0)。

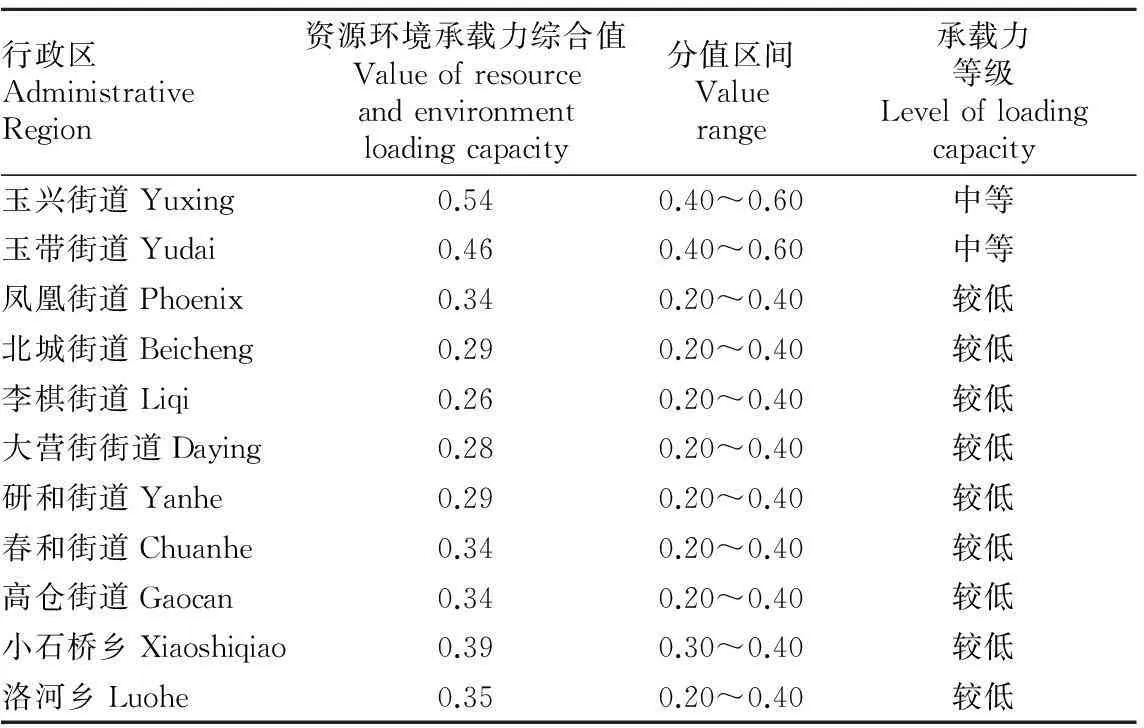

由综合指数评价模型公式得出红塔区各街道、乡资源环境承载力综合评价结果,对红塔区资源环境承载力评价结果等级标准划分为中等和较低2个类型区(表5)。

表5红塔区资源环境承载力评价指标综合分值及等级

Table 5Classification standard of integrated evaluation value of loading capacity of resource and environment in Yunnan Hongta District

行政区AdministrativeRegion资源环境承载力综合值Valueofresourceandenvironmentloadingcapacity分值区间Valuerange承载力等级Levelofloadingcapacity玉兴街道Yuxing0.540.40~0.60中等玉带街道Yudai0.460.40~0.60中等凤凰街道Phoenix0.340.20~0.40较低北城街道Beicheng0.290.20~0.40较低李棋街道Liqi0.260.20~0.40较低大营街街道Daying0.280.20~0.40较低研和街道Yanhe0.290.20~0.40较低春和街道Chuanhe0.340.20~0.40较低高仓街道Gaocan0.340.20~0.40较低小石桥乡Xiaoshiqiao0.390.30~0.40较低洛河乡Luohe0.350.20~0.40较低

评价结果显示,红塔区资源环境承载力总体处于中等偏下水平,红塔区资源环境承载力中等区域的面积为2 419.71 hm2,占全区土地总面积的2.55%,主要分布在人均耕地、人均林地资源相对较少,地势平缓、地质灾害易发性低、环境容量大、生态环境条件好、经济基础好,有便利交通条件的玉兴街道及玉带街道;资源环境承载力较低的区域面积为92 352.29 hm2,占全区土地总面积的97.45%,主要分布在地形较陡峭,自然环境承压能力较弱,地质灾害易发性较高,资源条件不够丰富,环境容量较小,社会经济条件综合得分值较低的凤凰街道、春和街道、高仓街道、北城街道、李棋街道、大营街街道、研和街道、小石桥乡及洛河乡(图1)。

图1 红塔区资源环境承载力综合评价Fig. 1 Integrated evaluation of loading capacity of resource and environment in Yunnan Hongta District

从红塔区资源环境承载力综合评价结果可以看出,资源环境承载力中等的地区综合实力较强,有一定的经济一体化基础条件,是人口和经济密集区。由此可见,经济发展水平是影响资源环境承载力的主要因子,随着红塔区经济的持续发展,对资源环境的要求不断提高,同时在经济发展过程中,也对资源环境造成了很大负担,存在着后备土地资源不多及水资源不足等问题。2013年红塔区耕地面积为16 645.82 hm2,仅占红塔区土地总面积的17.56%,2013年人均耕地面积仅为0.033 1 hm2/人,低于联合国粮农组织的警戒线标准(0.08 hm2/人)。其中,2013年玉兴街道、玉带街道、凤凰街道的人均耕地面积均小于0.01 hm2/人,耕地资源可供给规模均难以满足耕地资源的需求规模,有限的土地资源,特别是耕地资源的短缺是限制红塔区资源环境承载力的重要因素。目前,红塔区资源性缺水和水质性缺水状况并存,红塔区人均水资源量为474 m3/人,水资源丰富程度为中度缺水,水资源承载压力较大;研和街道的人均水资源量仅为309 m3/人,水资源量成为限制研和街道资源环境承载力的重要因素。

3结论

该研究采用综合评价方法构建了红塔区资源环境承载力评价指标体系,采用综合指数评价模型,分析了该区资源环境承载力状况。结果表明:该方法能够准确地反映红塔区资源环境承载力及存在的问题,评价结果比较符合客观实际,具体表现在以下几方面:①计算结果较准确地描述了红塔区11个评价单元的资源环境承载力状况,综合反映了各街道、乡的资源、环境及社会经济方面的承载能力;②红塔区资源环境承载力的主要影响因子是经济和资源,因此,提高经济、科技发展水平与合理利用资源,是提高区域资源环境承载能力的重要途径;③实施节水农业,合理利用水资源,减少水污染,建设生态城市,提高人口素质是提高红塔区资源环境承载力的方向。红塔区资源环境承载力有限,若人类活动超出了自我调节能力,资源环境系统将由相对稳定转变为非稳定状态。总体来看,人类的生存和发展,既要被动地受到有限资源环境的制约,又必须通过科技和社会进步提高资源产出能力和环境容纳能力。因此,在红塔区发展经济的同时,应加强资源环境的综合治理,制订科学的区域规划,以持续提高红塔区的资源环境承载力,促进自然、社会经济的可持续发展。

参考文献

[1] 程雨光.江西省区域资源环境承载力评价及启示[D].南昌:南昌大学,2007.

[2] 王俭,孙铁衍,李培军,等.环境承载力研究进展[J].应用生态学报,2005,16(4):768-772.

[3] 张文静.生态脆弱区石化工业开发的生态承载力研究[D].西安:西北大学,2004.

[4] 洪阳,叶文虎.可持续环境承载力的度量及其应用[J].中国人口·资源与环境,1998,8(3):54-58.

[5] 石文虹,夏云娟.城乡统筹经验研究:以玉溪市红塔区为例[J].价值工程,2013(21):9.

[6] 李美娟,陈国宏,陈衍泰.综合评价中指标标准化方法研究[J].中国管理科学,2004(12):45-48.

[7] 胡秉民,王兆鸯,吴建军,等.农业生态系统结构指标体系及其量化方法研究[J].应用生态学报,1992(3):144-148.

[8] 黄煦,罗亚东.安徽省县域资源环境承载力研究[J].赤峰学院学报,2013,29(3):37-38.

[9] 郭金玉,张忠彬,孙庆云.层次分析法的研究与应用[J].中国安全科学学报,2008,18(5):148-153.

基金项目云南边疆少数民族地区山地城镇建设土地开发利用模式研究项目(2013CK003)。

作者简介李佳(1990-),女,四川安岳人,硕士研究生,研究方向:资源环境与土地利用规划。*通讯作者,副研究员,硕士生导师,从事土地资源与土地利用规划研究。

收稿日期2016-03-22

中图分类号S 181.3

文献标识码A

文章编号0517-6611(2016)14-061-04

Evaluation of Resources and Environment Carrying Capacity in Yunnan Hongta District

LI Jia,FU Bao-hong*,CHEN Wei-zhi

(School of Resource Environment and Earth Science, Yunnan University,Kunming, Yunnan 650223)

AbstractAccording the natural conditions, resources, environmental conditions, socio-economic and regional resources and environment carrying capacity of Hongta District was closely related to factors selected indicators, establish Hongta District environmental carrying capacity evaluation system resources, application of entropy method integrated the actual situation of Hongta District determine the weight and adopt comprehensive index evaluation model to the streets, township as a unit integrated value computing resources and environment carrying capacity. The results showed that: there were significant differences in Hongta District resources and environment carrying capacity, economic factors related to the high carrying capacity of resources, the high degree of economic development, resources, environmental protection efforts in the area large carrying capacity is relatively good; the shortage of arable land and water resources is the main limiting factor Hongta District resources and environment carrying capacity, which provides some basis for decision making Hongta District of achieving sustainable development and the development of regional planning science.

Key wordsResources and environment carrying capacity; Entropy method; Composite index evaluation model; Hongta District